世界遺産の二条城でかつて行われた、徳川家康と豊臣秀頼の面会の意味とは

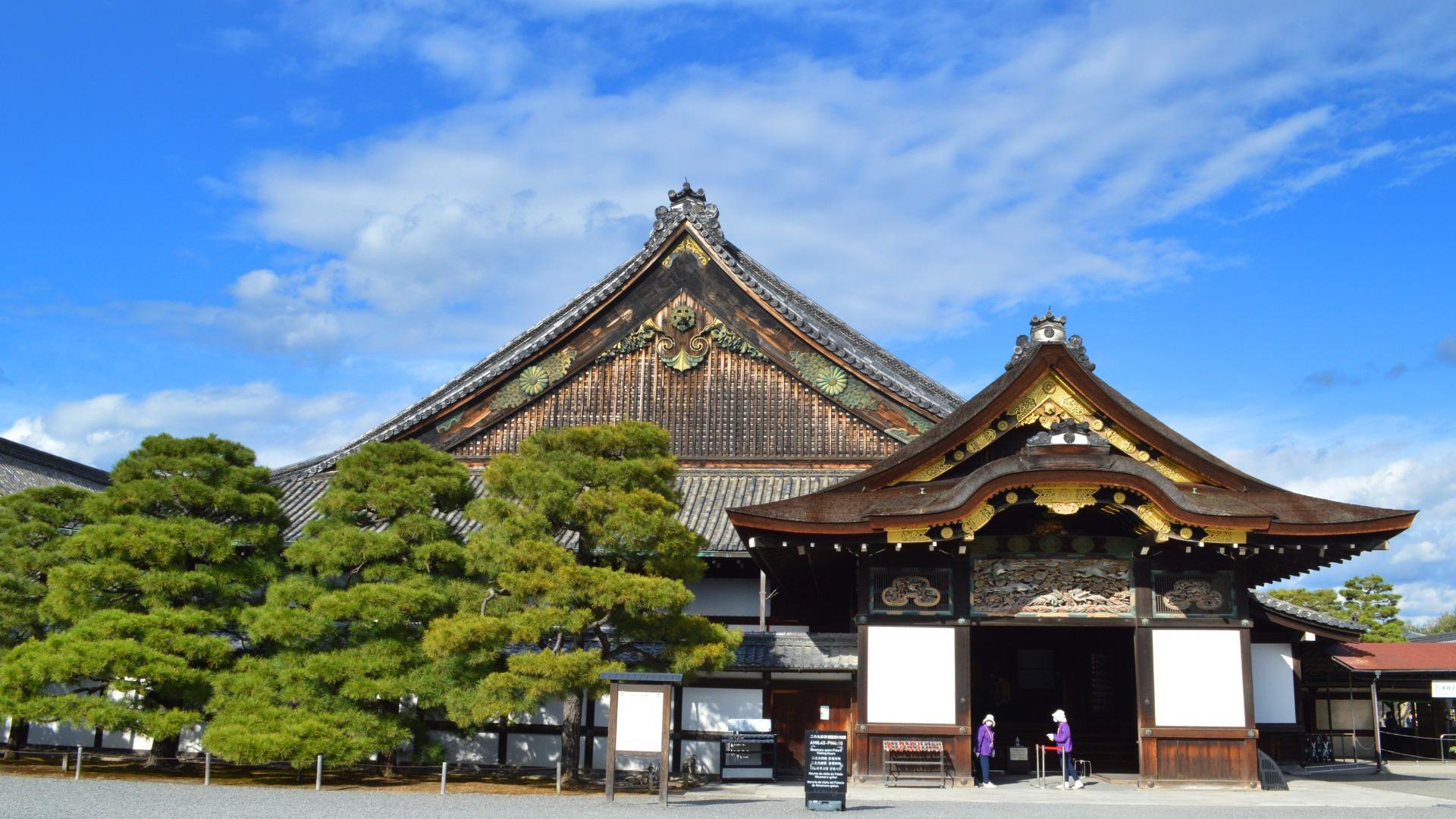

世界遺産の二条城(京都市中京区)の本丸御殿(国重要文化財)の一般公開が9月1日から再開されることになった。こちら。慶長16年(1611)3月、徳川家康と豊臣秀頼の面会が二条城で行われたので、その意味について考えることにしよう。

慶長5年(1600)9月の関ヶ原合戦後、徳川家康は豊臣秀頼より立場が優位になった。その3年後に家康が征夷大将軍となり、江戸幕府を開いたので、両者の立場は完全に逆転したのである。

それでもなお、豊臣家の威光は残っていた。家康は目に見える形で、秀頼が自分に臣従したことを天下に知らしめようと考えた。そこで、行われたのが二条城における2人の会見なのである。

慶長16年(1611)3月28日、二条城で徳川家康と豊臣秀頼との面会が行なわれた。ところが、淀殿が反対したともいわれており、ここに至るまで両者の面会はなかなか実現しなかった。加藤清正らの大名が懸命に秀頼を説得したことによって、ようやく面会は実現したのである。

秀頼が二条城に到着すると、家康は自ら庭中に出て丁重に迎え入れた(『当代記』)。家康は秀頼に対等の立場で礼儀を行うよう促したが、秀頼はこれを固辞した。秀頼も自分の立場をわきまえていたのだろう。

家康が御成りの間に上がると、秀頼は先に礼を行った。秀頼が先に礼をした理由は、家康を上位とみなしたからである。こうして、目に見える形で、家康は秀頼よりも上位に位置することが明らかになった。

かつて二条城における面会の意味については、家康が秀頼を二条城に呼び出し、挨拶を強要して臣従させたと指摘されてきた。秀頼にとっては、大きな屈辱である。しかし、現在では家康の丁寧な対応ぶりを考慮して、秀頼に臣従を強制していないとされている。

2人の会見の本質は、家康が秀頼を二条城に迎え、先に挨拶を行わせたことで、天下に徳川公儀が豊臣公儀より優越することを知らしめる儀式だったといえよう。会見は家康が巧妙に仕組んだものであり、自然な流れの中で豊臣家を下位に位置付けようとしたのである。

面会の際、秀頼は「対等の立場で」という家康の提案を受け入れるわけにはいかなかった。官位などの立場は、家康のほうが上だったからである。家康も、その点は織り込み済みだったに違いない。

家康にとっては、秀頼を二条城に出向かせ、自分に挨拶をさせることに大きな意味があった。秀頼が家康の下位に位置付けられ、それが天下に知れ渡ったことで満足だったのだ。