タブーを破った王室批判――タイを揺るがす「Z世代の反乱」とは

- タイの反政府デモはタブーとされてきた王室批判も公然と行っている

- ただし、デモ隊にとって最終的な標的は、国王を担いだ現在の体制の中心にあるプラユット首相にあるとみられる

- そこには復古主義的な愛国教育や政官財が癒着した古典的な開発独裁に対する若者の反感と閉塞感を見て取れる

東南アジアのタイでは、全てを握る年長者に「押し潰される」という若者の危機感によって反政府デモが広がっている。

「ドイツの天気はいかがですか」

タイでは4月頃から大学生を中心に反政府デモが続き、言論の自由のほか、議会の解散や憲法の改正も要求している。なかでも注目されるのが王室改革が公然と要求されていることだ。

タイでは王室への侮辱や批判を禁じる不敬罪がある。いまでも不敬罪がある国は少なくないが、タイのそれは特に厳しく、2015年には当時のプミポン国王(ラーマ9世)の飼い犬をSNSで揶揄した男性に37年の禁固刑が科されている。

ネット上にとどまっていた王室批判が公然と行われる一つのきっかけになったのが、現在のワチラロンコーン国王(ラーマ10世)が3月にコロナ禍のタイを出国し、ドイツの高級ホテルで20 人の女性と滞在しているとイギリスの新聞が報じたことだった。ドイツでは当時ほとんどのホテルが閉鎖されていたが、問題のホテルには州政府から特別な要請があったという。

これに対して、バンコクにある大学の構内には「ドイツの天気はいかがですか?」と書かれたプラカードが登場。3月にはTwitterで#whydoweneedaking(なぜ我々には国王が必要か)が100万回以上用いられた。

敬愛から反感への転機

ただし、王室批判が吹き上がったのは、このスキャンダルだけが理由ではない。デモ参加者の多くにとって、国王は閉塞感をもたらす今の体制やシステムの象徴といえる。

冷戦時代からタイでは政党間の衝突やクーデタなど政治危機が発生することが少なくなかったが、そのたびに当時のプミポン国王の働きかけによって事態の収拾が図られた。王室はあらゆる政治勢力を超越した存在だからこそ、敬愛も信頼もされてきたといえる。

その王室が批判の対象になった大きな転機は、2014年のクーデタと2016年のプミポン国王崩御だった。

現在のプラユット政権は、2014年のクーデタで実権を握った軍を母体とする。昨年、選挙が実施されたが、長年タイ政治の中心にあった保守政党の民主党、タイの誇り党との連立政権のもと、軍、官僚、ビジネスが固く結びついた、絵に描いたような開発独裁体制が成立している。

プラユット政権の最大の特徴は、政府批判を取り締まる手段として王室を担ぎ出したことだ。国際人権団体アムネスティ・インターナショナルはプラユット政権の発足以来、不敬罪の適用が極端に増え、本来は王室への侮辱や批判を取り締まる不敬罪を拡大解釈することで政府批判を押さえ込んでいると批判する。

王室を政治に巻き込んだのは誰か

それが特に目立つようになったのは、多くの国民から敬愛されていたプミポン国王が崩御した後のことだ(念のためにいえば、現在でも熱心な王室支持者は多い)。

2016年に即位した現在のワチラロンコーン国王のもと、タイ王室は政府との結びつきを急速に強め、2017年の憲法改正で国王の権限が強化され、2019年には陸軍の2部隊が王室直属に移管されたことは、その象徴になった。こうした動きをデモ参加者の一人はジャパン・タイムズの取材に「このままでは立憲君主制ではなく絶対王政になる」と批判している。

とはいえ、王室と政府の接近はワチラロンコーン国王の野心によるというより、プラユット政権が王室の権威を利用した結果とみた方がよい。事実上の軍事政権にとって、即位したばかりで権威に乏しいワチラロンコーン国王は、いわば担ぎやすい神輿にされたといえる。

その結果、プラユット政権を批判するデモ隊の矛先は、王室にまで向かったのである。政府は「王室を争いに巻き込んではならない」とデモ隊を批判しているが、プラユット政権にもその責任の一端はある。

愛国教育への反動

だとすると、王室批判はデモ隊にとっていわば副次的なものといえる。では、反政府デモはもともとプラユット政権の何が不満だったのか。

今回の反政府デモに関して、一般的には2014年クーデタで権力を失ったタクシン元首相の一派の巻き返しやコロナ禍による不況などがしばしば指摘される。

しかし、より本質的な原因として根深い世代間対立を見いだせる。

まず確認すべきは、反政府デモの参加者の多くが大学生など若者であることだ。その多くはいまの社会の閉塞感を口にしている。

例えば、国王をも掌中に収めたプラユット政権は、国内の統制を強化するため、学校教育での締め付けも強めてきた。クーデタ直後の2014年には国王を敬うこと、両親、教師、軍人に従うこと、タイの伝統と文化を守ること、法と年長者を尊重することなど「タイの12の価値観」の修養が学校教育に導入された。

これは天皇制を政治利用した明治政府が1890年に発した教育勅語を想起させるが、いわばタイ版の愛国教育は軍、保守政党、王室関係者、さらにはタイ文化の象徴である仏教界には受けがよくても、SNSやネットに慣れ親しみ、自由にモノを言うことが当たり前の若い世代には評判が悪い。

ある高校生はローカル紙バンコク・ポストのインタビューに「‘良い子’であることを求められ、一律に一方的に教育されればみんながレプリカのようになる。それが質の高い社会を創れるとは思えない」と答えている。

こうした不満を抑えるべく、戦前の日本と同じように、学校での風紀監督が体制ぐるみで行われている。当局は学校でトラブルを起こした生徒を、保護者や学校関係者、警官に会わせる前に6時間拘束できる。

若者の声を押し潰そうとする政府

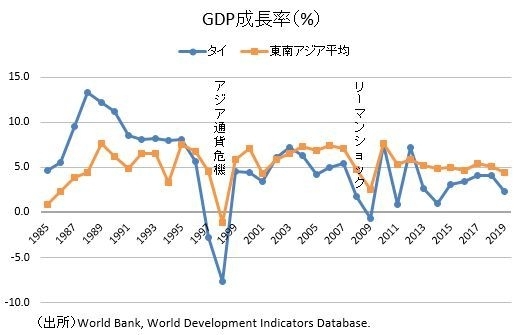

このような息苦しさも、経済が好調で若者が将来への展望が描きやすいなら、まだしも辛抱できたかもしれない。ところが、タイ経済はコロナ以前から勢いを失っていた。

タイは1980年代から安い労働力を武器に外資を誘致し、順調に経済成長してきたが、それにつれて人件費も高騰。2010年代には成長ペースも鈍化していた(いわゆる「中進国の罠」)。

これを抜け出すため、プラユット政権はデジタル産業など重点項目を定めて振興を目指し、外資誘致の他、公共投資も拡大させてきた。タイ政府の肝いりで発表された大規模プロジェクト「東部経済回廊」計画は、その象徴だ。

この計画では、同国東部にIT関連などの産業集積地を作り、バンコクと高速鉄道や高速道路で結ぶことが目指されている。ただし、さながら1980年代のリサイクルのような大規模プロジェクトは、プラユット政権の支持基盤である南・東部にそれなりの恩恵をもたらすものの、もともと貧しい北部との格差の解消にはほとんど結びつかないとみられている。

そのうえ、政官財の癒着のもと、汚職の噂は後を絶たない。しかも、それを指摘されてもプラユット首相は「たいした問題ではない」と居直ってきた。

いわば古典的な開発独裁が、若者の希望に適うものだったとは言いにくい。実際、2019年選挙では、反軍政や規制緩和を訴えた「新未来政党」が第3党に躍進。その原動力はバンコクなどの若者の支持だった。

ところが、急速に台頭した新未来政党にプラユット政権は締め付けを強め、2月には選挙法違反を理由に憲法裁判所から解党が命じられたのである。これが多くの若者にとって「押し潰される」という危機感を生んだとしても不思議ではない。王室批判をも辞さない反政府デモは、こうして拡大したのである。

Z世代の反乱の狼煙になるか

若者が社会に閉塞感や反感を抱くのは、古今東西いつでもあったことだ。しかし、世界が大きく変化するなか、世代間ギャップはこれまでになく大きくなっているように映る。

1990年代半ば以降に生まれた現在の二十歳前後の年代は、欧米では「Z世代(Generation Z)」と呼ばれる。生まれた時にはインターネットがあり、グローバル化した世の中が当たり前の世代だ。アメリカの調査では、この世代はそれ以前の世代と比べて、社会の変化を警戒するより肯定的に捉え、性別、人種、出自などの属性で判断されるのを拒絶する傾向が強い。

タイの場合、Z世代の目には旧態依然としたプラユット政権が前世紀の遺物に映るかもしれない。

良くも悪くも、いずれは社会を担うZ世代の考え方やし好を把握しなければ、政治もビジネスも成立しなくなるだろう。タイの政変はその一つの狼煙でもあり、他国にとっても対岸の火事とはいえないのである。特にいまだに社会のあらゆる領域を年長男性が牛耳るこの国にとっては。