政権交代はあるか?

現在の岸田政権は、2024年4月の各メディア等の世論調査によると、その支持率は、一部を除いて横ばいや小幅の上昇がみられるが20%台にとどまっており、相変わらず低位にとどまっている。やはり、岸田総理・総裁の自民党派閥の政治資金問題に対する対応等は不十分とのますます厳しい評価が目立っている。

このようにして、政権の低迷や同政権への不満が高まるなか、明確なオールタナティブがない状況が続いてきていた。しかしながら、与党内ばかりでなく、与野党も含めた政治全体における、政権交代の可能性が遂に語られ始められるようになってきた。

では、本当に政権交代はありうるのだろうか?その点について、検討していきたい。

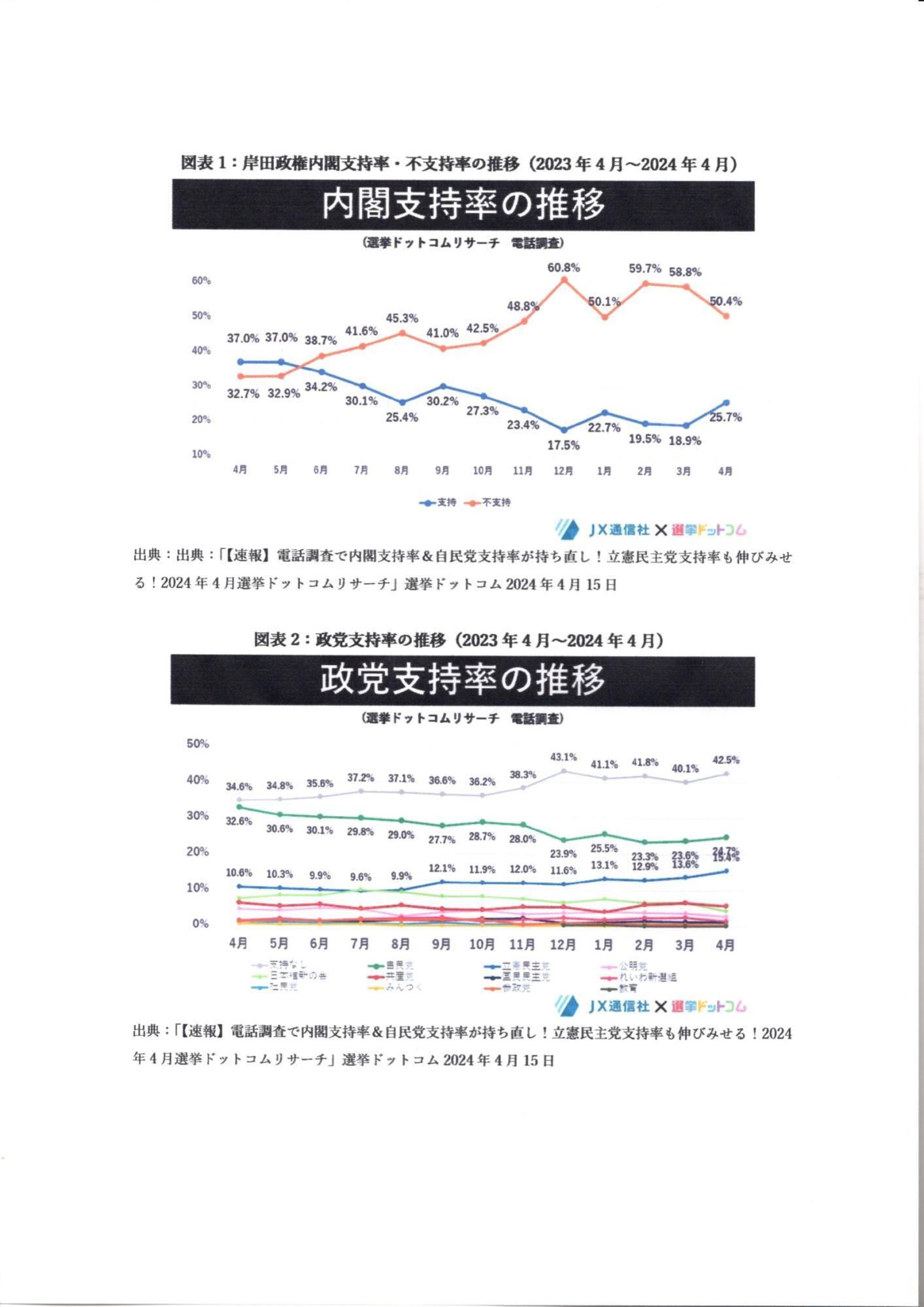

まず図表1をみていただきたい。同図表をみればわかるように、上下はしているが、傾向としては、岸田内閣は、徐々に内閣支持率を低下させ、不支持率を上昇させてきていることがわかる。

また図表2からわかるように、与党である自民党は支持率を低下させており、他方野党第一党の立憲民主党は支持率を上昇させてきているのがわかる。さらに同図表で重要なのは、「支持なし」が絶えず「最大政党」であり、その割合が拡大してきていることである。このことは、今回の政治資金の問題が、与野党を問わず、国民が現在の政治に対する不信や不満を示していると考えることができるということだろう。

次に、図表3をみていただきたい。衆議院選挙では、小選挙区が議席数の多数を占めるので、この数字だけでは、その結果の予想はしがたい。だが、比例での投票先で、電話調査では、自民党と立憲民主党が拮抗している。またネット調査では、投票先は完全にバラけており、「わからない」が半数を超えている。これらのことからも、現時点の状況からすると、次回衆議院選挙で、自民党は大幅に得票数や議席数を減らすことが予想できるのである。

さらに図表4をみてほしい。同図表からもわかるように、岸田政権は、4月時点で内閣支持率を盛り返している。だが、同政権の3月時点の支持率・不支持率の数字と、2009年の民主党による本格的な政権交代直前の麻生政権の支持率・不支持率を比べると、かなり類似しており、岸田政権がかなり厳しい状況にあると考えることができるのである。

しかしながら、岸田政権や現在の政治の状況は、その現状や数字だけでは正確には理解できない。その現状を、これまでの日本社会や政治のコンテクストから理解する必要がある。

そこで、本記事では、筆者のこれまでの政治や政策における経験や知見なども踏まえて、同政権や政治の状況を考えていくことにする。

筆者は、この約40年、民間、大学、政党、行政や立法府などのさまざまな組織や機関等で、政治や政策に絡む仕事や活動をしてきた(注1)。

たとえば、自民党の超派閥の政策グループで政策案づくりをしたり、設立したシンクタンクの運営をしながら、森政権時代には「裏官邸」的な役割を果たし同政権を支え、ひいては間接的かつ広義にいえば、小泉政権成立および初期の運営にもかかわった。

そして、小泉政権の郵政民営化選挙の際には、自民党本部内におり刺客候補の選考および選考候補から外れた方々へのお断りの連絡をしたりするなか、日本でも国民が政治に強く共感し、政治を動かすことがあるのだということを実感として強烈に体験した。なお、筆者は当時は、郵政民営化問題のバトルとその後の同選挙で大勝して高揚する自民党本部内で政党シンクタンクの創設の仕事をしていた。

その後、自民党のシンクタンクの運営・活動時期には、政党や議員・政治などと直接に活動する機会を得た。2009年の総選挙の結果政権交代が起きた際には、同シンクタンクの運営を行っていたので、大敗し自民党本部が意気消沈し静まり返るなか、「もう10年は政権は戻ってこない」という意見を聞いた状況を今も鮮明に記憶している。

また「東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(国会事故調)」の事務局としてかかわり(注2)、独立した立法府の機関の重要性および被災現地の方々の切実な意見・思いそして現実も知る機会も得た。

そして、厚生労働省の総合政策参与として大臣室に日参し、行政機関において官僚と政治の接点のなかで、政策にかかわる活動などもしてきた。その期間には「保育園落ちた。日本死ね」の事件にも象徴された保育園不足・待機児童問題もあり、その対応にもかかわった。

上記のことからもわかるように、筆者は、政権交代や政治が大きく動く状況や環境を実際に経験してきた。特に90年代から2000年代は、政治や立法府・行政府が大きく変化し、動いた時期だ。その時期は、国民の政治や社会への変化・変革への期待と意欲も強く、国民は改革を渇望していた。ところが、その集大成として起きた2009年の政権交代は、当時の民主党の政権や議員らの経験不足や稚拙さもあり壊滅的に失敗した。国民の政権交代や新しい政治の動きへの期待と渇望が大きく、凄まじかった分、その失敗への失望と落胆も大きく、その後国民の改革への意欲は灰燼に帰した感がある。

その結果、社会や世界が大きく変貌し、国や社会の仕組みを大胆にかつ大きく変えることが必要な時期に、変革の失敗に懲りた日本国民も日本も、大きな変革や改革よりも、改善や改良で問題や課題を乗り切る政権や政治を志向し、政権や政治もそのような対応に終始してきた。その結果が、今の日本の厳しい状況であり、問題・課題の山積の現状であり、国民の政治や政策に対する冷めた反応であり、対応になっているということができる。

このような状況を踏まえると、現岸田政権は、数字だけみると、先述したように2009年の政権交代直前の麻生政権と同様の状態にあるが、国民の政治や政権の変化への意欲・期待はかなり冷めており、同政権に代わる積極的なオールタナティブがない現状のままでは動かないように感じられる。もう一つの決定的な事態や変化が必要であるといえるだろう。

他方2009年の政権交代では、国民の期待が高かったがために、その失敗への失望が大きかった。また野党による本格的な政権交代へのハードルも高い。だが、今回は、政権交代や政治の変化の成果への期待感は低い、極論すると期待はないともいえるかもしれない。その意味で、もし政権交代や政治の変化が起きた場合、当初国民の支持率は低いが、期待感が低い分、ゆっくりでも少しずつ成果を出していければ、国民からの支持率は確実に、ある意味容易にあげることができると予想できる。それはつまり、次の政権運営は、中期的には成果がでることが必要だが、意外と容易く、長期政権になりうる可能ですらあるということができる。それは、ある意味2012年に成立し長期政権になった安倍政権に似ていなくもない。

日本の政治は今凪の状態。他方、政治は、突如大きな変化が起き、変貌することがある。

現在の日本は、非常に先の見えにくい閉塞感のなかにある。だが、そんなときだからこそ、日本にも、良い意味でのそのような大きな変化が起きることを期待したいものだ。

(注1)筆者の自民党シンクタンクでの活動等については、次の文献等を参照のこと。

・『日本に「民主主義」を起業する―自伝的シンクタンク論』 鈴木 崇弘 、第一書林、2007年

・「自民党シンクタンク史(1)~(11)」鈴木崇弘、シノドス、2018年11月~2019年9月 https://synodos.jp/a-synodos/22321/

(注2)東京電力福島原子力発電所事故調査委員会(国会事故調)については、次の文献を参照のこと。

・『「国会原発事故調査委員会」立法府からの挑戦状』塩崎恭久、 東京プレスクラブ新書 1、 2011年

・「国会事故調に関する私的メモを公表する…日本の政治・政策インフラの向上のために#知り続ける」鈴木崇弘、Yahoo!ニュース、2021年3月11日