冷水の知床観光船事故 なぜ、乗客は「ういてまて」なかったのか

知床観光船の事故以来、様々な議論がありました。事故防止のためのチェック強化は必要でしょうが、それでも船というものは沈むものです。だからこそ冷水でも浮いて救助を待つことのできる具体策が強く求められます。

※NHKによる取材番組はこちら

ういてまて

ういてまては"uitemate"として世界に広がっているコンセプトです。水の中に投げ出されたとき、生還するために浮いて救助を待つ、あるいは生還のチャンスを待つという極々当たり前の考え方です。浮き方として、靴や衣服内の空気の浮力を使ったり、救命胴衣の浮力を使ったり、ペットボトルの浮力を使ったり、浮遊物の上に這い上がったり、ういてまての方法は様々です。

でも、こんなこと昔からわかっていたのですが、浮いていたとしても救助が来るまで命をつなぐことができないことが時々あります。冷水に沈んだ知床観光船の事故ではまさにそれが現実として突きつけられました。実際に人は冷たい水に落ちたら、どうしようもありません。

冷たい海の現実

筆者は水難学会副会長の安倍淳氏と共に、知床観光船の事故から1年が経とうとしている3月下旬に知床半島のウトロの海岸に立ち、20名の犠牲者に線香をあげ、まだ見つからない6名の人々に思いを馳せました。

少しでも苦しみが共有できるように、気温4.1度の中、未だ春には遠いオホーツク海の水に手を入れてみました。動画1では、水温2.1度の海水に手を入れている様子を写しています。果たして何秒間手を海水につけていることができるでしょうか。

動画1 3月下旬のオホーツク海。まだ流氷の一部が残る。冷たすぎて言葉がなかなか出ないし、海水に連続でずっと手をつけていられない(筆者撮影)

まだ流氷のかけらが漂うオホーツク海。宿泊した海辺のホテルで従業員に聞いてみたら「例年3月いっぱいは流氷が見られる」とのこと。「去年の観光船の事故のあった日は、流氷が見えなくなって1ヶ月も経ってなかった」そうです。氷が融けて間もなかったのですから、当時の知床半島沿岸の水温が3度強というのも納得できます。

冷水の中で人はどうなるのか

水難学会では過去に水温10度の中での背浮きの実証試験を行っています。防寒着を着て、その上に厚手のカッパを着用し、15分間ほど背浮きで浮きました。開始直後にカッパの隙間から冷水が浸入し、それが内側の衣服内に滲みてきます。そうやって背中を中心に冷たい思いをするのですが、衣服内の冷水は体温で温められて、そのうち水温が20度近くに達します。20度の水温であれば極端な冷たさは感じなくなりますし、少しの間は生命を維持することができるのです。

ところが、この実験での10度の水温と知床半島の水温3度強ではモノが全然違います。たった7度の差ですが、3度の冷水に奪われる熱量は直ちに生命に影響を与えると言っても過言ではありません。さらに波にもまれるとせっかく体温で温めた衣服内の水はどんどん逃げていきます。どうやっても身体が冷えていきます。

人が安静時に皮膚から外に放出する熱量は、文献によるとごくごく平均的に1時間あたり54 kcal(キロカロリー)です。ここで、人が冷たい水に浸かると当然水に熱が奪われていきます。もし1時間あたり54 kcalの熱量が奪われるなら、身体の表面での熱の出入りはプラスマイナスゼロで、身体が冷えも温めもされません。この水温というのが決まっていて、だいたい33度です。これを中性水温と言います。33度より温かければ身体は温まり、冷たければ冷えていきます。この感覚はぬるま湯につかったことがあれば、なんとなくわかりますね。

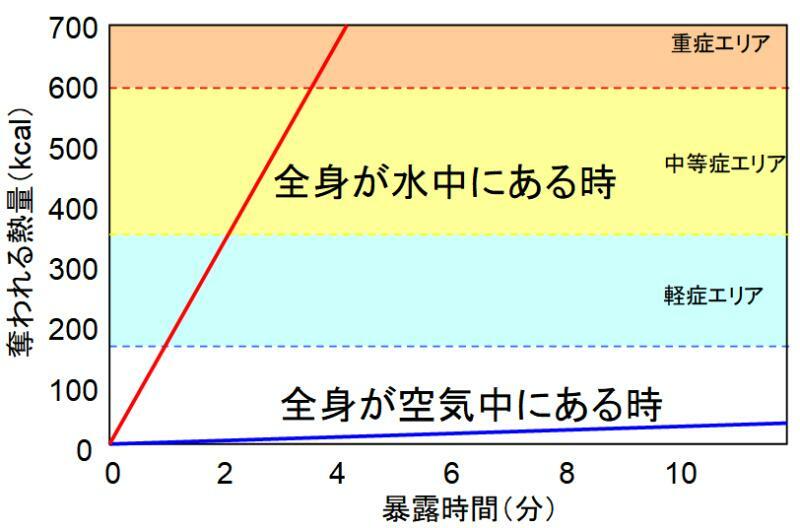

図1をご覧ください。水温3度の冷水に全身が浸かったらどうなるのか、簡単なシミュレーションを図に示してみました。人間の代わりに、中に熱源があって54 kcalの熱を放出し続ける60リットルの湯たんぽをモデルとして、それを冷水に入れた時、湯たんぽから奪われる熱量を計算しています。

熱が奪われれば、湯たんぽの中の熱源が熱を供給するとしても、湯たんぽの中の水温は下がります。これが人だと、例えば深部体温で35度を下回れば軽い低体温症になりますし、32度を下回れば中等症、28度を下まわれば重症となる傾向にあるようです。図にある軽症エリア、中等症エリア、重症エリアはそうやって湯たんぽの水温を人の体温に見立てて簡易的に表示しました。あくまでも冷水の危険性の目安程度だと理解していただければと思います。

あくまでもシミュレーションですが、全身が3度の冷水中にある時には3分半ほど経つと湯たんぽの中の水温は人間で言うところの「重症エリア」に入ってしまいます。ところが同じ3度でも全身が空気中にあればまだ奪われる熱量は小さいのです。要するに空気中にいた方がまだ命がもつということで、この理由は工学的に言えば、同じ温度の水に比べて空気の熱伝達率がとても低いことから来ています。

ということは、冷水に身体が浸からないようにすれば、生命維持に対してその効果は絶大であるということがわかります。

身体を空気中に保つのがドライスーツ

知床観光船の事故では、沈没の直前に多くの人が救命胴衣を着装していたと推察されます。そして海中に投げ出されても、救命胴衣の浮力によって「ういてまて」たはずでしたが、実際には水温3度強の冷水によって体温が急速に奪われてしまったと思われます。厚着を着ていて多少は衣服内の水は温まりつつ残るでしょうが、それを勘案したとしても、図1の「水中」のグラフの傾きはあまり変わりません。

でもドライスーツを着装していれば、奪われる熱量の傾きを図1の「空気中」に近づけることができるのです。

ドライスーツって何でしょうか?ドライスーツは衣服の上から全身をくるむようにして着装する水中作業に使うスーツです。様々な種類がありますが、その中でもシェルタイプドライスーツは薄いナイロン布製で手首や首にはゴム素材を使ってそこから水が内部に浸入させないようになっています。言ってみれば、厚手のカッパのつなぎです。図2に普段着の上に着装している様子を示します。

ドライスーツを着装すると内部に空気がたまります。そのため、ドライスーツ内部では、身体が空気中に保たれるのと同じ状態になります。図1を使って表現すれば「全身が空気中にある時」に近づけることができて、生命維持時間を延ばすことができるはずです。

実際に生命維持時間を延ばせるのか?

ドライスーツが比較的手に入りやすくなってからそれほど時間が経ってないので、生命維持時間を示す具体的な数字は世の中に存在しません。そこで水難学会では今年の2月に、ドライスーツの内部に温度を自動で計測し記録できる、温度ロガーを装着し、ドライスーツ内部の気温を測ってみました。

図3に示すように、ドライスーツを全身にまとい、頭には冷水対策用のフード、手にはダイバーグローブをそれぞれはめて、水温0.5度の冷水にて背浮きを行いました。まさに、冷水にて「ういてまて」を実践しました。

背浮きの時間は15分です。耐久試験ではありませんので、身体に全く問題のない時間内に浮いて、その間の温度変化をとります。そしてその温度変化から数時間後の温度変化をシミュレーションしました。

ドライスーツの内側には上着と下着を着用しています。温度計は下着と上着の間の気温を測るように装着してあります。15分間の温度データを10秒毎に計測します。

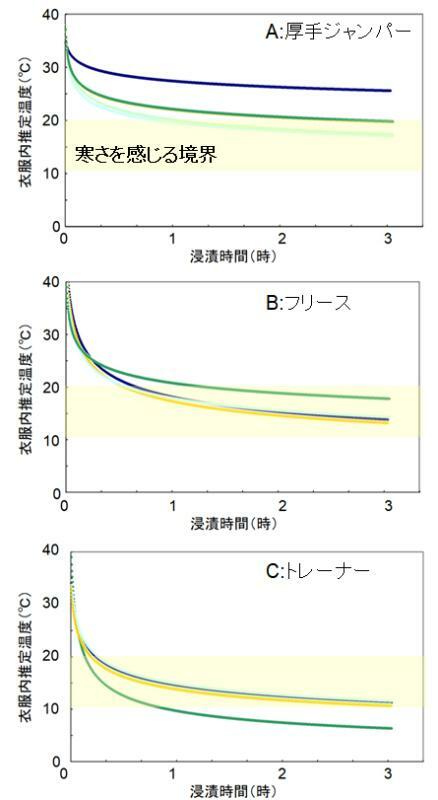

図4をご覧ください。5人の背中の下着と上着の間の空間の気温の変化を実測データからシミュレーションした結果です。

まず、Aは上着にダウンジャケットのように厚いジャンパーを着た状態です。3時間後には18度から28度の範囲に収まっています。参考のために薄い黄色で「寒さを感じる境界」を示してあります。数人の人は3時間後にこの境界に入っているようですが、耐え切れないほどの冷えを受けるわけではなさそうです。

次に、Bは上着にフリースを着用した状態です。3時間後には全員が「寒さを感じる境界」に入っています。そして、Cは上着にトレーナーを着た状態です。3時間後には全員が境界を超えてしまっています。トレーナー生地の薄さゆえ、かなり身体が冷え切るだろうと予測されます。

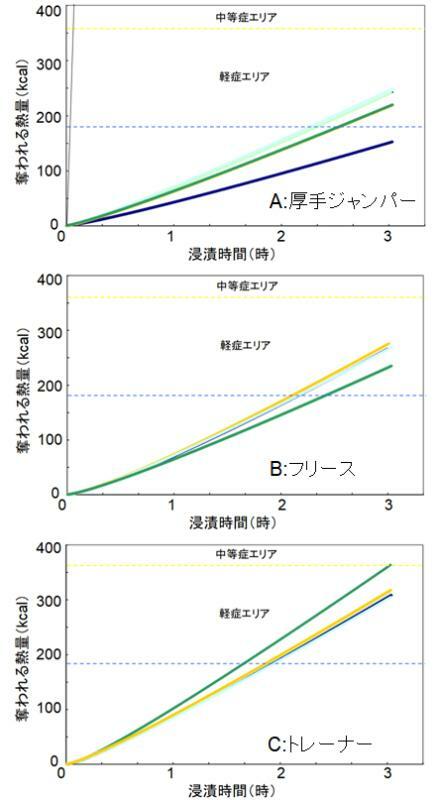

それでは、衣服内の空気によって奪われる熱量はどれくらいになるでしょうか。図1と同じグラフをそれぞれの服装で図5のように作成してみました。

如何でしょうか。厚手のジャンパーを上着に着ていた場合では、3時間後にギリギリ軽症エリアに入るような熱の奪われ方となるようです。フリースだと薄い分だけ断熱効果が低く、全員が2時間を過ぎると軽症エリアに入るような熱量の奪われ方をするようです。トレーナーだとさらに薄いため、2時間が経過する前に軽症エリアに入るような熱量の奪われ方となり、3時間後には一部の人が中等症エリアに入るような熱の奪われ方となるようです。

どう活用したらよいか

今回のシミュレーションによって、ドライスーツが冷水でも浮いて救助を待つことのできる具体策として十分な性能を有することがわかりました。当然、このようなデータを今後しっかりととり、科学的に裏付けのとれる状態に仕上げていく予定です。

その一方で、冷水の環境にあるアクティビティーは観光資源として高い魅力を持つものですから継続するとして、今の状況よりはより高い安全性が期待できることから、冷たい海を航行する場合などはぜひドライスーツを最初から着装して乗船するような活用があってよいかと思います。

特にウトロ地区では流氷ウオークなどのアクティビティーにすでにドライスーツの着装が広がっています。スキー場でスキーをするならスキーウエアを着るように、その場にあった防寒対策としてまず導入を試みるのもよいかもしれません。

※本稿で使用したデータは、日本財団令和4年度助成事業「わが国唯一の水難事故調査 子供の水面転落事故を中心に」の実施により得られています。