【深掘り「どうする家康」】渡辺守綱は「徳川十六神将」の一人で、一向宗の信者だった

大河ドラマ「どうする家康」では、「徳川十六神将」の一人・渡辺守綱が登場した。今回は、渡辺守綱がどのような人物だったのかについて、深掘りすることにしよう。

三河渡辺氏は、大江山の鬼退治や頼光四天王の一人として知られる渡辺綱(953~1025)の流れを汲むといわれている。その子孫は足利将軍家に仕官し、三河国に移住して以降、松平氏に仕えたといわれているが、あまり詳しい事情はわからない。

渡辺氏が本拠としていたのは、三河国額田郡浦部村(愛知県岡崎市)である。渡辺守綱の祖父・氏綱は松平広忠・清康・家康の3代にわたって仕え、永禄6年(1563)に亡くなった。父の高綱も氏綱と同じく松平家に仕え、各地の戦いで大いに軍功を挙げたという。

守綱が高綱の子として誕生したのは、天文11年(1542)のことである。永禄4年(1561)の長沢城(愛知県豊川市)の戦いにおいて、敵将を討ち取る武功を挙げた。以後も盛綱は松平家康に従って、三河各地を転戦し、その平定戦で大いに活躍した。

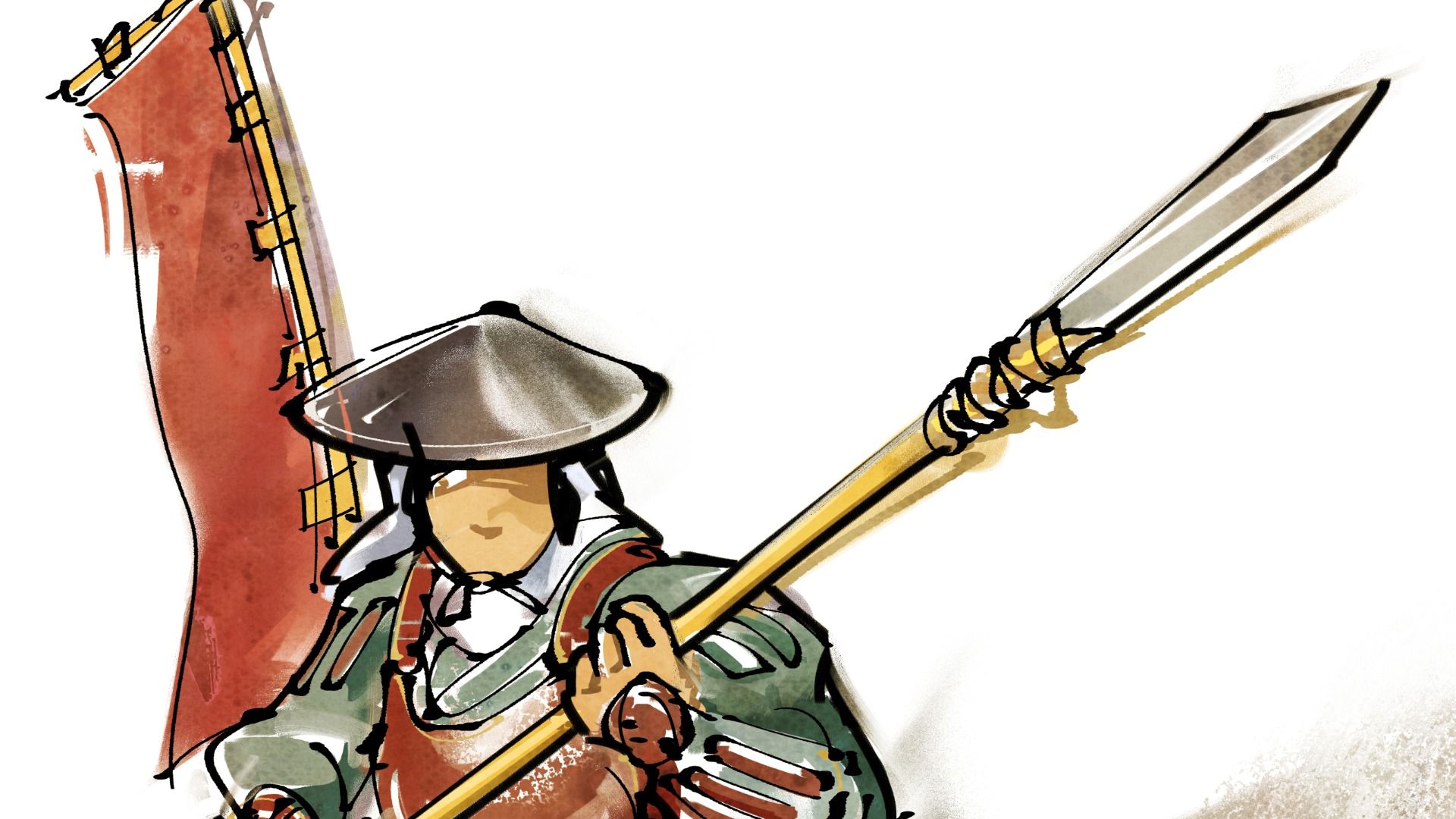

永禄5年(1562)、家康は今川氏家臣・板倉重貞が籠る八幡村城(愛知県豊川市)の戦いに敗れた。その際、盛綱は自ら志願して殿(しんがり:撤退の際、最後尾で敵を追い払う役)を見事に務めあげた。以後、守綱は槍の名手として「槍半蔵」と称されたのである。

そして、守綱は「徳川十六神将(酒井忠次・本多忠勝・榊原康政・井伊直政・米津常春・高木清秀・内藤正成・大久保忠世・大久保忠佐・蜂屋貞次・鳥居元忠・鳥居忠広・渡辺守綱・平岩親吉・服部正成・松平康忠)」の一人としても知られている。

ところで、守綱は熱心な一向宗(浄土真宗)の信者でもあった。一向宗とは、親鸞が主張する絶対他力の信仰と悪人正機説に基づいた信仰を展開しており、浄土宗の一派でもある。のちに、北陸・東海・近畿の地域を中心にして、教えが広まっていった。

そして、各地で勃発したのが一向一揆である。一向一揆は門徒だけでなく、農民や土豪なども合流し、守護や戦国大名と戦った。加賀国守護の富樫氏は一揆勢力に打ち負かされて滅亡し、約90年のわたって一向宗が加賀の支配を行ったほどである。

むろん、家康の家臣で一向宗の信者は、守綱だけではなった。ほかにも、本多正信、本多正重、蜂屋貞次、夏目吉信、内藤清長といった面々が一揆に加わった。それは家康としても見過ごすことができず、早々に対処する必要があったのだ。