マツダがトヨタを食ったEV開発 新会社設立のウラ側

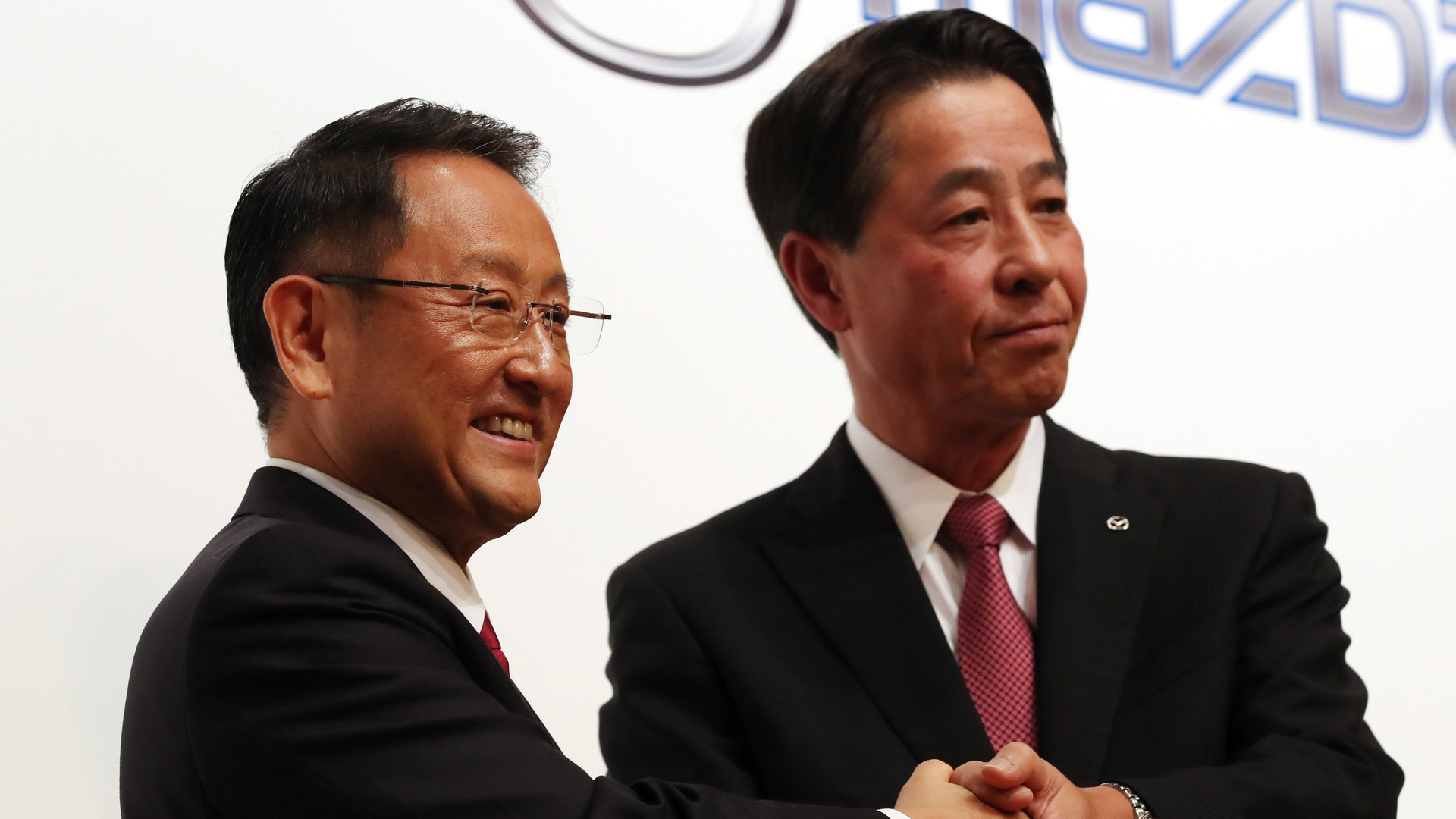

トヨタ自動車、マツダ、デンソーは28日、電気自動車(EV)の共同開発の新会社を設立すると発表した。すでに今年8月のトヨタとマツダの資本提携発表の際にEVの共同開発を行う計画に言及しており、今回の新会社は、3社のエンジニアが一堂に集まる「受け皿」の位置づけとなる。

新会社は資本金1000万円。出資比率はトヨタが90%、マツダとデンソーが5%ずつ。社長はトヨタの寺師茂樹副社長が兼務で就く。役員4人は全員がトヨタから出る。

開発リーダーはマツダから

資本構成などからはトヨタ主導に見えるが、このEV開発はマツダ主導で進む。開発の実務を担うリーダーには、マツダの藤原清志専務が就くからだ。藤原氏は、マツダの改革を担ってきたキーマンの一人だ。実は、8月に発表されたトヨタ・マツダの資本提携は、マツダがトヨタに環境技術で支援を求めたと見られがちだが、それはまったく違う。ある意味で、「マツダがトヨタを食った」提携なのである。

トヨタはEV開発のノウハウが欠けていることは世間一般にはあまり知られていない。トヨタとマツダの提携は、規模で勝るトヨタがマツダをさも呑み込むかのようなイメージで見られがちだが、これも全くの見当違い。その点について解説しよう。

トヨタが得意なハイブリッド車の要素技術は大きく、モーター、インバーター、電池、制御システムに分かれる。トヨタの技術は電池を除いていずれも、コスト・性能の両面で世界最高水準にある。EVはこの要素技術を用いれば開発できるのに、なぜ、トヨタが出遅れているのか。

トヨタに欠ける2つの技術

その理由は、今のトヨタには2つの技術が欠落しているからである。

まず、一つ目の技術は、車格やパワーを超えて各ユニットの基本構造を共通化し、多様な製品を同じ開発・生産プロセスで造り込む「コモンアーキテクチャー」と呼ばれるものだ。

次に、開発段階で現物での試作を極力減らしてバーチャルに開発することで、開発期間を短縮する「モデルベース開発(MBD)」だ。この2つでは、マツダがトヨタを完全に凌駕している。両社が資本提携したのも、トヨタが、マツダが持つこの2つの技術を欲しかったからだ。

この「コモンアーキテクチャー」と「MBD」について、もう少し解説すると、こうなる。

たとえば、車体構造に大きな影響を与えるエンジンルームの設計では、車種ごとに設計しており、車種ごとに部品取り付けの位置がバラバラだったため、それに合わせて複数の生産工程が存在したが、設計を共通化することで生産工程も単一化する。こうした設計手法が「コモンアーキテクチャー」と呼ばれる。

開発主導で製造も改革

マツダでは、エンジン開発でも「燃焼コンセプト」をすべて統一した。エンジンによって燃焼の仕方が違うと、開発の度に環境・運転条件を加味しながら点火時期などの条件を適合させていく作業(キャリブレーション)が必要になり、それに合わせて制御プログラムも用意しなければならない。しかし、「燃焼コンセプト」を統一化することで、エンジン制御系で177種類あったプログラムを原則1種類にまで減らすことができた。

また、車種や車格の違いによって部品の大きさに外見上の違いをつけても、それを相似形の設計にしていれば、実験などで同じプロセスを活用できる。たとえば、衝突安全のテストをする場合に車体のフレーム構造を相似形にしておけば、衝撃の伝わり方も相似形になり、強度に問題がある場合は問題の箇所もすぐに特定しやくすなり、開発のスピードは増す。

部品の種類が多い原因などを分析してその改善策を提案するバリューエンジニアリング活動は、設計がいったん終わった後に、下流の生産側から問題点を提案して、それを受けて開発側が解決策を講じる。こうした分析的アプローチはどのメーカーでも採り入れているが、マツダの「コモンアーキテクチャー」の特徴は、上流の開発主導により生産までのプロセスを変えていくという点にある。

マツダは無借金経営に

これには2つの利点がある。製品の多様化と部品点数の削減という二律背反を克服できることや、設計変更を極力しなくて済むことだ。

マツダはこうしてスカイアクティブ技術を開発して、コストを大幅に落としながらも商品力(走りや燃費やデザインなど)は落とさないノウハウを確立させた。経営危機から数年で立ち直り、2017年3月期にはついに無借金経営に転じた。

「MBD」とは、一言で言えば、バーチャル・シミュレーションを使った開発手法のことだ。スカイアクティエンジンの「燃焼モデル」はスーパーコンピューターを使って「数式モデル」を先に生み出した。通常は、試作エンジンを作って試行錯誤しながら要求性能を作っていくが、マツダは先にスパコンで要求性能を割り出し、それを試作エンジンで確認するといったこれまでとは逆のパターンの開発に取り組んだ。

メーカーのエゴを捨てた

これにより、試作エンジンのECU(エレクトリック・コンピューター・ユニット)のソフトウエアを作るのに数カ月かかっていたのが、なんと信じられないことに、1日で終わったという。これもスカイアクティブエンジンを成功させた大きな要因だった。

マツダが取り組んだ「コモンアーキテクチャー」や「MBD」の発想の根底には、ある哲学がある。それは、設計の合理性、生産の合理性、市場競争力の3つに優先順位を付けずに開発するということである。市場における競争力を強化しようと思えば、車種・仕向地ごとに最適に部品を造ることが理想だ。一方ではスケールメリットがないとコストは高くなる。しかし、量産効果を出すために商品の特徴までも奪って大量生産をするという考え方は、顧客には何も関係ない自動車メーカーの「エゴ」であるとマツダは考えた。

そして「コモンアーキテクチャー」や「MBD」は、どんなクルマを造りたいのか、といった「志」や「独創性」があって初めて機能する。マツダの多くのエンジニアの思いをまとめ上げて形にしていくツールであり、単なる業務効率化の手段ではない。ここも重要な点だ。

EVの時代にこそ差別化

実はかつてのトヨタもこうした哲学を大切にする企業だったが、いつの間にかそうした哲学は消えてしまって「虚像」が世の中に映し出されている。トップが「もっといいクルマ造ろうよ」と掛け声はかけているものの、トヨタ流の「いいクルマ」とは何か、トヨタの「思い」や「志」は消費者からは見えづらい。

EVの時代になると、クルマが家電のように構造がシンプルになって簡単に造れるといったイメージが先行しているが、それは、はっきり言って違う。もちろん廉価版EVではそうなるかもしれないが、一定の安全性と機能を求めれば、乗り心地や走行性能、デザインなどクルマとしての完成度がこれまで以上に必要だ。なぜなら、それが差別化につながるからである。

差別化が必要だからこそ、エンジニアの「志」を効率的に具現化するノウハウが重要なのである。トヨタはそこをマツダから学ぶつもりなのであろう。