『カッコ良く、だから、カッコ良く』~パラリンピック・スイマー小山恭輔~

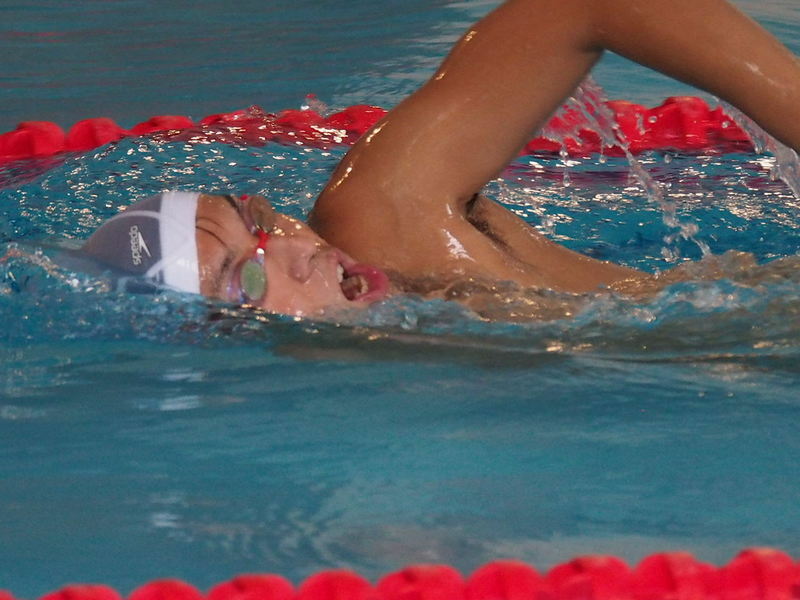

招集所(コールルーム)から他の選手とともに促されつつ、ゆっくりとプールサイドに歩む。ウェアを脱ぎ、ゴーグルを目にあてると、左手を胸に置いて呼吸を整える。そして椅子に座り、一度、二度と右足を、左足をさする。徐々に集中力が高まっていく。

飛び込み台の横に立つ。また左手でトントンと胸を叩く。「よし行くぞ」と気持ちを高ぶらせる頃、ピピーッという長い笛の音が場内に響く。飛び込み台に上がっていい合図だ。まず不自由な方の右足を載せ、勢いを付けるように左足も載せ、プールに正対する。ゴーグル越しに照明を反射させて輝き、静かに揺れる水面が広がる。

やがて「Take your marks !」の声がかかる。ゆっくりと身をかがめ、両腕を顔の横で揃える。

号砲が鳴る。反応して、揺れる水面の中に飛び込んでいく。

その瞬間、彼は自由になる。

※

「僕なんかでいいんですか?」

取材を申し込み、初めて彼に会ったとき。小山恭輔(おやま・きょうすけ)は屈託のない笑顔でそう言った。

僕なんか、とは?

小山は笑顔で、こともなげに返した。

「僕、腕とか足とか、欠損していないですから」

どう返事をしたものかと窮していると、小山はこう説明した。取材なら“見た目にわかりやすい選手”の方が適しているだろうに。実際、最近はよくテレビなどでパラリンピックの選手が取り上げられるようになった。それはそれでありがたいことだ。でも、そのほとんどは車椅子だったり、腕なり足を欠損してる選手が多い……。

「その点、僕は中途半端というか地味なんですよ、マヒという障がいは」

笑いながらそう言うと、小山は自身の閉じたまま動かない右の掌(てのひら)を、動く左手でそっと包んだ。小山は中学2年の時に脳梗塞を患い、以後、右半身にマヒを抱えている。歩くときも右足を引きずる。

それにしても自身のマヒを地味と言えてしまうのは……。ただ、その笑みにはひとかけらの卑屈さもなかった。

小山恭輔、28歳。パラリンピック競泳、50メートルバタフライの選手。北京では同種目で銀メダル、ロンドンでは銅メダルと2大会連続でメダルを獲得した。身長180センチ。笑顔はまさに好青年、という面持ちだ。現在は日鉄住金P&Eに所属しているが、原則的に仕事は毎週木曜日のみ。いわば障がい者競技では数少ない“プロ・スイマー”として日々を過ごしている。

小山を小学生の頃から知る吉田正則コーチ(東久留米スイミングクラブ)は言う。

「良くいえば明朗快活。でも実際は、酒も好きだし、ちゃらんぽらんなところもあるし…。まあ、素の部分はどうしようもないヤツですよ(笑)」

まるで愛息を語るような吉田コーチのコメントを、そのまま小山に伝えた。

「ひっでぇなあ。でも、まあ半分はあたってますから。ハハッ」

小山の笑顔は本当に屈託がない。

リオ・パラに臨む小山の目標は、明確だ。

小山がエントリーしている50メートルバタフライには、突出した記録を誇るふたりの中国人選手がいた。ひとりは24歳の許慶(Xu Qing)。北京、ロンドンで合計7つの金メダルを獲得した、両腕を欠損した選手だ。もうひとりは鄭涛(Zheng Tao)という25歳の選手。こちらも程度は異なるものの、両腕を失っている。それでもロンドンで銀メダルを獲った。ふたりのベストタイムは、許慶が29秒50、鄭涛は29秒70。

対する小山の持つベストタイムは31秒01。つまり小山とすれば、自己ベストを更新した上で、いかに29秒台に肉薄出来るか。勝負は、そこに尽きた。北京も、ロンドンも、事実上、このふたりにやられたといって間違いはない。

「でも中国のふたり、ハンパなく強いんです。両腕ないのに、ドルフィンキックだけで29秒台出しちゃうんですから。ある意味、反則ですよ(苦笑)」

中国のふたりは、両腕に欠損があるとはいえ脚に支障はない。だから強いキックで飛び込める。その点、小山はマヒがあるため、飛び込み時も勢いが付けられない。それでなくとも、50メートルいう短距離での1秒、2秒は絶対的な差ともいえた。

『独自のフォームで世界の“強豪”に挑む』

パラリンピック含む障がい者競泳には、いくつかのルール、特徴がある。そのひとつが『クラス分け』だ。身体の不具合(肢体不自由)によって、1から10までのクラス分けがされている。さらに11から13までは視覚障がい、14は知的障がいなど多岐にわたっている。数字が小さいほど、障がいは重い。言い換えれば障がいの違いではなく、その度合いに応じてメダルを競うのだ。

その中で半身マヒの小山は中程度の「クラス6」。両腕欠損の中国選手らも同じ「クラス6」に振り分けられている。ではいかにして、中国の選手に違わぬ泳ぎを可能にするのか。

そんな小山の“武器”ともいえるものが、彼オリジナルのフォームだった。

小山のバタフライは、一見するとクロールと見紛う。普通、バタフライは顔を前に向け、息継ぎしながら両腕を回して推進力を上げ、ドルフィンキックで加速を生む。だが小山が動かせるのは、利き手ではない左手と左足。ドルフィンキックのような“うねり”の動きも十分に機能しない。そこで導き出したのが、クロールに近い左手で水をかくフォームだった。小山の指導を始めて10年になる八尋大コーチは言う。

「彼の指導を始めた頃から試行錯誤しつつ作ったフォームです。見た目はクロールみたいですけど、国際的にもルールに抵触せず、今では小山だけでなく他国の選手も試みるなど、スタンダードなフォームになっているんですよ」

当初、小山のフォームは安定感に欠けていたという。マヒのため、水中で右半身側が傾く。ならばその姿勢を保持しつつ、左手、左足だけでスピードを上げるには、どのようなフォームが理想型なのか。

「それでも北京やロンドンに比べたら、今回はトレーニングも積んできました。ただ彼の場合、重要なのは80%メンタルなんです」

いかに気持ちを上げていけるか。それを4年に一度の大舞台にあわせられるかどうか、だと。

「彼はおちゃらけた言動もしますが、基本的には真面目な男です。そのため“ここ”という場面で力むというか気負ってしまうことがよくある」

80%の力で泳げば、スピードは出る。しかし120%出そうとすると力みになってしまう。八尋は続けた。

「いい意味で、なにも考えずにポンと飛び込み台から飛び込めたら、決して中国の選手たちにだって引けを取る選手ではないんです、小山は」

なにも考えなければ、好結果を引き寄せられる。しかし、実際はなかなかうまくはいかない。むしろ、この半年近くというもの、小山は悩み、焦り、戸惑い続けていた。

『期待と重圧、アスリートの通過儀礼』

この約半年。小山の心の中に巣くっていたものは、期待を寄せられることからの重圧だった。北京で銀メダル。ロンドンで銅メダル。当然、他者(ひと)は3大会連続のメダルを期待する。それも当然のことだ、と小山も納得はしている。だが獲れる保証などどこにもない。

もし獲れなかったらどうしよう。

無様な結果しか見せられなかったら、どうしよう……。

それでなくとも中国のふたりは大きな壁だった。さらには近年、コロンビア人でベストタイム30秒76を出した選手も頭角を現している。

「頑張って!」と声をかけられることは嬉しいに決まっている。ありがたいとも思う。しかしその応援が、プレッシャーになっていった。

俺は頑張ってるか?

みんなに応援されるだけのこと、やれてるか?

そう自身に問いかけると、心は沈んだ。

次第に泳ぐことが苦痛になった。年末から年が明けても落ち込みは続き、アパートに引き籠もるようになった。どこにも出たくない。誰にも会いたくない。当然、プールも、トレーニングのためのジムも遠ざかった。

アスリートとしては、決して珍しいことではない。とくにオリンピックやパラリンピックのように、4年間をひとつの区切りとして生きているアスリートにとって、そのすべての時間を高いレベルで集中し続けることは、並大抵のことではない。気持ちの山もあれば谷もある。いわばアスリートとしての通過儀礼と言ってもいいだろう。

ただこの時期、小山は光の見えない穴蔵でうずくまるしかなかった。

あのときもそうだった。

北京大会で銀メダルを獲ったとき。小山は燃え尽きたような想いに駆られた。泳ぐ意欲すら失った。就職氷河期にもかかわらず、メダル獲得で幸い就職先にも困らなかった。しかし水泳も、仕事も、身が入らない。

あるとき、母に一喝された。

「水泳やらないなら、仕事をしっかりしなさい」

水泳は、遅かれ早かれ、いつかやめるときが訪れる。泳ぐ気がないなら、さっさと仕事に打ち込めと。そう鼓舞されて心を切り替え、ロンドンを目指した。

ならば今度も、なんとかして這い上がらねば。

見かねた八尋コーチが、2月、小山をグァムの合宿に誘った。他の選手と一緒に、温暖な場所に行って練習すれば、気持ちも変わるのではと。

そして3月。静岡で開催されたリオ・パラ代表選考の記録会に参加し、代表切符を得た。標準記録は32秒84。小山は32秒01のタイムだった。小山は振り返る。

「今思えば、よく気持ち切り替えてタイム出せたと思います。体力はついてなかったし、身体の使い方もほとんど忘れていたし。もしあれで記録突破していなかったら、もうリオもなかったわけですから」

ではなぜ、そんなコンディションでも代表の座を掴めたのか。小山は言った。

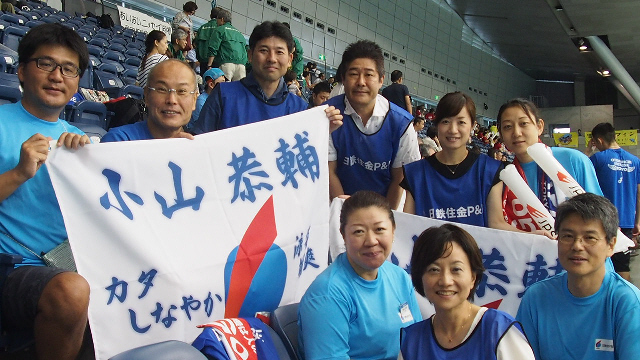

「応援のお陰だと思ってます。会社から20名もの人たちが、わざわざ静岡まで来てくれて。実際、プールに立ったとき、泳いでいるとき、ずっと“オヤマ!”っていう声援が聴えたんです。それがほんと、エネルギーになったんです」

応援というプレッシャーに押しつぶされかけた小山を救ったのは、やはり応援という力だった。

『僕、障がい者でも、良かったと思える』

小山が水泳を始めたのは5才の頃だった。小学校3年のときに地元のスイミングスクールから誘われ、ジュニアオリンピックを目指すスイマーだった。吉田コーチは振り返る。

「センスと言ったらそれまでですが、素質のある子は教えても教えられないものがあるんです」

例えば「水を掴む感覚」。言葉では“掴む”という表現も、実際は手のひらで水を感じて、自分の方に引き寄せていく。そんな動作も、恭輔は教えなくても当時から既に出来ていた。

周囲の者たちが小山の可能性に期待し始めたとき、彼は脳梗塞に見舞われた。中学2年のときだった。誕生日直前の12月。部活ではバスケを、学外でも小学校から水泳をしていた。身長はすでに170センチあった。夜には大人のバスケチームにも混じってプレーや練習もしていた。バリバリのスポーツ少年。それが突然の脳梗塞に見舞われ、右半身マヒとなった。急に歩きにくくなったり、話しづらくなるなど、振り返れば予兆もあった。

しかし、

脳梗塞なんて年寄りの人が罹るものじゃないか?! それがなんで。

病室で、3日間泣いた。悲しさ以上に、現実が受け入れられなかった。

まだ思春期の小山が、この時どんな想いを抱えたか。

彼を救ったのは、クラスメートからの千羽鶴と手紙の束だった。学校に戻りたい。友だちの中に戻りたい。心からそう思えたとき、小山の“やる気スイッチ”が入った。リハビリを開始した。やがて、若い女性看護師に尿瓶(しびん)でおしっこをとって貰うことが嫌で堪らなくなった。風呂にだって手伝って貰わず、ひとりで入りたい。自律の心が日に日に芽生えた。

「今だったら、違うんですけどねぇ(笑)。あ、もちろん冗談ですよ、これ(笑)」

小山は振り返りつつ、そう言ってはいたずらっ子の目をして笑った。

2ヶ月の入院期間を経て退院。まもなくリハビリで水泳を再開する。最初は「蹴伸び」も満足に出来ない状態から、やがては50メートルをクロールで泳ぎ切るまでに。ただ元気な頃には27秒で泳いでいたのが、最初泳ぎ切るのに4分かかった。すべて、そこからのスタートだった。小山は振り返る。

「あの時期も、吉田コーチらスクールの人たちにどれだけ助けられたか。僕って、ずっと周りの人たちに応援されながら生きてきたんですよね」

脳梗塞で倒れたとき、その後のリハビリ。そしてパラリンピックでの舞台……。

小山は、言葉を選びながらこう続けた。

「僕、最近、障がい者でも良かったなって思えるようになったんです。語弊のある表現ですけど、“障がい者である僕”という人間で良かったなって」

障がいを負った。でもその後の過程で、水泳という競技を通して、みんなに応援して貰える存在になれた。そうして人生を切り開き、享受できている。

だからこそ、小山はこう思っている。

なぜ泳いでいるのか?と問われれば、「自分のため」と答える。でも、その自分も、誰かが応援してくれるからこそ、泳ぎ続けられるものなのだ。応援して貰うことがモチベーションであり、原動力。だから、いつも、いつまでも応援されたい。応援されるだけの男でいたい。

だから、カッコ良いと言って貰えるように、頑張る。頑張りたい。

「俺、カッコいいだろ?って(笑)」

そう、同情や哀れみなんかの代わりに。

小山は1年ほど前から、地元東京東久留米市の小中学校を中心に、講演をするようになった。講演といっても場所は学校のプール。そこで水着の生徒相手に自身も水着となり、泳ぎを見せ、障がい者としての理解とパラリンピックの素晴らしさを説いている。

ある日、質疑応答の中で、生徒から「金メダル獲ったら触わりたいです!」という声がかかった。

小山は慎重に、こう返した。

「うん。金メダルね。そうだね、金メダル……。でも簡単には言えないけれど……精一杯頑張って、メダル獲って帰りたいです」

小山は慎重に金メダルという言葉を外した。無難に受け答えすることも出来たはずだ。しかしあえてそうしなかったのは、アスリートとしての、いわば自負だった。

間もなく日本を発つという時期に、小山に会った。

表情は、吹っ切れたような面持ちだった。

「正直、今はどんな色でも良いからメダルが欲しい。心の底からそう思えています。そのメダルを、講演で会った子供たちに触らせたい」

迷いが溶けた。そう思わせる、思わせてくれる言い切りだった。

メダルを子供たちに触らせたい。そして「小山さん、すごいな!」って言わせたいわけだね? 意地悪くそう返すと、小山は意地悪さとは受け止めず、当然のごとく頷いた。

「もちろんッス!」

※

小山が出場する50メートルバタフライは、現地時間9日午前、決勝は同18時12分を予定に行われる。

取材協力

日鉄住金P&E/東京都東久留米市立東中学校/東久留米スイミングクラブ/立教大学/(株)ワールドウイング・エンタープライズ