コロナ禍の影響で『司法崩壊』か。親子断絶のアンケート結果より判明。

「共同親権運動・国家賠償請求訴訟を進める会」による別居親を対象にしたアンケート調査で、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた緊急事態宣言で家裁の審理が中断し、別居中の子どもに会えないケースが相次いでいることが判明しました。

すでに裁判を早急に再開するよう求める要望書を最高裁に提出し、「家裁の業務縮小が続き、司法崩壊している」と訴えています。

6月上旬に実施したインターネット上のアンケート調査では面会交流や離婚、子どもの引き渡しなどを家裁で審理中の94人が回答しています。そのうち7割近い65人が次回の期日が決まっていないと答えました。

家裁調停中の人を対象に実施したアンケートでは、半数近い48%が「次回期日の調整が始まっていない」と回答し、期日が指定されたものの1カ月以上先だった人が16%でした。

特に大都市圏の家裁で期日の調整が始まっていないケースが目立ち、緊急事態宣言が5月下旬まで続いた東京や横浜、さいたま、札幌などで多くなっているとのことです。

現在困っていることを複数回答で尋ねたところ、「面会交流が実施されない」が76%で最多で、「子どもの安否が確認できない」(52%)、「相手方と連絡を取れない」(34%)となっています。

さらに61%は「子どもとの面会交流が3カ月以上できていない」とし、「親子断絶が進んでいる」と指摘しています。

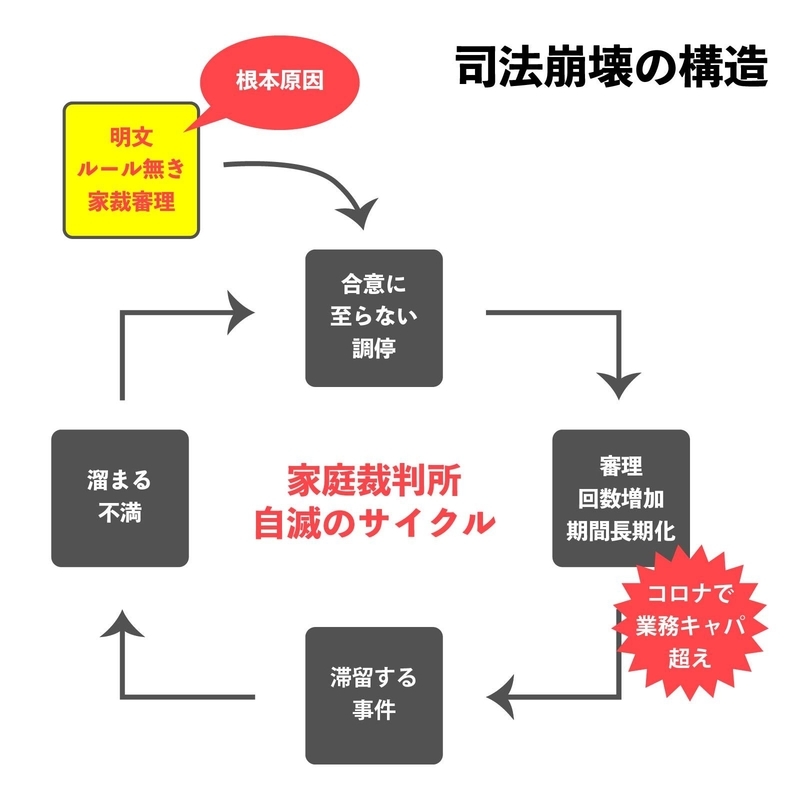

司法崩壊の原因〜ルール無き家裁の自滅〜

新型コロナウイルスの感染拡大を受けたものの、コンビニ・スーパーなどの民間機関に限らず、市役所・警察署といった行政窓口、そして議会など、三権分立の行政・立法は飛沫感染防止対策をとり業務を継続してきました。

しかしながら、三権の一つである司法、裁判所、とくに家庭裁判所は4月7日にハーグ条約実施法に基づく子の返還申立てなど特定の事件以外は、期日を取り消すことを東京家庭裁判所ホームページにて発表し、以降5月31日までの約2ヶ月間は事実上閉鎖状態となりました。これは、家庭裁判所が自らの業務を”緊急性が低い”と認める状態を作り出したと言えます。

その後、6月1日以降審理は徐々に再開されたものの、上述のアンケートを実施した6月上旬時点においてすでに3ヶ月先の9月期日が調整される状態は、家庭裁判所の業務処理能力を超えている事を示しています。

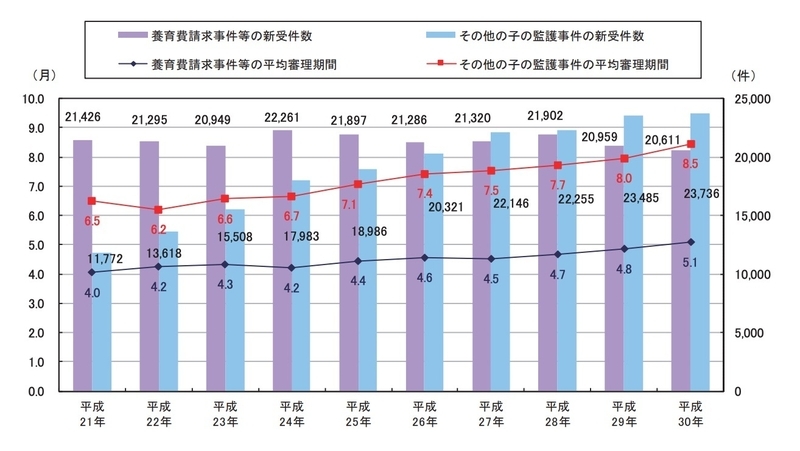

裁判所の業務処理能力に関して、裁判所から令和元年7月19日に公表された裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第8回)の中でも、とくに子の監護事件の平均審理期間は6.5ヶ月(平成21年)から8.5ヶ月(平成30年)と”顕著な長期化傾向”を示している、とあります。その一方で、養育費請求事件等の平均審理期間は 4.0ヶ月(平成21年)から5.1ヶ月(平成30年)の間で推移している、とあります。

この原因は何かというと端的に言うと、ルールがあるかどうかで審理期間に差が出ると考えられます。周知のとおり養育費や婚姻費用に関しては、最高裁判所から算定表が発表されていますが、子の監護や面会交流に関するルールやガイドラインは存在しません。

ルールが無い中でいくら、家庭裁判所で調停をおこなったところで子どもの監護や面会交流といった、お金で解決することの出来ない課題を解決することは難しく結果、2年前に既に平均審理期間は8.5ヶ月を超え、更にコロナウイルスの拡大によって、その審理期間は延び、家庭裁判所が自滅の司法崩壊状態となっていることが明らかとなったのです。

家庭裁判所はこれを機に、子の監護や面会交流に関わるルール制定を自ら制定を進めるか、立法府に対してルール制定を求める意見を出してはどうでしょうか。

EUでは離婚時の「子どもの連れ去り」行為を禁止するよう日本政府に求める決議案を採択

6月16日に欧州連合(EU)欧州議会の請願委員会が、離婚時の「子どもの連れ去り」行為を禁止するよう日本政府に求める決議案を全会一致で採択しています。

これは国際結婚が破綻した際、一方の親がもう一方の親の同意を得ることなく、子を自分の母国(日本)へ連れ出し、もう一方の親に面会させないといった「子の連れ去り」が問題視されてきたからです。

欧州連合(EU)欧州議会の請願委員会は6月16日、日本人とEU加盟国の国籍者との国際結婚が破綻した場合などに、日本人の親が日本国内で子を一方的に連れ去ることを禁じるよう、日本政府に求める決議案を全会一致で採択した。決議案はこうしたケースが「かなりの数に上り、驚くべき状況だ」と指摘。欧州委員会やEU加盟国政府にも、対日協議でこの問題を取り上げるよう求めた。決議案は7月、欧州議会本会議で採決予定。

このように親子断絶に苦しむ当事者たちが日本国内だけではなく、海外でも多数存在するのです。両親の離婚原因は子どもには一切関係ないことがほとんどです。夫婦の別れを親子の別れにしない社会にすることが、未来ある子ども達にとっての最善の利益となるのです。