クジラの情報 正しく伝えたいと研究者が「鯨塾」を開催

9月に開かれる国際捕鯨委員会(IWC)の総会では、日本が47年ぶりに議長国を務めることになっており、今捕鯨への関心が高まっている。しかし、これまでは一般民間人と捕鯨関係者との間では捕鯨に関する情報が分断されており、「鯨は絶滅寸前」といった誤った知識が広がってきた。そんな中、鯨のスペシャリストが山口・下関で「鯨塾」を開催していると知り取材してきた。鯨塾はなぜ開かれているのだろう。

鯨塾とは

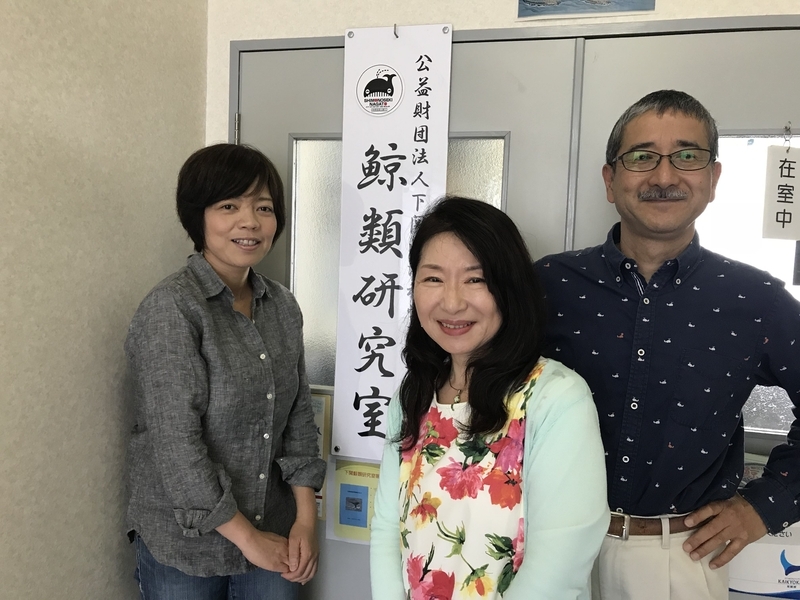

塾の主催者は、下関海洋科学アカデミー鯨類研究室室長であり、もともと獣医師だった石川創先生。以前は日本鯨類研究所に勤務し、南極海や北西太平洋鯨類捕獲調査で調査団長を務め、中でも南極海には14回もの航海経験がある。一口に鯨に関する学問と言っても、生物学から捕鯨史、食文化、国際政治の分野まで切り口は様々だ。「鯨塾」はその多様なテーマの疑問に答え、各分野における専門的な内容をわかりやすく市民へ伝え、啓発することを目指して始まった。塾が行なわれる会場は日ごろ石川先生が研究室として利用している部屋で、アットホームな雰囲気だ。当日取材した鯨塾の参加者は、昔、鯨肉を食べていたという世代の方を中心に10人ほど。長年の経験を基にまとめられた資料を用いた座学を受け、塾が終了した後も熱心に水銀被害の真相などについて質問していた。石川先生は、よく言われている鯨類に含まれる水銀についての健康被害は少なくとも国内では前例がないこと、また鯨類はセレンという水銀の毒性を抑える成分を持っていること、そして水産物の汚染を恐れるあまりに栄養不足のリスクが生じては本末転倒なので、何事にもバランスが重要だと説明していた。

商業捕鯨が一時停止されて30年が過ぎる中、下関の鯨料理店は年々減っていき、現在では市内の鯨専門料理店は「くじら館」の1店舗のみとなってしまった。当日塾に訪れた店主の小島純子さんは、お父様の遺志を継いで鯨の街・下関のためにお店を守っていると熱く語る。また石川先生は年配の方だけでなく若い世代にも関心を持ってもらおうと、毎年夏休みには子供を対象とした「夏休みこどもスペシャル」も行なっている。

近代捕鯨発祥の地、山口県・下関

映画『ザ・コーヴ』の影響で捕鯨基地は和歌山県・太地町だけと思われがちだが、日本では古くから全国的に捕鯨が行なわれており、現在も捕鯨を続けている地域は北海道や宮城県、千葉県などがある。また、山口県・下関は水産商業都市であり、鯨産業で繁栄した鯨の街である。第二次大戦後の日本の深刻な食糧難を救ったのは下関を出航した捕鯨船が始まりだった。現在も調査捕鯨の寄港地となっている。

下関で鯨塾が始まったのはこのような歴史的な背景があったためである。下関・関門海峡に面した山の上に、全長25mものシロナガス鯨をモデルにしたコンクリート製の建物がある。高度経済成長期に突入する1958年に開館された「鯨館」だ。この建物は当時、捕鯨業で急成長した大洋漁業株式会社が、関門国道トンネル開通などを記念して開催された下関大博覧会に合わせ建築、完成後は市へ寄贈したものである。2000年に閉館し現在は放置されているが、その際立つ造形は今も近代捕鯨の発祥の地、下関のシンボル的な存在になっている。閉館後も山の上を泳ぎ続ける鯨館は、まるで現在の日本の捕鯨を取り巻く状況の象徴でもあるかのようだった。

日本からの国内外に対する情報発信不足

これまで、捕鯨についての正しい情報が一般民間人にあまり伝わってこなかった。

過激な行動をとる活動家への拒否感から、多くの企業やマスコミがこの問題を避けてきたと関係者はいう。その所為もあって、捕鯨関係者と一般民間人の間には明らかに捕鯨に関する情報の溝が広がっていった。その傍ら欧米、特にアメリカではイルカ・鯨に関するテレビや映画が70年代から急速に量産されてきている。2010年に米国のアカデミー賞を受賞した『ザ・コーヴ』という和歌山県・太地町のイルカ漁を批判した映画もそのうちの1つであり、反捕鯨家の多くが現地へ押し寄せるきっかけにもなった。

日本の捕鯨ばかりが海外から残虐だと言われるが、近年注目されている鯨類へのダメージの要因をあげるならば、海中のプラスチックゴミ、漁具による混獲、商業船との衝突、そして音によるストレスで脳や耳に出血までさせてしまう海軍のソナーテストによる甚大な被害を無視出来ない。しかし、これらは報道されたり、映画化されたりなど、メディアに取り上げられることが極端に少なく、あたかも日本の捕鯨だけがイルカ・鯨を減らしているというイメージ操作がメディアや反捕鯨活動家によって行なわれ続けている。

日本からの情報発信には言葉の壁を乗り越える事、そしてメディアがこの問題をしっかりと報じてくれるか、が鍵となっている。

「鯨」は絶滅に瀕しているのか

「鯨って絶滅しかけているんじゃないの?だから日本の捕鯨が反対されているんでしょう。」鯨類の生息状況に詳しくない一般民間人の中で、そんな疑問を抱く人は少なくない。実際はどうか、というと答えはNOだ。

鯨という生物は現在86種類以上確認されており、その中でも例えば日本が調査・捕獲している南極海のクロミンク鯨は50万頭以上いることがわかっている。では、なぜ“絶滅の危機にある”というイメージが一人歩きしてしまったのか。事実、戦前・戦後に鯨の中でも一番大きな種類であるシロナガス鯨やザトウ鯨が捕鯨国の乱獲によって絶滅に瀕した時期はあった。その時の強い印象が、いつの間にか鯨種全体の事と捉えられてしまったのであろう。しかし、これは全ての鯨に当てはまる訳ではない。例えるなら、鳥類の中でトキが絶滅しかけているからといって、カラスも同様だと考えるようなものだ。鯨も種類によって少ないものもいれば、豊富なものもいるのだ。

調査捕鯨は国際法違反か

海外の報道などにより、日本の調査捕鯨や調査後の鯨肉の流通に関して「国際法違反ではないか」と思っている人も少なくない。この件に関しては、調査捕鯨も国際捕鯨取締条約で認められたものであり、調査後の鯨肉も無駄なく利用することが規定で義務づけられているので、決して違法ではない。

日本の調査捕鯨は元々1982年(昭和57年)にIWCにおいて商業捕鯨モラトリアム(一時停止)が科学的データとは関係なく強引に決められた結果なのである。日本は、調査によって科学的データを示すことで、資源が豊富な種の商業捕鯨を再開させようとする対応をとり、調査捕鯨が始まった。

しかしながら、日本がどれほど科学データを示そうとも、反捕鯨国が多数派を占めるIWCは商業捕鯨の再開を認めず、結果として日本は30年ものあいだ延々と調査捕鯨を続けている。この間、実質的に調査捕鯨の肉が国内の鯨肉需要を支えていることも事実で、国際社会から「食べるために調査しているのではないか」と調査捕鯨本来の目的に対する疑問を抱かせてしまっている。一方、国内の鯨肉産業にとっては、流通量の不安定さ・少なさからくる経営不安や、高額な値段による消費者離れから、現行のやり方には限界がでてきているとも言える。

日本政府が国際捕鯨委員会(IWC)総会を改革する提案を発表

日本政府は、商業捕鯨を再開するために調査捕鯨を行なうことが国の責務であるとし、あわせて鯨肉産業の保護や鯨食文化の普及をうたった、いわゆる捕鯨新法を2017年に成立させた。また今年のIWC総会に向けて機能不全に陥っているIWCを改革する方向性を示した。

状況を一転させるには、「政治的オフェンス」と「プロパガンダ対策」の2本立てが必要

まず、現在の国際捕鯨委員会(IWC)総会のルールを説明すると、参加国(現在88ヶ国)の4分の3の賛成票がないと規則が変わらない仕組みになっている。

各国の国益重視による賛否に依存し続けている。この採択の仕方を科学的判断によって採択されるように方向性を大胆に変えていく必要がある。しかし、この採択方法を変えるのにも4分の3の賛成票が必要だ。この壁を乗り越えるために日本政府がどうメスを入れるかが今回の肝になる。

また、「鯨食は日本の食文化だ。口出しをしないで欲しい。」という姿勢ばかりではなく鯨食文化を持たない国々へ鯨食の栄養価の良さをアピールして海外も巻き込んで地球上の豊富な資源について一緒に共有利用していく提案が、いま必要かと思う。

また、映画、テレビ、ネットによって毎日、発信され続けるイルカ・鯨に関する間違った情報や感情を煽る映像に対しても放置せず映像における反論対策も計画的・戦略的に行なっていくことが必要かと思う。民間企業も扱いたがらない題材であるだけに難題の1つである。

これまで閉ざされて来た捕鯨関係者と一般民間人の間に出来てしまった溝を埋めるのに、課題は沢山ある。その中でも「鯨塾」は課題解決の1つではないだろうか。

下関の「鯨塾」は4年前から毎月1回の年間12回、誰でも無料で参加できるようになっており、最近では外部団体からの依頼で、長門や福岡でも同様の講義を年に4~5回行なっている。

こうした活動に連鎖するような形で、東京でも「鯨塾」が別の専門家によって行なわれるようになってきたという。

長きに亘る隔たりを乗り越えて、捕鯨関係者と一般民間人の距離がいま、確実に縮まり始めている。

【この記事は、Yahoo!ニュース個人の動画企画支援記事です。オーサーが発案した企画について、取材費などを負担しているものです。この活動は個人の発信者をサポート・応援する目的で行っています。】