海外からの批判だけでない、衰退し続けるクジラ産業のワケ

日本がIWC国際捕鯨委員会の脱退宣言をしてから4年が経過しようとしている。しかし、クジラ産業が立て直しに成功しているかといったら、自ずとNOと国民の目から見てとれる。

「クジラ高いし、あまり流通していないし、海外から圧力あるのなら止めてしまってもよいではないか」、という意見をよく聞く。しかし、それでよいのだろうか。

筆者がクジラの問題に関わってから死守しなければいけない産業だと思うことが以下の重大な8点である。

1)クジラ食は縄文時代から日本人が受け継いで食べていた食文化である。

2)クジラは食べ物、というだけでなく精神的(スピリチュアル)な存在。商売繁栄や子供たちの成長を願いながら祀られてきた食材。実際、GDPとクジラの捕獲量が比例している。(外交力を反映か)

3)日本が鎖国から開国となったペリーの寄港がクジラと関係していた。

4)戦後の焼け野原で食料難状況において日本人の命を繋げたのがクジラ食。

5)日本が捕獲しているミンククジラは生殖能力が高い種で増え過ぎている。(持続可能である)

6)全人類が食する3〜5倍の魚をクジラが消費している(クジラの過度な保護で、魚が大量に食べられ生態系が崩れている)ので、捕獲しなければならない。

7)捕鯨は家畜過多による二酸化炭素とメタンガス排出などによる問題の軽減に繋がる

8)近年、プラスチック、化石燃料が問題になっているけれど、昔はクジラの油を使用していた。(油まで利用できる動物として極めて稀)

こうした理由から、たかが鯨食、されど鯨食、と全ての問題に繋がっていることがわかる。

では、なぜ日本にとってそんなに大切なクジラ産業が健全に繁栄していない、衰退を止められないのかは、主に次の3つが挙げられる。

1)国際テロリストである反捕鯨団体や海外の批判が怖い。

2)外交・国際条約における戦略や先導役の課題。

3)民間感覚を失ったクジラ業界の体質。

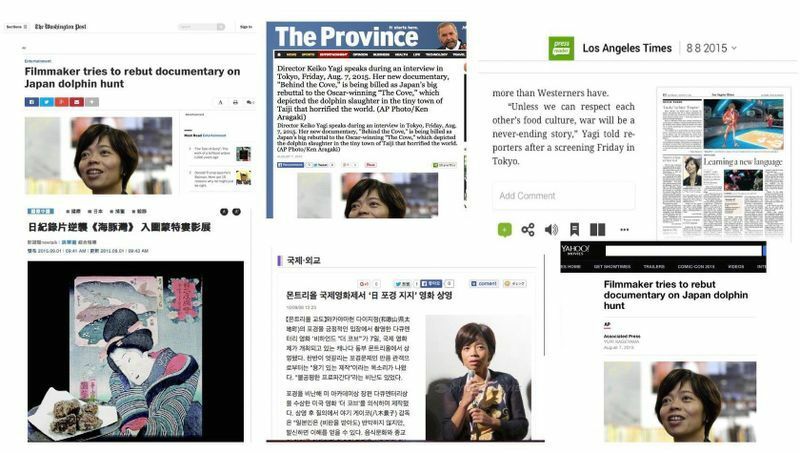

まず、1)において、嫌がらせや不買運動、薬剤の投入、南氷洋で船へのアタックをする国際テロリストである環境保護団体シーシェパードをヒーロー役に仕立てた米国のTV番組「Whale Wars」や米国アカデミー賞を受賞した「THE COVE」があり、日本人が悪者として描かれてきた。

しかし、筆者の反論映画「ビハインド・ザ・コーヴ」が世界の大手メディア各社で報道され、さらには、Netflix社によって2017年8月に世界配信が始まると同時にシーシェパードの創立者ポール・ワトソンは南氷洋への攻撃停止宣言をした。

1)の問題は現在、大きく沈静化している。

2)の政治的な先導役については、IWC脱退に踏み切った2018年当時の水産庁による舵取りがまずかった。大きく2つの問題がある。

1つ目は、新たな国際条約を結ばずに脱退宣言をしてしまったので、クジラ資源が豊富な公海での捕鯨ができなくなってしまった。

2つ目は、IWCを脱退したあとも200海里内における捕鯨において、日本が独自の計算式を採用していない。

累計約2,000億円もの巨額な税金を投入し、長年にわたり科学調査に費やしたにもかかわらず、わざわざ反捕鯨思想であるIWCの科学委員会の計算式をIWC脱退後の現在も採用している。

3)について、補助金ビジネスになって30年以上が経過、本来見るべき相手である国民消費者へ目が向いていない。いかに国家予算を獲得するか、いかに消費するかの体質になっている。

小さな予算で大きな利益を生まなければ倒産する民間と真逆な運営方式が根付いてしまっている。

「費用対効果」は度外視され、「クジラサロン化」した内部で税金を消化している。たとえば新聞に全面的に大金を支払って鯨肉を広告している。

しかし、身の回りに鯨肉が流通していなければ、全く広告を出す意味がない。ばら撒きイベントを組んだり、特定のクジラ店を応援していたりする。

さらには、馴れ合いの仲間で費用対効果の実態ない役職に高給を振り与えている。

時代遅れの男尊女卑の社会がこの組織内では健在している。筆者においては、マスコミから発言を求められ意見すれば「お偉くなったようで」と揶揄されたこともあった。

こうした古い体質だけでなく、クジラの業界を低迷させている大きな原因の1つに、現在、クジラの肉は、国内唯一の卸会社であり、日本の税金が大きく投入されている共同船舶株式会社がある。競合他社がないため、価格を言い値で高額に釣り上げている。さらにあり得ないことに価格競争をノルウェーと結託してなくしているのだ。本来、食糧自給率をあげるために国産を大切にし外資とは競合であるべきノルウェーの会社の社長を「日本の政策」アドバイザーとしている。日本産のクジラの価格が下がるのを阻止され、そこへ日本の税金が流れているのである。全く真逆な行為である。理想は国の産業を担う共同船舶1社の独裁的な経営と産業への悪影響を止めるには2分割にして経営陣の独裁、独走にならないよう競合させるべきである。

高くなったクジラ肉の確保にクジラ屋店が悲鳴をあげ閉店の窮地に追い込まれている。クジラ関係者がクジラ産業を苦しめていることになる。

海外から批判されっぱなしの日本のクジラ産業の守ろうと、テロリスト相手に生命のリスクを負いながら製作した拙作「ビハインド・ザ・コーヴ」は、初反論映画として世界中が反応していた。個人vs世界の状況にクジラ関係者に救いを求めたが後方支援どころか後ろから矢を刺されてきた8年間であった。

クジラの税金で食べている内部から「頼んでいない」「勝手に作った」「部外者」「官製でなければ応援できない」などと、クジラ産業の存続を願うには理解に苦しむ言動ばかり投げかけられた。

クジラ業界の奇異な体質を共同通信が以前に報道した。

https://www.47news.jp/47reporters/3752962.html

実は、民間からの応援団を排除してきたのは今に始まったことでない。

太地町で反捕鯨団体と太地町役場の関係者の意見交換会を成功させた和歌山県在住の中平敦氏は、和歌山県・太地町役場からの対応は、煙たがられ自分達は国から守られているから放っておいてほしい、という態度であったという。そして、過保護体制に加え、税金の使い方の問題、イルカ漁の縄張り意識で町民がイルカ漁の欠員がでても応募できない、という。

毎年漁が始まる9月1日から3月まで警察や公安がシーシェパードがいなくなった今も大勢、太地町にが長期滞在し、お金が太地町へ落ちる仕組みになっている。

クジラ業界にとっては、【シーシェパード犠牲者ビジネス】が必要だったのでないだろうか、と分析する人もいる。

中平敦氏は、太地町役場の態度の傲慢さ税金の無駄使いから捕鯨賛成から今では反捕鯨に転じたという。そして、現在は、反捕鯨の日本人から相談される立場になり日本人の活動家にデモのアドバイスなどをしている。反捕鯨活動家の応援側になったのだ。味方を敵に変えたクジラ業界の体質の結果である。

もう少し時期を遡ると、以前には、イギリス人作家のCW・ニコル氏がいる。

彼は、「THE COVE」が撮影される前から欧米人視線で太地町に警鐘を鳴らしていたという。湾に追い込むスタイルではなく、昔行っていたように沖合いで捕鯨をしなければ、反捕鯨活動家が必ず太地町にやってくると漁協へ話に行ったという。根源には、捕鯨賛成であり太地町さえよければいい、という話でない。大きな問題になって捕鯨産業全体の足を引っ張ると先見の明をもって忠告していたという。しかし、聞き入れてもらえず、案の定、反捕鯨活動家がやってきた。日本人の捕鯨産業が残虐というイメージを植え付けたアカデミー賞を受賞した「THE COVE」が誕生したのだ。そして、CW・ニコル氏は発言した内容が漁協や役場の人たちには少しでも都合悪いことだと総スカンされたという。それまで、彼は日本の捕鯨を擁護してきたが、晩年は長野に移り住み「日本人はクジラを無駄なく使うといいながら、猪や鹿を無駄にしている」と批判するようになった。

こうした根深くなった補助金ビジネスを背景に【絶滅】しかけているのは、「クジラ」の方ではなく「民間のクジラ屋の皆さん」であり、【残虐】なのは、捕鯨そのものではなく、「税金で成り立つクジラ業界の排他的な一部の幹部」ではないだろうか。従業員は従うのみだ。捕鯨産業の未来永劫の存続のことよりも自分の懐を第一優先している。

こうした根を深く張ってしまった補助金体質のクジラ業界によって、日本が縄文時代から大切にしてきた捕鯨産業では国民は気が付かぬあいだに毎年51億円の税金が産業の成功を収めることなく費用対効果にそぐわない形の慣例で消化され続けている。南氷洋では1頭もクジラを捕らないのに今も巨額の税金をかけて調査ばかりしている。他にこうした国あるだろうか。調査結果を脱退したIWCに提供までしているのだ。国益を生み出さない産業である。これでは雇用確保のためと指摘されても仕方がない。しかし、これもまた船員にとったら南氷洋で鯨を捕獲したいのだ。彼らは方針に従うしかないのだ。

国民が謎に思っているクジラ産業の衰退は、こうした長年はびこる体制とそれを管理する幹部によって民間からの応援団を排除し続けるのが原因であり、敵を海外だけでなく国内にも増やし、過去も今もクジラ産業が絶滅に歯止めが止まらない。

クジラ産業を守る残された方法は、この実態を国民が一人でも多く知ることではないだろうか。