八段を贈られた十代将軍徳川家治はどれぐらい将棋が強かったか

将棋史は、どうも敬遠されがちです。そこで筆者がお薦めしたい、とても面白い漫画があります。

それは江戸時代の将棋指しの群像劇をテーマとした星野泰視さん作、渡辺明三冠監修の漫画『宗桂 ~飛翔の譜~』です。第1巻は今年3月、第2巻はつい最近、8月9日に刊行されました。

主人公の名である「宗桂」は、4人の名人を輩出した大橋本家の当主が名乗る大名跡。主人公の九代目宗桂(1744-99)は、8世名人に就位するほどの実力者でした。

宗桂が将棋の指南役として仕えたのが、江戸幕府十代将軍の徳川家治(1760-1786)です。

家治は熱烈な将棋の愛好者であったことが知られています。

詰将棋では『御撰象棊攷格』(ぎょせん・しょうぎこうかく)という作品集も残しています。

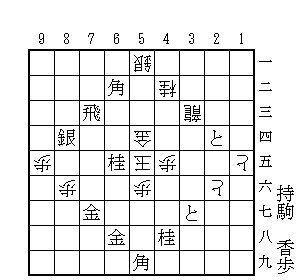

たとえば、初形が美しいこちらの作品はいかがでしょう。

総手数は35手。玉は盤上中央5五の地点、天王山の位置から盤上隅1一にまで追われて詰みます。興味のある方はチャレンジしてください。これをもし家治自身が作ったとしたら、大変なものです。ただし、詰むのは詰むのですが、惜しいことに余詰(別解)があります。

古今の詰将棋の大家は、家治作とされる詰将棋をどう見ているか。厳密にいえば、いろいろキズはあるのだけれど、将棋師ならぬ、いわばアマチュアの立場でこれだけの作品を残したとするならば、それはやはり立派ではないか。そうした評価が一般的なようです。

家治は指し将棋にも夢中になっていたようで、その棋譜も多く残されています。

将棋の段位は江戸時代中頃に一般的になりました。「名人」は九段。「半名人」は八段。そうした中で、家治の段位は「上手」(じょうず)と呼ばれる七段の格だと伝えられてきました。

では、家治将軍は本当に、七段ほどの実力があったのでしょうか。

後世の棋士や研究者たちは、正直なところを言えば、そうではないと思っている人が多いようです。残された棋譜を調べてみると、九代宗桂をはじめ、当時の将棋家の高段者たちは、将軍に対して手加減をしている、というわけです。

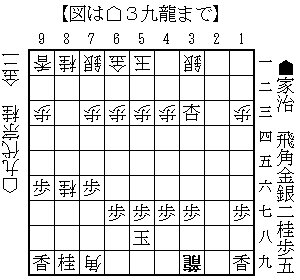

図は家治と九代宗桂の実戦より。

宗桂がうまく手加減して、家治に勝てるように指し進めたのではないか、という局面です。なぜここで家治が勝ちかといえば、宗桂の玉に二十手以上かかる詰みが生じているからです。とはいえ、それを読み切るのは、そう簡単ではないでしょう。

家治は、自身の将棋の実力をどう評価していたのでしょうか。

「御七段目」を自ら声高に名乗り、自分は将棋家の高段者にも劣らぬ実力の持ち主だとうぬぼれていたか。

あるいは、周囲におだてられるほどの実力ではなく、将棋家の者から手加減をされていると感じていたか。

これはどうも、はっきりしたことはわからないようです。

家治は政治の実際を田沼意次(たぬま・おきつぐ、1719-1788)に任せていました。意次は幕閣として、後世、あまり評判がよくない。それとともに家治にも凡庸、暗愚といったイメージがあるようです。

一方で『宗桂 ~飛翔の譜~』では、家治は聡明な若殿様として描かれています。自身が将棋で勝てるのは、九代宗桂をはじめ、みんなが自分に気を遣って勝たせてくれるものと思っていた。その家治がお忍びで町に出て、将棋会所で指してみたところ・・・という話もまた面白いので、興味のある方はぜひ読んでみてください。

将棋史研究家の天狗太郎さん(山本亨介、1923-1995)は、家治について次のように記しています。

将軍家治は、自ら「御七段目」を唱えた。七段は、いまでいう名誉段であろう。最高の権力者である時の将軍であっても、八段を唱えることは許されなかった。

こと将棋に関しては、わずか二十石取りの将棋家の権力は大変なものであった。八段は、将棋所の有資格者となるから、将軍に対しても許さなかったというわけである。

出典:天狗太郎『将棋101話』1976年刊

将棋所とは、将棋家を統括する立場であり、この時代では「名人」とほぼ同義です。将棋界にあってはこれ以上に偉い人はいません。しかし、実社会ではどうだったでしょうか。

将棋家は幕府から禄を受けていました。ですから、幕府には頭が上がりません。そうした事情の中で、たとえ名誉段であっても将軍に八段は許さない、ということがあるのでしょうか。

遊戯史研究家の増川宏一さん(1930-)は大橋家に伝わる文書を読み解いて、多くの発見をされました。九代宗桂は家治の将棋指南役として「奥御用扣」(おくごようひかえ)「奥御用の覚え」という秘密の記録をつけていました。それには、どのようなことが書かれていたのか。天明4年(1784年)のこと。

この年の11月7日は、家治が八段目に昇段遊ばされたので、と稲葉備前守から白銀80枚を拝領している。実力はともかく、最高位の段位を献上している。将棋の家の者以外で八段を贈呈したのは、家治が最初で最後である。

出典:増川宏一『将棋の歴史』2013年刊

九代宗桂がひっそり残した記録によれば、将棋家から家治将軍へは、七段だけでなく、八段も贈られていたようです。

七段昇段、八段昇段は家治自身が望んだのか。将棋家は贈位についてどう思っていたのか。そうしたことはもしかしたらこの先、『宗桂 ~飛翔の譜~』でも描かれるのかもしれません。