「サステナブル・キャピタリズム」合言葉にアートで貧困を救うMAGO。デザイナー、ホスト経て天命を知る

ガーナにあるスラム街の貧困問題と環境問題を解決したい。しかも、ボランティアではなく、電子廃棄物(E-Waste)を活用して制作したアート作品を売ったお金でガスマスクや学校、ミュージアムを提供し、リサイクル工場までつくろうとしているのが、アーティストのMAGOこと、長坂真護だ。文化服装学院出身で、新宿のホストクラブでナンバーワンになり、アパレルを起業したものの騙されて倒産。借金を抱え、路上アーティストに。売れてきたものの無力さを知り、失意の中でガーナに出合い、天命を知った。そんな波乱万丈のバックグラウンドと、スローガンに掲げる「サステナブル・キャピタリズム」(持続可能な資本主義)に興味を惹かれ、大阪の阪急うめだ本店・9階 阪急うめだギャラリーで11月9日(月)まで開催中の「長坂真護展 Still A Black Star」に本人を訪ねた。

――サステナビリティ(持続可能性)やSDGs(持続可能な開発目標)の重要性が高まる中で、「サステナブル・キャピタリズム」を合言葉に掲げてアートを通じた社会貢献を実現しようとしている。その狙いや背景は?

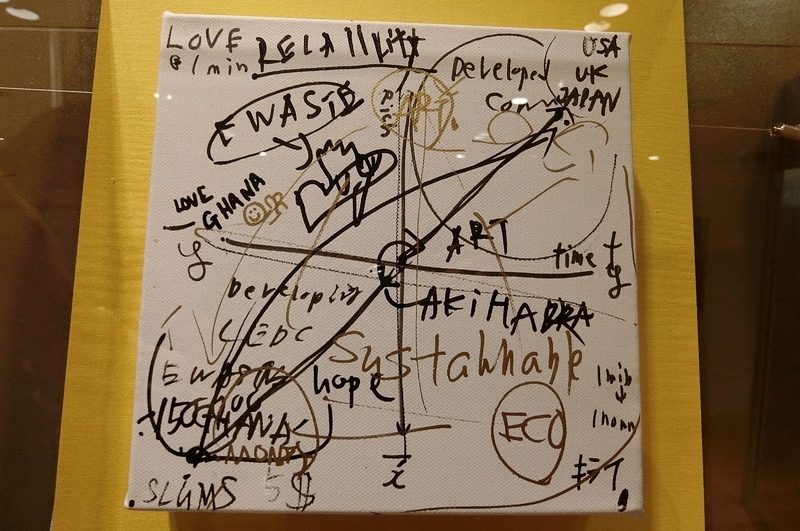

長坂:僕がサステナビリティ、サステナブルという言葉に出合ったのは2016年12月のこと。当時、LAや米国にはすでに定着していて、持続可能な社会をつくるという考え方がすごくいいな、取り入れたい分野だなと感じた。その後、ガーナと出合い、ますますいいサウンドだな、ああこれだな、と思って。アートとサステナブルがそこで結び付いた。そして、ロサンゼルスで個展を開いた際に、今制作中のハリウッド映画のタイトル「Still A Black Star」と一緒に生まれた言葉が「サステナブル・キャピタリズム」だ。サステナブルはエコな活動とかボランティアと思われがちだが、本業と慈善事業とを分けるのではなく、同軸で動くもの。僕らの場合は絵を売った瞬間に経済が動き、文化が高まり、ゴミが減る。ボランティアでも非営利でもない。そんなサステナブルな概念性をより競争社会に載せるために、資本主義・キャピタリズムという言葉を合体させ、「サステナブル・キャピタリズム」と打ち出すようになった。

SDGsは「サステナブル・デベロップメント・ゴールズ」の略で、デベロップメントは開発とか発展の意味。アフリカ人だと「デベロップメントしよう」となると「うぉー!」と盛り上がるけど、日本や先進国はすでに発展しているのにさらにデベロップメントしようぜ、発展しようぜ、といってもポカンとしてしまう。言葉のズレがあるなと思って。だから、先進国の好きなフレーズ、「競争社会」とか「資本主義社会」などのフェーズの中にサステナブルの思考を入れて、どんどん良い方向に変えていこうと活動を始めた。

――今はアーティストだが、学生の頃は文化服装学院で服飾デザイナーを目指していたと聞く。

長坂:アパレルデザイン科でファッションデザインを学んだ。もともとは歌手になりたくて、東京に出る口実がほしくて入ったのだが、当時の文化服装学院は課題を1週間さぼったら退学しなくてはいけないぐらいものすごく厳しくて。いつの間にか気づいたらモノ作りに没頭し、バンド活動もせず、服の創作活動ばかりしている自分がいた。そこでモノを作ることを学んだ。

――新宿のホスト時代にナンバーワンになり、稼いだお金でファッションブランドを設立し、のちに路上アーティストに行き着いた経緯は?

長坂:「MAGO」の名前で、資本金3000万円くらいの会社を立ち上げた。いきなり無名ブランドをやってもダメだから、デザインの代行から着手したが、そこが失敗の始まりだった。当時雇った外部スタッフの口車に乗せられ、2人に毎月100万円ぐらい給料を払わされ。気づいたら彼らの個人の仕事の支払いもさせられたりバックマージンを取られたり。気づいたら負債が1000万円に膨れ上がり、自分の服なんてデニムとアクセサリーぐらいしかできず、全部溶けてしまった。24歳で社会に絶望し、人にも絶望し、人に関わりたくなかった。元ナンバーワンホストのプライドがあるから、ニートだなんて言えないし、コンビニでバイトもできない。そこでたどり着いたのが路上で絵を描くことだった。絵しかなかった。企画も生産もいらないし、一人でできるし、家賃もいらないし、在庫ももたなくていい。ちなみにアパレルは最後、何百着も家に送られてきて、置く場所もなくて、在庫に苦しめられ、大量消費社会に対する疑問の気持ちも芽生えた。美大を出たわけでもコネクションがあるわけでもない中で、お金持ちも貧乏な人も多様な人が同じところを歩くという意味でも、道は限りなく公平だった。それが2009年のこと。初めて画家としてスタートした。

――ガーナの電子廃棄物を活用したアートが有名だが、実は月のシリーズも人気だ。

長坂:150人ぐらい亡くなられた同時多発テロ直後のパリに行ったのがきっかけだ。それまで、ファッションデザインを習っていたし、女性も好きだったので、美人画を描いて少しずつ売れていった。二丁拳銃のアートも描いていた。人を殺す道具である銃に避妊具を被せることで平和を訴えるアンチ・ウォーみたいな作品だった。でも、発表した3カ月後に同時多発テロが起こった。「自分ってなんて無力なんだろう。自分が絵を描いても世の中は変わらない……」とパリで失意のどん底に落ち込み、1カ月ぐらい何も描けなくなってしまった。でも、あるとき、部屋からパッと外を見たら、パリの空に満月が浮かんでいて。それを見ていたら今までの悩みや落ち込んでいたことも、いいことも悪いこともない自分がいて、「あ、これかも」と気付いた。「戦争をなくすことはできなくても、絵を見てもらった人に平和の思いを届けることはできるのではないか」と。そこから満月の作品の制作が始まった。これがサステナブルやSDGs、世界平和の思想やピュアな願望につながり、純粋な気持ちでアートワークをするきっかけになった。今回、時計の「フランクミュラー」さんとコラボさせてもらったりもしている。

――ガーナとの出合いは?

長坂:社会的な自分の存在意義、社会に対する身の置き方をパリ以降、考えるようになっていた。それまでNYに住んだり15カ国を回ったが、有名になりたいという欲の一心で、先進国ばかり売り込みに行っていた。でも、500店舗のギャラリーに売り込んだものの、受け入れてくれるギャラリーがほぼなかった。そんな中、経済誌を読んでいてゴミ山にいる子どもを見て衝撃を受けた。ちょうど、商業施設向けにクリスマスホリデー用のビジュアルを手がけたが、25日を過ぎた途端、廃棄ゴミになるのを見て愕然とした。愛が捨てられること。自分も大量消費やゴミの排出に加担していると落ち込んでいた時期でもあった。貧困や環境で最も問題になっている地域をネットで調べて、ガーナにたどり着いた。2017年6月のこと。そこで衝撃を受けた。首都アクラにも近いアグボグブロシーは、「世界最大級の電子機器の墓場」と言われるスラム街で、1日500円の日当でわずかな銅線などを得るために電子機器を燃やしていたのだが、すごい煙で、不衛生だし臭いもひどいし目も頭も痛くなった。そのガスを大量に吸い、ガンになって30代でなくなる人々が多いと知った。先進国の大量消費社会の闇、真実がそこにあることを初めて悟った。もともとガジェットが大好きで、それを転売してチケット代にして各国を回っていたこともあり、「自分が好きだったものがこんな扱いになっているのか……」とやるせなかった。こんなゴミを貧しい人たちに片づけてもらっていたのかと思うと、脱力するしかなかった。このゴミをアートにして価値を生み、稼いだお金でこの人たちを助けたい。迷うことなくすべてを捨てて、活動の場をアフリカに移した。それから、5回ほど訪問。年間500枚絵を描いたり、ものすごい創作意欲が湧いてきた。最後は53日間滞在し、「MAGO E-Waste Museum」をつくるまでを、エミー賞も受賞したカーン・コンウィザー監督にドキュメンタリー映画「Still A Black Star」として収めてもらったところだ。

――そのムービーの中で、現地の人が「視察に来る人々はたくさんいるけれど、戻ってきたのはMAGOだけだ」と語っていた。ガーナに戻り、防塵マスクを届け、無償の学校を提供し、ミュージアムまでつくった原動力は何だったのか?

長坂:寝ても覚めても本当にガーナのことで頭がいっぱいで。やってもやっても飽きない。実は昔はすごく飽き性で悩んでいた。ちょっと服を作ったらすぐ飽きちゃうし、ホストもすぐ辞めちゃうし。結果を出せても飽きちゃって。路上で描いていた美人画もちょっと売れたらそのシリーズをやめてしまったり。自分自身がよく分からないなと思っていたし、ADHDなのかな、発達障害じゃないかな、と思って調べたりもしていた。超アウトサイダーなのかと思っていた。社会性ゼロ、仕事もしないニートで、親にもろくでもない人間だといわれていて。劣等感の塊で。絵を描くことも罪なんじゃないかという観念もあった。悶々(もんもん)としていた時期もある。でも、それは違った。僕にとって、それらはみんなハードルが低すぎただけ。先進国に表現しきれているものがとても少なかっただけ。「ガーナのスラム街をアートに変えて救おう学科」があったら、僕は特待生だ。世の中には選択肢が少なすぎる。ダイバーシティ、多様性を受け入れることが足りていなかった。僕は今素晴らしいといわれているけれど、当時ははみ出し者といわれていた。ロクデナシといわれていた。でもそれは、輝くステージがなかっただけということに気付いた。ガーナでは僕がDNAレベルで求めていた使命に出合えたんじゃないかと思う。そのために自分は生まれたんだなと。だからこそ、先進国では夢を見られなかったし、飽きてしまった。でもガーナはぜんぜん飽きないし、どんなに現地で病気になっても、ナイフで脅されても、負けてタダで帰ってたまるかという感じで。アーティストの僕にとってものすごい創作の泉を与えてくれた。いいものを作って、稼いで、循環させる。そして今、自分の命に代えてでも、ガーナにリサイクル工場を作りたいなと心から思って行動しているところだ。

――企業や個人など、賛同者も増えているようだが。

長坂:おかげさまで、9月に行われたICC(Industry Co-Creation)で、10社のスタートアップがプレゼンテーションをした中で、僕がまさかのグランプリをいただいた。そこで数億円規模の出資をしたいという話もいただき、「実現できるんじゃないか」という思いが強くなっている。今回の阪急さんの展覧会もそうだが、1人で始めたことだが、ガーナの彼らの願いに呼応していろいろなことが実現されていると感じている。ヒューマンパワーというか、アートを通して、MAGOがフィルターになって、彼らの願いが思い切り放出されていると思っている。日本がアフリカの一国のスラムを救う。そんなシナリオがつくられ、僕はそこに置かれたただの主人公という感覚がしてならない。神様に遊ばれているのかもしれない。

――最近、作品の価格のケタが上がり、1000万円台のものも増えている。

長坂:アートは古くならないので、投機的な価値もあると思う。ただ、もともと80万円からしかなかったが、今回は阪急さんにお願いされて、20センチ四方で30万円前後のものも発売した。身近にアートを楽しみながら、ガーナをサポートしてくれたらうれしい。

――ギャラリーの仕組みもとてもユニーク、かつ、みんながハッピーになる「三方良し」のビジネスモデルだと聞いている。

長坂:うちはFC(フランチャイズチェーン)ではなく、VC(ボランタリーチェーン)の加盟方式をとっている。FCは決められたパッケージを仕入れて買ってもらって、その売上げの数%を本部に払うのが一般的。うちは加盟店に入れば、全部作品を無料で配置できる。売上げは折半。FCって人間が機械的なことをしているイメージがあって。マニュアルが全部できていて。指定の豆で、指定のマニュアルで、指定の制服を着て、同じ商品をより効率的に売らなければならないので、マニュアル化してしまう。でも、僕がやっていることは、ローカルに絶対会社を立ててもらって、ローカルと一緒に売上げを折半する。作品は全部一点もの。マニュアルは一つもない。逆にローカルオーナーさんが地域の中で人とのつながり方を確立していかないと経営が成り立たない。スタバのようなブランド力はないので。お互いが協力しあって利益を折半しようと。それをVCという考え方にしている。

また、「MAGO Gallery」のオンライン版、仮想ギャラリーもある。画廊の悪いところって、銀座だったら小さい面積に10点しか置けないけど、訪問してくれる人の数は多い。田舎は家賃が安いので広いスペースにたくさんの作品が置けるけど、人の数は少ない。両方ともメリット、デメリットがある。ここにクラウドギャラリーを真ん中に置いて、地方に置いてあるものも含めて全部の作品を売れるようにした。すると、10点しか置けない東京のギャラリーでも200点売れるようになる。しかも、その作品が実際に置いてあったギャラリーには、不労収入として本部から5%の売上げを配分する。これはコロナ禍で人が自由に行き来したり来店したりできない状態を解決するために始めたもの。また、面白いのは、どこの加盟店のお客様でもないアーリーアダプターの方が買われたとしても、在庫店に5%が払われる仕組みにしている。アートでガーナを救いながら、地方創生もしている。5%って意外と大きくて、1点売れただけでも10万円、20万円が入る。それで家賃が払えて、存続し続けられることになる。これは利他の精神で、1店舗だけを見たら大変だけど、加盟店が増えれば、さらにいい条件を皆で循環させることができる。しかもうちの本部は倉庫を持たなくてもいい。一点ものを倉庫で寝かせていたら腐ってしまうけれど、ギャラリーで持ってもらえれば、本部にとってもお客様にとっても良い。

今、東京・日本橋にMAGO STUDIO、米国ロサンゼルスにショールームがあり、「MAGO Gallery」の加盟店は3店舗(大阪、滋賀、福井)、11月にも銀座と倉敷にオープンする。名古屋、青山、新宿などいろいろなところからもオファーが来ている状態だ。うまくいき、すごく売れている。加盟店も嬉しいし、常にアートがリフレッシュして回っている状態だ。しかも、「MAGO Gallery」の大阪のローカルオーナーがいるから阪急さんの個展も決まった。絵が一つ売れた瞬間に、地方創生、アフリカの貧困国を救うこと、絵を買った人は投機的な面にもつながるし、地球のゴミも減るし、みんな幸せになる。僕はたくさん絵を描かなきゃいけないから必然的に絵がうまくなる。画家の僕の欲求を満たしてくれている。いくら僕に才能がなくても年間500枚も描いていたら、めちゃめちゃうまくなる。超好循環で回っている。12月23~29日には名古屋三越の40周年に合わせて巡回展を行うことも決まっている。

――リサイクル工場はいつ稼働する?実現に向けて必要なことは?

長坂:今準備中で、日本のリサイクル工場を何社も回って勉強させてもらっているところだ。現地にはゴミがたくさんあるのでマテリアル(素材)はある。ただ、プラスチックといってもPE(ポリエチレン)やPP(ポリプロピレン)、ナイロンのPA(ポリアミド)やペットボトルのPET(ポリエチレンテレフタレート)、PS(ポリスチレン)、黒や白などいろいろな種類がある。日本だとある程度規格が統一されていて99%リサイクルできるが、海外では統一されていないペットボトルやプラスチック素材なども多い。そこをどう選り分けるのかが難しい。洗って、水に塩を溶かして比重によって分け、チップ状の再生ペレットにマテリアルリサイクルをすれば、またスマートフォンのカバーや洋服などいろいろなものが作れる。不純物が多い中で、そのリサイクル率をどう上げていくか。そこが一番苦労している。

もう一つ。僕はアーティストでおかげさまですごく忙しくなっていて、朝から絵を描いているので、実働の部分のCEO(最高経営責任者)を探している。工場をつくったり、政府と交渉したり。その代表となって一緒に夢を実現してくれる人を探している。来年、小さな町工場クラスの工場をつくって稼働させたい。現地でペットボトルを集めて、輸出して、ペレットから服をつくる。その第1号となるTシャツのサンプルをつくる予定だ。そして、10年以内にガーナにリサイクル工場を設立して、雇用を生み、ゴミを価値に変える循環型のサイクルを確立したい。

長坂真護(MAGO)

MAGO CREATION(マゴクリエーション)代表取締役美術家、MAGO Art & Study Institute Founder

PROFILE:1984年生まれ、福井県出身。上京し文化服装学院に入学。ファッションデザインに没頭する。卒業後、新宿でホストに。ナンバーワンになり、自らのアパレルブランドを立ち上げるが廃業。2009年に路上アーティストに。2017年6月「世界最大級の電子機器の墓場」と言われるガーナのスラム街・アグボグブロシーを訪れ、環境問題や健康被害、貧困問題などの深刻さに衝撃を受ける。先進国が不法投棄した電子廃棄物を再利用しアート作品を制作販売。その利益で計850個のガスマスクを寄贈し、2018年にはスラム街初の学校「MAGO ART AND STUDY」を設立。新規雇用も創出した。ハリウッドのドキュメンタリー映画監督カーン・コンウィザー氏(エミー賞受賞)の目に留まり、2019年9月に「E-Waste Museum」を開館するまでの53日間を追ったドキュメンタリー映画「Still A Black Star」をクラウドファンディングで制作(米Impact DOCS Award 2020で4部門を受賞)。2021年公開予定。MAGO CREATIONはアートの力によって貧困問題と環境問題を解決し、新たな資本主義「サステナブル・キャピタリズム」の創造を目指すソリューションカンパニー。2030年に売上高100億円を達成し、リサイクル工場の設立を目指す。

「長坂真護展 Still A Black Star」

◎2020年10月21日(水)〜11月9日(月)まで

◎阪急百貨店うめだ本店・9階 阪急うめだギャラリー

◎午前10時〜午後8時 ※催し最終日は午後6時閉場

最新の営業時間はホームページでご確認ください。

※会場の混雑緩和のためスマートフォンでも作品などをご購入いただけます。

◎展示販売・入場無料