「定期試験なし、通知表なし」を50年前から続ける学校 桐朋女子中・高等学校(1)

いま話題の教育を50年前から実践

桐朋女子中・高等学校(以下、桐朋女子)には通知表がない。1970年に廃止した。学期末の成績は、担任と生徒が個別に面談を行い、そこで口頭で伝えられる。

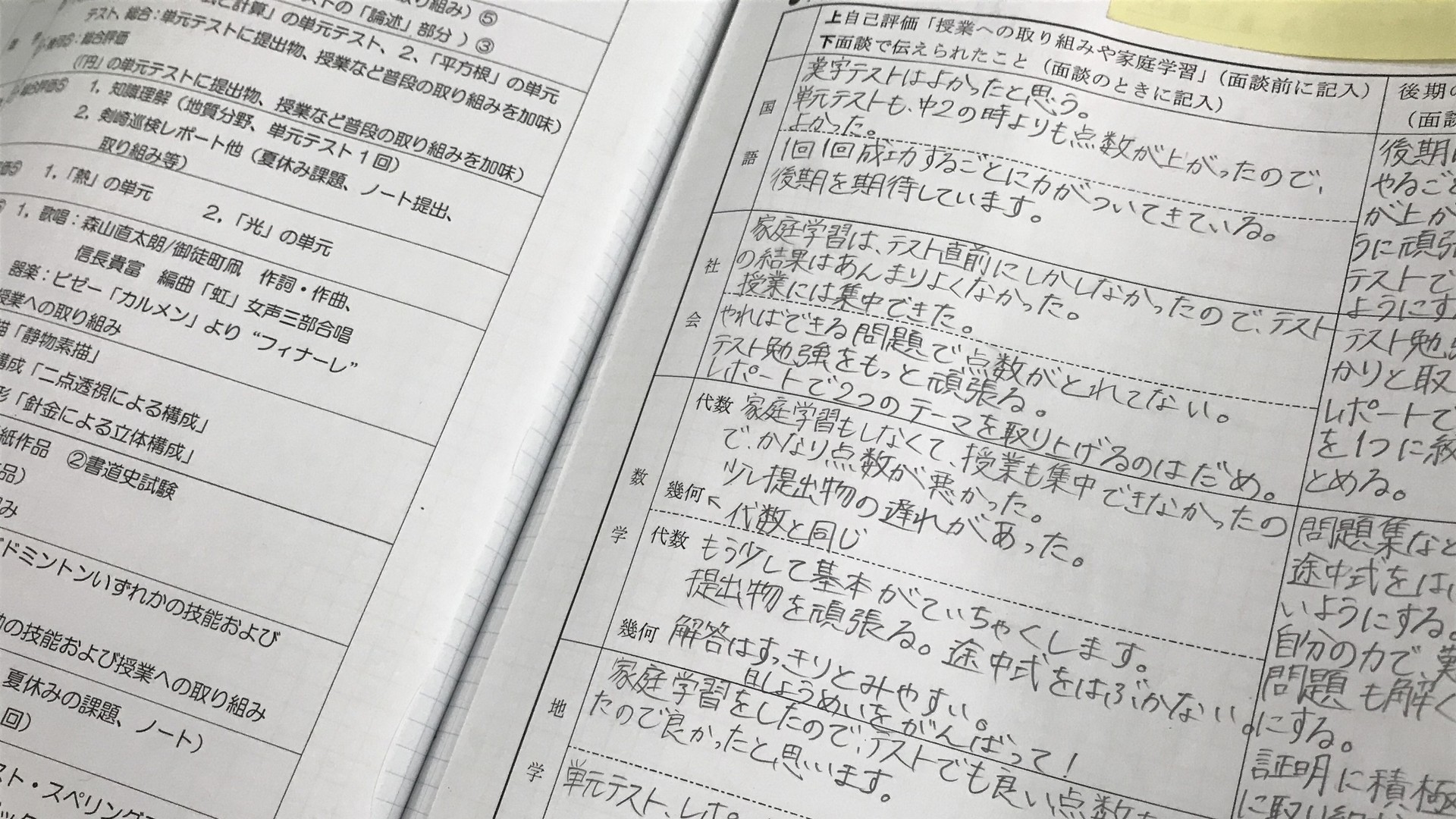

「A」とか「B」という評価だけでなく、それぞれの教科についての評価コメントが伝えられ、それに対して今後の抱負を含めた自分の考えを「成績伝達面談ノート」に書き込むことになっている。中1から高3までの6年間で1冊。毎年毎学期、何を学んでどういう評価を受けて、それに対して自分がどう考えたかの履歴が残る。対話を大切にする学校文化の表れである。

だから桐朋女子には、学期末の成績をもらうときの重々しさがない。面談の前は「どんな成績が返ってくるんだろう?」ではなく「先生に何を聞かれるんだろう?」という気持ちになるとある生徒は言う。

また別の生徒たちは「成績が悪くても、一方的に成績を言い渡されるのではなく、言い訳も聞いてもらえる安心感があるから、次に頑張ろうという気持ちになれる」「成績が数字だけだったら『数字だけ?』と思っちゃいますよね。言葉で伝えてくれるから納得感がある」と証言する。

桐朋女子にはそもそも定期試験がない。1969年に廃止した。各教科の単元ごとのテストがあるのみで、中間試験や期末試験というものを行わない。ただし、複数の教科の単元テストが重なってしまうと生徒の負担が重くなるし、いつも単元テスト対策に追われているのも落ち着かない。そこで1987年から「テストゾーン」という期間を年3回設けることにした。各教科の単元テストを一斉に実施する期間だ。

単元テストだけで成績が決まるわけでもない。「たとえば社会の成績のなかに、授業態度や授業の理解度への評価だけでなくレポートに対する評価もあります。テストの点は悪くてもレポートが高い評価を受けることがありますし、授業態度は良かったと評価してもらえることもあります。先生が必ずいいところを見つけてくれるんです」とは高3のある生徒。

またAO入試で進学を決めた高3生は、「社会や理科ではめっちゃレポートを書かされます」と教えてくれた。レポートをたくさん書くことが学校の文化にもなっており、それを望んで入学してくる生徒たちもいるという。その成果か、桐朋女子ではいわゆるAO入試での進学者が多い。生徒たちはレポートや小論文を書くことになれているし、桐朋女子の教員はAO入試の指導ノウハウがあるので、AO入試対策の塾に通う必要がない。

中学入試でも対話を重視する。筆記試験とは別に口頭試問も行うのが1967年からの伝統だ。30人くらいずつの受験生に対し、約40分間のミニ授業を行う。その授業で取り扱った内容について、個別に口頭試問するのだ。ある生徒は「答えだけではなくてどう考えたかを見てくれる」と説明する。

いまでこそ、定期試験をやらない公立中学校が話題になったり、国際バカロレアなどで採用されているルーブリック評価という多面的評価方法が注目されたり、大学入試改革で脱ペーパーテストが訴えられたりしているが、桐朋女子ではそれらを先取りするような教育を、1970年代から実践しているのだ。

結果だけではなく、プロセスを重視する教育である。それを標榜する学校は多いが、形だけのことも多い。桐朋女子にはそれが文化として教育活動のあらゆるところに深く根付いている。

船は一代、教育は末代

東京都国立市にある男子校の桐朋中学校・高等学校とは同じ法人下にある。それぞれに共学の小学校があり、「仙川の桐朋」「国立の桐朋」などと呼ばれる。両方の小学校から、男子は桐朋中学校へ、女子は桐朋女子中学校に進学できる。桐朋女子がある仙川のキャンパスには、幼稚園も、音楽教育で有名な大学や短大もある。

創立者は山下汽船会社のオーナー山下亀三郎。第一次世界大戦および日中戦争で莫大な富を築いたいわば「船成金」だ。1941年の創立当時、国立の男子校は第一山水中学校と呼ばれ、仙川の女子校は山水高等女学校と呼ばれていた。さらに大阪にも、第二山水中学校という男子校があった。それが現在の同志社香里中学校・高等学校である。

これらは、もとをただせばエリート軍人の子どもたちのためにつくられた学校だった。しかし軍事体制の国への支援として、軍艦をつくるのでなく、学校をつくったところに亀三郎の先見の明がある。「船は一代、教育は末代」なのである。

学校教育の指揮を執ったのはエリート軍人の清水喜重だった。軍人が指揮を執る学校ではいかにも軍国教育が行われていそうなものだが、そうではなかった。喜重は軍人でありながら卓越した教養人であり、太平洋戦争中にありながら英語教育も積極的に行っていた。あくまでも私の推測だが、軍の内部を知っているからこそ「敗戦」を予期しており、その後の社会を生きなければならない子どもたちの未来を案じていたのではないだろうか。面従腹背である。

戦後、GHQから厳しい指導を受け、学校は存続の危機に立つ。山水中学校、女子高等学校は、東京文理科大学および東京高等師範学校(現在の筑波大学)の監督下に置かれる協力学校という立場で存続する道を選ぶ。つまり現在の筑波大学附属中学校・高等学校や筑波大学附属駒場中学校・高等学校の系列校的な関係にあったのだ。それによって優秀な教員を確保できた。東京文理科大学の学長であり、哲学者の務台理作が校長に就いた。教育基本法の原案をまとめた人物である。「桐」は、高等師範学校のシンボルだった。

こうしてできた「桐朋」は、「全人教育」と「民主主義教育に基づく社会形成」を掲げる。そして桐朋女子の礎を築いたのが第6代校長の生江義男である。約26年にわたって校長を務めた。1969年には学校のモットーとして「こころの健康」「からだの健康」を掲げた。「詰め込み教育」「新幹線教育」などと揶揄されていた時代に、「公立にはできないことをやろう」と教員たちに呼びかけて、前述のような型破りな教育を行っていたわけである。

卒業生には、タレントの城戸真亜子や写真家の蜷川実花などがいる。

テストは判決ではない

「生江先生はよく、『テストは判決ではない。レントゲンである』とおっしゃっていたそうです」と保健体育科の吉川陽大さん。そして、「他校でも教えた経験があることを踏まえていうならば、この学校はめんどうくさいことをいっぱいやっているんですよ」と笑う。

成績伝達の面談では、各教科担当からのコメントを、担任が口頭で伝える。しかしその際も、「渡されたコメントの文章をそのまま丸読みするのは禁止で、必ず自分の言葉にして伝えるルールになっています」と言う。単なる伝達ではなくて、対話を大切にするのだ。しかも生徒との面談のあと、生徒からその内容を保護者に伝えてもらったうえで、保護者とも個別に面談する。これぞ本当の面倒見の良さだと私は思う。

口頭試問のしくみについても教えてくれた。「ミニ授業ではみなさんの生活の身近にあるのだけれどあまり深く考えたことのないようなものをテーマに選びます。今年は『水』でした。授業のなかで、5つの問いが与えられます。口頭試問ではそれを問います。後半に行くに従って、正解のない問いになっていきます。答えが間違っていてもかまいません。緊張して間違えてしまうこともあるでしょうから。その場合は理解を試す質問をします。ただしそこに時間を取られてしまうと後半の質問までたどり着きません。スムーズに進み、時間が余った受験生には、追加の質問があります」。

学校の中で「対話」というキーワードを多用するわけではない。対話の姿勢が教員にも生徒にも自然に身に付いており、それによって「結果だけではなくてプロセスを見る」「いいところを見つける」ことが文化になっているのだ。学校の文化は一朝一夕にはできあがらない。数十年という時を経てやっと醸し出されるものである。対話の文化によって、学校のなかが安心感で満たされる。それが桐朋女子のいちばんの財産ではないかと私は思う。

【関連記事】

すべて日本語で行う授業なのに英語力が上がる!? 桐朋女子中・高等学校(2)

https://news.yahoo.co.jp/byline/otatoshimasa/20200528-00180766/

→学校ホームページ http://www.toho.ac.jp/chuko/

※この記事を首都圏模試センターのサイトで読む→https://www.syutoken-mosi.co.jp/blog/entry/entry002176.php