「水との戦い」はビジネスとして動き始めた 〜オランダに学ぶ気候変動適応3〜

温暖化ガス削減が遅れるほど儲かる

日本は気候変動による豪雨災害に苦しみ、治水方法の転換を迫られている。

COP25(国連気候変動枠組み条約第25回締約国会議)では、気候変動の「緩和策」である温暖化ガスの排出量削減の話し合いが不調に終わり、グテレス国連事務総長は12月15日、成果に「がっかりしている」と表明した。

国連のグテレス事務総長は12月2日のCOP開幕時に、石炭火力発電への依存をやめるよう訴えていたが、梶山弘志経済産業相が石炭火力を継続する考えを表明したことについて、「気候変動の危機に立ち向かおうとする人々の努力に水を差す」と批判した。

そうしたなかで、気候変動の「適応策」の先進地・オランダの取り組みを紹介する。

1回目は、「水に抗するのではなくゆだねる」というテーマで「水に浮かぶ都市」をつくるという驚くべき戦略と課題について、2回目は、「水のための空間をつくる」という考え方を紹介した。

最終回は、水との戦いの歴史をしたたかにビジネス化するオランダ企業の話をする。気候変動によって洪水リスクが高まるなか、世界中の沿岸の都市から注目され、巨大なビジネスに成長する可能性がある。

風車と風車守がつくった国

まずはビジネス誕生の背景について。

オランダは、13世紀頃から浅い海を干しあげ、「ポルダー」と呼ばれる干拓地を作ってきた。

この事業で活躍したのが風車である。

風車は古くからペルシア地域で水の汲み上げに使われていたが、11世紀頃、十字軍によってヨーロッパに伝えられ、風の強いオランダで実力を発揮した。当初は小麦をひいたり、油を絞ったりすることに使われていたが、14世紀頃から、干拓の際の排水動力に使われるようになる。

浅瀬を堤防でせき止め、陸との間の水を排出し、乾す。干拓地のなかに、雨水が入ってきたり地下水が上がってきたりしたら、堤防外の水路に排水する。

この仕事には、あらゆる干拓地住民の協力が不可欠だった。そのためオランダには階層を超えた話し合いを重んじる気風が生まれた。このレポートの第2回で紹介した「住民参加の河川空間づくり=ルーム・オブ・ザ・リバー」と、この気風は無縁ではない。労使協調などの特徴をもつオランダ独特の政治・経済システムは現在でも「ポルダーシステム」と呼ばれる。

その後、風のエネルギーを動力に変えるメカニズムは船舶技術に応用され、海洋王国の礎となった。

やがて電動式のポンプが普及すると、風車は姿を消し、現在は世界遺産のキンデルダイク風車群などに残っている。

だが眠っているわけではない。

キンデルダイクにある19機の風車のうち14機が稼動している。風車のなかには風車守が住む。風車守のメンテナンスにより、いざという時のバックアップ役が果たせるようになっている。

写真のフック氏は1746年から10世代に渡り、この仕事を担ってきた。

「風車守は昔から公務員。一定の水準の給与はもらうが、風向きや雨のふり方によって24時間体制で風車をコントロールする必要があるから、時間当たりにすると賃金は安い。それでも尊敬される仕事だ。私の2人の息子は別の仕事をしているが、孫には風車守になってほしい」(フックさん)

風車は、水を克服してきたオランダの歴史、風車守は「水はコントロールできる」という精神の象徴といえるだろう。

気候変動によってビジネスチャンス到来

オランダの水と戦ってきた歴史と技術は、現在、ビジネスとして注目されるようになった。気候変動による洪水リスクを抱える世界各地の沿岸都市が、オランダの技術に熱い視線を送っている。

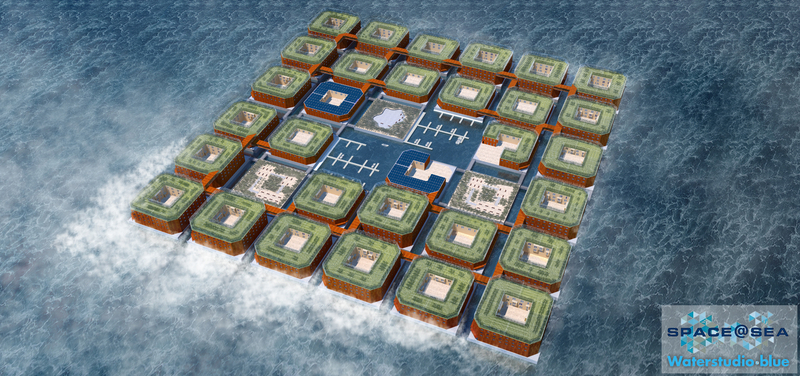

レポートの第1回で紹介した、フローティングストラクチャーは今後の都市づくりを大きく変えるだろう。建築家のコーエン・オルトゥイス氏は、フローティング・ハウス、フローティング・シティーをデザインするに止まらない。自らが創立・出資する不動産開発会社・ダッチドックランズ社とともに、モルディブや米国などで人工島などの水上構築物を計画してきた。

それらは水やエネルギーを水上都市内で自給するしくみを搭載しており、インフラのあり方も一変させる。

ロッテルダムでは水上農園や水上牧場が開業する。開発・運営にあたるベラドン社は、都市での地産地消をめざす。食料を遠隔地から得ることがなくなり、都市の物流を一変させるかもしれない。

治水計画の策定・マネジメントを行うオランダ発の多国籍企業アルカディス社は、この10年で急成長した。

同社が参画する巨大プロジェクトの1つが、ニューヨークの「ビッグU」だ。

ニューヨーク市は地盤沈下と海面上昇の影響で、現在7万2000の建物が洪水地帯にある。

そこでマンハッタンの沿岸部16キロを、U字形の高台で囲み、洪水や海面上昇から守るプロジェクトがはじまった。U字形の高台の内部はショッピングモールやレクリエーション施設になっていて、とても堤防とは思えない。

レポートの第2回で紹介したロッテルダム市の「まち全体で受け止める治水」を手がけたのもアルカディス社だ。「まち全体で受け止める治水」は「ビッグU」の基本思想と共通する。同社には、洪水のリスクを抱える世界の沿岸都市を第2、第3のロッテルダムにする用意がある。

アルカディス社は、2005年に米国東部を襲ったハリケーンカトリーナの直後、治水事業を担う米軍と、ニューオリンズ市の洪水対策について契約した。プランニングやマネジメントなどを行うが、契約総額は70億ドルにのぼる。

明治期の治水を支えたオランダの技術

オランダが治水技術を輸出したのはいまにはじまったことではない。

明治時代の治水事業にもオランダ人技術者の支援があった。

たとえば、大阪港の改修。開国に伴って外国船が訪れるようになったが、水深が浅く大型船が入港できない。そこで政府は1873年、治水の先進国オランダから技術者を招いた。その一人がヨハニス・デ・レーケ(1842−1913年)だった。

デ・レーケは、淀川末流の安治川や木津川を喫水の深い蒸気船が航行できるように改修したが、それ以外にも、木曽三川や九頭竜川などの改修に力を尽くし、近代日本のインフラの礎を築いた。

日本も数多くの水害を経験し、歴史と技術をもっている。だが、それらは散逸されている印象がある。それらを整理し、気候変動対策としていくことを考えるべき。また、同じ気候帯に属するアジアの国々への支援も考えるべきだ。災害の経験を必ず生かし、次に備えるというオランダの精神に学ぶことは多い。

緩和策を実施しない金儲け、適応策だけに走る金儲け

一方で、気候変動の「適応策」だけに注目するのも危険である。

気候変動の対策には「緩和策」と「適応策」がある。

「緩和策」とは、温室効果ガスの排出量を削減し、大気中の温室効果ガス濃度の上昇を抑制し、安定させること。

「適応策」とは、気候変動の進行を前提として、人間活動や社会システムを調整し、気候変動の影響をできる限り、回避・軽減しようとすること。

日本の石炭火力発電の推進が、国際的に非難されるのは、「緩和策」への怠りと見られるからだ。「緩和策」を世界的に進めるには、化石燃料の消費が拡大している中国やインドなどの協力が不可欠だが、現在、実効性のある対策は期待できない。世界第2位の排出国である米国は、現政権下での「緩和策」の実施に距離を置いている。

いずれも企業の利益、経済の成長を主眼に置いているためだが、「緩和策」を怠れば、温暖化は進展し、気候変動の影響はさらに拡大する。

その状況の受け皿が「適応策」であってはならない。

現実的に「適応策」は必要だが、「緩和策」を行わなくてよいということではない。「緩和策」を怠って利益を上げ、その後は「適応策」で利益を上げるという青写真があるとしたら、それはあまりに危険な賭けだ。

適応策には巨額の費用が必要だ。それを甘受できるのは一部の豊かな都市に限られ、その他の多くの地域では気候変動に適応できず、多大な犠牲者を出すという悲劇を生むだろう。