「ボストン、最後の4割打者に別れを告げる」はその逆でもあった

ジョン・アップダイクのHub Fans Bid Kid Adieuを読んだ。「最後の4割打者」テッド・ウィリアムズの1960年9月28日の現役最後のゲームを題材にしたエッセイだが、惜別への感傷、感動、寂寥感に溢れる名作だ。引退の美学についても考えさせられる。

アップダイク(1932年〜2009年)はアメリカのピュリッツアー賞作家だ。小説、詩、エッセイなど数多くの作品を残しているが、ベースボールライターではない。Hub Fans・・・も取材記者としてではなく、一ファンとして観客席から見守ったウィリアムズのラストゲームの様子を綴ったものだ。ちなみに、Hubとはボストンのニックネームだ。したがって、このエッセイのタイトルは「ボストンのファン、キッド(ウィリアムズの愛称)に別れを告げる」という意味なのだけれど、オリジナルの短い単語で繋いだリズムでも窺い知れるが、彼はその洒落た文体でも人気を集めた。

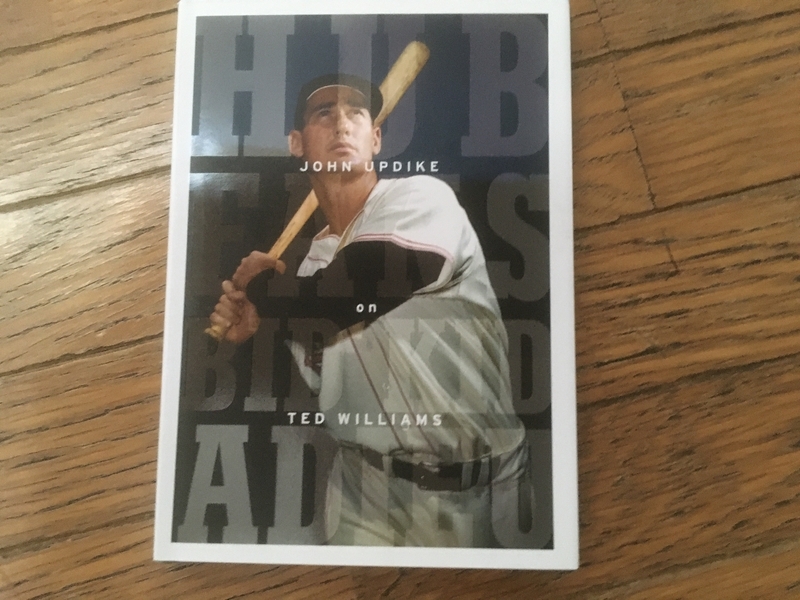

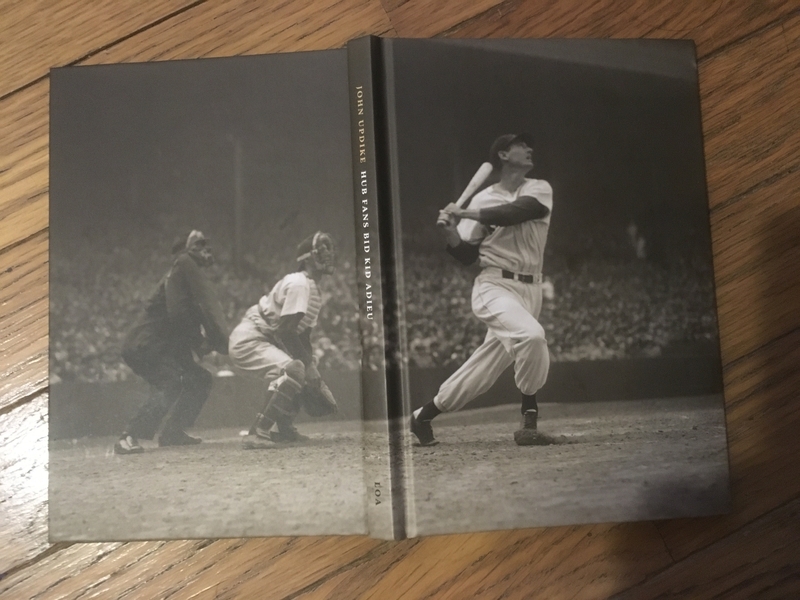

このエッセイが発表されたのは、最後の試合の翌月、「ニューヨーカー」誌においてだった。そして、彼の作品の中でも白眉として長く愛読されている。ぼくが読んだのは、2010年に発表50周年を記念して発売されたハードカバー版だ。5月に通販サイトで注文したら約2週間で到着とのことだったが、実際は1ケ月以上掛かった。新型コロナ禍で国際貨物便も減っていたのだろうか。

ウィリアムズの栄光については語るまでもない。最後の4割打者(1941年)で、三冠王にも2度輝いている(1942年&47年)。高打率で、パワーに溢れ、卓越した選球眼の持ち主でもあった。通算打率は.344。本塁打521本は引退時点では歴代3位だった。全盛期に2度兵役に就いており計5年ロスしている。これがなければ歴代1位(当時)のベーブ・ルースの714本塁打にも肉薄したのではないか、との見方もある。

しかし、この短編の真髄を理解するには、現役時代を過ごしたボストンでのファンやメディアとの愛憎に満ちた関係を理解していなければならない。

彼はボストンにとって“Jason, Achilles, and Nestor”であった、とアップダイクはギリシャ神話の神に擬えて語っている。いわば、最初は英雄であり、その後強さと脆さの象徴となり、最後は老いたる賢者であったということだ。

もう少し具体的に言うと、19歳でメジャーデビューを果たした頃のウィリアムズは、その豊かな資質以上に鼻っ柱の強い“キッド”で、当時はボストンの寵児だったが、その後ぶっきらぼうな性格も災し、辛口で知られるボストンメディアの格好の攻撃の的になってしまった。必ずしも率先してリーダーシップを執るタイプではなかったため、「チームの勝利ではなく個人の成績に固執している」との批判も多かった。その現役時代、基本的にはレッドソックスは低迷期にあったことも不運だった。1946年の、生涯一度きりのワールドシリーズ(対カージナルス)においても打率.200と低迷し、槍玉に挙げられた。彼の定位置レフト近くに陣取るファンの中には、終始ウィリアムズに辛辣なヤジを浴びせ続ける者も少なくなかった。

ボストンメディアの特殊性も理解しておいた方が良い。

国内に4つの時間帯があるアメリアにおいては、新聞は基本的にローカルメディアとして発展していった。ウィリアムズがメジャーデビューした1930年代末にはすでに自動車がメインの交通手段になっていた西海岸では、新聞は宅配が主流だったが、早くから地下鉄などの公共交通機関が発達した東海岸では、駅や街中のスタンド販売が中心だった。これは、毎朝熾烈な販売合戦が繰り広げられることを意味しており、各社ともより目を惹く見出しを必要とした。結果的に、内容もより強烈、辛辣なものとなった。ボストンは特にその傾向が強く、弱い地元球団や不愛想なスーパースターは、格好の標的だった。その環境下、年を重ねるごとにウィリアムズはますます外に対し心を閉ざしていった。このあたりは、同世代のスーパースターでも、ジョー・ディマジオとニューヨーク、スタン・ミュージアルとセントルイスの関係とは根本的に異なっていた。

最後の試合は平日のデイゲームとして開催された。どんより曇って肌寒く、試合中に照明も点灯されたらしい。観客は少なく1万454人。現在のフェンウェイパークは、もっともチケット入手の難しい球場の一つだが(無観客開催の今季は別だ)、当時はそうではなかった。ボストングローブ紙の名物記者ハロルド・ケイスは、1957年にレッドソックスの年間観客動員が118万人7087人だったことに対し、「レッドソックスは18万7087人を動員し、テッド・ウィリアムズが残りの100万人を呼び寄せた」と記した。

8回裏の最終打席、ファンは終始立ち上がって拍手の嵐を送った。41歳のウィリアムズは、右中間のもっとも深いところに通算521本目の本塁打を放った。観客は狂気したが、彼本人は淡々とベースを一周するとベンチに戻った。もちろん、その後もスタンディングオベーションは止まなかったが、最後まで彼はダグアウトから出てそれに応えるということをしなかった。そのことをアップダイクは、“Gods don’t answer letters.”「神様は手紙の返事を書かないものだ」と独特の感性で捉えている。

9回表、ウィリアムズは一旦守備位置についたが、そこでピンキー・ヒギンズ監督は交代を告げた。日本のファンも昨年3月の東京開幕シリーズでのイチローの交代で知ることになった、ファンへの別れの儀式である。ここでも、ウィリアムズはファンに応えることなくベンチに下がった。

ウィリアムズは最後にボストンにささやかな復讐を果たし、溜飲を下げたのだろうか。

実は、この試合はレッドソックスにとってそのシーズン最後のものではなかった。その後、ニューヨークで1960年を締めくくるヤンキースとの3連戦が残っていたのだ。しかし、ボズトンでの最終戦の後、ウィリアムズはニューヨークへは帯同しないことを明らかにした。饒舌ではない彼が、ボストンのファンに告げた彼なりの感謝と惜別のメッセージだったとぼくは解釈している。最後のシーズンは出場こそ113試合でしかなかったが、打率.316、29本塁打、OPSは1.096でこれは生涯の1.116に遜色がない。

このエッセイのタイトルは、Hub Fans Bid Kid Adieuだが、実はKid Bid Fans Adieuでもあったのだ。

読む終わった直後、フェイスブックのお友達が邦訳も出版されていることを教えてくれた。ちょっぴりショックだったが、「ボストンファン、キッドにさよなら」よりも、Hub Fans Bid Kid Adieuのほうがしっくりくる、と今は思っている。