新型コロナによって訪れたハンコ文化の黄昏──インターネットはなくならない社会のなかで

ハンコ押しロボットの本末転倒

新型コロナウイルスは、これまで看過してきた社会の不合理を顕在化する側面がある。在宅勤務を余儀なくされた日本において、そのもっとも身近な事象はおそらく“ハンコ”だろう。

実際、ハンコを押すために出社する状況がすでに複数報道され、問題視されている。

- 日本経済新聞「ハンコ押すため出社…契約書類、在宅勤務の壁」2020年4月2日

- NHKニュース「在宅勤務なのにハンコを押すために出社…」2020年4月11日

- 朝日新聞デジタル「『ハンコが必要』、やむなく出社? 行政手続き見直しへ/印鑑廃止宣言の会社も」2020年4月24日

もちろんこれまでも多くのひとがハンコの存在価値を疑問視していた。たとえば昨年末には、ハンコ押しロボットが話題となった。電子認証をすればいいにもかかわらず、最新技術のロボットにハンコを押させるその本末転倒は、硬直化した日本社会を象徴しているかのようだった。

ハンコ護持求める業界団体

こうしたなか、政府はテレワークを推進するために「脱・ハンコ」に積極的な姿勢を見せている。すでに昨年デジタル・ガバメント法が成立し、昨日4月27日には、安倍首相が経済財政諮問会議で関係閣僚に「脱・ハンコ」を指示したとされる(日本経済新聞「脱『対面・紙・ハンコ』へ首相指示 コロナ契機にデジタル化」2020年4月27日)。

だが、この「脱・ハンコ」展開におけるひとつの関門は、情報通信技術担当大臣(通称:IT担当大臣)が、竹本直一衆議院議員であることだ。竹本大臣が「日本の印章制度・文化を守る議員連盟」、通称・はんこ議連の会長を務めていることは、昨年の就任時にも話題となった。そのときの記者会見でも、「行政手続きのデジタル化とハンコ文化の両立を目指す」という考えを示した(時事通信「印鑑との両立目指す=竹本IT相」2019年9月12日)。

非常事態になってやっとハンコ社会からの脱却は進みそうだが、今後想定されるのは竹本議員がIT担当大臣である以上、強く抵抗する勢力が声をあげることだ。とくに、ハンコを扱う印章業界からの反発が十分に想定される。実際、複数の業界団体は、昨年デジタル推進に反対する声明を出している(全日本印章業協会、他「『デジタル・ガバメント計画』に関する要望書」2019年2月2日/PDF)。

サインも日本の伝統文化だった

こうしたハンコについての議論では、「ハンコ存続/廃止」という二分法的なフレームで切り取られがちだ。しかし、実は要点はそこではない。それはハンコの歴史を遡れば見えてくる。

ハンコは、新石器時代の古代ギリシア(紀元前7000年頃)でそれに類する文化がすでに存在し、アジアでは紀元前5世紀から3世紀にかけての戦国時代の中国で生まれた。より多く見られるようになるのは、紙が発明された紀元前2世紀以降のことだ。

日本では、歴史の授業でも教わった漢委奴国王印(かんのわのなのこくおういん)、いわゆる金印が有名だろう。真贋論争もあるが、西暦57年に後漢の光武帝から九州の王様に贈られたものだとする説が有力だ。だが、これは実際に押印するものではなく、外交における贈答品である。

日本でハンコが実用されるようになったのは、律令制度がまとまった西暦700年頃からだとされる。書類に押される印として、隋や唐に倣い政治や法と結びついて普及した。しかし、そこから武士や僧侶にまで広がっていくのは、さらに先の戦国時代の15~16世紀になってからだ。

さらに庶民に広まっていくのは江戸時代に入ってのこと。町人は売買契約や借金などでハンコが必須となり、農民にも広がっていったという。庶民は印鑑証明を役人に届け出なければならなかったようで、現在の印鑑登録制度はこの頃の延長線上にある。

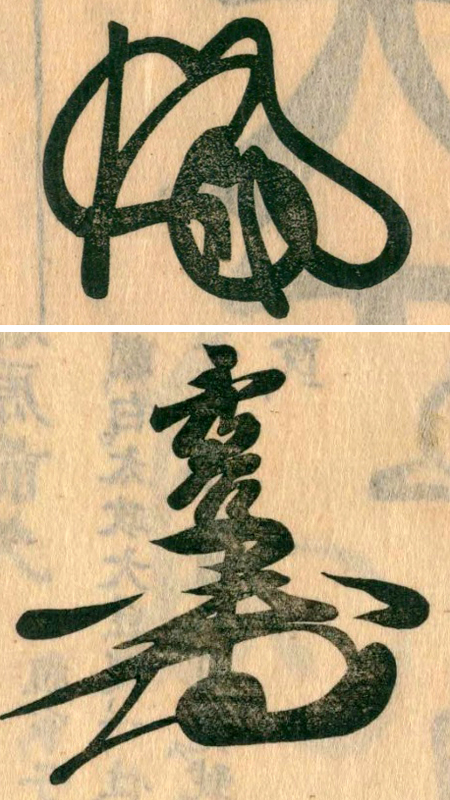

だが、こうした歴史においてハンコは常に必須とされてきた文化ではない。本人認証として自署(サイン)も使われ、花押(かおう)という独特な文化も流行った。これは、噛み砕いて言えば「ハンコのようなサイン」のこと、つまり「書判(かきはん)」だ。現在の有名人がするような、崩し文字のサインである。平安から室町時代の中世においては公文書にも使われ、むしろハンコよりも花押のほうが一般的だったという。

つまり、本人認証における日本の伝統は、かならずしもハンコだけではなかった。サイン(花押)も十分に伝統的だったのである。それもあってか、現在も閣議書では慣例的に花押が使われている。日本政府の中枢は、実はハンコを使っていない。

明治時代のハンコ論争

こうした歴史において、現在のハンコ利用につながる大きな転機となったのが明治時代だ。近代化する過程で、公文書等における認証でハンコを使うかどうかの「ハンコ論争」が起こった。明治初期のことだ。そこでは、1:サインとハンコの併用、2:ハンコのみで可、3:サインのみで可──この3つの可能性が講じられた。

結果的に採用されたのは「2:ハンコのみで可」だった。1900年(明治33年)に施行された「商法中署名すべき場合に関する法律」においてそう決められた。一定の勢力だった“サインのみ派”は、“ハンコのみ派”に負けたのである。

この当時の議論でポイントとなったのは、おもに以下の6点だった。

- 伝統性

- 慣習性

- 読み書きの問題

- 利便性

- 盗難リスク

- 偽造リスク

“ハンコのみ派”はこれらを根拠にその使用を主張した。実は、このポイントを現代に適用させると、過去との差異によって多くのことが明らかとなる。1と2についてはあまり変化はないが(サインも伝統文化だが)、3~6については現在と大きく異なる当時の事情が見えてくるからだ。

たとえば3は、識字率がいまほど高くなかった時代背景がある。読み書きができない庶民にとって、ハンコは認証を簡便にできるツールだった。

4の利便性とは、紙で多くの処理を必要とされていた当時の状況がある。たとえば株券などがそうだ。名前の部分が印刷してあれば、あとはハンコを押すだけの処理は簡単だ。法的にハンコのみとなったのも、銀行や財務省の大きな反対があったからだという。

5の盗難リスクは、ハンコの弱点とも言えるものだが、このとき“ハンコのみ派”は「実印は大切に保管されているので、盗難の心配がない」(新関欽哉『ハンコの文化史』1987→2015年)とそのリスクを排した主張をしたという。6の偽造リスクについても、ハンコは鑑定はできてもサインは鑑定が難しいと、いう認識があった。

5と6についてはエクストリーム擁護のようでもあるが、当時は3と4で十分に説得力はあった。読み書きのできないひとが少なからず存在し、紙で処理することを前提とすれば、ハンコは利便性が高い道具だったのである。よって、当時使われていたことに十分な根拠はある。

80年代で止まった事務処理

しかし、こうした明治時代の根拠は現代では通用しない。現在、ほとんどのひとは読み書きができ、インターネットの普及によって紙で認証する必要もなくなっているからだ。

一方で、むかしはありえなかった偽造リスクなどは高まった。3Dプリンタを使えばレプリカを造ることもできる。また、認印などは文房具店や100円ショップで安価に入手できる。大量生産されるこれらのハンコは、もはや本人認証の意味を成すことはなく、なかば形式的にしか必要とされていない。

現在のハンコ問題は公的手続きにおいてはもちろんだが、民間での利用における煩雑さも強く問われている。会社同士の契約書もそうだが、組織内での請求書・領収書など日常的なハンコ利用で不満の声が多い。

この問題の根本にあるのは、実はハンコではなく紙で事務処理をする文化にこそある。電子認証が簡便となった現在においても、紙を使ったコミュニケーションをさまざまな場面で続けている。事務処理のプロセスが、ワープロやコピー機、FAXが浸透した70~80年代の段階で止まっているところも多い。インターネットが浸透した90年代後半以降、20年以上も業務改善をしてこなかった事務作業の問題がここにきて一気に顕在化しているのだ。

専門家が完全否定したハンコ社会

ハンコについて考えるとき、多くのひとがかならず行き着くのは、新関欽哉の『ハンコの文化史』だ。1987年に上梓されたこの本は、ハンコの歴史を知る上で最適の一冊だ。著者はもともと歴史の専門家ではなく、長らくソ連や香港に赴任していた外務省の外交官だった。生粋のハンコマニアだったのだ。

そんな新関氏は2003年に亡くなったが、同書の後半で意外にも以下のような言葉を残している。1987年、IT社会が到来する10年も前のことだ。

すでに述べたように、わが国においても、中世は花押、すなわち自署の時代であったし、書判のほうが印刷よりも重くみられていたのであって、一貫してハンコが主流を占めていたわけではない。(略)

しかも、いまや国際化の時代を迎えた日本が、ヨーロッパ諸国では過去の遺物と化してしまったハンコにいつまでもすがりついているのは時代錯誤的な現象であり、外国人の目からみれば、これまた日本市場の閉鎖性の現われであり、信用経済の国際化を妨げる前近代的風習の一つということになる。

(略)

これからはハンコを社会的に実際使用することなく、サインに代えることとして、せいぜい趣味生活における個人的使用にとどめるべきではなかろうか。

出典:新関欽哉『ハンコの文化史』p.147-148/1987→2015年/吉川弘文館

ハンコの専門家がハンコ社会を完全否定している。それは、香港でハンコの魅力に出合った国際人ならではの境地なのであろう。

ハンコは表面的な事象でしかない

日本の旧植民地だった韓国では、印鑑が広く使われてきた歴史がある。しかし2009年から段階的に印鑑登録制を廃止する方向に動いている(現在は併用)。サインを登録する認証制度もつくられ、民間における契約ではデジタル署名サービスが普及している。

日本でも今後は韓国と同じ道を歩むことになるだろうが、このような緊急時にならなければ変えられないのは、おそらく個々人が思考して判断する社会文化がいまだに醸成なされていないことに基因する。つまり、効率や根拠、論理などよりも「場の空気」が優先され、多くのひとが思考停止をしている。

ウイルスは、こうした日本的な「場の空気」に忖度しなかった。結果、やっと変化が訪れよういとしている。しかし、こうした天災的とも言える事象による「場の空気」の強制的な解除は、当事者に「しかたない」ことと認知されるだけで、今後においての課題解決にはつながらない。自らが積極的な判断をしていないことには変わらないからだ。加えて、判断するまでに多くの時間を費やしてしまう。

インターネットはなくならない──誰でも理解できるこの前提をおざなりにしてきたことが、現在の大きな混乱を導いている。それは事務職だけではなく、教育界や自治体、芸能界、音楽業界などをはじめとする、ICTを軽視してきた日本社会だからこそ生じている難題だ。

ハンコはそんな日本における表面的な事象でしかない。日本社会が変われるかどうかの試金石が、これから2年続くと見られる。もはやIT後進国となった日本において必要とされるのは、個々人の覚悟だ。

■参考文献

・新関欽哉『ハンコの文化史──古代ギリシャから現代日本まで』1987→2015年/吉川弘文館

・門田誠一『はんこと日本人』1997→2018年/吉川弘文館