「命の大切さ」は、これからの仕事でも訴え続けたい…宝田明インタビュー ミュージカル俳優でも現役!

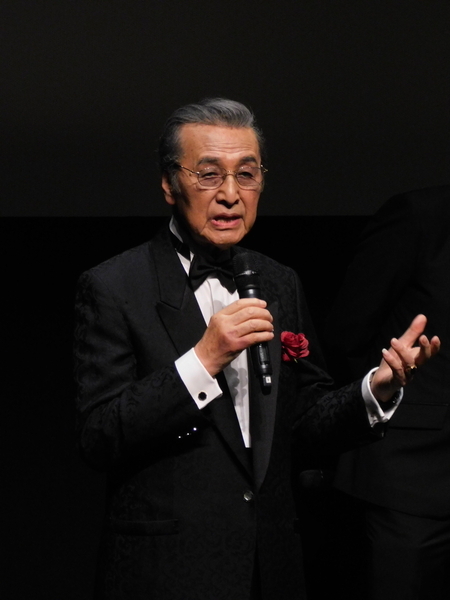

12月5日に開幕した第4回マカオ国際映画祭。その初日に上映された『ダンスウィズミー』で、矢口史靖監督とともにステージに上がったのが、宝田明だ。85歳のスターは、いきなり中国語で挨拶を始めた。2歳で満州へ移り住み、12歳で日本に戻ってきた彼の流暢なスピーチに、マカオの観客から感嘆とも喜びともとれるどよめきが上がる。

「私が話したのは北京語で、こちら(マカオ)は広東語がメインですので、かなり違うはずですが、それでも理解してくれたようです。一服の清涼剤になればと思い、挨拶させていただきました」

上映の翌朝のインタビューで、宝田はうれしそうな笑みを浮かべていた。

今年のマカオ国際映画祭では、1953年の小津安二郎監督作『東京物語』も上映される。1953年といえば、今から66年前。宝田が東宝ニューフェイスとして俳優デビューした年である。改めて、その長い道のりに感動するしかない。

「昨日、映画祭のレッドカーペットを歩いたところ、出品作品に小津さんの『写真』を発見してびっくりしました。小津さんといえば、当時、五社協定(※1)というのがありまして、それでも東宝の藤本真澄プロデューサーがどうしても小津さんに撮ってもらいたいと、『小早川家の秋』(1961年)が作られ、私も呼ばれたのです。東京の砧の撮影所で撮ったら東宝の面々からクレームが出ると心配され、宝塚の撮影所が使われました。撮影自体はもちろん、小津監督と宿屋で酒を酌み交わす体験までさせてもらい、私にとってはひじょうに貴重な思い出となりました。小津さんの言葉は、すべて至宝の名言。(頭を指して)ここに仕舞い込んでおります」

半世紀以上も前のことを、つい数ヶ月前の出来事のように、宝田は生き生きと語る。その長い俳優生活を経て、2019年に『ダンスウィズミー』という、信じられないほど軽快なミュージカル映画に出演したわけである。

「80歳を過ぎた役者に、こんな役が回ってくるなんて、いったい誰が予想できたのでしょう! 役者の仕事というのは、目の前に実体があるわけでなく、空気の中から発生するようなもの。来年、どんな役が舞い込むかなんて、まったくわからないのです。『ダンスウィズミー』の(矢口史靖)監督は、私が吹替を担当した『アラジン』のジャファーを観て、声をかけてくれたようです。いつどこで、どんな方が、役者のアクティビティを観察しているのか。怖いくらいですね(笑)」

『ダンスウィズミー』を観た人なら、84歳(撮影当時)の宝田明による軽やかさ満点のステップに驚いたにちがいない。長年のミュージカル経験の賜物だろうが、「私は振付してもらわず、すべて『お任せ』でした。監督も『自由にやってください』ってね(笑)。曲のリズムに乗ってステップを踏んだだけですよ。役柄は催眠術師で、ダンサーではないですから、考えずに踊りました」と、サラリと答える。しかしミュージカルの話になると、宝田明の話は止まらない。

「1953年に東宝に入って、3本目の映画『ゴジラ』で主役をやってもらうと言われたときは驚きました。軍国少年として育った私には、映画の主役なんて夢のまた夢のような話ですから。そのビッグチャンスから映画の仕事を10年ほど続けさせてもらった頃、『今度はミュージカルの時代だ!』と、今は亡き江利チエミと新宿コマ劇場で『アニーよ銃をとれ』で、初めてミュージカルの舞台に立ったのです。映画とは違って、生の観客の反応が返ってくる。毎日、劇場へ通いながら、その生き生きとしたムードにすっかり魅了されてしまいましたね。映画ですと、撮影が終わって数ヶ月で完成作を観ることができるわけですが、舞台はその瞬間を100%、いや120%の力を出し切るわけで、やり直しは効きません。『アニー』では、千秋楽が終わっても、翌日、公演の時間になると自宅から劇場へ向かってしまったほどで……(笑)。

そして私の悪運が強いのか、あるいは東宝も魔が差したのでしょうか(笑)、続いてコール・ポーターの『キス・ミー・ケイト』をやることになりまして、江利チエミ、草笛光子と共演しました。それからまた、ポンポンポンと続き、今度は『風と共に去りぬ』(※2)ですよ。マーガレット・ミッチェルが命を捧げた小説でレッド・バトラーを演じるなんて、これもまた夢のまた夢。8ヶ月くらい帝国劇場でやりましたか。

ミュージカルや舞台で演じた役はアメリカ人だったりしまして、つまり父親、母親からもらったものとは違う人生を経験することができる。それこそが、役者という仕事のいちばんうれしい部分ではないでしょうか。多少、高額の報酬はもらったかもしれません。しかしそれ以上に、さまざまな人生を生きることができた。そういう職業に就いた喜びを改めて感じて生きていくうちに、『ダンスウィズミー』のような作品にも巡り会うわけです」

ひとつの質問から、いつの間にか役者としての生き方へと発展していく。その話術の巧みさ! このマカオ国際映画祭では、世界各国のジャーナリストからインタビューを受ける宝田明。『ゴジラ』第1作の主演俳優は、世界中にファンがいることを実感する。「幸せなことに、外国の俳優さん、外国の作品に触れる経験も多かったので、『国際人』としての目が開いたのでしょう」と、各国のジャーナリストとの会話も心から楽しんでいるようだ。

その「国際人」の感覚は、やはり子供時代に育まれたことを宝田は自覚している。

「私は幼少期にハルビンで育ち、そこには白系ロシア人がいて、漢民族、韓国人も、日本人もいました。『五族協和』(※3)と呼ばれ、複数の民族が手を携えていたのが、軍部の台頭で壊れていった。その事実は、いま振り返ると悲しいことです。ですから、アジアの民族が戦争を起こすことは、あってはならないと考えます。日本だけで育っていたら、『単一民族』という考えに支配された可能性もありますが、多くの民族が身近にいた私は、否が応でもコスモポリタン(国際人)にならざるをえなかったのです」

戦下の記憶を忘れないコスモポリタンが、85歳になっても訴え続けることは、ひとつである。

「いま命の大切さを実感しています。亡くなってしまいましたが、20歳も年上の日野原重明さんとの企画で、ミュージカル『葉っぱのフレディ〜いのちの旅〜』を上演し続けたのも、その思いを表現したかったらに他ありません。国や民族を超え、『地球に生きる人間』として争いをなくすこと。命の大切さを伝えること。これからの仕事でも、やり続けていきますよ」

一見、シリアスなテーマではない『ダンスウィズミー』のような作品でも、こうして国際映画祭で上映され、そこに出席することで世界の人々に自分の思いを少しだけでも訴えられる可能性がある。役者としての仕事の本質を、そんな宝田明の姿から見せてもらった気がする。

※1)五社協定(ごしゃきょうてい)は、日本の大手映画会社5社(松竹、東宝、大映、新東宝、東映)が自社の監督や俳優を「専属」とした、1953年の協定。

※2)このとき宝田が出演した「風と共に去りぬ」はミュージカルではない。のちに東宝が「スカーレット」としてミュージカル化。宝田もキャスティングされたが直前の怪我によって降板した。

※3)五族協和とは満州国の民族政策の標語で「日・韓・満・蒙・漢」の五民族が協調する国を目指した。