インドでは存在すら認められない。暴力と差別を受け続けてきた身分の女性記者たちの闘いに向き合って

最新のドキュメンタリー作品と世界のドキュメンタリストが集う、アジア最大級のドキュメンタリー映画の祭典<山形国際ドキュメンタリー映画祭>(※以後、YIDFF)。山形県山形市で2年に1度の隔年開催される同映画祭だが、昨年の第17回は新型コロナウイルスの感染拡大で初のオンラインでの開催を余儀なくされた。

それから約1年、「スクリーンで作品を」といった声が多く寄せられたことを受け、来年10月の<山形国際ドキュメンタリー映画祭2023>のプレイベントとして「YIDFF 2021 ON SCREEN!」の開催が決定!

先月となる10月7日(金)~10日(祝・月)までフォーラム山形を会場に、「理大囲城」や「カマグロガ」などの受賞作をはじめ、昨年の<YIDFF2021>でオンライン上映された作品がスクリーンでリバイバル上映された。

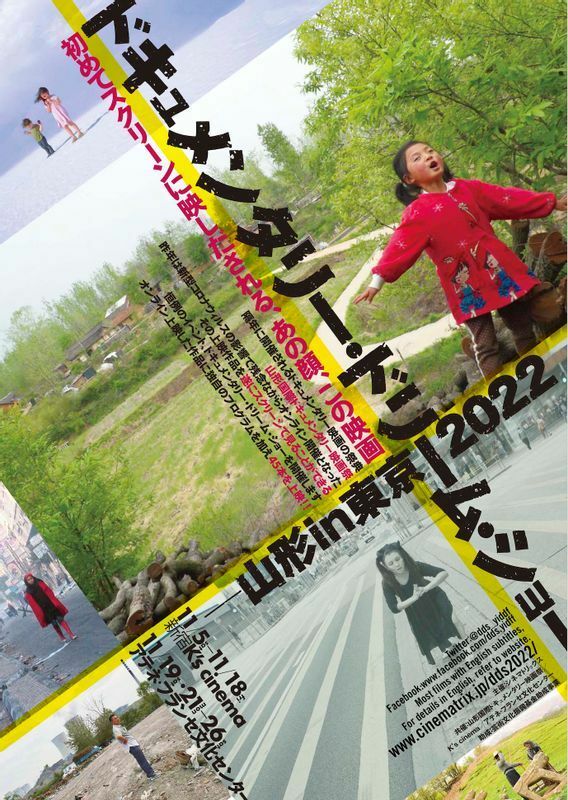

それに続く形で今月から毎回恒例の<ドキュメンタリー・ドリーム・ショー――山形in東京2022>がスタート。

こちらでも独自のプログラムを加えたラインナップで<YIDFF>の作品を一挙上映する。

そこで、この機会に昨年の<YIDFF2021>の開催時にリモート取材に応じてくれた世界の監督たちの話をまとめてインタビュー集として届ける。

今回は、<YIDFF2021>で市民賞を獲得した「燃え上がる記者たち」のリントゥ・トーマスとスシュミト・ゴーシュの両監督。

第94回アカデミー賞長編ドキュメンタリー映画賞にノミネートもされた同作について訊く。(全四回)

社会において存在すら認められていない。

そこから声を上げることがどれだけ大変なことか

前回は、本作が焦点を当てる被差別カーストであるダリトの女性たちが立ち上げた新聞社「カバル・ラハリヤ」の主要人物であるミーラとの出会い、社の今後を左右する重要な会議に偶然にも居合わせてカメラを回すことになったことなどが語られた。

その重大な会議では、彼女たちが紙の新聞からデジタル、ネットへと移行する決断の場となったわけだが、それに立ち合ってこういう印象を持ったという。

ゴーシュ「映画で映されているように、デジタル化へどうして移るのかということをミーラーさんがスタッフ全員に説明していった。

そのときにわたしたち二人が感じたのは、彼女たちの揺るぎない信念とそれを実行しようとするひじょうに強いエネルギーでした。

そして彼女たちは、きちんとビジョンを持って未来を見つめていました。『カバル・ラハリヤ』のさらなる充実した報道のためにも新たなスタートを切ることが必要と考えていました。

この大きな困難に立ち向かっていく、新しいことに挑戦することを恐れない彼女たちに、わたしたちはひじょうに心を動かされ感銘を受けました。

しかも彼女たちはダリトの女性である。

山形国際ドキュメンタリー映画祭の監督メッセージにも寄せましたが、不可触民である『ダリト』はカーストをもつことすら許されないほど『穢れた』存在とされてきた。

ときに上層のカーストの道を遮っただけでリンチを受けるような、世にも残忍な抑圧と暴力を受けてきた。それはいまも続いている。

つまり彼女たちはこれまで常に差別を受けてきて、周囲からは被害者や犠牲者として伝えれてきた。

そういった存在でここまできた彼女たちが、立ち上がってメディアとして当事者として自分たちの声やいろいろな問題を言葉で届けようとしている。

これはみなさんが考えるよりもそうとうにすごいことです。

極端なことを言えば、インドの社会において、彼らはその存在すら認められていない。無き者にされている。

そこから声を上げることがどれだけ大変なことか。

こうしたことで彼女たちをしばらく取材してみたくなりました」

トーマス「そこに加えて、彼女たちのバイタリティにも心を奪われるところがありました。

先ほど言ったように、彼女たちはデジタルという新しいことへ挑戦することにする。

そのとき、もちろんスマホはどうやって使うとか問題は発生するんですけど、新たなことへ挑むことへの躊躇いはないんですよね。

そして映画をみていただければわかるように、対応していく。これも映画を見てもらえればわかりますが、取材力もそうとうなもので、ひとつひとつの問題に深く入っていき、そこにある声をきちんと届けようとしている。

その彼女たちの人間性にも魅力を大いに感じました」

ただ一度報じて終わりじゃなくて、後日まで伝える「カバル・ラハリヤ」

「カバル・ラハリヤ」は設立から10年以上が経ち、現地に根付いたメディアになっている。この続いてきた理由はどう感じただろうか?

トーマス「おそらく一番重要なのは、記者として揺るぎない信念の持ち主であることだと思います。

この地域におけるほとんどのメジャーのメディアというのは、高いカーストの男性に占められている。しかも、はっきり言って腐敗や汚職がはびこっている。

映画の中にもありましたけども、報道してやるからと金を要求するような記者がいる。そういう記者が当たり前のように存在している。

対して、彼女たちは事件があったら、何か住人の困りごとがあったら、現場に足を運んで話をきいて、それをきちんと伝える。当然、お金を要求したりはしない。

しかも、すばらしいのが取材をしたら、その後も必ずフォローアップするんです。

その後もきちんと後追い取材をして伝える。取材をした問題や人々の暮らしの困りごとが改善されているのか、まったく改善がみられないのか、そこまできちんと報道していく。

そこまでやってこそがジャーナリズムで、それこそが自分たちの責務と彼女たちは考えている。

で、ただ一度報じて終わりじゃなくて、後日の詳細まで伝えられると、行政も動かざるえなくなるんですよ。

改善されるまで何度も何度もその悪いところを報道されてしまうので(笑)。

そういうところで信頼を勝ち得ていっているから続いているのだと感じました」

ゴーシュ「あと、彼女たちがダリトのコミュニティーの出身であるということも大きい。

映画をみてもらえればわかりますけど、ほんとうに丁寧にそこで暮らす人々の声を拾い上げている。

それで行政に問題点を的確に指摘して、改善するよう働きかけていく。

それが地元の中で信頼を勝ち得ていった要因だと思います。

わたしたちがともに過ごした4~5年の間にも、彼女たちの扱いは大きく変化したと思います。とくにメディアや行政サイドの人間の態度が変わりました。

明らかに彼女たちに一目置くようになったというか。彼女たちに敬意を払うようになった。

行政の人間や警察、あとほかのメディアの男性たちがこれまでの態度を改めて、きちんと彼女たちの存在を認めるようになった。

先ほど話したようにこの地域におけるメジャーなメディアは、カーストの位の高い男性たちに占められている。

その中で、女性である彼女たちが、しかもダリトである彼女たちが、認められるということは生易しいことではありません。

でも、彼女たちは成し遂げた。

これだけで、彼女たちがどれだけ地元の人たちから信頼されて、彼女たちの活動が認められているか、わかるのではないでしょうか」

(※第三回に続く)

<ドキュメンタリー・ドリーム・ショー ‒‒山形in東京2022>

期間:2022年 11月5日[土]‒11月26日[土]

会場:新宿K's cinema(11月5日[土]‒11月18日[金])

アテネ・フランセ文化センター(11月19日[土]‒11月26日[土])

主催:シネマトリックス

詳しくは公式サイトへ → http://cinematrix.jp/dds2022/