私たちの最期を私たち抜きで決めないで――終末期にある認知症の人の意思決定支援・その1

近年、医療、介護、福祉の現場では、「意思決定支援」という言葉がよく聞かれる。

筆者は社会福祉士の成年後見人(以下、後見人)として、2023年12月、重い認知症がある被後見人の看取りに関わった。その際、多くの専門職と共に、この「意思決定支援」と向き合うこととなった。その過程では、医療に詳しくない筆者と、医療、介護の専門職の認識、立場の違いがあらわになる場面もあった。

それでも、結果として、本人の「推定意思」を尊重した看取りを実現できたと思う。それは、医療職、介護職が、それぞれの立場で「本人にとっての最善」を繰り返し検討してくれたからだ。そして今は、看取りなど重要な局面での選択においては、専門職との認識のギャップを埋めることの大切さを痛感している。一つのモデルケースとして、この被後見人の看取りの過程を振り返ってみたい。

が、その前に、「意思決定支援」について説明しておこう。

「私たちのことを私たち抜きで決めないで」

意思決定支援とは、認知症や知的障がい等により判断能力が不十分であっても、誰もが自分なりの「意思」と自分のことを自分で「決める力」を持っている――その前提に立ち、医療や介護の専門職、後見人、家族、親しい友人など、関わる周囲の人たちが、本人の意思に基づいた選択、決定、実行を支援することである。

基本となっている理念は、障害者権利条約にある「私たちのことを私たち抜きで決めないで」というメッセージだ。

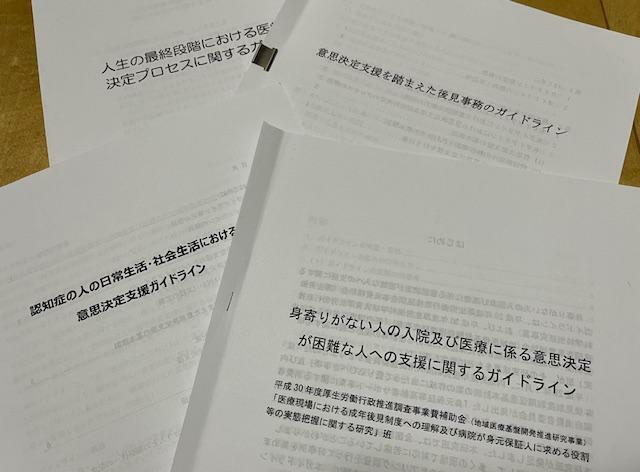

意思決定支援については厚生労働省が、障がい者、認知症、終末期、成年被後見人等、様々な人を対象とした支援のガイドラインを作成している。

最も古いものは、2007年作成の「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン(2018年に「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」に改訂)だ。これは、末期状態にある複数の入院患者に対し、家族からの要望を受けて人工呼吸器をはずして死亡させた医師が殺人容疑で書類送検された富山県での事件(不起訴処分)をきっかけに作成された。

このガイドラインで強調されているのは、医師等からの「適切な情報提供と説明、話し合い」、医師の独断ではなく「医療・ケアチームによる慎重な判断」が必要であることだ。

2018年の改訂後のガイドラインには、本人の意思が確認できない場合の意思決定支援について、下記のように書かれている。

- 家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。

- 家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。

- 家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、本人にとっての最善の方針をとることを基本とする。

- このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておくものとする。

今回、被後見人の看取りに関わり、意思表明をできるうち/確認できるうちに、備えをしておくことの重要性を改めて感じた。それを、支援している人、支援を受けている人双方が認識しておく必要がある。意思表示、意思確認ができなくなってから、「どのように最期を迎えるか」を選び取っていくのはとても難しいからだ。

低血糖,血圧、酸素飽和度低下で救急搬送

さて、被後見人の女性・Aさんの看取りである。

2015年から特別養護老人ホーム菅の里(神奈川県川崎市)で暮らしていたAさんは、重度の認知症、1型糖尿病※、パーキンソン病※があり、数年前からは意思疎通ができなくなっていた。

Aさんと疎遠だった地方在住の親族は、筆者が2014年に後見人に就任した際、「延命は不要」との意思を明確に示していた。一方、Aさんとは就任時から意思疎通に困難があったこともあり、筆者は後見人として、本人の終末期の過ごし方についての意思確認ができていなかった。ACP(人生会議)※が日本で知られていなかった時代に受任したとはいえ、これは後見人として大きな失策だった。

本人の意思確認ができていなかった上に、治療について代理での意思決定をするキーパーソンも不在だったことで、Aさんの看取りまでの道筋は紆余曲折することになる。

Aさんは加齢と病状の進行により、2023年夏前頃から、食事介助の際に口を開けないことが増えていた。軟らかい食事を食べきるのに、毎食30分以上かかる。施設ケアスタッフの負担は大きかった。

また、糖尿病の進行により血糖値も不安定になっていた。1型糖尿病には欠かせないインスリン注射を打つことで、低血糖のリスクが高まるという難しい状態。2023年11月、「菅の里」の小島千晴生活相談員から、「低血糖が頻回に起こるようだと、ここでケアするのは難しくなる可能性がある」という話があった。筆者は、看取りの時期が近づきつつあることを感じていた。

そんな話があった直後の11月14日、Aさんは低血糖に加えて血圧、酸素飽和度も低下。救急搬送され、急性期病院※である川崎市立多摩病院に入院した。救急外来での診断は、尿路感染症※と誤嚥性肺炎※。1週間程度の入院、あるいは敗血症※があれば2週間程度、もしかすると命に関わることになるかもしれないとのことだった。

※1型糖尿病…すい臓のインスリンを出す細胞が壊される病気。自身でのインスリン分泌ができず、インスリン投与が必須になる

※パーキンソン病…脳のドパミン神経細胞が減少して起こる原因不明の難病。体が動きにくくなり、ふるえなどが起こる

※ACP…アドバンス・ケア・プランニング。人生会議ともいう。これから受ける医療やケアについて、自分の考え、思いを、家族や医療・介護関係者と繰り返し話し合い、人生の最終段階での意思決定に生かしていく取り組み

※急性期病院…病気になり、急激に健康が損なわれていく患者に対して、病気の進行を止めて回復の目途をつけるための医療を24時間体制で提供する病院

※尿路感染症…尿路から大腸菌などの細菌が入り、炎症をおこしたもの。女性に多い

※誤嚥性肺炎…口の中の細菌や食べかすなどが誤って気管に入り(誤嚥)、起きた肺炎。飲み込む力が低下した高齢者がよくかかる

※敗血症…感染症によって、命に関わるような臓器障害が起きている状態

経管栄養は生命維持か延命処置か

入院翌々日の11月16日、B病院の代謝・内分泌内科の担当医である楠田修平医師(以下、楠田医師)から、「誤嚥性肺炎の治療後、経鼻経管栄養(鼻からの管で胃に栄養剤を入れる処置)の開始を検討したい」という連絡があった。施設では口から食べていたAさんだが、病院での嚥下(飲み込む力)評価では、口から食べることは難しいと判定されたからだ。

筆者としては、経管栄養=延命処置という認識だった。

そして、親族からは「延命拒否」と言われていた。

後見人には、被後見人が受ける医療行為に対する同意権も拒否権も認められていない。しかし筆者は、長年、Aさんを後見してきた者として、8年間暮らしてきた「菅の里」に戻りたいだろうと、Aさんの意思を推定。権利がないことを承知した上で、親族の意向も踏まえ、延命処置となる経管栄養はしないでほしいと楠田医師に伝えた。

そう伝えたのは、経管栄養の開始→中止できないまま退院→経管栄養のために「菅の里」に戻れない→療養型病院に転院して看取り、という道筋に進んでいくことを恐れたからだ。

延命を拒否すると伝えた筆者に対し、楠田医師は「経管栄養を延命処置とは考えていない。これまで食事を摂っていたAさんの体に、何の栄養も入れなくては命を失わせることにもなりうる。生命維持には最低限必要な処置なのに、十分な客観的根拠もなく行わないのは倫理的に問題がある」と答えた。

経管栄養を拒否してこのまま死なせるつもりか――そう言われたように感じ、筆者は反論した。ちょうど同時期、同じように食べられなくなった実父を、経管栄養も点滴もせずに在宅で看取る過程にあったことも影響していたと思う(実父の看取りについてはこちらの記事に書いた)。

「経管栄養にすれば施設に戻れなくなり、縁もゆかりもない療養型病院で最期まで暮らすことになる。それが本人の幸せとは思えない。口から食べられなくなった時点で、ターミナル(看取り期)ではないかと考えている。自然な看取りのために何もしないことが、『命を失わせることだ』と言われるのは納得できない。自然な看取りは倫理的に許されないことなのか」(筆者)

届かなかった思い

今振り返ると、このやりとりはかみ合っていない。

この時点での経管栄養の意味(次の記事で説明)、ターミナル状態かどうかの判断など、医療職にとっての常識と筆者の認識には、大きなギャップがあった。

そもそも、治療の場である急性期病院への救急搬送=「治療を求める」ということ。搬送されてきた患者の状態改善のために手を尽くすのは、医療職にとって当然のことだ。このとき筆者は、治療を求めてきた立場でありながら、「治療はいらない」という矛盾した要求をしていたということだ。

また、このあとわかることだが、今の臨床倫理に基づいた医療では、経管栄養を開始しても、回復が期待できない場合は中止する選択肢がある。そのことを、筆者は認識していなかった。過去、中止できないケースを複数見聞きしてきたことによる筆者の思い込みだった。

結局、この日は、翌17日(金)に開催予定の院内倫理カンファレンスで検討するとのことで、経管栄養開始は見送られた。

「菅の里」に戻れることがAさんにとっての最善――そう考えていた筆者は、17日朝,多摩病院医療相談センターに電話を入れた。本人の状態から、施設に戻れるよう、経管栄養を開始しないことを強く望むこと、それを踏まえて倫理カンファレンスで検討してほしいことを、改めて川上加奈医療ソーシャルワーカーに伝えた。聞き届けられなければそれで仕方がない。だが、伝えるだけは伝えよう。そう考えていた。

思いは届かなかった。

週明けの20日(月)、再び楠田医師から電話があり、カンファレンス、診療科内での検討を経て経鼻経管栄養を開始したと告げられた。この時点で、楠田医師はAさんの親族とまだ連絡がつかない状態だった。「治療方針について本人に代わって意思決定できるキーパーソンがいない中、栄養を入れないまま様子を見るのは適切ではないと判断した。後見人の意見で延命拒否を認めることはできない」というのが、その理由だった。

医療についての同意/拒否の権利を持たない後見人である筆者は、この処置に反論はできなかった。

→次の記事へ続く

<参考資料>