持続可能な日本の食料システムのために 地方の事例と『せかいのおきく』が示すもの

*本記事は『SDGs世界レポート』(1)〜(87)の連載が終了するにあたって、2023年2月1日に配信した『ほころびた食料システムの処方箋(日本)#4 SDGs世界レポート(87)』を、当時の内容に追記して編集したものです。

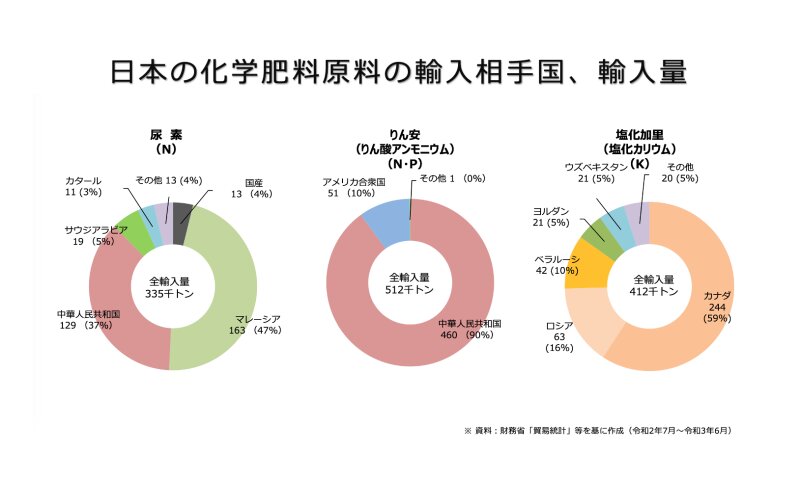

ウクライナ危機と記録的な円安の影響や各国の輸出制限で、化学肥料原料の大半を輸入する日本では、価格が高騰し、過去最高値となっている(1,2)。

中国は2021年10月から肥料の輸出を規制しており、肥料の三要素といわれる窒素(N)、リン酸(P)、カリ(K)のうち、窒素やリン酸の原料を中国に依存してきた日本への影響は大きい。カリの原料は約6割をカナダから輸入しているが、ロシアのウクライナ侵攻後、3割弱を占めていたロシアとベラルーシからの供給が滞ったため相場は高騰している(3)。

こうした事態もふまえて、農林水産省は、2027年度までに化学肥料の年間需要量の3カ月分にあたる原料を備蓄する体制を構築し、肥料の安定供給を確保する方針だ。また、足元の肥料高騰対策には2022年度のコロナ等対策予備費から788億円を投じて、価格上昇分の7割を農業者へ補助する(4,5)。

下水汚泥からつくる「国産肥料」

政府は、2022年12月に「食料安全保障強化政策大綱」をまとめ、2030年までに化学肥料の使用量を20%減らすとともに、国産のたい肥や下水汚泥からつくる汚泥肥料の使用量を倍増させ、国内資源の利用割合を40%まで拡大する目標を定めた(6)。

国土交通省によると、下水汚泥の多くは焼却処分されており、国内年間排出量約220万トンのうち、汚泥肥料として再利用されているのは約1割にとどまっていた。また、リンの国内年間需要量約30万トンの17%に相当する約5万トンが下水汚泥に含まれており、同様に窒素の約50%に相当する量が下水として流入している(7,8,9)。

下水からつくる汚泥肥料は化学肥料と比べて格安だが、下水に対するマイナスイメージもあり、これまで農家には不人気だった。ところが、足元の肥料価格の高騰で代替品として注目が集まり、汚泥肥料を販売する神戸市や佐賀市などの自治体で売上が伸びているという。

2023年4月28日 映画『せかいのおきく』公開

2023年4月28日には、し尿(ふん尿)を集めて売っていた汚穢屋(おわいや)を含め、江戸時代の暮らしや人々の交流を描いた映画『せかいのおきく』(監督:阪本順治、主演:黒木華)が公開された。衣食住のあらゆる資源を活かして使う循環経済(サーキュラーエコノミー)が成り立っていた江戸時代。し尿を集める仕事を真正面から扱った映画が一般公開されるのは、持続可能性が問われる今だからこそかもしれない。

しかし、化学肥料の使用量を減らし、国産肥料の使用量を倍増させる方針であるにもかかわらず、国は、高い化学肥料を購入した農家の価格補填に788億円もの税金をあてるという。それだけの予算を使えるのなら、高騰している化学肥料の価格補填などやめて、いっそのこと汚泥肥料をまるごと国が買い上げ、希望する農家に無償で提供するくらいのことをしてもよかったのではないか。そのほうが今後の普及につながり、また、政府の方針や農林水産省の「みどりの食料システム戦略」との整合性もとれるというものだ。

日本のごみ政策は反・脱炭素

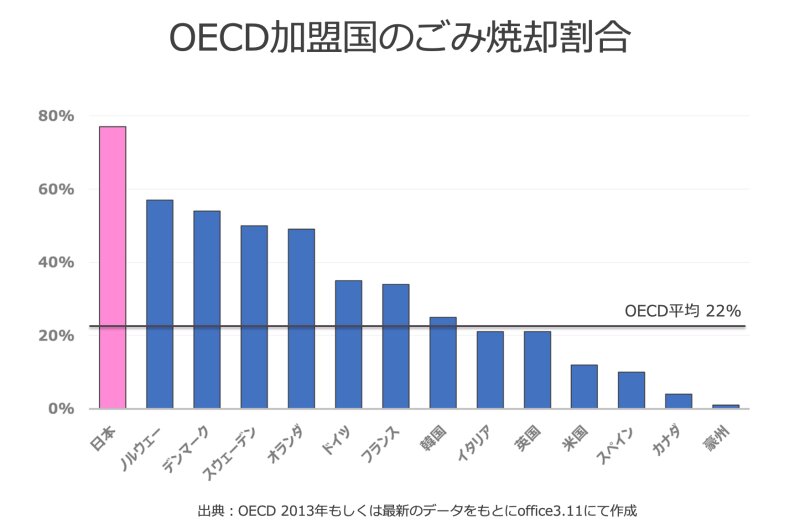

日本は国土がせまく、生ごみを埋める土地もなく、衛生面や臭いの問題もあり、ごみを焼却する施策が押し進められた結果、世界でも有数の「焼却大国」となった。環境省によると、日本はごみ全体の約8割を焼却処分している。その費用は2兆1,290億円。これはOECD(経済協力開発機構)加盟国の中でもダントツの1位である(10)。

一般的に「燃やせるごみ」のうち、およそ40%は生ごみである。その生ごみの成分のうち、約80%は水であり、そのまま焼却炉に投入すると、どうしても燃焼温度が低くなってしまう。そのため自治体によっては、せっかく分別回収したプラスチックごみを燃焼剤代わりに加えて炉の温度を上げているところもある。日本は生ごみを燃やすことで気候変動に加担しているのだ。

家庭から出る食品ロスを100万トン削減すれば、46万トンの二酸化炭素を削減できるという試算もある(2021年10月22日閣議決定「地球温暖化対策計画」)。

日本は国土がせまいから仕方がないと思うかもしれない。しかし、おとなりの韓国は国土面積が日本の約4分の1と、さらにせまい国だが、ごみ焼却率は25%と日本の3分の1程度だ。韓国は20年以上も前から生ごみの分別回収に取り組み、2012年には食品廃棄物のリサイクル率97%を達成している(27)。

生ごみの焼却処理の問題は、日本の食料システムに開いた大きなほころびと言っていいだろう。

これまで、日本の食料システムの持続可能性をテーマに据え、「食料自給率や食料安全保障」「畜産・酪農・乳業」「漁業・水産業」について3回にわたり特集してきた。今回は日本の食料システムの出口(アウトプット)である「リサイクル・廃棄」に焦点を当ててみたい。

「生ごみは宝」という考え方

生ごみを「ごみ」としてではなく「資源」として扱うにはどうしたらいいのだろう。

東京農業大学名誉教授で発酵学の第一人者である小泉武夫先生は、こうした問題を解決する手段として「FT革命」を提唱している。「F」は発酵(Fermentation)、「T」は技術(Technology)を意味し、微生物が行う発酵の力を借りて、ごみの問題を人間と地球に優しい方法で解決する技術のことを指す(11)。

小泉武夫先生は生ごみの焼却処分の代替方法として、宮城県柴田郡村田町のハザカプラント工業を紹介している。ハザカプラントに運び込まれる、家庭の生ごみ、食品工場の生ごみや食品残渣、ビール工場で出てくるモルトかす、畜産・酪農農家から出るし尿などは、発酵の力で25日間ほどで有機肥料に生まれかわる。

一般的なごみ焼却施設には維持費として年間数億から数十億円の費用がかかる。ハザカプラントには設備の初期投資として約3億円ほどかかるが、毎月の人件費や光熱費などの経費は50万円程度しかかからず、年間6百万円ほどの維持費で済む。

しかも、焼却施設からは最終廃棄物としてダイオキシンや重金属の含まれるおそれのある焼却灰が出るが、ハザカプラントの発酵槽から出るのはミネラル分たっぷりの有機肥料である(12)。

2022年8月6日付の朝日新聞デジタルのインタビュー記事で、廃棄物管理が専門の北海道大学大学院工学研究院教授の石井一英(かずえい)氏も「生ごみを燃やさず、資源として活用すべきだ」と語っている(13)。

とても参考になる記事なので、要旨を抜粋して共有させていただく。

•可燃ごみに含まれる生ごみの割合が増えており、焼却施設の燃焼効率は悪化している。その一方で家畜の飼料や化学肥料の価格高騰のため、農家の経営環境はますます厳しくなっている。生ごみは燃やさずに資源として扱い、飼料や肥料をつくるのに活用すれば、日本の農業安全保障にも役立つ。

•「生ごみを燃やさずに資源化」する上での課題はコストとアウトプット。発電される電気を電力会社が買い取る「FIT制度」が使えなければ採算は取れない。また、都市部ではたい肥や家畜用の飼料の使い道がない。

注)「FIT制度」とは、再生可能エネルギーの固定価格買取制度のこと。再生可能エネルギーの発電方法によって、固定価格での買取期間が設定されており、期間が終了すると、一般的に買取価格が大幅に下がってしまうため、売電による収入が低下してしまうことが懸念されている。

インタビューの中で石井一英教授は、「日本の江戸時代が循環型社会だったのは、鎖国も一因です。外からの制約があると、中は変わるのです。いまウクライナ問題のあおりで、化学肥料・飼料の国際価格が高騰しています。良いか悪いかは別にして、自分たちの地域の資源を見直し、循環させるチャンスだと思います」と語っている。

事業系生ごみの資源化

日本にも生ごみのリサイクルが進んでいる業界がある。食品産業全体から出る食品廃棄物16,236万トン(2020年度)のうち86%がリサイクルされている。その内訳は食品製造業96%(95%)、食品卸売業68%(75%)、食品小売業56%(60%)、外食産業31%(50%)となっている。かっこ内の数字は、「食品リサイクル法」で2024年までに達成させることになっている目標値である(14)。

「食品リサイクル法」とは、食品廃棄物の発生をおさえ、発生した分については家畜のえさやたい肥などへのリサイクルを促進させるための法律。食品リサイクル法における、食品廃棄物の再生利用等に取り組む優先順位は、発生抑制→再生利用→熱回収→減量化となっている(15)。

また、食品廃棄物を再生利用する際の優先順位については、豊富な栄養価を最も有効に活用できることから飼料化が最優先とされ、次に肥料化(メタン化の際に発生する消化液を液肥利用する場合を含む)、その次にきのこ菌床への活用を推進すべきとある。さらにその上で、飼料化・肥料化・きのこ菌床への活用が困難なものについては、その他の再生利用(メタン化によるエネルギー利用等)を推進することが必要であるとされている。

「生ごみの資源化」の事例を優先順位に沿っていくつか見てみよう。

1)飼料化

神奈川県相模原市にある日本フードエコロジーセンターは、食品スーパーや百貨店などで売れ残ってしまったパンやおにぎり、 食品工場の製造ロスの麺類、菓子など余剰食品を受け入れ、独自技術で殺菌・乳酸発酵させ、リキッド発酵飼料(液体状飼料)に加工し、地域の提携養豚農家に提供している(16)。

同社のリキッド発酵飼料を食べて育ったブタの肉は、通常の豚肉に比べ、健康に有用なオレイン酸の含有率が高く、 コレステロール値が低いのが特徴だ。食感も柔らかく、脂肪分の融点が低いので舌の上でとろける甘さが味わえ、ブランド豚肉「優とん」として付加価値をつけて販売されている(17)。

同社は、国内で発生する食品廃棄物から良質な飼料を製造して輸入飼料の代替とし、飼料自給率の向上と穀物相場に影響を受けにくい畜産経営を支援し、食料安全保障に貢献していること。また、生産者・製造・小売・消費者を巻き込んだ継続性のある「リサイクルループ」を構築していることが評価され、第2回ジャパンSDGsアワードの「内閣総理大臣賞」を受賞している(18)。

2023年末までには、同社が出資した「さがみはらバイオマスパワー株式会社」によって、これまで進めてきた飼料化に加え、肥料化やエネルギー化(発電)の実現も目指している(18')。

2)肥料化

「うどん県」として有名な香川県高松市では、自治体や企業などが協力して、特産品であるうどんをテーマとした「うどんまるごと循環プロジェクト」に取り組んでいる。それまで高松市では、ゆでたうどんは30分たつと「コシがなくなる」という理由で捨てられていた。その廃棄されるうどんを回収して発酵させ、バイオ発電に使用し、副産物を液肥として小麦の栽培に使い、収穫された小麦で再びうどんをつくるという循環を実現させた。

3)発電(エネルギー化)

さらに高松市では2016年から下水汚泥を利用したバイオ発電も行っている。2021年度の発電量は326万kWhで、売電収益は約1億円だったという。ただ、下水の温度の高くなる夏には処理場にたどり着くまでに発酵が進んでしまい、発電量は冬と比べると半分近くに落ち込んでしまうことが課題となっていた。そこで特産品のうどんを製造する際に出る切れ端などを地元メーカーに提供してもらい、消化槽に入れることで電力の安定供給につなげようとしている(19,20)。

家庭から出る生ごみを資源化

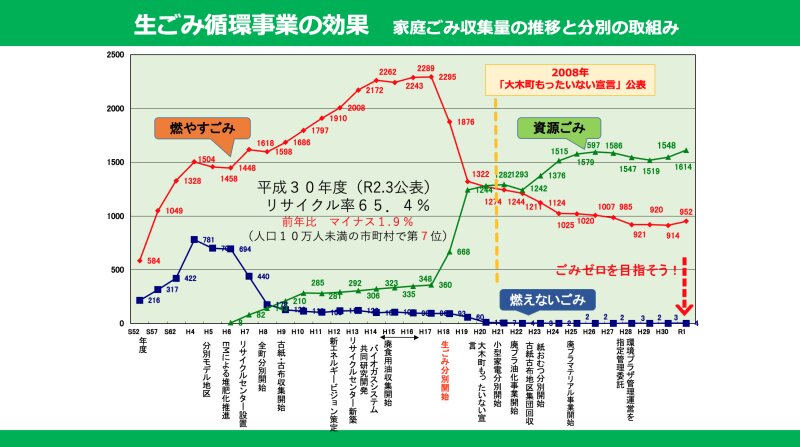

福岡県大木町(おおきまち)は、人口14,000人ほどの小さな町である。徳島県上勝町に次いでゼロウェイスト宣言を行った自治体で、燃やすごみを13年間で60%以上減らした実績から、「生ごみといえば大木町」と言われるくらい名前が知られるようになり、毎年3,000〜4,000人が視察に訪れている。

大木町の「生ごみ循環システム」の仕組みはこうだ。まず、家庭や学校給食で出る生ごみを分別回収する。集めた生ごみをバイオガスプラントで発酵させて液肥にする。できた液肥を農地へ還元し、育った農産物を再び家庭や学校給食で料理に使用する。

下のグラフからも大木町の「燃やすごみ」の量が、生ごみの分別回収とともに半減したことがわかる。

大木町は、まちづくりの拠点として町の中心地にごみ処理施設である「おおき循環センター(愛称:くるるん)」をつくった。住宅地の近くにごみ処理施設をつくる上で、反対運動はなかったのかを大木町まちづくり課環境チームの石橋浩二さんに質問してみると、「嫌気性の施設で風圧でにおいを外に漏らさないことを、住民説明会で丁寧に説明したので大きな反対はなかった」という。

茨城県土浦市は人口約142,000人の中規模都市で、2015年4月より市全域で生ごみと容器包装プラスチックの分別収集が導入されている。分別された生ごみは土浦市内の民間施設であるバイオガス化処理施設へ搬入される。この施設には家庭から出る生ごみ以外にも、市内外の事業系の生ごみや食品廃棄物も搬入されており、発生したバイオガスは隣接する産業廃棄物の焼却処理施設でエネルギー源として活用されている。残渣は、脱水・乾燥後、堆肥化が行われ市民に無料配布されている。分別収集導入前後(平成26年度と平成27年度の比較)では、約24.6%の可燃ごみ減量化の効果があったという(21)。

福井県池田町は、人口2,295人の町で、生ごみを分別回収して牛ふんと籾殻を混ぜ、「土魂壌(どこんじょう)」という名前の有機肥料を販売している(21')。

こうした大木町や土浦市、池田町の取り組みは、自治体の規模や生産される肥料を活用できる農地があるかなど条件はあるものの、生ごみは燃やさずに資源として活用できるということを示している。

バイオガスで走る市バス

スウェーデンは、1970年代のオイルショックを契機に、化石燃料に頼らなくても済むように再生可能エネルギーの普及に舵を切った。太陽光や風力による発電のほか、すべての下水処理場に消化槽を設置し、バイオガスの回収を行っている。1990年代には「炭素税」を導入し、化石燃料には重い税金がかかるようにした。そのためスウェーデンでは相対的に安く利用しやすくなったバイオメタンを燃料として利用できるバスや自動車が普及した。バイオガスの利用内訳は、熱利用が44%、車両利用が44%であり、発電は4%となっている(21)。

マルメ市など一部の自治体では、市庁舎や学校などの公共施設で再生可能エネルギー使用率100%を達成している(22)。

酪農・畜産のふん尿からつくる「カーボンニュートラル」な燃料

産業ガス大手のエア・ウォーターは、2022年10月から北海道のよつ葉乳業十勝工場で、近隣の牧場から出る牛のふん尿から液化バイオメタンを精製し、液化天然ガス(LNG)の代替エネルギーとして、生乳の殺菌などに利用する実証実験を行なっている(23)。

エア・ウォーターによると、液化バイオメタンの熱量は一般的なLNGの90%程度あり、十分LNGの代替燃料になりうる。同社では、液化バイオメタンの製造能力は年間約360トンと計画しており、全量がLNGの代替燃料として使われた場合、サプライチェーン全体の二酸化炭素の排出削減量は年間7,740トン、温室効果ガス削減率は60%以上になるという(24)。

また、LNGは気候変動の原因である化石燃料なのに対し、液化バイオメタンはバイオマスからつくられるため、燃焼によって二酸化炭素を大気中に放出しても、もともと大気中に存在した二酸化炭素が元に戻るだけとみなされ、人為的な二酸化炭素排出量としては計上されないという大きな利点がある。

日本は、輸入するLNGの8.8%(2021年)をロシアに依存しており、天然ガスの55%をロシアに依存していたドイツが供給を止められたのと同じカントリーリスクを抱えている(25)。

家畜のふん尿や生ごみはどうしても発生するものだ。それならロシアから侵略戦争の資金にもなりうるLNGを買うのではなく、全国のごみ焼却炉で燃やされ、気候変動の原因になる二酸化炭素を発生させている生ごみや、二酸化炭素の25倍もの温室効果のあるメタンを発生させている家畜のふん尿からバイオガスをつくることを本気で考えるべきではないだろうか。

事業系生ごみ&ふん尿でバイオ発電する畜産農家

米国の酪農・畜産農家の中には、ふん尿を処理するための嫌気性消化槽に、地域の小売や食品仲介業者から出る生ごみを受け入れて、メタン発酵させてバイオ発電を行っているところもある。生ごみはふん尿の約3倍のメタンガスを発生させることができるのだという(26)。

ある農場では、小売店で売れ残った野菜からプラスチック包装を取り分ける機械を導入して、食品廃棄物処理にも取り組んでいる。はじめたばかりの頃には年間1,200トン程度の食品廃棄物を処理だったのが、2022年には1カ月に3,000トン近く処理できるほどになった。現在、この農場には、他の州からのものも含め、小売、食品仲介業者、食品メーカーなどから食品廃棄物が運び込まれてくる。

この農場では約750頭の牛を飼育しているが、容量200万ガロン(約7,570立方メートル)の2基の嫌気性消化槽でふん尿と食品廃棄物を処理することで、約600世帯分の電気を発電しており、立派な副業になっているという。

分ければ資源 混ぜればごみ

2022年は長野県の農村地帯を訪れる機会が多かった。目についたのは、戸建の家の屋根に設置された太陽光パネルや太陽熱温水器と薪ストーブや暖炉の煙突の多さだ。これで各家庭に水田と畑があって、生ごみをコンポストで処理していたら、どんな暮らしになるのだろう?

日本は食料自給率が低いが、自治体別に食料自給率や、SDGsと脱炭素の達成度を見ていけば、スウェーデンやデンマークに匹敵するところもあるだろう。たとえば北海道は、食料自給率200%を超えている。

コロナ禍で在宅勤務できるようになった職種の人たちは都市部で暮らす必要はなく、そんな人たちが自然豊かな農村に移住するようになれば、日本の暮らしは大きく変わっていくはずだ。

地方には、廃棄物を資源として生かしたいくつもの事例がある(27)。たとえば前述の福岡県大木町の「くるるん」では、生ごみと併せて、し尿と浄化槽汚泥も受け入れている。し尿は1日7トン、浄化槽汚泥は1日約30トン。発酵させる際のバイオガスで発電し、「くるるん」で使う施設で使ううちの7割を、この発電機でまかなっている。し尿も浄化槽汚泥も、廃棄せず、「資源」として活用しているのだ(28)。

江戸時代は、衣類も貝殻も壊れた傘も、捨てないで、資源として使っていた。燭台から流れ出た蝋燭(ろうそく)の蝋(ろう)ですら、「蝋涙」(ろうるい:ろうそくが流す涙)と呼び、集めて再利用されていたそうだ(29)。

映画『せかいのおきく』には、池松壮亮(いけまつ・そうすけ)演じる矢亮(やすけ)が、寛一郎(かん・いちろう)演じる中次(ちゅうじ)にこんなセリフを言う。

くそ(糞)が俺らの食い扶持だよ

あいつらのくそ(糞)で飯食ってんだよ

だから有難く頂戴して来んだよ

なんでもかんでも捨ててしまう今の暮らしに対し、われわれ人間が排泄するし尿も含め、身の回りのものすべてが資源であり、それを生かすことでわれわれが暮らし続けていけるのだという大切なメッセージを投げかけている。おきくを演じる主演の黒木華(はる)、その父親を演じる佐藤浩市と寛一郎の親子共演も見ものだ。

分ければ資源 混ぜればごみ

という言葉を、今こそ本気で実践すべきときではないか。

参考文献

1)肥料高騰、下水汚泥に活路 佐賀市、価格は化学肥料の100分の1 政府、利用拡大後押し(日本経済新聞、2022/10/16)

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO65183850V11C22A0EA1000/

2)肥料最高値、農家を直撃 政府・与党、新たな補助金検討(時事ドットコムニュース、2022/6/2)

https://www.jiji.com/jc/article?k=2022060100971&g=eco

https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_hiryo/attach/pdf/index-7.pdf

4)肥料に係る安定供給確保を図るための取組方針(農林水産省、2022/12/28)

https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_hiryo/attach/pdf/221228-4.pdf

https://www.maff.go.jp/j/seisan/sien/sizai/s_hiryo/attach/pdf/220729-13.pdf

(6)食料安全保障強化政策大綱(食料安定供給・農林水産業基盤強化本部、2022/12/27)

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/attach/pdf/anteikyokyukiban-4.pdf

7)下水汚泥資源の肥料利用に関する現状について(国土交通省、2022/10/17)

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001517796.pdf

8)下水汚泥由来肥料の概要(昆吉則「BISTRO下水道セミナー」、2019/3/19)

https://www.mlit.go.jp/common/001280008.pdf

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/crd_sewerage_tk_000124.html

10)井出留美著『食べものが足りない!』(旬報社、2022/1/10)

11)小泉武夫著『FT革命 発酵技術が人類を救う』(東洋経済新報社、2002/6/6)

12)小泉武夫・井出留美共著『いちばん大切な食べものの話』(筑摩書房、2022/11/15)

13)(異議あり)生ごみは燃やすな、「資源」として循環を 自治体のごみ処理の知恵袋、石井一英さん(朝日新聞、2022/8/6)

https://digital.asahi.com/articles/DA3S15379856.html

14)令和2年度食品廃棄物等の年間発生量及び食品循環資源の再生利用等実施率(農林水産省、日付不明)

https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syokuhin/attach/pdf/kouhyou-2.pdf

15)古市徹・石井一英編著『バイオマスコミュニティプラニング』(環境新聞社、2022/3/31)

https://www.japan-fec.co.jp/buisiness/index.html

17)弊社の「リキッド発酵飼料」で育成したブランド豚肉「優とん」について(日本フードエコロジーセンター、日付不明)

https://www.japan-fec.co.jp/buisiness/yuton.html

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/award/index.html

18')JIAなど4社、食品廃棄物が主原料のメタン発酵バイオガス熱電併給「さがみはらバイオガスパワー」に出資(ENERGY NEWS DIGITAL JAPAN, 2022/4/28)

https://news.kcsf.co.jp/renewable/20220428.html

https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/jigyosha/toshikeikaku/gesuido/sisetsu/sigoto/index.files/R4.11re_1875_L25_biomass_document.pdf

20)うどんで発電、脱炭素と食品ロス削減の「一石二鳥」…年23万円の売電収入も(読売新聞、2022/6/4)

https://www.yomiuri.co.jp/economy/20220604-OYT1T50005/?ref=nifty

21)古市徹・石井一英編著『エネルギーとバイオマス』(環境新聞社、2018/11/1)

21)生ごみ・牛ふん・もみ殻の「土魂壌(どこんじょう)」で有機米栽培 福井県池田町の取り組み(井出留美、Yahoo!ニュース個人、2020/12/1)

https://news.yahoo.co.jp/byline/iderumi/20201201-00210423

22)井出留美著『北欧でみつけたサステイナブルな暮らし方』(青土社、2022/11/10)

https://www.awi.co.jp/ja/business/news/news-02282552396233393435.html

24)環境省採択「未利用バイオガスを活用した液化バイオメタン地域サプライチェーンモデル実証事業」~北海道十勝地方において持続可能な地域循環型エネルギー供給モデルの実証を開始~(2021/5/25)

https://www.awi.co.jp/ja/business/news/news-3290437807113658611.html

25)(時時刻刻)ロシア、日本排除鮮明 英・欧州勢は損失覚悟の撤退 サハリン2(朝日新聞、2022/7/2)

https://digital.asahi.com/articles/DA3S15341820.html

26)Food Waste Kept Out Of Landfills And Turned Into Electricity At Family Farms(Forbes、2023/1/6)

https://www.forbes.com/sites/jeffkart/2023/01/06/food-waste-kept-out-of-landfills-and-turned-into-electricity-at-family-farms/?sh=45a153f03794

27)山谷修作著『ごみゼロへの挑戦 ゼロウェイスト最前線』(丸善出版、2016/10/31)

・小泉武夫著『いのちをはぐぐむ農と食』(岩波ジュニア新書、2008/7/11)

・井出留美著『あるものでまかなう生活』(日経BP、2020/10/7)

・井出留美著『捨てられる食べものたち』(旬報社、2020/7/10)

28)ごみ13年間で60%減、毎年約3千万円削減 大木町は自治体のロールモデル「燃やせば済む」からの脱却(井出留美、Yahoo!ニュース個人、2022/7/20)

https://news.yahoo.co.jp/byline/iderumi/20220720-00305559

29)江戸時代、日本は世界最先端のリサイクル&リユース社会だった:『守貞漫稿』その6(小林明、nippon .com、2021/1/17)

https://www.nippon.com/ja/japan-topics/g01023/