『君たちはどう生きるか』の宣伝しない宣伝。どうしてパンフレットも後売りなのか?

宮崎駿監督の長編アニメ映画『君たちはどう生きるか』が公開されていますね。

1984年から2010年くらいまではほぼ2年に1作くらいのペースで宮崎駿監督の作品が劇場で公開されていましたが、今回は、前作『風立ちぬ』以来、実に10年ぶりの公開です。

近ごろ、エンタメの世界に何か一つワクワク感が足りていない気がしていたのですが、宮崎駿監督の新作が欠けていたせいなのではないかとすら感じています。

本作『君たちはどう生きるか』は公開前に内容がほとんど明かされず、宣伝もしないことが話題になりました。

公開直後には宣伝が足らず大コケするのではと予想する人もいたようですが、公開4日の興行収入は20億円を超え、好調な滑り出しをみせました。さらに、通販サイトでは、『となりのトトロ』などの宮崎駿監督作品が売上ランキング上位になるなど、本作の人気や影響は興収だけでははかり切れないものとなっています。

「宣伝をしない宣伝」成功の要因

興行収入がどこまで伸びるかはまだ未知数ですが、まずは初動が『千と千尋の神隠し』(2020年まで日本歴代興行収入第1位)を超えたことを思えば「宣伝をしない宣伝」は成功したと言えるでしょう。

すでにいろいろな方が解説をしているのであまり詳しくは書きませんが、「宣伝をしない」ことが「宣伝」として成功を収めた要因を少しだけ分析してみます。

まず、宮崎駿監督とスタジオジブリには誰もが知る絶大な実績があった点は外せないでしょう。そのため、宣伝をしないことが大々的にニュースになり、通常の宣伝をした場合よりも印象的に「新作公開」という情報が周知されることになりました。

宮崎駿作品がいずれも名作であり、金曜ロードショーなどでも繰り返し放送されていたことから、内容を明かさなくても「名作に違いない!」と信頼感を持つ観客が多かったことも、要因としてあげられます。

近年の映画では宣伝過多なことが多くあり、繰り返し広告が表示されるうちに、その映画の音や映像に食傷気味になってしまうこともあります。

原作ものや歴史ものでは、原作の売り上げが伸びたり歴史系のテレビ番組や観光地とのタイアップが好評を博したりする一方で、映画を観る前に内容が分かってしまったり映画を観たような気になってしまったりして、映画のヒットにはつながらないこともあります。

今回は逆に、ポスターの絵と公開日しか発表されなかったことで、観る前から飽きられるという現象は起きずに済んだのでしょう。

現代はブログやSNS、ネットニュースなど情報があふれている時代です。

たとえば、何かしらの記録に挑戦するようなバラエティ番組や探検するような内容のテレビ番組でも、大きな挑戦に成功したり、大発見があった場合には、放送日よりも前にそのニュースが出回ってしまうことも、ままありますよね。

そんな現代だからこそ、ネタバレも先入観もなくエンターテインメント作品に触れられる機会は、貴重で、刺激的な体験だったのかもしれません。そのため、公開開始と同時に多くの人が劇場に足を運んだのではないでしょうか?

パンフレットも後売り!!

本作は、宣伝をしないだけでなく、映画の内容を事前に明かさないことが徹底されています。公式Twitterなどでときどき公開されるイラストやコメントを除けば、主人公の姿形や、声をつとめる声優の名前すら、ほぼ告知されませんでした。

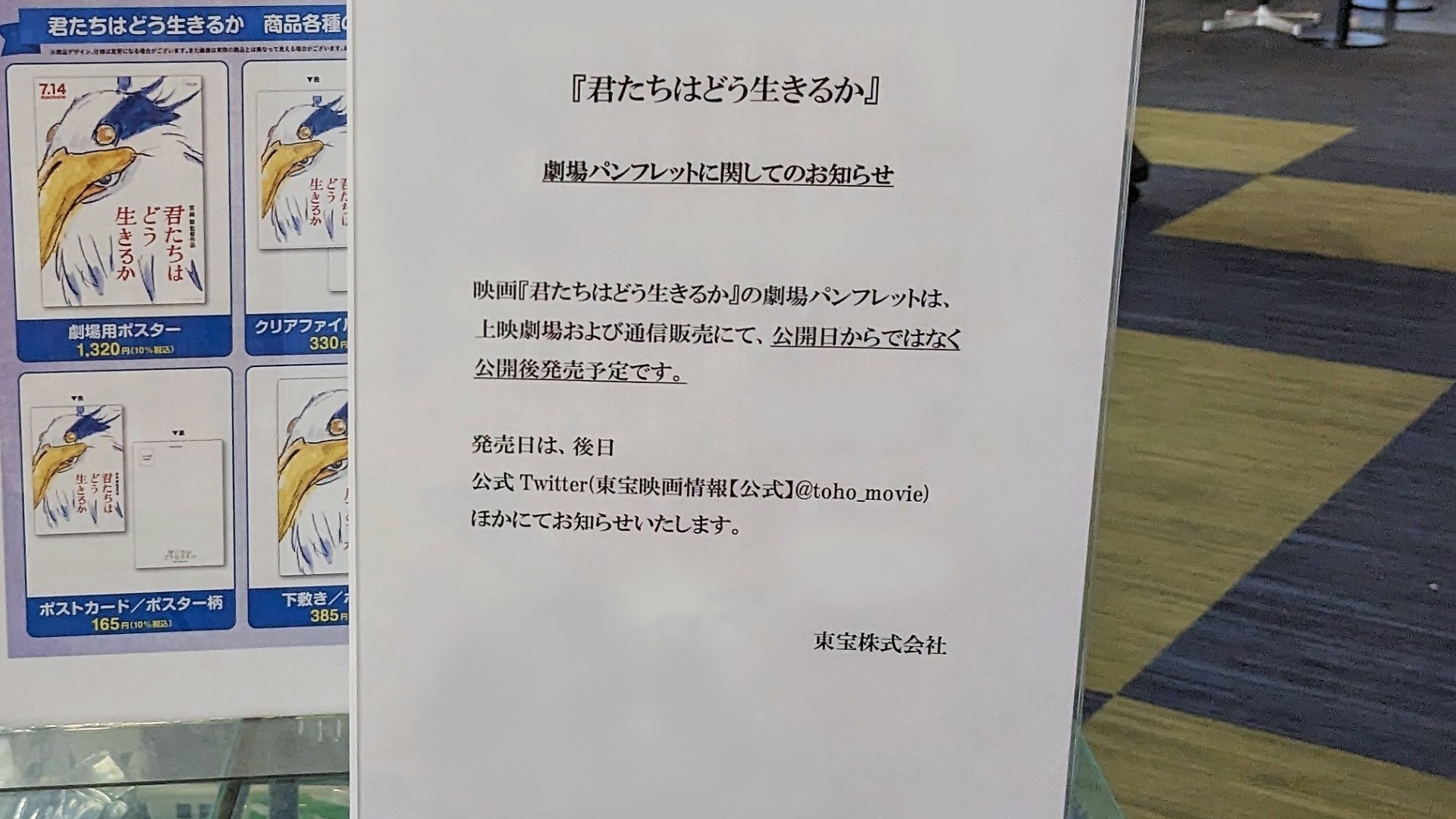

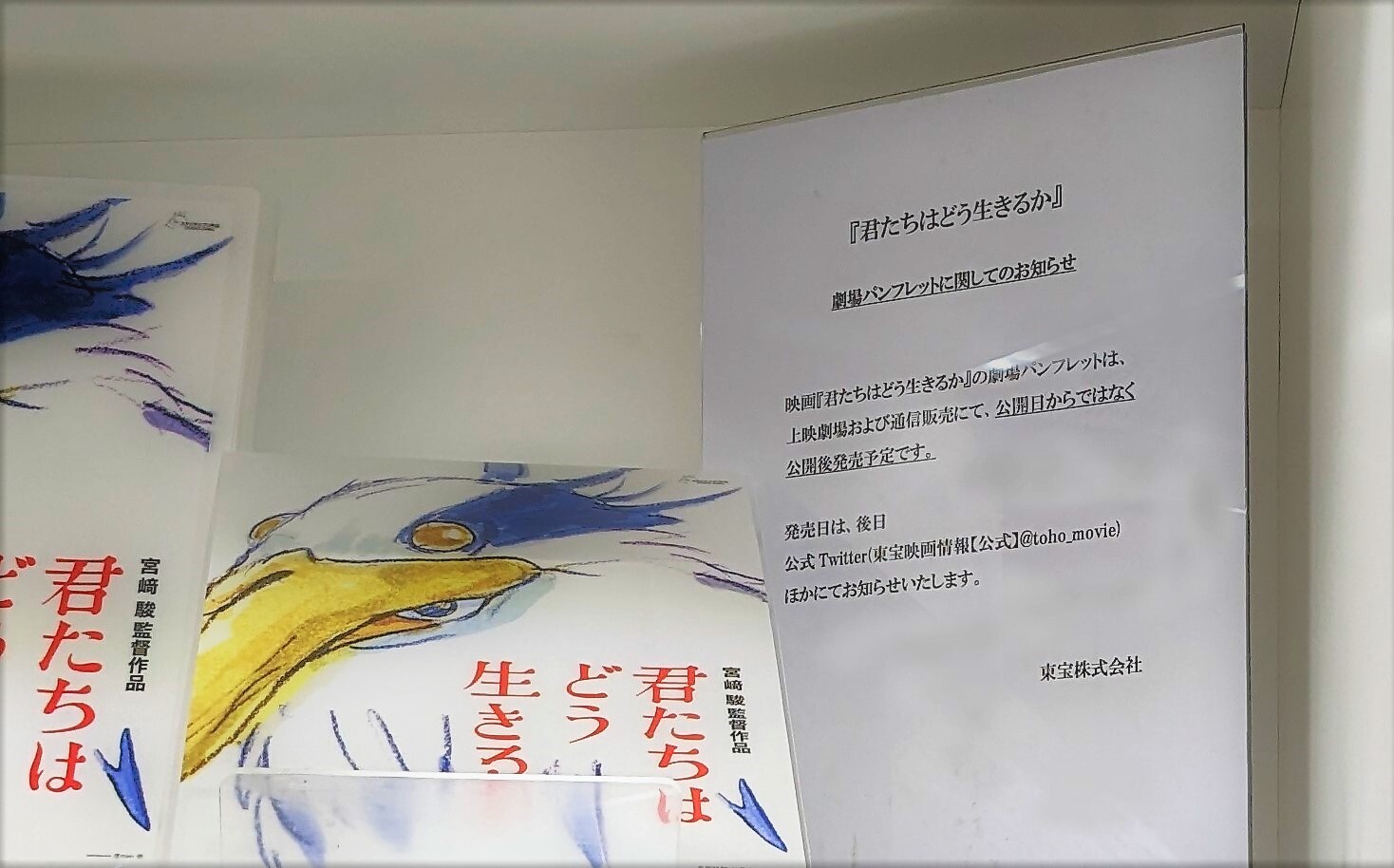

映画の公開後にも驚くことがいくつか。まずは、グッズの少なさです。現状で販売されているのは劇場用ポスター、クリアファイル、下敷き、ポストカードの4種類のみ。しかも、デザインは全て、ポスターにあるのと同じ絵です。キャラクターグッズも、場面写のカード類やアクリルスタンドなどもありません。

劇場では『君たちはどう生きるか』のグッズのバリエーション不足を補うように、これまでのスタジオジブリ作品のグッズを販売していることもあります。

さらに、パンフレットも後売りとなっていて、この記事を執筆している時点では販売開始日も告知されていません。そのため、映画を見た人以外は映画の情景や世界観などを映像的に知ることができません。

映画にはパンフレットが付き物だが・・・

映画パンフレットの構成は、作品によって違っています。

画像が多く乗っているパンフレットもあれば、撮影技術などを細かく解説しているもの、関係者のコメントを載せているもの、設定や物語について丁寧に説明しているものなど、いろいろです。もちろん厚みや情報量にも違いがあります。

これまでのジブリ作品のパンフレットはというと、画像も情報量も多く、スケッチやイメージボードなどの制作途中の絵を見せてくれたりと至れり尽くせりの構成でした。

たとえば、『もののけ姫』のパンフレットでは、映画を見ているだけだと少し分かりにくかった登場人物たちの立場や思惑などが細かく書かれていましたし、いくつかある印象的なセリフやシーンの意図も解説されていました。

『千と千尋の神隠し』のパンフレットにも、宮崎駿監督が作品に込めた思いや、千尋のキャラクターや不思議な世界を通して伝えたかったことなどが、監督や他の製作スタッフへのインタビュー形式で掲載されています。

おそらく、『君たちはどう生きるか』にも、満足できるボリュームのパンフレットが用意されていることでしょう。

どうしてパンフレットを後売りにするのか?

映画を観た後には、パンフレットが欲しくなる人が多いと思います。観る前に買って、ペラペラと予習しつつ上映開始を待つという人もいるかもしれません。

しかし、本作はパンフレットを買うことができません。

では、どうしてパンフレットをすぐに販売しないのか?

ここからはその理由を分析、考察していきます。

パンフレットには、見ることで理解が深まったり感動や味わいが増したりというメリットもあるでしょう。しかし、上映前に買って見るとネタバレになってしまいますし、見終わった後ですぐに読むと、自分の解釈や感想が解説に引っ張られてしまいます。

それはそれで必ずしも悪いことではありませんが、今回、プロデューサーの鈴木敏夫さんらは事前情報がないエンタメにこだわっているので、パンフレットについても、期間をあけた後売りにしたのだと考えられます。

また、少し嫌らしい言い方になりますが、本作においてパンフレット後売りは、商業的に見たときにも、いくつかの利点があります。

本作『君たちはどう生きるか』のストーリーは少し複雑に組み立てられています。

人物の状況や心理の説明は必要最小限といった感じですし、物語の構成も起承転結や序破急のような分かりやすいリズムをあえて崩してある印象でした。

主人公たちのセリフや行動の意味や、物語の表現するものについて考えだすと、かなり難解に感じられると思います。

公開直後から、いろいろな人が本作の感想を書いています。中にはブログなどでネタバレ記事や解説を書いている人もいます。ですが、それらをざっと見てみたところ、書き手によって内容がまちまちでした。

評価が賛否両論の二極化をしただけでなく、ネタバレ系の記事に書かれたあらすじにも、あまり一貫性がありません。

難解なストーリーにもかかわらず設定資料や作品解説などによるコンセンサスがない状態で記事を書いているので、記事に書き手の解釈や理解が大きく反映されているためでしょう。

公開と同時に第一陣となる人たちが映画を観ます。その人たちが感想などを書いた際に、あまり詳しく情報が出回ってしまうと、「観なくても内容が分かったからいいや」と、興味はあったのに観るのをやめてしまう人が出るかもしれません。

ところが、本作はネタバレサイトを見ただけでは内容がよく分からない可能性が高いですし、キャラクターグッズもなく主人公や登場人物の顔すらあいまいなわけですから、観ずに満足してしまうことはないでしょう。

パンフレットはいつごろ発売されるのか?

販売しないのではなく後売りだと告知されている以上は、いつかはパンフレットが発売されるはずです。それがいつになるのかは定かではありません。

前情報なしに作品を楽しんで欲しいという思いを強く反映するなら、公開終了後になってから売れば首尾一貫していますが、興行や販売のことを思えば現実的ではないでしょう。

とすると、8月になってお盆の手前くらいがちょうどいい時期かもしれません。

もちろん、これは個人的な予想ですが、そう考えた理由を以下で説明します。

映画を観る人の中には一定数、結末を知ってから観たいという人がいるのは事実です。推理小説は、犯人を知ってから読まないと落ち着かないというような人もいますよね。

また、子どもを映画に連れて行こうと思ったときに、子どもに観せるべき映画かどうか内容を事前に知っておきたいという保護者の方もいるでしょう。

映画を観るのとセットでパンフレットやグッズを買い、感動を家に持ち帰りたいという映画ファンもいるはずです。

そう言った人たちのことを考えると、多くの人が夏季休暇を取得するお盆よりも少し手前くらいでのパンフレット販売開始がいいのではないでしょうか?

公開開始から約1ヵ月、映画によってはそろそろ上映が終わるタイミングです。前情報なしに観たい人はひととおり見終わるころでしょう。

その辺りでパンフレットが発売されれば、まずはパンフレットが販売されてから観ると決めていた映画ファンが劇場に向かうはずです。

やがて詳細な解説や画像などが出回れば、内容を知ってから観たい人や新たに興味を持った人が、夏季休暇を利用して劇場に向かいます。

こうして、繰り返し波が起きるように何度も人気が出たとしたら、より長期間の上映が可能になります。

長い期間ずっと人気が続けば日常の世間話の話題にもなりやすく、新たに興味を持つ人も増え、興行成績も伸びるはずです。また、人気のピークが分散することで、混み過ぎて観られないという問題も起きにくくなります。

今回は映画『君たちはどう生きるか』のパンフレットについて考えてみました。

映画を観たら早くパンフレットを読みたいところですが、宣伝やパンフレットなどによる前情報なしのエンタメにこだわられた本作の公開、せっかくならその意図に沿って今のうちに楽しむのもいいかもしれません。

本作は単なる映画鑑賞ではなく、体験に近い感覚を受ける作品でした。

観た直後には狐につままれたような気持ちになる人もいるかもしれませんが、あとから振り返ると、じんわりと楽しさが思い出せるはずですよ。