温暖化で大きく変わる河川の環境をタイムリーに知りたい!「河川水辺の国勢調査」を衛星データで加速する

川の環境を保全するための重要な情報の基盤となっている「河川水辺の国勢調査」は5年に1回実施されており、この調査によって日本の河川の環境に生きる動植物がデータベース化されています。季節や大きな洪水、外来種植生の侵入で日々変化する河川の環境をさらに高頻度に、タイムリーに衛星データを利用して調査しようという「光学衛星データを活用した河道内地被分類(植生、土砂)の推定」プロジェクトが、令和4年度の「課題解決に向けた先進的な衛星リモートセンシングデータ利用モデル実証プロジェクト」に採択されました。衛星データサービス企画株式会社、日本工営株式会社、公益財団法人リバーフロント研究所、スカパーJSAT株式会社、そしてデータのユーザー代表として国土交通省がチームとなっています。初年度の実証を終え、今年度でも新たな課題にチャレンジするチームのみなさんにその成果と今後の展開についてうかがいました。

――「河川水辺の国勢調査」は5年に1度の調査とのことですが、全国の川の環境データベースが数年おきに更新されるようになれば、非常に意欲的な環境保全の取り組みに思えます。これをもっと高頻度にしたいのはなぜでしょうか?

舛田:平成2年以降、日本の河川の環境をしっかりと整備、保全をしていこうということで、すべての川づくりの基本にする大きな方針である”多自然川づくり”の基礎データとなる「河川水辺の国勢調査」が始まりました。平成9年には河川法の中に、治水と利水に加えて環境という目的も加わり、日本は世界に先駆けてネイチャーポジティブな河川を目指して取り組みを進めてきています。しかし、コスト面の制約で調査は5年に1回で、維持管理にデータをどのように利活用するかということも課題でした。連続的に、高頻度でデータを取得し、たとえば大きな洪水の前後で河川の環境がどう変わったか分かるようにしたい。衛星データを航空写真やUAVの代わりに使うということだけでなく、維持管理にどう使うかを考えたいというのが、衛星データなどの分野に国土交通省として期待している部分です。

大橋:川は洪水のときに水を流せればいい、水利用ができればいいというだけのものではなく、健全な河川環境が適切に保全されることが重要です。健全な生態系が維持されずに外来種が侵入し、河道内が樹林化して洪水が流れにくくなるといった状況の変化をタイムリーに知ることが重要です。

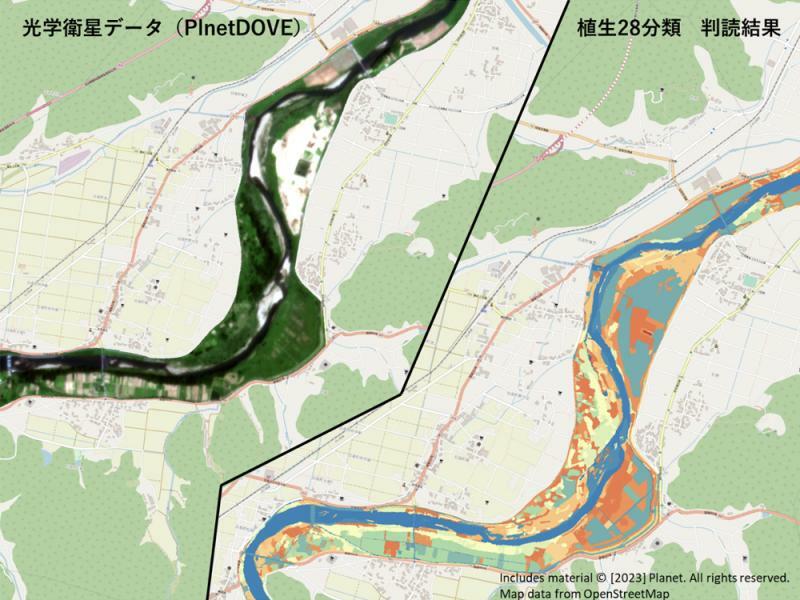

河川水辺の国勢調査のうち、植生調査等の結果を取りまとめ、植物の分布等を図面にしたのが河川環境基図です。河川環境基図の作成は航空写真やドローンの情報を参考に、詳細は現地調査で確認する等、非常に手間がかかる作業です。そこで、衛星データは広範囲かつ定期的に低コストでデータを取得できるというところに着目して、河道内の地被分類を基本的な28分類で自動判読できる仕組みを作ろうということで今回の実証が始まりました。

勢田:基本的に航空機やUAVといった航空データは、河川を管理している人が契約した飛行機を飛ばしてデータを取る必要があります。一方で衛星データの場合、衛星オペレーターが元々高頻度にデータを取得していますので、必要な河川エリアのデータを購入すればよいわけです。「過去のあのデータが必要になった」という場合、個別で契約している航空機データと違って、衛星データならば現時点で5年前までのアーカイブデータから必要な情報を探すことができます。光学衛星の場合は雲がかかっているものなど、撮影されていないこともありますが、過去データとの比較する場合は衛星しかない。非常に大きなメリットです。

――衛星データを解析、利用する専門家である方々と、河川を管理する国土交通省水管理・国土保全局が加わっている大きなチームですね。チームづくりのきっかけはどのようなものだったのでしょうか?

大橋: 2021年6月に三菱電機株式会社、株式会社パスコ、アジア航測株式会社、スカパーJSAT株式会社、日本工営株式会社、一般財団法人リモート・センシング技術センターの6社で衛星データサービス企画株式会社という企業を立ち上げ、衛星データの利活用をしていこうということになりました。

衛星データの利活用はこれから期待されていますが、まだ市場としてそれほど大きくはなく、エンドユーザーに寄り添ったアウトプットを提供できていないケースが多く、シーズ発信で事業展開されてきたためではないかと考えています。

民間の一企業がプロダクトを作って「こんな製品ができましたので使ってください」というだけでは市場拡大に時間がかかると考えています。ユーザーと一緒にニーズを理解した上でどのようなプロダクトを作るかを考える必要がありますし、インフラモニタリングの分野においては行政と連携することが重要です。今回、河川環境の調査研究を専門とされているリバーフロント研究所さんに一緒にチーム組みましょうというお願いをしたところ、ユーザーとして国土交通省さんに加わって頂いた方が精度の高いアウトプットが出せるという意見をいただきました。オフィシャルな機会がないと、国土交通省さんと連携して実証を進めることが難しいと考え、内閣府公募実証のプロジェクトに手を挙げました。

勢田:私たちは主に河川の環境の保全施策について、全国の調査のマニュアルや手引きなどを作っている立場でもあります。現場でどういうものが求められていて、新しい技術と現場を繋いでどのように組み立てていくか、という役割で参加させていただきました。

――河川水辺の国勢調査に衛星データを利用するという大目標に向かって実証はどのように進められてきたのでしょうか。令和4年度のモデル実証における検証では、どのような成果がありましたか?

大橋:実証にあたって、3段階の目標を設けました。1番目は、河川水辺の国勢調査で利用している航空写真やUAV調査の代替として衛星データを活用し効率的な調査が出来る。2番目は、今後の河川の維持管理に適用できるアウトプットになるように実証する。3番目は、国が管理する河川だけでなく、都道府県管理の河川に対しても展開できないか実証する。令和4年度はまず1番目の目標を成果として出すことができました。

昨年の7月ごろに実証がスタートして、対象20数河川に対して春夏秋冬の4時期のデータを取得して河道内植生を判読しました。光学衛星「PlanetDOVE」のデータを使用しています。DOVEは1日1回、日本を含め地球の陸域全体を撮影していて、過去にさかのぼれば台風や洪水などの大きな災害前後でも画像を入手できるため、アーカイブと高頻度撮影が選定の決め手となりました。光学衛星は雲がかかっていると観測できない制約がありますが、1年を通してずっと曇っているわけではないので、日時をずらせば雲なし画像も揃えることが可能です。

分類されている28分類には、ヤナギや針葉樹、広葉樹といった大きな分類もあれば、植物の名前で分類している場合もありますし、浮葉植物や沈水植物など水に浮かんだり沈んだりするような植物も入っています。

西澤:赤、緑、青、近赤外のバンドに加え、NDVIなど、植生や水の指標3つを加えた7種類のデータを作り、機械学習を用いてピクセルごとに分類しています。

DOVE衛星のもうひとつのメリットに、重ね合わせがしやすいという点があります。一般的な光学衛星は撮影の際に姿勢を傾けていることが多いので、同じ地点のデータでも重ならないケースもあります。DOVE衛星は常に直下を撮影しているため、位置を合わせるだけで重ねられます。これは実はかなり大きな違いでした。

――これまでの航空写真を用いた調査に対して、効率化できたのはどのようなところでしょうか?

大橋:これまでは、航空写真やドローンのデータを揃えて、それを5年前の植生データと比較してどこが変化しているのか、変化点を再度現地で確認、という作業をしていました。現地で確認する作業は、衛星データを利用した場合でも発生しますが、過去の調査結果と最新衛星データで植生の変化を自動判読できますので効率化できると考えております。今回採用した衛星データは航空写真と比較するとコストが数十分の一なのでコスト削減も可能となります。

また、DOVE衛星は毎日日本全国を撮影していますので、洪水の前後で河道内植生が大きく変化した場合も、それをすぐデータとして収集できます。このように高頻度に撮影する衛星データは航空機、ドローンによる空撮と比較し優位性があります。ただ、解像度という点では航空写真やドローンの方が優れていますので、今後はその時々の状況に応じての選択も必要になってくると思っています。

田村:今まではコストの関係で調査は5年に1回のインターバルでしたが、実際には自然環境を含め、河道の状況は日々変わっていきますし、洪水があれば、その状況は急激に、大きく変わります。河道の管理を適切に、効率的にしようとするならば、もっときめ細かく撮りたいのです。衛星はそのために必要であるという位置付けですね。

大橋:今回の実証においては、機械学習による自動判読は、正解率8割以上という結果になりました。少し補足すると、利根川を自動判読する場合、過去の利根川の植生のデータをもとに教師データを作って利根川の植生を判読すれば高い精度の結果が得られましたが、利根川の教師データで全国全ての河川を精度良く判読することは難しいです。こうした教師データの構築に課題もありますが、衛星データを活用し河道内の植生を効率よく判読できるということがまずは実証されました。

舛田:どうしても完璧にというのはなかなか難しいのですが、今後はうまく判読できない部分をどう扱うか考えて、現場で使えるか精査をして取り入れていくということになると思います。

勢田:水辺の国勢調査では30年近く新しい技術も取り入れながら続けてきていますが、国が管理する1万kmの河川だけでなく、都道府県が管理する全長約11万kmの河川も含めて環境を把握していく手法がないのかということが非常に大きな課題でした。最終的にこの技術が確立して調査手法として採用できれば、全国で一気に広がるのではと思っています。国土交通省管理の河川は、基本の調査がすでに多く行われていて衛星データで判読する土台となる教師データが手に入れやすいのです。都道府県管理の河川はまだ教師データが入手しにくい状況ですので、その中でいかにして、低コストで自動判読できるかというところも今後の技術的課題ですね。

――光学衛星のデータによる植生の自動判定の精度はどうでしょうか?

大橋:今回の実証で分かったことですが、植物の群落の境界部分にはどうしても誤差が生じます。自然環境において隣り合う2種類以上の植生の境界を引くことは非常に難しいです。地上で植物の専門家が確認しても、その境界は判断する専門家によって異なる場合もあります。こうした状況で植生の自動判読で一定の誤差が発生するのは許容範囲です。精度を上げる努力は継続的に実施しますが、正解率100%は現実的ではありません。精度8割以上の判読結果と補足の現地調査で効率的なモニタリングが実施できると考えております。

――令和5年度の実証では、洪水等で流れてくる外来種の対策や河道に樹木が増えてしまう樹林化の対策に利用されるのですね。どのような成果が期待できるのでしょうか?

勢田:昨年度は、実証の第1段階として基本的な植生分類である28種類に分類することができました。2番目の目標として、外来種は川の氾濫があるとの生育範囲が広がる傾向があるとともに、成長速度が速く早めの除去を行わないと洪水の阻害要因となりますので、侵入状況をモニタリングしていくという非常に大事な課題があります。そこで今年度も内閣府のモデル実証プロジェクトに応募して、河道内の樹林化や外来植生の繁茂状況をモニタリングするというテーマで採択されました。外来種の代表には北米原産のハリエンジュという木があります。大きく育ち、洪水のときに川の流れを阻害してしまいます。ほかにもアレチウリやオオキンケイギクなど、国土交通省では対策を優先すべき主な外来植物10種類を選定しています。特に顕著なものからチャレンジをしていきたいと思っています。

外来種は季節によって花をつけるので、特有の花の色で判別できないかと考えています。春先に黄色い花を咲かせるならば、その時期の衛星データで変化を見極めながら判別することが可能なのではないかと考えています。

――一連の実証はまず国が管理する河川で行われています。今後は、この成果を地方へ展開していかれるのでしょうか?

外口:今後、3番目の目標として都道府県が管理する河川への適用を目指していきます。都道府県で管理している河川は国土交通省管理の河川の10倍以上あります。一方で都道府県ごとの状況、特徴も多様であるため、国の方で適用指針を示して頂き、その方針に沿って、都道府県への適用拡大を推進して行きたいと考えています。

大橋:都道府県河川への展開は昨年度の実証で試験的に実証しています。河道内の植生調査が実施されていない都道府県河川において、植生の自動判読をするための教師データが構築できないので、近傍の植生調査が実施されている国土交通省管理河川で教師データを検討し、その教師データを用いて都道府県河川を判読できないかという試みです。例えば北海道内の2河川で教師データ構築し、他の道内河川を判読する等の取組を始めております。まだまだ教師データの蓄積等が不十分ですので、正解率は高くて6~7割、低い場合では3割程度でした。精度に幅があるので、どのように教師データを作っていくのか、実証を続けていかなくてはならないと感じています。エリア単位の教師データが準備でき、衛星データで精度よく自動判読が可能になれば、都道府県の河川管理に関しても非常に有効なのではないかと感じています。

――今まで大きなコスト、手間がかかっていた水辺の植生調査を効率化、高頻度化できるようになると、日本の河川の環境の保全にはどのような効果が期待できますか? 今後の川の管理はどう変わっていくのかお聞かせください。

田村:河川を適正に管理をしようとすると、川の中に土が溜まって危なくなってきているのか、木がたくさん生えてきて洪水の支障になってきているのか、河道の変化がどの方向へ変化しているのかということを的確に知る必要があります。衛星で過去のデータも見ながら、変化をより適正な頻度で捉えられるようになったということが今回の実証で見えてきました。変化の状況を見ながら「今ここをちょっと手当てしないとまずいよね」「ここはもう少し様子を見よう」と実際の管理に反映していくことができれば、より適正な河川管理に繋がっていくことが期待できます。現場のニーズを踏まえながら議論ができていれば1番よいことだと思います。

舛田:グリーンインフラをしっかりやっていこうという大きな流れがあります。グリーンインフラは手間がかかるものですが、衛星データという新しい技術は単にコスト削減のためだけではなく、手間をかけて質の高い環境を創出するための技術だと受け止めています。

外口:今回実証した成果は、利活用が広がるようにプロダクトとしてさらに成長させて行きたいです。もっと学習方法を工夫して、広域でも精度が確保できるレベルに仕上げて行きたいですし、関心のある研究者の方々にもご提供できるようにして行きたいところです。植生分類プロダクトとして幅広く活用いただけるよう取り組んでいきたいですね。

大橋:インフラのモニタリングに採用される多くの技術は、民間が複数社で競争できるような市場環境が必要と考えています。我々以外にも衛星データ活用に取り組む民間企業は多く存在します。私たちのチームは、今回の実証で得た知見に加え、独自に各社で取り組んだ研究開発で成果を合わせることで、競争に優位性を確保しようと取り組んでいます。

地域によって抱えている課題も異なるわけですし、課題を伺った上で、どのような対応ができるのかということをいわゆるオーダーメードなご相談も受けたいと考えております。今回は河道での実証ですが、植生というのはさまざまな適用場面が想定できます。例えば、過去に災害で土砂崩れが発生し、地肌が露出しているような被災箇所において、広域に緑化を進める際のモニタリングにも利用できますし、利用分野は幅広いです。

外口:衛星データの活用をこれからもっと広げていかなくてはならないと考える社会的背景として、少子化による労働力の減少がこの先さらに深刻になることが非常に大きいと思います。国民一人当たりのGDPを如何に向上させることが出来るかというところがテーマになるため、単なる効率化ではなく、人の本当の価値を引き上げていって、隙間が生じればロボティックスやAI、空間情報であれば衛星データで埋めていく。潜在的な衛星の価値はこれだと思います。 我々もブレイクスルーを深めて、衛星のデータを使って貢献することができたら衛星がもっと広がりが出てくると考えています。