山口県流の衛星データビジネスの育て方 ー全国展開もできるツール開発へー

2017年、JAXAが山口県に「西日本衛星防災利用研究センター」を開所しました。人工衛星「だいち2号」が撮影する西日本地域の画像データをもとに、防災分野における利用と応用に向けた研究が行われ、解析結果を防災関係機関と共有しながら、災害の全体像の把握や緊急輸送ルートの選定などに活かすことを目指すものです。これを機に、衛星データを利用した産業創出の取り組みを始めた山口県。人材育成のための技術セミナーを重ね、農業や水産業、防災、地図更新の分野で県内企業の開発した衛星データ利用ツールで事業化にも成功しています。これらのニーズを掘り起こし、衛星データ利用産業を育てる取組をどう進めてきたのか、山口県産業技術センターの藤本正克さん、森信彰さん、山口県産業労働部イノベーション推進課の野村亘さん、來見俊祐さん、株式会社ニュージャパンナレッジの笠原宏文さん、セミナー受講者にお聞きしました。

――衛星データを利用して実証に取り組んだ例として、防災分野ではニュージャパンナレッジ(NJK)さんが手掛けられた「ため池防災システム」がありますね。衛星データをどう活用して、システムを構築されたのでしょうか。

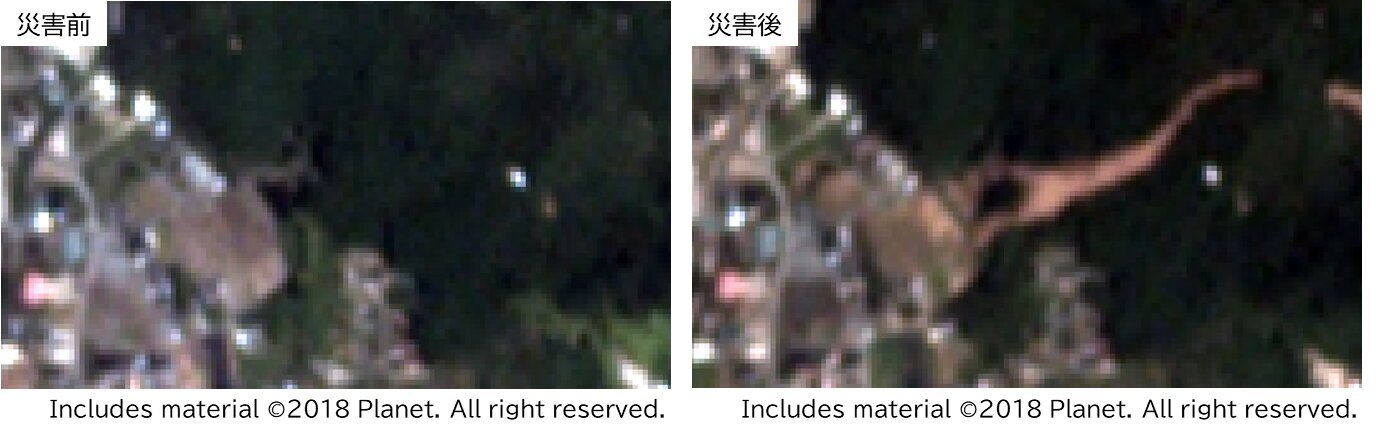

藤本:山口県が衛星データの利用を始めた翌年の2018年に、西日本で起こった豪雨によるため池の決壊で人が亡くなったこともあり、国から「1カ月以内に全てのため池の緊急点検の実施」という要請が出ました。山口県内には約9000カ所のため池が登録されていて、土砂は流入しているものの決壊はしてないというため池もあり、再度豪雨があると決壊する可能性がありました。ですから、決壊しているため池の点検だけでなく、水の色が変わっている、土砂が流入している、など先々に決壊するおそれがあるため池を見つけ出す必要がありましたが、人力には限界があります。とはいえ、見落としがあったら大変ですので、フィルタリングのために衛星データは使えないか、ということになったのです。

笠原: 藤本さんから、豪雨前と後のデータを使って、ため池の水面の色に変化があったかどうかを調べたいというお話がありました。土砂が入ってきて水の色が緑色から茶色になっていないかどうかを解析して、変化があったため池を現地調査してもらう流れで、特に山奥など人が調査をしづらいところです。県内にあるため池の数が多すぎるため、およそ80カ所に絞りました。

また、解析のために、ため池を「点」ではなく「面」で調査するためのデータから作る必要がありました。ため池の場所を登録する際のポイントのデータならあったのですが、水面をエリアとして調査するためのポリゴンデータ(※1)はない。そこでまず水面のベクターデータ(※2)を作り上げて、その範囲の水面の色が変わったということを見つけ出す必要があったのです。

※1:線で囲まれた多角形の面データ

※2: 座標や形状などの情報を数値で表現したデータ

藤本:そうして現地確認をしていったところ、ほとんどは枯れ葉などが溜まって色が変わっていたということがわかりました。当時は必死だったので、調査用の山口県全域の衛星データを数多くダウンロードして調べていました。まずは衛星データを利用してみて、ため池のポイントだけではなく形状が分からないと評価できない、といったような経験値ができてきたわけです。

笠原:全員参加でやりましたね。水面の判定にはNDWI(正規化水指標)ですとか、さまざまなインデックスも使いました。

森:そこから独自に「ため池防災システム」を構築しました。単にため池があるということだけでなく、公共施設が下流域にあるのか、どの程度の影響を及ぼすかといった指標を定義しました。

笠原:避難所や病院、周囲の家屋や道路などの情報を合わせて、もしも決壊したらどのような影響があるのか、ということをシミュレートできる「ため池危険度判定」もできるように構築したのです。これまで災害時には、現地で写真や動画を撮影したら終わりとなっていましたが、実際には1週間、1カ月といった限られた時間で災害調査の集計をしなくてはならないため、タブレットに被害箇所を登録すると、「災害被害調査集計」に合わせた資料を出力することができるようにしました。現場の声を聞いて作ったので、使い勝手も含めて他のシステムとは差別化できていると思います。

出典:S-NET 宇宙ビジネス情報ポータルサ出典:S-NET 宇宙ビジネス情報ポータルサイトイト

――スポーツ分野の利用例もありますね。2019年には、視覚障害者のランニングを支援するシステムの実証実験をされています。こうした独自の取り組みはどのように生まれてきたのですか?

藤本:「みちびき」のサービスが2018年に始まったときに、2020年東京パラリンピックでブラインドマラソンの金メダリストである 道下美里さんが山口県下関市出身ということから、ブラインドマラソンの支援ができないか、というアイディアが出てきました。道下さんのサポートランナーをされた人が県庁にいたので話を聞いたところ、道下さんのような選手には、専属の伴走者がチームを構成しており、「みちびき」でのサポートは必要ないけれども、一般のランナーの伴走者支援は必要だと。日本ブラインドマラソン協会の山口支部に協力してもらって、支援ツールの開発に取り組みはじめました。

笠原:ランナーさんもそうですが、ガイドランナーさんも初めて走るコースの場合、1km先に何があります、といったことを全て把握しきれないですよね。また走りながら細かく右に曲がります、下り坂がありますなど全てガイドすることも難しい。走っているときに、「今、右手にはこのような景色が見えています」、などといったガイド情報もあったほうがよいのだということがわかりました。

出典:S-NET 宇宙ビジネス情報ポータルサイト

藤本:SLAS対応のGNSS受信機のコストなどの課題があったので、最終的にはワイヤレスイヤホンを1個ずつ視覚障害者の人とサポートの人につけて同じ情報が一緒に流れるというしくみで実証実験をしています。新型コロナウイルスの影響で一時ストップしていたので展開はこれからですが、スマートフォンでも利用できるようにしたいですね。

笠原:視覚障害者の方でも42km走れるマラソンコースが何か所かあるので、まだ実現はできていないですが、そういったところで使ってもらいたいなとは思っています。

――山口県で衛星データを利用して産業創出を支援する取り組みが始まったのはどのような経緯なのでしょうか?

野村:もともと2017年に政府関係機関の地方移転で、JAXA西日本衛星防災利用研究センターを山口県に誘致したことを受けて締結したJAXA、山口大学、山口県の三者による協定において、衛星データを活用した「防災利用」と「宇宙教育」と「産業創出」という3本の柱に取り組むことになりました。

藤本:誘致と同時に研究会も設立して、県内企業の笠原さん(ニュージャパンナレッジ)を始め、情報系の企業さんに入ってもらって始めたわけです。県内では前例がないことを始めるので、競争力を上げるには実践の場というのが非常に重要になります。

研究会自体は2017年の3月に始まりました。研究会やセミナー、補助金という枠組みは予算が取れればすぐに始められますが、「衛星リモートセンシングの活用」となると、どういうところに衛星データを使えるかわからない限り始めようがないですよね。検討が進んでも、本当にできる技術があるか、ということもあります。ちょうど同じ年に内閣府の「課題解決に向けた先進的な衛星リモートセンシングデータ利用モデル実証プロジェクト」等(以下、プロジェクト)が開始され、経済産業省のTellusが2019年に運用を開始したタイミングもあり、このプロジェクトへの提案を見据えてワーキンググループをやってみることにしました。それ以前は地方からは、基本的に中国経済産業局などに提案を出すといった認識しかなく、県からいきなり政府関連の実証事業に応募するという発想は全くなかった。けれども立ち上げ時期だったこともあり、サポートしてくれる人もいて、頻繁にミーティングをして、「これを出そう、あれも提案しよう」と話し合いました。

森:補助金さえ出せば企業さんがうまくテーマを持ってきてくれるかというと、なかなかそうはいかない。企業さんも自社事業に対してならともかく、まだやったこともない分野でのテーマ創出はとても難しいものです。そこでニーズを持っている農林総合技術センターや水産研究センターといった行政の側にヒアリングするべく、いろいろ回りました。これがすぐに事業に結びつくかどうかは別として、進むべきテーマは決まります。

――研究会の開始当初から企業さんにお声がけしていたのでしょうか? どんなところに呼びかけていましたか?

藤本:研究会を開くと、最初は多くの分野の企業が集まってくださりました。県内企業にもJAXAが来たなら何か面白いことがあるかもしれない、という期待度がありました。始めた当初は面白そうだし、何か新規事業に取り組むきっかけになるかもしれない。特に情報系企業の参加は多くありました。そうしてさらに、内閣府等の実証プロジェクトが開始され、採択されるという実績もできると他の企業さんが来年はうちも考えて申請しようかとなりましたが、それには、衛星データのことを知らないといけないのでセミナーを開催しました。

森:プロジェクトも最初は通らないこともありましたが、それでも数を出さないと当たらないということで、次の年からは毎年募集があることがわかっているので、早めのスタートを切って、次に向けての話をするようになりました。また、技術を学んだだけではすぐに業務には繋がらないのですが、といっても作ってみないとわからないというのもありますので、必要な基礎技術をセミナーで専門家にインプットしてもらい、それを受けてから産業技術センターからの業務委託でプロダクトを作ってください、という形にすると、企業さんはセミナーの知識を受けて実践ができる。一昨年は無償のSentinel衛星のデータを使って、ベクターとラスター(※3)のデータのやり取りをクラウドのサービス内で実践し、農業情報提供ツールを開発する講座を実施しました。さすがにセミナーを受けただけで独自開発できますとまでは言えないのですが、実際になにかを作った実績ができます。こうした地道な取り組み方は山口県の特徴的なところですね。

※3:格子状(グリッド)に並んだピクセル(画素)の集合体で表現

――2017年から現在までで農業、水産業、防災、地図更新という4分野でプロジェクト提案17件、県補助事業(やまぐち産業イノベーション促進補助金(宇宙利用産業分野))8件、事業化までこぎつけたものが6件という実績がありますが、テーマを創出する目標値のようなものがあるのか、それともまず掘り起こしが大事なのかというところもお聞かせください。

藤本:テーマを探すことが目標ですね。先にも話しましたように、県に関連部署があれば、テーマを持っていそうなところを訪問して話を聞いてもらう確率は高いというのはありますね。

來見:まずは関連部署から、衛星データに関係なく、「こういう事業されていると思うんですけど」ということで課題を聞きに行ったり、「この分野には衛星を活用すればこの課題を解決できるかも」とテーマ的に当たりをつけたりして、ニーズとすり合わせる

ということもありますね。

藤本:例えば農業法人の場合、県農業振興課や農林総合技術センターに良い生産者を紹介してもらう。ニュージャパンナレッジさんは昔からGISを手掛けているので、森林や農村整備関係のつてで先方に聞いてもらう、ということもあります。どこが、何が得意かというのはやはり説明しない限りわからないですからね。

笠原:県の農林水産部と地図情報システムをずっとやらせてもらっていたので、ベースがあったのと、そこに背景として衛星データが入ってきて、今までできなかったことができるようになってきたという感覚があります。農業委員会などの現地調査のシステムがそういったパターンですね。RESTECさんと一緒に取り組んだもので、パッケージ化してこれから横展開していきたいと思っています。

藤本:GISをやっている会社が先にあったというのはよかったですね。ベースがなくていきなり衛星データというのはなかなかハードルが高い。ここまで来たので、GISをやっていない会社でも何かできないかというのが次の課題です。

――研究会、ワーキンググループを実施するというだけでなく、その内容も事業につながるようにアップデートされていますね。GISのバックグラウンドを持っていないけれども、衛星データが使えるかもしれないという企業さんを掘り起こすには何か工夫がありますか?

藤本:セミナーでは、最初はもっと原理の説明などをしていたのですが、プロジェクトに参加するとなると、もう少し突っ込んだ話になってきます。例えば小麦の生育管理の場合、衛星データと農地の筆ポリゴン(※4)を使って圃場ごとのデータをどう出すのか、という話になります。それまでのセミナーではそこまで具体的な話はしていなかった。

※4:農林水産省が提供する全国の農地のデジタル区画情報

そこで2020年にやり方を変えて、開発委託とセミナーを連携させたプログラムを新たに始めました。参加条件をPython(プログラミング言語)ができ、クラウドサービスも取組んだことがある、という企業にしました。6回のセミナーを実施して修了した企業からセミナーで習得した技術を用いたソリューション開発を委託することにしました。こうすると入ってくる企業さんは技術習得と実践を行うことができるので、うまくいっている方式だと思います。

セミナー受講者:2017年から続けて、2022年ごろになるとそこまでの蓄積があって「ベクターとラスター」といった基礎知識があるので、話がスムーズになりますね。

森:裾野を広げるとなると、もう少しGISがわかる人が増えないと根本的にツールが作れないというのが次の課題ですね。

最初のころは全て山口県内の企業でプロジェクト提案をしようと思っていました。その方が県に還元できるわけですが、あまりにも絞ってしまうとテーマが広がらないので、今はそこまで制限はしていません。

セミナー受講者:新しい分野に入りたいけれども別の分野を学ぶのは時間がかかりますからね。このような取組の中で知見をためていきたいと思っています。

――実践を重ねるうちに、どんどん県の事業に浸透してくるわけですね。裾野拡大のために取組まれていることは?

藤本:始めた当時は、県の各部署に衛星データの利用可能性みたいなのを調査していたんです。最初はかなり熱量があるのですが、何年も続けると衛星だから、という特別感はなくなってきます。ですから方向を変えて、「衛星が使えるか?」ではなくてこちらから「どんな事業をやっていますか?」というヒアリングをします。その中で衛星データが使えるかどうかをこちらが考えます。分母が広がらないと新しいものは出てこないですからね。

――アイディア出しやブレストを日々されているということですか?

藤本:そうです。そして、衛星データが当てはまる部分を探すよりも、当てはまらないところを探して、「ここは関係者にいろいろ当たってみたけどダメだった」というように判断していく。なるべく関係者に聞いてからです。とはいえ、担当者が代わるとまた状況が変わる可能性もあります。

來見:衛星データのアイディアがバンバン来てほしいというのもありますし、きっかけを作ることで県内の企業さんが新しいビジネスや受注の機会につながっていくといいですね。県内産業を盛り上げるひとつの切り口として宇宙産業、衛星データの活用があると思っています。