気象衛星観測からもわかる強い寒気が南下して各地で初冠雪

初冠雪の便り

日本の上空には、11月上旬並みの寒気が南下し、北海度から近畿地方にかけては、今冬一番の冷え込みとなり、北海道だけでなく、本州でも平年より8日から18日早く初冠雪を観測しました。

北海道では、9月30日に旭川地方気象台が大雪山系旭岳の初冠雪を観測していましたが、10月5日には、札幌管区気象台が手稲山で初冠雪を観測しました。

また、10月5日には、青森地方気象台が八甲田山、盛岡地方気象台が岩手山、福島地方気象台が吾妻山の初冠雪を観測しました。本州での初冠雪は、今冬初めてのことです。(タイトル画像の吾妻山はイメージ画像で、今年の初冠雪ではありません。)

初冠雪は、「夏が終わったあと、山麓の気象官署から見て、山頂付近が初めて積雪などで白く見えること」をいいます。山が雲で覆われていると、冠雪を観測できないので、山頂付近に積雪があっても、初冠雪が遅れます。

また、有人の気象官署からの観測ですので、約100ヶ所の測候所が無人化されて特別地域気象観測所になりましたので、初冠雪を観測する気象官署が大幅に減っています。例えば、富士山の初冠雪の観測は、現在は甲府地方気象台からの観測だけですが、平成15年(2003年)までは山梨県の河口湖測候所、平成13年(2001年)までは静岡県の三島測候所も初冠雪の観測を行っていました。つまり、3ヶ所から1ヶ所に減っています。

一旦収まる今回の寒気南下

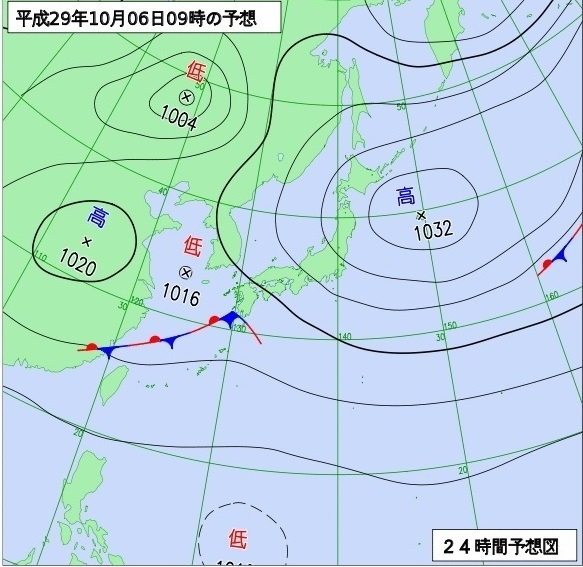

今冬一番の寒気南下は、一旦収まり、西から低気圧などの気圧の谷が接近してきます(図1)。

このため、前日に比べれば暖かい朝となりましたが、その後、次々に強い寒気が南下し、天気は移り変わりながら冬に向かいます。

強い寒気は、気象衛星「ひまわり」からもわかります。

筋状雲の離岸距離

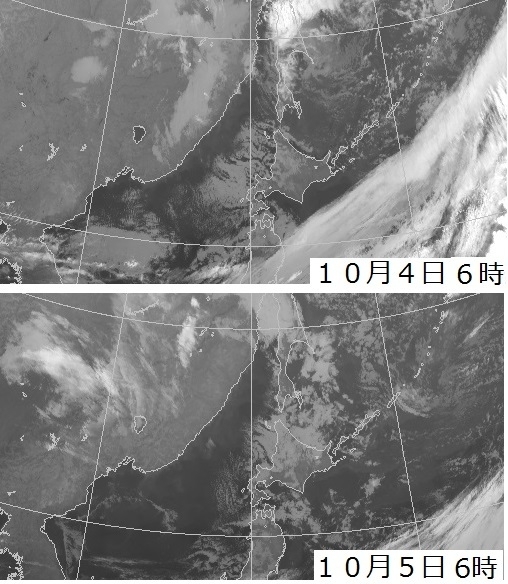

シベリアから南下する寒気は、暖流が流れている日本海を吹き渡るとき、日本海から熱と水分を吸収して変質し、積乱雲が発生します。気象衛星から見ると、積乱雲は筋状の雲となり、季節風に沿って日本に向かって移動します。

シベリアからの寒気が強いと、大陸から日本海に入ってから積乱雲ができる場所までの距離(離岸距離)が短くなりますので、離岸距離の変化から、寒気の強さの変化が推定できます。

気象衛星「ひまわり」からみると、10月4日6時の離岸距離は大陸と北海道との中間点付近です。これが、5日6時になると、離岸距離が大きくなり、北海道の近海から積乱雲が発生しています(図2)。

つまり、日本海に発生する筋状雲の離岸距離が、前日に比べて大きくなっていますので、今回の寒さのピークは過ぎようとしていることを示しています。

冬場の強い寒気となると、日本海に入るとすぐに積乱雲が発生し、離岸距離は短くなります。

温度の低い大陸が映る

地球上の物体は、すべて温度に応じた赤外線を放出しています。このため、赤外線の強さを観測すると、その赤外線を出している物体の温度を推定することができます。

気象衛星「ひまわり」の赤外画像は、昼夜関係なく得ることができるため、テレビや新聞などでよく使われていますが、温度の低いものほど白く映るようにした画像です。

雲が存在する対流圏では、高度が高くなるにつれて温度が低くなりますので、温度の低くて白く映る雲というのは、雲頂が高いところにある雲ということになります。

雨粒が多い雲ではありません。高いところにある巻雲などの雨を降らせない雲も白く映ります。

また、赤外画像は気温が低いと白く映るので、温度が低くなった大陸なども白く映ります。

つまり、気象衛星から、大陸の寒さがわかるのです。

図でも、大陸がうっすらと白くなり、日本海と区別できるようになっていますが、大陸の温度が、もっと下がると、さらに白くなって1枚の画像だけでは雲と大陸との区別が難しくなるほどです。

ただし、温度が低いことで映った大陸の白さの広がりは、移動や変化が雲に比べて小さいことから、数枚の画像を比較すれば容易に雲の白さと区別できます。

大気に吸収されにくい波長の光(大気の窓)で観測

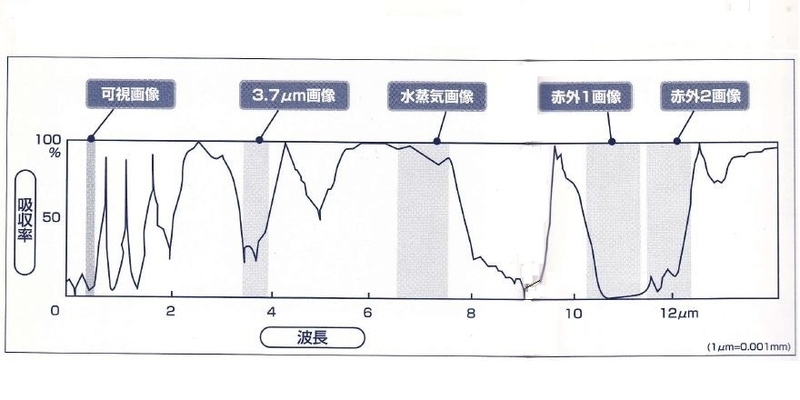

気象衛星は、宇宙空間から太陽らの光(可視光線など)の反射や、地球から放射される赤外線の放射を測定しています。

これらの光は、衛星に到達するまでに地球を取り巻く大気の間を通っています。

大気には吸収されやすい波長の光と吸収されにくい波長の光があるため、波長を選んで観測すればいろいろなことがわかります(図3)。 昭和52年(1977年)に最初に打ち上げられた「ひまわり1号」では、可視光領域の0.55から0.9マイクロメートルの波長の光と、赤外線流域の10.5から12.5マイクロメートルの波長を観測する2種類の放射計が搭載されていました(1マイクロメートルは、1000分の1ミリメートルのことです)。

ともに、大気による吸収の少ない「大気の窓」と呼ばれる波長を観測する放射計で、観測の結果が「可視画像」と「赤外画像」です。

大気に吸収されやすい波長の光の観測

平成7年(1995年)に打ち上げられた「ひまわり5号」以降は、大気の窓の赤外線を、10.5から11.5マイクロメートルを観測する放射計と、11.5から12.5マイクロメートルを観測する放射計で、大気の窓での観測を詳しく行っています。

また、新たに大気中の水蒸気による吸収率が高い6.5から7.0マイクロメートルの波長を観測する放射計を搭載しています。

このため、水蒸気で吸収されやすい波長での観測と、吸収されにくい波長(大気の窓)での観測を比較することによって大気の中層から上層での水蒸気の広がりを推定することができるようになりました。これが「水蒸気画像」です。

また、平成17年(2005年)に打ち上げられた「ひまわり6号」からは、3.5から4.0マイクロメートルの波長を観測する放射計も搭載し、夜間の霧観測ができるようになっています。

このように観測する波長の数が増えると、様々なことが分かります。

現在使われている静止気象衛星は、平成26年(2014年)に打ち上げられた「ひまわり8号」です。

この「ひまわり8号」は、赤外線領域で13種類、可視光領域で3種類(青、緑、赤の3原色でカラー合成用)の波長を観測する放射計を搭載し、防災のための監視と地球環境の監視の機能が強化されています。

図1の出典:気象庁ホームページより

図2の出典:気象庁ホームページをもとに作成

図3の出典:饒村曜(2000)、気象のしくみ、日本実業出版社。