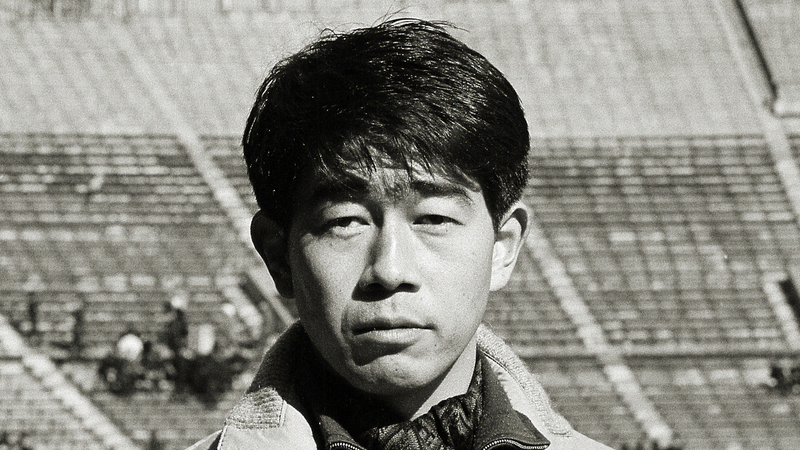

合掌、岡野俊一郎さん。若き日の写真と、2002年日韓W杯の縁とは(その1)

20年以上も前。セピア色をした古い写真を見せてもらった。日の丸を左胸につけた16人の若者たちが芝生に腰を下ろし、あるいは隣と肩を組んで、少しはにかみながらも誇らしげにこちらを見つめている。バックにあるのは、サッカーのゴールらしい。よく見ると横文字の看板があるから、日本のサッカーチームが海外遠征に出かけたときのもののようだ。

1995年、日本サッカー協会は国際サッカー連盟(以下、FIFA)に「2002年W杯開催提案書」を提出した。日本でW杯を……という、500ページを超える雄弁な立候補表明だ。結局日本は、2002年のW杯を韓国と共催することになるのだが、その招致活動のさなかに、岡野俊一郎さんにお話をうかがったことがある。

「この写真のころから考えたら、W杯を日本に招致しようなんて……。ワールドカップの"ワ"の字もありません。でも夢を持たなければ、その夢を実現する資格すらない。ですから、いつか日本でW杯を……という大それた夢だけは持っていました」

岡野さんは、セピア色の写真を懐かしそうに見やった。「感謝を込めて」というタイトルで、開催提案書の要約(サマリー)に掲載されたものだ。そして16人のなかには、実は岡野さんもいる。53年、西ドイツ(当時)で行われた国際学生スポーツ週間(現在のユニバーシアード)に派遣された、学生選抜チームの一員だった。日本サッカーにとって、戦後初めてのヨーロッパ遠征である。

当時の日本サッカー協会の、まさに大英断でしょうね……と岡野さんは言った。JR上野駅の広小路口に面した横断歩道の正面、「岡埜栄泉」という看板を掲げた8階建てのビル。話を聞いたのは、その社長室である。当時岡野さんは、この和菓子の老舗の5代目社長だった。

少年だった日本サッカーの"背伸び"

なにしろ、サンフランシスコ講和条約締結からわずか2年。日本では、サッカーはまだまだマイナースポーツだった。協会には、選手を派遣するだけの財源がなく、当時の額にして40万円の遠征費用は自己負担だった。大卒初任給が8000円という時代である。現在の貨幣価値なら、1000万円単位の巨額だ。

だが、世界のサッカー情報がさほど入ってこない極東の国が、世界のトップと試合ができるチャンスである。莫大な費用がかかってもなんとかしようじゃないか、と選手個々の負担、あるいは各所属大学OBの募金などでなんとかやりくりしての遠征だった。世界のサッカーから見ればまだ少年期にある日本が、少年らしく背伸びし、胸を躍らせた挑戦と言っていい。

岡野らさん17人(1人はケガで入院し、写真には写っていない)は、開会式直後のオープニングマッチで、地元・西ドイツと対戦した。どれだけ戦えるか、期待半分不安半分。だがフタを開けてみると、優勝候補を相手に一歩も引かず、逆転また逆転。終了4分前に西ドイツが決勝ゴールを決めたが、少年が大人を相手に大健闘した試合だった。

岡野さんたちに、ある種の満足感はあった。しかし、負けは負け。選手村に帰り、重い足取りで食堂に入る。すると、それまで話し声や食器のふれあう音でにぎやかだった室内が、がシーンと静まりかえった。しょせん、世界ではまだまだ相手にされないのか……敗北感がますます募った。

「ところがその直後、食堂にいた他国の選手全員が立ち上がって、スタンディングオベーションです。サッカーを通じた仲間として、同じスポーツマンとして、健闘をたたえてくれたんです。あの体が震えるような素晴らしい感動は、いまでも忘れません」

サマリーにも、そのシーンが記されていた。

「鳴り響く拍手の中で彼らは気づいた。サッカーは世界共通の言葉なのだと。スポーツはたとえ国や言葉が違っても、すぐに理解しあえる同質の文化なのだということを。(中略)たったひとつのボールが世界を一つにする。それが、あの時の若者たちの想いであり、いまの私たちの想いでもある。私たちは、2002年FIFAワールドカップ日本大会の開催を通じて、世界サッカーの発展と、人類の平和と幸福に貢献したいと願う。心からの感謝を込めて」。

これが、写真のタイトルの意味である。つまり……日本でのW杯開催は、17人の若者たちの感動がその原点にあったのだ。(続く)