トランスジェンダー排除への対応「共に手を取り合うために」立場を超えて18名が議論

トランスジェンダー排除にどう対応するかーー。

近年、SNS上を中心にトランスジェンダーに対するバッシングが激化している現状について、5月17日のIDAHOBIT(同性愛嫌悪や両性愛嫌悪、トランスジェンダー嫌悪に反対する国際デー)に合わせてオンラインイベントが行われた。

女子大学におけるトランスジェンダー女性の学生受け入れの議論がどのように進められ、学内の反応はどうだったのか。

特にトランス女性の女性用トイレや更衣室などの利用に焦点が当てられるバッシングについて、メディアや私たち一人ひとりはどう向き合えば良いか。

トイレや更衣室に限らない、当事者の困難の実態や支援する場の重要性などについて、大学、メディア、当事者・支援者など、さまざまな立場の18名の登壇者が、2時間を超える議論を行った。

トランス排除の現状

冒頭、トランスジェンダーに対するバッシングの問題について、LGBT法連合会代表理事の原ミナ汰さんが現状を振り返った。

日本では、2018年にお茶の水女子大学がトランス女性の学生受け入れを発表した頃から、SNS上でのバッシングが激化してきたと言われている。

「主に、トランス女性が女性トイレや更衣室などを利用することが性暴力につながってしまう、トランスジェンダーと『トランスをかたるニセモノ』との見分けがつかず紛らわしいから排除すべき、などといった言説を中心に、トランスジェンダー女性を身体的な性別の状況のみで判断し、当事者の性自認を否定し、尊厳を傷つけるような言葉がたくさん広がっています」と語る原さん。

バッシングはSNS上だけでなく、リアルな空間、特に政治の場においても「『性自認』という言葉を認めると、女性用の公衆浴場に男性が侵入することを拒むのは差別だ、ということになってしまう」といった論理で、トランスジェンダー排除が公然と語られている、と原さんは指摘する。

「こうした言説は、トランスジェンダーの実態はもちろん、当事者にとっても非当事者にとっても、すでにトランスジェンダーとともに生活している社会の現実を無視したものです」

トランスジェンダーの多くが、学校や職場など日常のあらゆる場面で差別やハラスメントを受けており、当事者の直面する課題は多岐にわたるが、「トイレやお風呂にばかり焦点が当たってしまい、こうしたトランスジェンダーが直面する困難の実態が、なかなか知られない現状があります」と原さんは話す。

その上で、トイレや更衣室の問題については「トランスジェンダーの多くが、性自認にもとづくトイレや更衣室、風呂などの利用に困難を感じています。一般に、性別移行をする際は、生活実態にそったトイレや更衣室などを利用しながら、徐々に新たな性別で自己確立するのですが、トランス女性の多くにとってこの実践は極めて難しいのが現状です。周りからどのように見られるか、当事者の多くが日々不安を感じ、慎重に判断しています」と指摘。

「トランス女性が犯罪者予備軍かのように語られたり、トランスジェンダーだと偽って入ってくる男性と見分けがつかないといった言説もありますが、そもそも、どんな人であっても性暴力をふるうことは許されません。」

「日本の性暴力被害の防止策や被害者保護対策の不備を、トランスジェンダーのせいにしたところで、被害対策の強化にはまったくつながらず、むしろ偽りの安心感を振りまくだけではないでしょうか。」と話した。

トランスジェンダーの多くが性暴力被害を経験しているというデータもある。

「社会に女性に対する暴力や差別が根強く残っているからこそ、トランスジェンダー女性も、そうしたジェンダーに基づく差別や偏見の被害にあっています。私も、一人の当事者として、こうした暴力や差別のない社会をつくりたいと切に思っています」と原さんは語った。

第一部:トランスジェンダー学生と女子大学の現在

上智大学教授の三浦まりさんがモデレーターをつとめた第一部では、「トランスジェンダー学生と女子大学」をテーマに、5つの女子大学から大学関係者が登壇。既にトランス女性の学生を受け入れている大学や、現在検討中の学校など、それぞれの立場から議論した。

津田塾大学教授の髙橋裕子さんによると、日本の女子大学におけるトランス女性迎え入れのオープンな議論は、2017年ごろからはじまったという。

2015年末、日本女子大学の附属中学に寄せられた、当事者の母親からの問い合わせをきっかけに、学内では検討が始まっており、2017年には日本女子大学人間社会学部主催のシンポジウムが行われた。この後、朝日新聞が全国の女子大学にアンケートを行ったこともあり、この課題について「女子大学みんなで考えようという重要な契機となったと思います」と髙橋さんは語る。

日本女子大学教授の小山聡子さんによると、こうした動きの後、2018年8月にダイバーシティ委員会という常設委員会が設置され、そこから大学全体で検討する体制が整備されたという。

途中「学内の準備不足によって、むしろ当事者を傷つけてしまうのでは」という指摘もあり、仕切り直すこともあったが、「かえって綿密な意見収集や対話を重ねることができ、2020年3月に、『2024年4月入学者から、トランスジェンダー女性もともに学ぶ』と決定をしました」と話す。

小山さんは、「これはトップダウンで毅然と物事を決めるという正義を担保しつつ、文脈や意思のすり合わせに時間をかけ、対話を重視する姿勢を貫いたから」と強調。現在は、学生受け入れのための体制整備を進めているという。

学内で大きな反発やトラブルはない

最初にトランス女性の学生受け入れを発表したのは、2018年のお茶の水女子大学だった。メディアでも大きく報じられ、記憶に残っている人は少なくないだろう。奈良女子大学も2019年に受け入れを発表し、両大学は2020年度入学者から受け入れを開始した。

お茶の水女子大学准教授の石丸径一郎さんによると、受け入れ前には学生への説明会を複数回行い、教職員、同窓会、保護者などへの研修・説明も行ったという。

「受け入れに対して正面からの反対意見はありませんでしたが、準備期間が必要ではという意見はあったと思います」と話す石丸さん。

実際に受け入れを開始してから反発などはあったのだろうか。

石丸さんは「時々マスコミの方から同様の質問を受けることがありますが、ひどく対応に苦慮するような外部からの攻撃などは特になく、学内でも大きなトラブルは起きていません」。SNS上ではバッシングが激化しているが「学内では落ち着いて過ごせていると思います」と語った。

同じく受け入れを開始している奈良女子大学名誉教授で、追手門学院大学教授の三成美保さんも「在学生の受け止めは非常に好意的でした」と語る。

背景には、すでに学内の授業でLGBTQについて取り上げられていたことや、「何より、高校時代から、すでに身近に当事者の友人がいるという人がかなりいた」ことが挙げられるのでは、と話す三成さん。

「現在、受け入れによるトラブルがあったという話は聞いていません。学生からも『ならじょを誇りに思う』『自分も性についてモヤモヤしていたので嬉しい』という意見が多く寄せられました」と語った。

受け入れ開始以降、入学に関して何件か相談があったというが、「実際に何人が相談・受験・合格したかは内部の教員にもわからないようにしている」という三成さん。

「すでにトランス女性が自然と女性の生活空間に馴染んでいることも多く、わざわざ明らかにして個人が特定されるのを避けるためです」と話した。

一方、日本女子大学の小山さんによると、2020年6月に学長名でトランス女性の学生受け入れを発表した直後、YouTubeで「女装して大学に入り性犯罪に及ぶと公言するような、とんでもない動画があげられ、すぐに削除依頼をし、動画が削除されました」という。

これに対し、小山さんは「大学の外から見聞きされる侮蔑的な言動を、学内の人が非常に不快に思ったり、不安を感じたりする危険に対して、毅然とした姿勢が必要だ」と指摘。

学内ではポジティブな意見が多く、たまに寄せられる疑問や懸念については、一つひとつ面談を重ねてきているという。

「懸念や不安には、シンプルに誤解が含まれていることが多く、顔が見える関係の中で丁寧に説明し解決できると実感してきました」。

さらに、そうした"懸念"の背景には「(過去に本人が受けた)ジェンダーによる抑圧の経験が見えることもあり、そうした学生自身を力付けるための学内の検討にも議論が開かれていきました」と語った。

トランスジェンダー男性の視点も

「これまでの4つの女子大学に比べて、東京女子大学は検討に時間をかけている」と語る、東京女子大学教授の唐澤真弓さん。

学内で大きな反対があるわけではないが「時間をかけて理解を深めていくことが大切」と考え、ジェンダーに関するさまざまな“声”を聞くための「Woman’s Cafe」を開いている。

「女性学研究所での研究紹介をしたり、学生との意見交換を通して、丁寧に検討を進めています」と唐澤さんは話す。

また、唐澤さんは協定校であるアメリカの名門女子大学「セブンシスターズ」のひとつである、マウント・ホリーヨーク大学へ訪問した際の気づきを共有。

アメリカの大学共通願書(Common Application)では、「法的な性別 Legal sex」と「性自認 Gender identity」の項目が設けられていて、同大学ではその両方を受験資格に含めているという。

現状、トランス女性学生の受け入れに注目が集まっているが、「トランスジェンダー男性などの学生や、性によるネガティブ経験を持つ学生など、割り当てられた性別が女性であるが故に困難を抱えている人も受け入れているのだなと思います」と唐澤さんは話した。

この点について、三成さんは奈良女子大学において「トランス女性の受け入れと同時に、在学中に戸籍上の性別を男性に変更しても、卒業まで在籍を保障するということにしました」と語る。

お茶の水女子大学の石丸さんによると、同大学では、戸籍/パスポート、または性自認が女性であれば出願ができる仕組みになっており、「戸籍上の性別が女性であるトランス男性も排除していない」と話した。

多様な女性のための女子大学

最後に、三成さんは「女子大のトランス女性の受け入れは、当事者をエンパワーメントすることに繋がったと信じています。その一方で、これがゆくゆくは”特別なこと”ではなくなることを期待しています」と語った。

2020年、日本学術会議はトランスジェンダーに焦点をあてた提言を発表している。

策定に携わった三成さんによると、「EU諸国を中心に『持続的な性別違和感があり、性自認に即した生活を、社会的に受け入れられているトランスジェンダー』は、身体を変えたり生殖機能を取り除かなくても、法的性別が変更できるようになっている」という。

日本では「性同一性障害特例法」によって法的な性別を変更できるが、「そのハードルが高すぎる」と指摘する三成さん。

性同一性障害という概念は国際的にも使われなくなってきており、「要件の緩和が必要だ」と強調する。

「そうなれば、女子大学が法的な性別と異なる女性を"特別視"せずに済みます。現在の受け入れの取り組みはとても意義がありますが、過渡期ならではのものだと思っています」と語った。

トランスジェンダー女性も女子大学への入学を望む人がいること、トランス女性も含めた「女性のための大学」が必要なのは、社会にジェンダーにもとづく差別や偏見、不平等が根強く残っているからだ。

津田塾大学の髙橋さんは、「女子大学が生まれた源流、そこには、大学で学ぶことなど『市民としての諸権利』が女性に認められず、女性が高等教育から排除されてきたという背景があります」と指摘。

日本ではジェンダーギャップ指数が156ヵ国中120位と依然、著しく低いままだ。

髙橋さんは「女子大学はどの国にもあるわけではありません。日本はいまでも女子大学が必要な、ジェンダーギャップが著しい状況なのです」と強調する。

こうした社会の不公正が背景にあるからこそ、女子大学が果たすべき大きな役割がある。

「性(性別に加え、性的指向、性自認)、人種、民族、階級、宗教、国籍、地域、障害などによる差別や偏見を撤廃し、ガラスの天井を突破する推進力となっていく、多様な女性を育んでいくミッションを女子大学は持っています。」

「マージナルな場に置かれ、排除されていた女性を包摂して、女たちがセンターに位置する高等教育の空間を提供しようとした女子大学には、ソーシャル・ジャスティス(社会正義)にコミットするという価値が、その源流にあるからです」と髙橋さんは語る。

トランスジェンダー女性の迎え入れを通じて、「女子大学のミッションを改めて考え、アップデートしていく必要があると思っています」と締め括った。

第二部:トランス排除にジャーナリズムはどう向き合うか

第二部では、メディアや情報を発信する立場から「トランスジェンダーへの差別や排除のない社会を作るために、ジャーナリズムには何が出来るか」というテーマで議論が交わされた。

モデレーターをつとめたエッセイストの小島慶子さんは、「トランスジェンダー」と聞いたときに「どんな人物像が思い浮かぶか」と問いかけ、「おそらく『身近な友人』を思い浮かべる人は多くないのではないでしょうか」と、テレビや映画、漫画など、メディアによって作られたイメージの影響を指摘。

「メディアで描かれる間違ったトランスジェンダー像や、偏ったイメージをそのまま信じて、無自覚に『きっとああに違いない』という先入観をもっている人が少なくないのでは」と問題提起した。

これに対し、東京大学大学院教授の田中東子さんも「特に日本のテレビのバラエティ番組、ツイッターやYahoo!ニュースのコメント欄などで、トランスジェンダーの人たちが描かれ、説明され、表現されてきた蓄積が、私たちの認識に大きな影響を与えていると考えられます」と指摘。

「実際、私たちの多くがトランスジェンダーについて正しい知識をもっていないにもかかわらず、あたかも知っているかのようにツイッター上やコメント欄などで、トランスジェンダーについて発言することがまかり通ってしまっている面があります」と話した。

特に近年は、トランス女性の女性用トイレ利用などの点に焦点が当てられ、バッシングが激化している。

この点について小島さんは、どうしたらトイレでの性暴力被害を防げるかという議論と、トランス女性が安心して女性用の設備を利用できるようにするための制度づくりが「混同されて語られているのがもどかしい」と話す。

「私自身、死角の多い作りのトイレで怖い思いをしたことがある」と語る小島さんは、「トイレの安全は誰にとっても重要な課題なのに、性暴力被害の実態や、防止策について取り上げる機会が足りなかったのでは」と指摘。メディアがこうした問題に無関心であったことが、誤った認識に基づくトランス女性へのバッシングが起きた一因ではないかと懸念を示した。

SNS上を中心にジェンダーに関する問題を日々発信している弁護士の太田啓子さんも、「性暴力そのものが軽んじられてきてしまったこと」が、トランス排除言説に向かってしまっている側面があるのではないかと語る。

太田さんがツイッター上ではじめてトランスジェンダー排除の言説を見た際、「日頃ジェンダーの問題に鋭い考察をしているアカウント同士が、トランス女性のトイレ利用について論争をしていて、いったい何が起きているかわからなかった」という。

それまでトランスジェンダーだと明かしている直接の知人はいなかった、という太田さん。

メディアで語られるイメージやバイアスもあり、しばらく考えてもわからなかったため「当事者の声を聞かなくては」と思い、意識的に当事者の発信を探し、当事者が勧めているドキュメンタリーを見るなどして、当事者の声を聴こうと努めたという。

「そこで、『これはトランスジェンダーに女子トイレの利用を認めるという議論のたて方自体がおかしいのだ』と気づいたんです」と太田さんは話す。

一方で、トランス排除的な発言をしてしまうシスジェンダーの女性たちの背景には、「社会から性暴力被害を軽んじられ、声を上げても黙らされ、傷つきすぎて警戒してしまっている人が少なくないのだろうと思います」と語った。

「性暴力被害が軽視されてほしくないですが、トランス女性も女性として性被害にあっているという事実を覆い隠してはいけません。男子トイレにいって被害にあうかもしれないのに、『あなたは男子トイレに行ったら?』と、それがどんなに傷つく排除発言なのか、立ち止まって考えてほしいと思います」と話す太田さん。

こうしたトランスバッシングの現状について、太田さんは「私も理解したのはそんなに前ではありません」と留意しつつ、「女性差別に反対する人が、トランスジェンダー排除に対抗する発信をすることが重要」と思い、今回このイベントに登壇することを決めた、と語った。

小島さんは、宝塚大学看護学部の日高庸晴教授が2019年に行った調査で、トランス女性の57%、トランス男性の51.9%が性暴力被害経験があることを紹介。

「気づいていないだけで、すでにトランス女性は女性トイレを使っていて、身近なところですれ違っているのです。そうした人たちが、今どれだけ怖い思いをしているかを想像してほしい」と小島さんは話す。

「SNSを見て『もし自分がトランスジェンダーだと知られたら、こんなひどいことを言われるのか』『トイレを使っていることがわかったら、犯罪者扱いされるのか』と、恐ろしくなるでしょう。トランス女性が、普段の生活で不安を感じたり不利益を被っていることについても、もっと伝える必要がある」と指摘した。

今年3月まで大妻女子大学に勤め、今年から共学である東京大学に移った田中さんは「これまで女子大でどれだけ安全なトイレを使えていたかを実感した」と語る。

「いまの大学ではトイレが危険な場所にあることも多く、校舎の隅の方に設置され、暗かったり、女性用が奥にあったりして、あまり配慮がされていないと感じています。」

本来こうしたトイレの問題に、シスジェンダーもトランスジェンダーの女性も共に連帯して声を上げていけるはずが、「SNSでは心ない言葉が広がり、メディアやポピュラーカルチャーの中でもトランスジェンダーに対する偽の敵対関係が作られてしまっていることを危惧しています」と田中さんは話した。

課題は「トイレ」だけじゃない

冒頭、トランスバッシングの現状について語った原さんは、トイレやお風呂にばかり焦点が当たり、当事者が直面する困難の実態がなかなか知られないという問題を指摘した。

この点について田中さんは、メディアにおいてトランスジェンダーが、どのような切り口で、どれくらいの量が語られ、また、何が語られていないかを考えることも重要だと指摘する。

「トイレやお風呂の問題のみに集約し、さらに、何か加害的な語り方が知らず知らずのうちに広がってしまっている点や、これまでメディアを通じて蓄積されてきたトランスジェンダー像をどう是正していけるか。もっと日常の生活や課題について取材し、報じることが足りていないのではないかと考えています」と田中さんは語った。

2000年代後半から性的マイノリティに関する取材を重ねてきたという東京新聞記者の奥野斐さんは、この点について「いち記者として耳が痛いなとは思いつつ、トランスジェンダーに関する報道は足りていないと思います」と話す。

トランスジェンダーに対する排除言説が増えていること自体、まだまだ報道現場での認識は薄いという。

差別や偏見が根強いからこそ、顔や名前を出して取材を受けられる当事者も限られる。

「そのような実態もあり、なかなか取り上げづらい面はどうしてもあると思います」と奥野さんは語った。

一方で、今年3月31日の「国際トランスジェンダー可視化の日」に合わせ、奥野さんはトランスジェンダーの子どもや友人、同僚らに向けた100人のメッセージが掲載された情報サイトを取り上げたことを紹介。

「現状のバッシングに対抗するひとつとして、周囲の人、アライの人を通じて課題や実態を発信できるのではないかと思います」と話した。

さらに奥野さんも策定に協力し、今年4月に公表された「LGBTQ報道ガイドライン」第2版では、トランスジェンダーをめぐる表現についての比重が前回より増したことを指摘。

「報道の仕方によっては、意図せずとも差別や偏見を助長しかねないということを、報道関係者に共有することも重要だと感じています」と語った。

どう橋をかけられるか

小島さんは「残念ながら、性暴力被害者とトランスジェンダーを対立させるように位置付け、ネットで憎悪を広げる人たちがいる」と指摘した上で、男女二元論や家父長制的な価値観を前提とした社会で、ジェンダーをめぐるさまざまな生きづらさを抱えている人たちの間に「どうすれば橋をかけられるのか」と尋ねた。

これに対し太田さんは、「まず当事者の声を聞くということが、差別の問題を考える上で基本だと思います」と語った。

大阪市や埼玉県が行った調査によると、トランスジェンダーは人口の0.5%ほど。

「圧倒的にマイノリティで、直接話を聞いている人は少ないと思います。だからこそマジョリティ側は積極的に聞きにいくべきです」と太田さんは指摘した。

バッシングを煽動する人の中には、「女性の権利や安全を守る」と語りながら、トランス排除を助長するマジョリティの男性もいる。

太田さんは「シスジェンダーの女性の声も全然聞かれてこなかった中で、あたかも『女性の安全を守ってあげる』という体裁でトランス女性を排除しようとする男性を知っていますが、それはむしろ女性差別だと私は考えています」と話す。

「差別の問題に序列はなく、どの差別にも対応をすべきです。ある人を守るためのこの差別は譲っても良いといったことはありえない、ということを改めて強調したいと思います」と語った。

今回のイベント登壇の依頼を受けて、当初「ためらいもあった」という田中さん。

「私はメディアやフェミニズムは専門ですが、トランスジェンダーについて自分が語っていいのだろうかという思いがありました」と話す。

「トランスジェンダーの存在や、またはクィア理論などと自分たちの考えるフェミニズムをこれまでどれだけ接続できてきただろうと思うと、自分自身があまりにシスジェンダーヘテロセクシュアルを中心にしてきたのではないかと反省しています。自分だけでなく、同様に反省すべき研究者やフェミニストは他にもたくさんいると考えています」

「私自身も勉強している最中ですが、研究者であっても自身の知識のなさをきちんと認めて、SNSやメディアで語られる排除的な言葉に頼ることなく、排除言説を再生産したり増幅させることのないようにしていく必要があると思います。

むしろトランスジェンダーの人たちと連帯して、同じ課題に立ち向かっていけると信じています」と語った。

第三部:当事者・支援者の視点、居場所の重要性

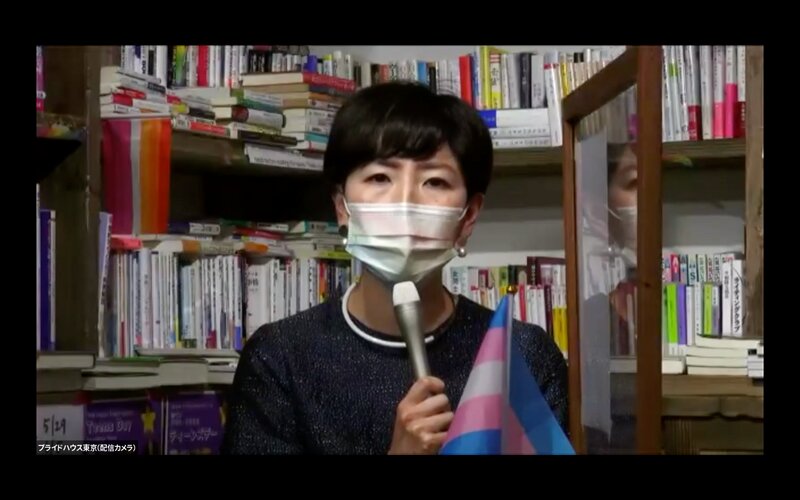

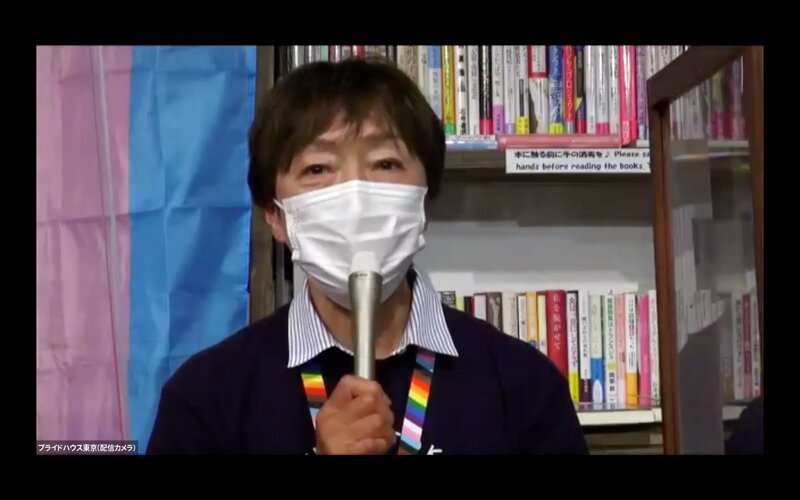

第三部では、2020年にオープンした常設の総合LGBTQ+センター「プライドハウス東京レガシー」で定期的に行われている「トランスデー」を運営するメンバーを中心に、当事者や支援者の視点から議論が行われた。

モデレーターで、トランスデー運営メンバーの一人である時枝穂さんによると、「特に脆弱な立場に置かれているトランスジェンダーの人たちが安心できる居場所作り」のために、プライドハウス東京レガシーでは、毎月第一・第三火曜日を「トランスデー」として運営しているという。

同じく、運営メンバーの一人である荒木順さんは、トランスデーがオープンした背景に、「昨今のトランスジェンダー排除の激化がある」と語る。

「2019年に、新宿二丁目のウーマンオンリーイベントでトランス女性が入場を断られるということが起こりました。特定のお店を批判したいわけではなく、事実としてこの件は氷山の一角だと思っています。」

18歳のときに新宿二丁目に出会い「救われた想いがある」と語る荒木さん。

事件を受けて「トランスジェンダーは二丁目であっても居場所がないのかととてもショックを受けました。そこで『居場所がないなら作ろう』と、ここにいる浅沼さんと相談して『トランスカフェ』というイベントをはじめました」。その後、荒木さんはプライドハウス東京レガシーの理事として開設に関わることになり、2021年3月より「トランスデー」がスタートした。

性自認は単なる“自称”ではない

トランス排除言説の中には、「性自認は"自称"にすぎない」「心が女とさえ言えば男性が女湯に侵入できてしまう」といった、「性自認」という言葉を矮小化する主張も根強い。

「性自認」とはジェンダーアイデンティティの訳語で、自分の性別をどのように認識しているかという意味の言葉だ。「性同一性」という訳語もあるが、同じ意味を指す。

自身は性自認が男女どちらかに分けきれない「ノンバイナリー」だという荒木さんは、「性自認は自分の都合で決めるものではなくて、自然に『ただそうである』ということです。自分にもどうにもできないことなのに、でも常にそのことを日々問われて、とても苦しい思いをしている人がいます。場合によっては死を選んでしまう人もいるんです」と強調する。

心が元気な時は性別欄を空欄にして提出したり、「なぜ空欄か」と問われたら事情を説明し、どうしても逃げられない時は法律上の性別を記入するようにしている、という荒木さん。

「でも諦めてしまうことも多いです」。なにか書類を記入する場面というのは、本来シスジェンダーの人々と同じく、例えば仕事を探すため、サービスを申し込むためといった目的があるが、「それにたどり着く前に、性別欄で心が折れてしまう」と荒木さんは話す。

トランスジェンダーをめぐる法律問題に詳しい弁護士の立石結夏さんは、「性自認について、あたかも”自称”すればそのようになる、というのは誤解です」と指摘する。

現在、日本では性自認に基づいて生きる権利や、性自認による差別を禁止する法律はないが「性自認に関する裁判例は少しずつ蓄積してきている」という。

例えば、女性として生活し、働いている経産省職員が、職場の一部フロアの女性用トイレの利用を制限された点についての訴訟で、東京高裁は「トランスジェンダーが自らの性自認に基づいた性別で社会生活をおくることは、法律上保護された利益である」と示している。

「つまり、自認する性別で生きることは法律上保護されるということです。今後の裁判例でこの判断が覆ることはおそらくないと思います」と立石さんは語る。

個々の実態や事情を捉える

トランスジェンダーのトイレ利用に関しては、本人の性別移行の現状や環境によって個別に異なる。しかし、そうした細やかな状況は無視され、属性でくくられて語られてしまうことが多い。

自身もトランスジェンダー男性の当事者である浅沼智也さんは、性別移行中、周囲が混乱しないように、または自身の安全を守るために「男女共用トイレ」や「多目的トイレ」を使うことが多かったという。

「でも、そのとき『何の障害もないのに多目的トイレを使うな』と怒られたこともありました」と浅沼さんは語る。

「排泄は、生きていく上での大切な生理現象ですが、なかなかトイレに入れず、学校や外出先などでトイレを我慢せざるをえず、膀胱炎になったトランスの友人もいます。『法律上の性別のトイレを使用しろ』と言う人もいますが、トランス女性が男性トイレを使って実際に性被害にあったケースも知っています」と当事者の実態について訴えた。

トイレ利用に困っているのは、実はトランスジェンダーだけでない。シスジェンダーの人でも困難に直面することがある。

トランスジェンダーの子をもつ親であり、トランスデー運営メンバーの小林りょう子さんは「私のような高齢者になると、見た目で男性に間違われたり、『おじさんのトイレじゃないよ』と注意されたこともあります」と話す。

友人のシスジェンダー女性は「大きめの赤いイヤリングをあえてつけることで、そうした注意を受けず女性トイレを使うようにしていると言っていました」と語った。

立石さんは、トランスジェンダーのトイレ利用について「この問題は賛成派と反対派に分かれて議論したり、こちらの権利を立てるとこちらの権利が損なわれるといった問題ではない」と強調する。

「トランスバッシングの主張を見ていると、事実も評価も抽象的です。外国人差別なども同じですが、個々の事情を見ずに、属性だけで『不安だ』『危険だ』という論理はあまり意味がないと思っています」と話す。

関連の裁判例を見ても「トランスジェンダーに対する抽象的な不安だけでは、当事者の権利や行動を制限する理由にはならない」と示されているという。

また、その人の性自認や、手術を受けているかどうかなどの情報は「高度なプライバシー情報であり、個人情報保護法では要配慮個人情報である」と、立石さんは指摘する。そうした情報がアウティングされてしまうことで、当事者は差別やハラスメントの被害を受け、生活が脅かされてしまうケースが少なくない。

立石さんは「特に女性用トイレの使用については、職場や学校なのか、または公共のトイレなのか、利用者どうしの関係や、トランスジェンダー当事者の個々の事情によって解決策は異なります。」とし、「ケースバイケースで考えていくべき問題だ」と語った。

立石さんは、アメリカのある公立高校で、トランス男性の生徒が性自認に基づいたトイレ利用を認められず、生物学的な性別でしか更衣室やトイレを使わせない制度ができたため、この制度の違法性が裁判で争われたところ、昨年6月、連邦最高裁が「違法だ」と判断した事例を紹介。

「学校側はトランス女性の女子トイレ使用を認めると、女子生徒のプライバシーや安全が脅かされると主張しましたが、裁判所はこれを排斥しました」

理由は「誰もが用を足すためにトイレを使用するのであって、トランスジェンダーだけが他の生徒を覗き見する証拠はないことや、トランスジェンダーをトイレから排除しても、他の生徒の安全やプライバシー保護が高まることはないから、というものでした」と立石さんは話す。

この事例から立石さんが強調したいのは、「この学校の生徒たちの中で、トランスジェンダーのトイレ利用に反対する生徒は一人もいなかった」ということだという。

「騒いでいたのは外部の保護者だけで、当の生徒たちにとってはトランスジェンダーである前に、その人は同じクラスメイトであり、日々をともにする仲間なんです。当然他の人に加害をするような人ではなく、友達のトイレ利用に反対する人はいなかったのでしょう」と指摘した。

近年トランスバッシングが激化する点について、立石さんは「本人のことをよく知らないからではないでしょうか。インターネット上の議論はなおさらそのように言えると思います。抽象的なバッシングではなく、個々のケースで対話を深めていくことが重要です」と語った。

安心できる居場所の必要性

これまでも議論が出たように、トランスジェンダーを取り巻く課題はトイレや更衣室に限らず多岐にわたる。

長年、クローズドな当事者の自助会を主催してきたという浅沼さんは、「当事者は複合的な課題を抱えているけれど、十分なサポートを受けられていない」と指摘する。

初対面で性別や身体的な事情をしつこく詮索されたり、職場でアウティング被害にあったり、性暴力被害にあっても安心して相談できる窓口がないなど、課題は山積している。

「トランスジェンダーの人達は、いじめ被害や自傷行為、自死などの割合がLGBTQ+の中でも高い傾向があり、命のリスクと常に隣り合わせです」と浅沼さんは語った。

こうした現状に対応するために、当事者が安心して集える場所として「トランスデー」の運営を開始してから1年が経った。

時枝さんによると、来場する人の多くが「自分の性のあり方について話したい、聞いてもらいたいという人」だという。

家族や職場での人間関係に悩んでいたり、医療アクセス、日々の装いやメイクなどについて、同じように困っている当事者の話や体験談を聞きたい、交流したいという人も少なくない。

来場者からは、「ほっとします。スタッフの人と話ができてよかった。自分を隠さずにいられる場所があって、とても心が軽くなりました」といった声が寄せられているという。

小林さんは「今まで安心できる居場所がなかったという声が多かったことに驚いています。本来は家が一番安全な場所であってほしいですが、親から無視されたり『いないもの』として扱われたり、学校でも落ち着いて過ごすことができず、この場所にきてようやく安心できる、という声が多かったことは嬉しいです」と話した。

また、「ここで出会った人たちからたくさんのことを教えてもらっているし、私もエネルギーをもらっています」と話す小林さん。

「改めて、自分の子どもが私にトランスジェンダー男性だとカミングアウトしてくれたことに、ありがとうと伝えたいと思っていますし、私は自分のこどものことを誇りに思っています」と話し、プライドハウス東京レガシーに、当事者だけでなく、親の立場の人にも広く活用してほしいと訴えた。

実際、来場者の中には、当事者だけでなく「トランスジェンダーのために何かしたいというアライの人がとても増えている実感があります」と語る荒木さん。

「例えば、学校でサークルを立ち上げたいという学生や、スポーツクラブに通うトランス女性のメンバーと一緒にやっていきたいけれど、どんな工夫が必要か。行政の立場でできることはありますか、といった声を聞く機会が増えて、とても嬉しいです。ネガティブな情報が表面化しやすい中で、生きていく力になります」と語った。

長年HIV/AIDSの問題についても取り組んできた荒木さんは、「トランスジェンダーやシスジェンダーも含めて、すべての人が『性と健康の権利』、どんな人もウェルビーイングや、幸福に生きる権利を持っています」と指摘。

しかし、トランスジェンダーのためのセクシュアルヘルスに関する情報は足りていない。「もっと発信していきたい」と荒木さんは意気込む。

「すでに共に生きている」という自覚

改めて、「トランスジェンダー排除」にどう対応できるか。

荒木さんは「リアルな場で対話を重ねることが重要だ」と強調する。

「性的指向や性自認は、特別な人の特別な問題ではなく、シスジェンダーヘテロセクシュアルの人も含めた、すべての人が持っているものです。ぜひ自分に関係することの延長として捉えてほしい」と話す。

HIV/AIDSのキャンペーンで「We Are Already Living Together(私たちはすでに共に生きている)」というキャッチコピーがある。荒木さんはこの言葉に添うように「トランスジェンダーも含めてすでに私たちはここにいて、多様だという事実を受け止めてほしい」と語った。

先日、歌手の浜崎あゆみさんの新曲をカバーした動画をファンがSNSにアップしたところ、「ニューハーフ」「汚い」「死んじまえ」といった著しく差別的なコメントが寄せられたことに対し、浜崎さんが「こんな言葉許されないよ」と怒りを表明した件が話題を呼んだ。

浅沼さんはこの件について「すごく勇気づけられた」と語る。同時に、「他者が簡単に『死んじまえ』と言える社会に僕は強く反対します」と話した。

特に匿名でつぶやけるSNSを中心に、心ない言葉の暴力が当事者に何度も浴びせられている現状について、「時にその言葉はナイフとなり、当事者に深い傷を負わせ続けています」と浅沼さんは指摘。

「SNS上ではさまざまな情報が飛び交っていますが、一部の情報でトランスジェンダーの人たちの実態を想定して欲しくないと思います」と訴えた。

さらに、同じ当事者に対しては、「どんなに自分たちの存在を否定されようが、すでにともに生きている事実は変わりません。あなたの話に耳を傾け、寄り添ってくれる人は必ずいます。『トランスデー』にフラっと遊びに来ていただいても良いですし、今の環境が辛かったら逃げても良いと思います。あなたは1人じゃない。生きることを諦めないでほしいと伝えたいです」と話した。

丁寧に耳を傾け、共に手を取り合う

最後に、LGBT法連合会の原さんが改めて登壇。

トランス排除言説の一つとして、「性自認至上主義」など、性自認やトランスジェンダーなどの概念や存在を故意に歪曲する動きがある。

自身もノンバイナリーの一人である立場から、原さんは「自分の性自認が周りの人たちから理解されず、抑圧され非常に苦しい思いをしてきた時代が長くあるので、こうした言葉をとても暴力的に感じる」と語った。

今回のイベントで何度も指摘されてきたように、トランスジェンダーの性別二元化された施設や設備の利用については、本人の状況や施設の環境など個々の事情によって対応は異なる。バッシングは、こうした複雑な事情を矮小化し、単純にひとつの属性で排除しようとする。

こうした考え方の背景に「エッセンシャリズム(本質主義)」的な考え方があるのではないか、と原さんは指摘する。

「例えば、肌の色や身体的な状況などがその人の全てを表すかのような考え方は、これまでもさまざまな差別の口実として使われてきました。いま目の前に見えているものだけが世の中の価値基準や線引きではありません。見えていないものも存在するということ、性自認にも丁寧に耳を傾けていただけたら嬉しいです」と語った。

そして、このイベントを通じて、ジェンダーやセクシュアリティに関する社会の構造によって差別や偏見、不平等、抑圧を受けている人同士が手を取り合い、「一緒に歩いていけたらと思います」と締め括った。