「私は一生、障害のある弟の世話をしなくてはいけないの?」きょうだいの弁護士が悩みに答える新刊出版

弟がひきこもっているのに楽しめない

「弟がひきこもっているのに、自分は楽しめない」。そんな罪悪感がずっとどこかにあって、誰にも言えずに悩み続ける兄弟姉妹は少なくない。日常の家の中での家族の不幸そうな表情は、ひきこもる本人に重荷になる場合もある。

こうした兄弟姉妹に共通する悩みや不安を法律的な立場から答える『きょうだいの進路・結婚・親亡きあと』(中央法規出版)という新刊が出版された。

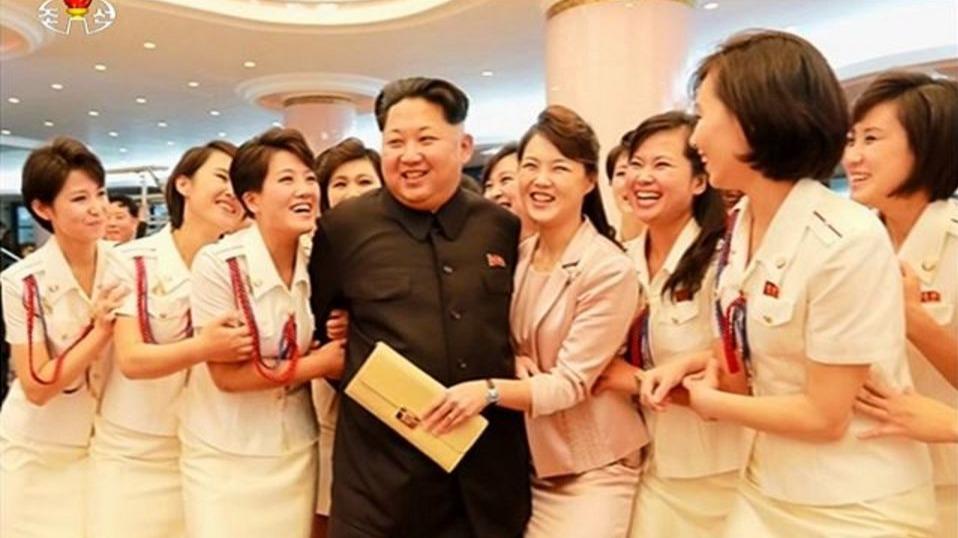

執筆したのは、自らも障害のある弟と育ち、弁護士でもある藤木和子さんだ。

弟には生まれながらに耳が聴こえない障害があり、学校などにも行けない時期があった。そのことが「障害者のきょうだい」である以上に、藤木さんにはつらかったという。

2012年に弁護士になった。ちょうどその頃、家を出るべきかどうか?結婚のとき、きょうだいの立場であることを相手にどう伝えるのがいいのか?相手の親との付き合い方など、経験談やヒントを求めて、きょうだい会に駆け込んだ。

きょうだい会は、こころのケアが中心。「自分らしい人生を生きていい」、「できる範囲でいい」と言われるだけで、ラクになる。

「やっぱり、私の問題はきょうだい。この思いを広めていきたいと思ったんです」

きょうだいに義務や強制はない

元々、本が好きだったという藤木さん。でも、兄弟姉妹のことが書かれた本はなかった。乙武洋匡さんや大平光代さんがベストセラーになって輝いてみえて、本を出したいと思っていた。

同書は、きょうだいが一般的に抱える悩みや疑問を50問挙げ、法律ではどう考えられているかを藤木さんが解釈して回答している。

「私は一生、障害のある弟の世話をしなくてはいけないのですか?」

このように同書の帯に記されているキャッチコピーは、さらに周囲から見えにくい「ひきこもり」きょうだい当事者だった筆者自身も他人事ではなく、KHJ兄弟姉妹メタバース支部などの例会でも、参加者たちからよく打ち明けられる悩みだ。きょうだいのこういった弱音や困りごとなどは、家族にはもちろん、友人や同僚などにこぼしてもなかなか理解してもらいにくい。

この帯のコピーについても、藤木さんは弟に、「あなたのことを言ってるんじゃなくて、多い質問だから。こういう本はインパクトが大切だから、ごめんね」などと説明した。母親からは「帯を変えられないの?」と反対されたものの、当の弟は「世話になってもらおうと思っていない」と言ってくれたという。

世話をするのかどうかや結婚問題など、きょうだいに多い悩みについて、「法律はシンプルで、一定の答えを出すことができる」と藤木さんは話す。

「法律は、あなたがどうしたいかを尊重していて、あなたの自由なんです」

きょうだいの悩みや不安を持っている人たちにとって、そのフレーズは安心できて腑に落ちることだろう。日常、悩んでいるときには、なかなか法律で解決できるなんて結びつかないからだ。

「自由というのは、世話してもいいし、しなくてもいい。本人にも、世話をされる自由、世話を断る自由がある。それは、ゼロか百ではない。お互いに選択し合うものです」(藤木さん)

読者からも、「私には、義務がないって言いきってくださって、すごくラクになりました」などの反響が寄せられた。

「頑張っちゃう人に言いたい。義務はゼロ。強制はない。そのうえで、世話できるかなと思うことがあるのなら、それはプラスアルファです」

法律で言ってもらえれば社会から許される

他にも、きょうだいの究極の相談が掲載されている。「もうかかわりたくない。でも、親子や兄弟姉妹と縁を切ることは世間が許さないのではないか?」という問いだ。

藤木さんは「法律上、血縁関係にある親子や兄弟姉妹の縁を切る制度はないものの、家族や役所、施設、病院から連絡が来ても、対応しなければいけない義務はなく、もう関わらないと言ってる人を強制できる法律はない」と答える。また、「緊急時の連絡は欲しいなど、縁を切ると言っても、ゼロか百ではなく間がある」と補足している。

「私自身も、義務はゼロだから、結果が出なくても十分。“ダメもとでいい”って、いつも自分に言い聞かせているんです。つなげてあげたいという気持ちはあっても難しい。ひきこもりから無理につなげなくてもいい」

藤木さんは、同書を書き上げる中で、そう吹っ切れた部分もあるという。

「結局、私も自由だし、弟にも自由はあるわけです」

基本は、お互いに自由で対等。同書にも、随所に「自由」という言葉が出てくる。

とはいえ、「きょうだいなんだから、何とか面倒見てあげられないの?」と周囲から言われることも少なくない。そのたびに責められているように感じ、罪悪感が積み重なっていく。だから、法律で言ってもらえれば、苦しんできたきょうだいも社会から許される感じがする。そう、社会は元々、許しているのだ。

本人が生活保護を申請しようとすると、「お兄さんのほうで何とかできませんか」などと説得しようとするのではなく、地域で暮らせる家以外のコミュニティを国や自治体がしっかり予算を取って作ってほしい。

藤木さんはこう訴える。

「法律的には、義務や責任はないのです。それを出発点に、ひとりひとりが自分の幸せや安心につながっていってほしいですし、本がその一歩になればと思っています」