「ひきこもり支援」を謳う“悪質”民間業者のトラブル続発 国が自治体に注意喚起

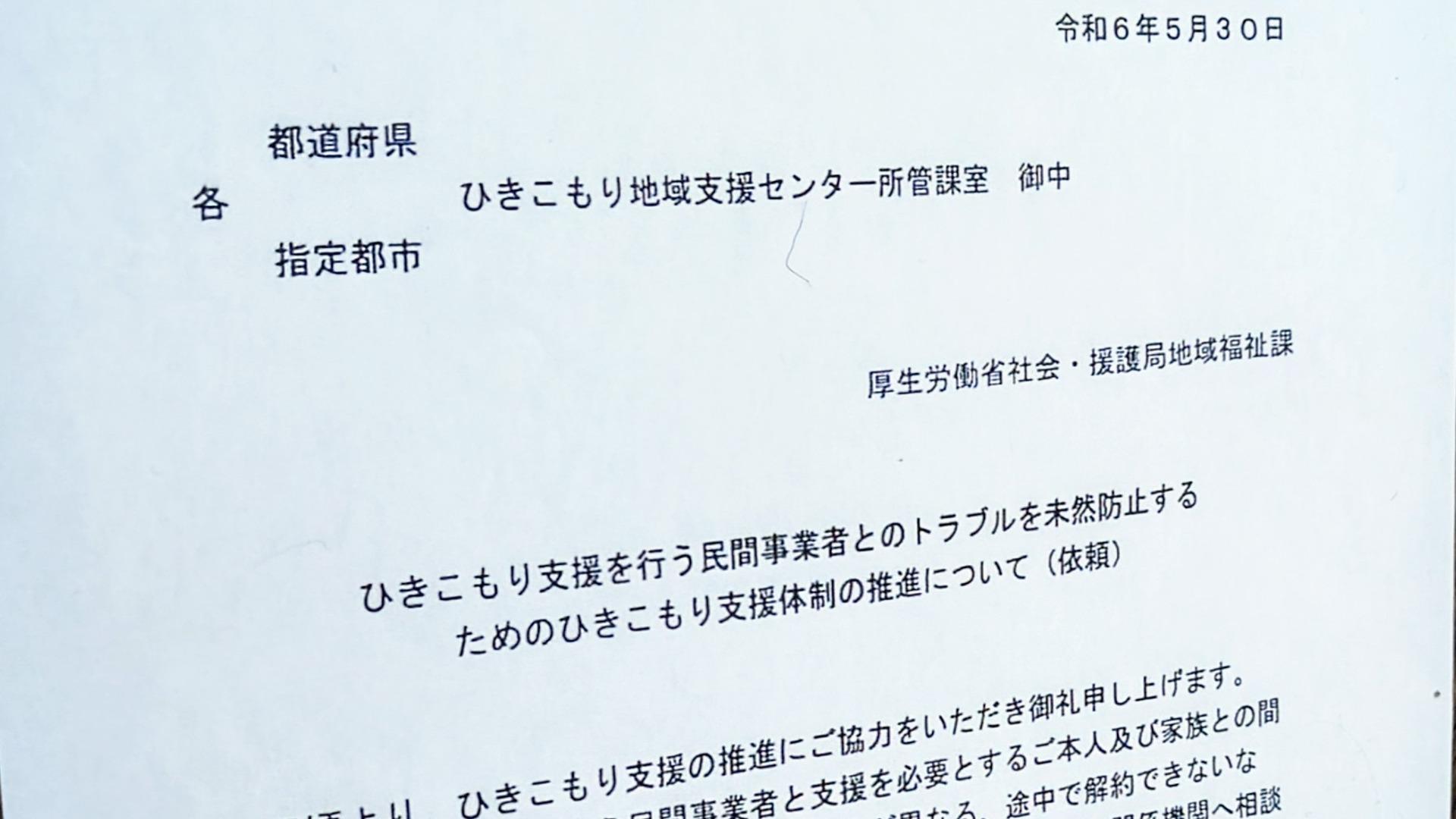

「ひきこもり支援」を謳うビジネス目的の悪質民間業者とのトラブルを防ぐため、厚労省は5月30日、こうした相談を受けたときには適切な関係機関につなぐよう、注意喚起を呼びかける事務連絡文書を全国の都道府県や政令指定都市、基礎自治体に送付した。

これは、今年5月、「自立支援」を謳う全寮制施設「粋塾」(愛知県東海市)で、15歳未満の子どもたちを働かせたという労働基準法違反や散弾銃を持たせたという銃刀法ほう助容疑で代表夫妻らが逮捕され、メディアにより相次いで報じられたことが背景にあったと思われる。文書の送付後、系列の施設がある別の地域では「寮を出たい」と公的機関に訴えてきた入所者本人と連絡がつかなくなったことから、行政が施設に立ち入り調査に入ったという事例も報告された。

この事件に限らず、本人は望んでいないのに家族からの依頼で自宅に訪問して、本人の意思をしっかり確認することなく施設等に連れ出し共同生活による「支援」を強要する、いわゆる「引き出し屋」と呼ばれる民間業者のトラブルは後を絶たない。ただ、宿泊型の「自立支援」施設は認可制ではなく、法規制もないため、野放し状態になっているのが実態だ。生活保護を担当する部署に助けを求めて脱走してきた施設の入所者たちをやむにやまれず保護している自治体もある。

相談窓口の明確化と地域への周知を

2019年11月、衆議院法制局は、こうした業者に「無理やり連れ出され、監禁」の事実があれば逮捕監禁罪、「暴力等の人権侵害」の事実があれば暴行罪や傷害罪等の犯罪に該当する可能性が高く、「支援内容が不適切」などのケースでは民法や消費者契約法による対処が必要などという見解を示している。

2022年には、「意に反して連れ出され、母親も業者と共謀した」「(本人の)移動の自由を侵害した」などとして、すでに倒産した施設の運営業者にそれぞれ2件の不法行為を認定する判決が東京地裁で確定した。また、現在も別の業者に対して元入所者6人が「強引に連れ出されて監禁の被害を受けた」などとして訴える集団訴訟が横浜地裁で続いている。

今回の逮捕に至った施設については、報道関係者の話によると「近所からの110番も多く、県警も行政も手をこまねいていた」という。

同文書は、「ひきこもり支援を行う民間事業者とのトラブルを未然防止するためのひきこもり支援体制の推進について(依頼)」というタイトルで、発信者は厚労省社会・援護局地域福祉課。全国の自治体のひきこもり施策担当部署向けに、<ひきこもり支援を行う民間事業者と支援を必要とするご本人及び家族との間のトラブル(契約時の説明と利用時の対応が異なる、途中で解約できないなど)について相談を受け付けた場合は、消費者生活センター等の関係機関へ相談するよう適切に助言する>よう求めている。

一方、<先般、ひきこもりや不登校などの事情を抱える未成年者等を受け入れ、共同生活により自立を促すなどの事業を実施する自立支援をうたう施設で違法行為が疑われるなどにより、当該施設の代表者等が逮捕された事案が発生>しているとして、トラブルを未然に防いで適切な支援を受けられるよう、<管内市区町村において、ひきこもり状態にある方等の相談可能な窓口を早期に明確化するとともに、地域住民へ窓口の周知に一層努めていただくようお願いいたします>などと、注意喚起を呼びかけている。

支援という名の懲罰になっている

成人ではなくても、今年から児童福祉法が改正され、「子どもの権利条約」で定められた子どもたちの意思表明権がより明確になった時代状況の中で、本人たちの「支援されたくない」という意思はどこまで尊重されているのか、どこからが「悪質な支援」と言えるのか、その違いを見分けるのはなかなか難しい。しかし、「親亡き後」や「退院後」など様々な家庭環境の事情により「ひきこもり」状態にあった本人が自宅にはいられず、自宅以外の住まいの選択肢としてニーズがあるのもまた事実だ。

業界内で「宿泊型自立支援」の基準についてのガイドライン作りを進め、自らも宿泊型施設を運営する富山県のNPO法人「教育研究所」の牟田光生代表は、こう語る。

「搾取であり、支援という名の懲罰になっているのではないか。いわゆる“引き剥がし”ビジネスです。どうにもならなくなる親御さんの気持ちもわからなくはないんですが、お子さんを支援したいというよりも、どこでもいいから連れ出して親の苦労をわからせてほしいという感覚があるのではないか。しごけばいいというわけではない」

そのうえで、牟田代表は「公的に業者を選抜してもらいたい」として規制の必要性を訴える。

「死亡事故や法律違反などがあまりに多い。本人たちはいろいろな状況を抱えてひきこもっている。それぞれの状況に応じたオーダーメイドの支援が24時間できて、就労だけでなく次の生き方につなげていくのが合宿型の基本。ネット検索の上位に出てくる情報に飛びつくだけではなく、長年地道に活動している団体なのかどうか等の評判を家族会などにも聞きながら、宣伝費をかけられないような良質な業者がたくさんあることも、いろいろ調べてもらって知ってほしい」

30年以上にわたって、東京都福生市で「ひきこもり支援」の宿泊型施設を運営しているNPO法人「青少年自立援助センター」の河野久忠理事長は、施設の情報がオープンで、地域に開けているかどうかを見極めることが大切だと指摘する。

「ご家族の自衛も重要。施設内をご家族自身が見て、子どもを託して大丈夫な施設なのか。しっかり話し合って確認する必要がある。アウトリーチを1回だけして“どんなひきこもりの人でも対応できる”などと謳っている施設はあり得ない。ひきこもりという状態は現象であって、医療が必要と思われるケースもある。初期のしっかりした状況の見立てが重要です」

「親が困っているから」と一方的に説得

悪質な支援の被害を訴える元入所者たちの話に共通しているのは主に、何も知らされないまま突然、見知らぬ業者たちが自宅や部屋にやってきて「今日、施設に行こう」と迫り、本人が自分と向き合う時間を十分に与えてもらえなかったという点だ。これらの業者は「暴言・暴力」や「親が困っているから」などを理由にして、一方的に説き伏せるため、本人がそのときどういう気持ちで何を訴えたかったのか、その本音は封じ込まれる。

宿泊型支援施設を認可制にしたりガイドラインを作ったりするためには、利用者の視点から、ひきこもり当事者団体や家族会も入った第三者機関が、施設に入る前に本人の同意をしっかり取っているのかどうかを確認できるプロセスをつくってほしい。施設に入ってからも密室ではなく、入所者が自由に声を出せる環境になっているかどうか、それぞれの状況に合わせたオーダーメイドの支援がしっかり行われているのかどうかなどをチェックする仕組みも必要だと思う。