2日制なのに1日目で終わりそうになった、大山康晴名人-花村元司八段の名人戦

2019年6月19日。名古屋市の万松寺において、棋聖戦五番勝負第2局▲豊島将之棋聖-△渡辺明挑戦者戦がおこなわれています。

豊島棋聖は名人、王位を併せ持つ三冠。渡辺挑戦者は棋王、王将の二冠です。この棋聖戦五番勝負は現代将棋界の頂上決戦とも言える対決でしょう。第1局は大熱戦の末に、豊島棋聖の逆転勝ちとなりました。

対局開始時間は午前9時。第2局は最初から大変早い進行となりました。

54手目。渡辺挑戦者は敵陣深くに角を打ち込みます。

これが機敏な好手。すでに豊島棋聖がずいぶん困っているのではないか、と見られました。

そこまで持ち時間4時間のうち、消費時間はわずかに豊島11分、渡辺18分。

時間の使い方からして、最新研究にもスキがないはずの豊島棋聖に、何か重大な誤算があったものと推測されます。

現代のタイトル戦で序中盤で早めに手が進むのは、流行形の最前線で、実戦例もあり、互いに研究が進んでいる場合がほとんどです。事前の準備によって序盤は飛ばせるだけ飛ばし、中終盤に時間を残して勝負をする、というスタイルは合理的ともいえます。

そうした中で、今回の豊島棋聖の早い段階のミスは(十分に検証した上でミスであればですが)珍しいことと言えるでしょう。おそろしくレベルアップした現代将棋界の頂点に立つ豊島棋聖にしてそうしたことがあるのですから、将棋は恐ろしいとしか言いようがありません。

タイトル戦で一方的な展開になってしまうと、関係者は早い終局を心配します。大盤解説会など、ファンの方を招いてのさまざまなイベントに支障を来してしまうおそれがあるためです。

将棋のタイトル戦は、現在は2日制と1日制があります。棋聖戦は1日制です。1日制の早い終局例は、どうなんでしょうか。それは詳細に調べてみないとわかりません。

タイトル戦の早い進行例

2日制のタイトル戦に関しては、1つだけ断言できることがあります。それは1日目で終わった例は、ただの1度もない、ということです。

「これだけ早いと1日目で終わっちゃうよ」

そんな声も聞かれることは多いのですが、現実にそうなってしまった例は、かつて一度もありませんでした。

とはいえ、本当に1日目で終わりそうなほどに早く進んだこともあります。その代表的な例が1956年の名人戦七番勝負第1局、大山康晴名人-花村元司八段戦でした。(肩書は以後も当時のもの)

この時、大山名人は33歳。花村八段は38歳。どちらも指し盛りの年代にありました。

花村八段は「東海の鬼」と呼ばれた異色の棋士です。けれん味あふれる棋風で、相手を幻惑させるかのような鬼手を次々と放ち、ファンからも大変な人気がありました。早見え早指しにかけては「東の花村、西の灘」と並び称されました。灘とは1970年に大山名人に挑戦もしている、灘蓮照八段(後に九段)のことです。

花村八段はA級順位戦で同率1位となり、升田幸三八段との名人戦挑戦者決定戦(当時は三番勝負)に勝って名人挑戦権を得ています。花村八段が当時のトップクラスの一人であったことは明らかです。

しかし残念ながら超トップの王者・大山名人にはその指し口は通用しませんでした。

大山-花村の名人戦第1局は異例の早い進行となり、1日目の午後にはすでに、大山名人の勝勢となっていました。

当時、観戦記を担当したのは文人の小島政二郎でした。昔の観戦記は、今と比較すればストレートな表現が多い。この時も花村八段の指し方に対して批判的な記述があります。

私の第一印象を正直にいうと、大山名人の一糸乱れない合理的な将棋に対して、花村八段の不合理きわまる将棋が一敗地にまみれたという感じだ。

彼(花村八段)のネライには、うしろに隠された計画的な秘密がない。計画が余りにあけッぴろげだ。言い直せば、名人の慧眼をくらますほどの含蓄がない。

出典:小島政二郎・観戦記

異能派で早指しの棋士が、いつもの調子、いつものペースで形勢を損ねた際に、そうした批判をされるのは、宿命のようなものです。棋譜を並べ返してみると、花村流の手練手管は存分に見られます。そして、それを見たかったファンも多かったことでしょう。

花村流が通用しなかったのは、相手の大山名人が強すぎた。現代の観戦記であれば、花村八段への批判はほとんど書かれずに、大山名人の王道ぶりがさらに強調されることでしょう。

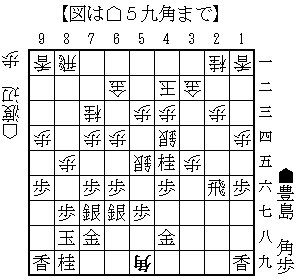

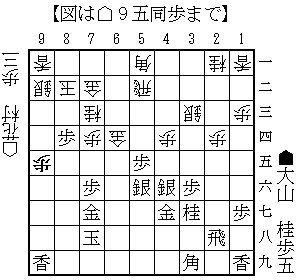

さて、図は96手目まで。▲9五歩△同歩と進んだところです。

当時の観戦記では、ここで▲9四歩を最善手としています。代わりに大山名人の着手は▲6五歩でした。

この全局を通じて、もししいて大山の失着を求めるならば、この機会に9四歩の一手を逸したことだろう。彼がこの一手をくだしていたら、恐らく花村はここで投了したのではないだろうか。そうして一日で名人戦の第一局は終っていたのではないだろうか。

「どうしたのです?」勝負がついたあとの食事の時に聞いたら、「あんまり将棋がよかったので――」名人は言葉少なにそう答えた。

出典:小島政二郎・観戦記

推測すると、大山名人にすれば正直なところ、別にどちらでもいいのでは、と思ったのではないでしょうか。事実、▲6五歩はわるい手ではありません。筆者手元のソフトでは、▲9四歩、▲6五歩の他に▲8三桂、▲6六歩なども候補手として挙げられていて、いずれも評価値にして1500点前後、先手よしと判定しています。大山名人は、幾通りかある勝ち方のうちのひとつを選んだに過ぎない。そう思ったのではないでしょうか。

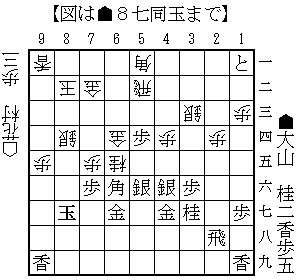

その後も指し手は進んで、111手目▲8七同玉の局面で1日目が終了しました。

形勢は依然、大山名人よしです。とはいえ、玉が詰む、詰まないという終局までにはもうしばらくかかります。

現代のタイトル戦は、対局開始から終局までずっと映像で中継されています。しかし当時は原則的に、対局者とごくわずかな関係者だけで、ほぼ密室のうちにおこなわれていました。対局の経過の全てが伝わっているわけではありません。

1日目の進行が早いと、対局者の持ち時間を折半して消費し、規定の時間の前に指し掛けにしてしまう、ということもおこなわれました。この時の名人戦でも、あるいは何らかの時間調整があったとしても、不思議ではないかもしれません。

ここまで書いて、『大山康晴全集』第1巻に以下の記述を見つけました。

私は二日間の将棋でもあり、大事な試合ですから慎重にという気持ちで臨んでいたのですが、花村さんはおかまいなしにどんどん駒を進めてくるんですね。

何局目の将棋でしたか、一日目にあまりにも手が進み過ぎ、このままいくと夕食の封じ手前に勝負がつきそうになりました。このときばかりは、主催社の方から少しブレーキをかけてくれと、私と花村さんに話がありましたね。

出典:『大山康晴全集』第1巻

「主催社」は当時の名人戦主催紙である朝日新聞のことです。やはり対局者に、何らかの申し入れがあったのですね。

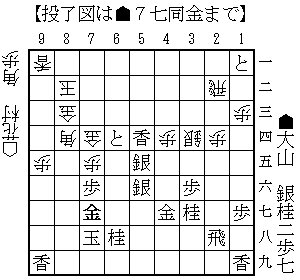

一夜明けて、対局2日目。封じ手が開かれて、花村八段の△7三角から対局が再開されます。そこから両対局者ともに1時間も使わず、141手で終局。

2日目午前中のうちに、大山名人の完勝に終わりました。

当時の新聞観戦記では、最後に木村義雄14世名人の総評が掲載されるのが定跡でした。盤上のことに関しては、木村名人は自分にも後進にも厳しい人でした。大山名人を「よき後継者」として引退した後も、その姿勢は変わりません。花村八段の指し方については、次のように述べています。

この将棋は、中盤すでに決定的な敗勢で、戦うべき勝負所も、決断すべき勝負手もなかった。将棋の出来、不出来は、だれにもありがちだが、この将棋を見ると、不出来というには、あまりにも心もとない。切に今後の自戒と自重を望む。

出典:木村義雄14世名人・第1局総評

木村名人にとって、花村八段は弟子に当たります。弟子だからこれほどのことを言っているというわけではなく、他の棋士に対しても同様でした。時には大山名人や升田八段に対しても、同じような調子で鋭い批判をすることがありました。

第2局以降は、第1局ほど極端に早い進行ではなくなりました。しかし、結果は大山名人の4連勝。花村八段は結果を出すことはできませんでした。

第2局以降の木村14世名人の総評も、やはり手厳しい。格調が高く、そのまま人生訓としての味わいもありそうなので、さらに引用してみます。

花村八段の敗因は、総じて直感にのみ依存する指手が原因となっている。もっと視野を広く、慎重に熟慮すべきである。高段になるほどの者なら、だれでも直感は鋭敏である。ただ直感には独善があり、独善に錯覚の危機あるがゆえに、証明すべき検討の裏付を必要とする。直感は重視すべきである。しかし直感はその人の実力の現れであって、より知識の深いすぐれた人が見れば、より以上の直感がないとは限らない。それを見落としては大変だ、といった警戒心と、注意力と、謙虚さがなければ、最善手を逸する恐れがある。

出典:木村義雄14世名人・第2局総評

花村八段は全敗した。戦前の予想でも、勝てるとは思えなかったが、四対零は意外だった。原因は総じて、直感と早指しが欠点となり、弱点となって露呈した。一言にしていえば、力及ばずで読み負けである。花村氏とすればぎょう倖的な、恵まれた名人戦である。もっと慎重な心構えで、修行の態度を持すべきだった。(中略)勝敗は問わないが、棋士としては戦の内容を重視すべきである。残念ながら四局共に不満な点が少なくない。切に反省を求むると同時に巻土重来の奮起を望む。

出典:木村義雄14世名人・第4局総評

大先生のお言葉を前に、花村八段が苦笑して頭をかくような仕草が、目に浮かぶようです。といってこの先も、花村八段(後に九段)の変幻自在、当意即妙な早指しのスタイルは、ほとんど変わらなかったように思われます。

花村九段は1977年度のB級1組順位戦で上位に入り、60歳でのA級復帰を決めました。これは現在も破られていない、偉大な最年長記録です。

研究を重視し、実際の対局では時間を使って盤上最善を探求する、王道の姿勢。それは花村九段の弟子、つまり木村14世名人の孫弟子にあたる、森下卓九段や深浦康市九段など、現代の多くの棋士に受け継がれたものと思われます。

昔の将棋を見返しているうちに、時間が過ぎました。現代の棋聖戦に目を転じてみると、豊島棋聖は不利ながら、最善を尽くして持ちこたえていました。渡辺挑戦者も慎重に時間を使います。

そして15時を過ぎました。もうどちらがいいとは、はっきり言えないような形勢にも見えます。少なくとも、そう簡単に終わりそうにはないでしょう。

「この将棋は早く終わる」

そうした予想は、現代のタイトル戦においては、どちらかといえばはずれることが多いようです。