「何度もトイレ」「だるい」ー20代を襲う“見えない難病”へのまなざし

日本の労働人口の約3人に1人が、何らかの疾患を抱えながら働いていることをご存知だろうか。

「病とともに生きる」人たちの中には、コロナ感染拡大により自ら離職したり、就職先が見つからなかったり、本当はリモート勤務をしたいのに「対象の職種」じゃないことを理由に却下されてしまったりと、厳しい状況が続いている。

とりわけ、見た目からはわからない、かつ世間にあまり知られていない「難病」を抱えている人たちの苦労は大きい。コロナ禍でなくとも、「やる気がない」「休みが多い」「いつもだるそうにしている」などといった“まなざし”を感じ、働きづらさ、生きづらさを感じている。

そんな「見えない難病」で、近年患者数が急増しているのが、IBD(inflammatory bowel disease 炎症性腸疾患)だ。

国が指定する難病でもっとも患者数が多く、10〜20代の若い世代の発症が多い病でもあるため、就業や就職、結婚、出産などのライフイベントに苦悩する患者さんも少なくない。

先日、IBDを一人でも多くの人に知ってもらうことを目的に、セミナーが行われた(アッヴィ合同会社 主催)。私もモデレーターとして参加させていただき、非常に多くのことを学ばせていただいた。

明日、5月19日は世界では“World IBD Day ”、「IBDを理解する日」に制定されている。

そこで今回は、「IBD患者と一般人を対象に実施したアンケート」の調査結果の一部と 、セミナーでIBD患者さんが語ってくれた“リアル”を取り上げますので、「見えない難病」への理解を深めていただければうれしいです。

IBDとは?

IBDは慢性あるいは寛解・再燃性の腸管の炎症疾患の総称で、一般に胃瘍性大腸炎とクローン病の2疾患を指す。もともとは欧米、特に白人に多いとされてきたが、近年はアジア、アフリカでも増加し、日本でも1990年代以降、急激な増加傾向が続き、患者数は約29万人と推定される。

急増している背景は定かではない。しかし、遺伝的要素・環境因子・腸内細菌・免疫異常などの要因がさまざまに関わり、発症することがわかっている。また、一度発症すると完治することは難しく、症状が悪化した「活動期」と落ちついている「寛解期」を繰り返すのが特徴の一つだ。

症状は、人によって異なるが、一般的には、下痢や腹痛、発熱、体重減少、血便などがおこり、体内で炎症が起きているので、だるさを感じる。腹痛による痛みも、1日複数回起こることがあり、しかも、いつ起こるかもわからない。こういった症状から、以下のような経験を強いられることになる(アンケートに寄せられた患者さんの声の一部)。

「仕事中、何回もトイレに行くのに理解してもらえない」

「体調が悪く優先席に座りたいが、見た目は健康なため白い目で見られそうで座れない」

「食べ物の好き嫌いが多い、お腹の弱い人と思われてしまう。症状が目に見えないので誤解されることも多い」

こういった「見えない難病であるがゆえの困難」を、一般の人にはなかなか想像してもらうのが難しいことが、調査結果からうかがい知ることができる。

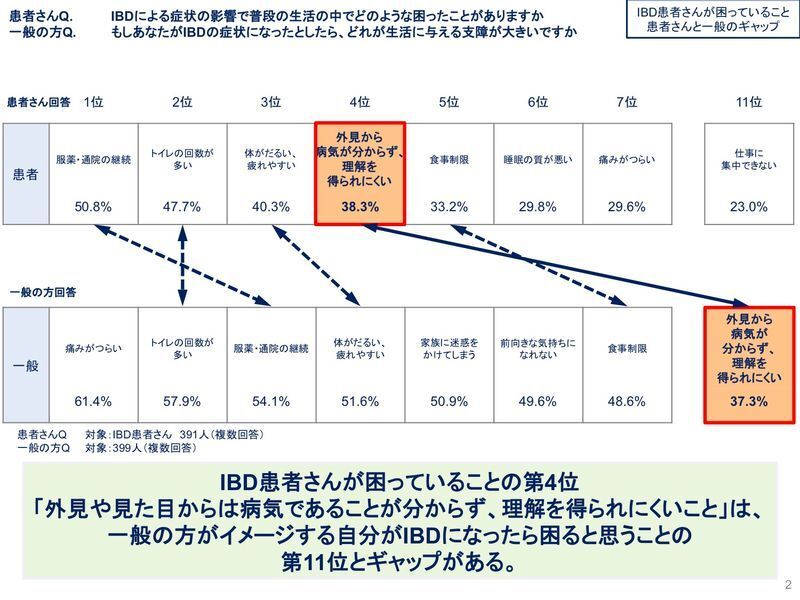

ごらんのとおり「外見から病気がわからず、周りから理解が得られにくいこと」は、IBD患者さんでは4位にランキングされていたのに対し、一般の方では11位。「自分がIBDになったら困ると思うこと」を一般の人にイメージしてもらっても、「冷たい雨に降られた人にしか、その冷たさはわからない」という悲しいリアルが存在するのだ。

ちなみに、アンケートで「あなたはIBDを知っていますか?」と、一般の人に聞いたところ、「全く知らない」が56%、「聞いたことはあるが、どんな病気が全く知らない」34.8%で、最も患者数が多い難病にもかかわらず、9割の人にIBDが認知されてなかった。

HOPEという内的な力

このような認知度の低さ問題がある一方で、医学的には解明が進んでおり、IBDの治療法は日進月歩している。医師とコミュニケーションをとりながら、適切な治療を受ければ、症状をコントロールすることは十分に可能だという。

「いつも痛いのは痛いし、だるかったり、色々と大変なことはあります。でも、ここぞというところは薬でコントロールしています。

大切なのは、信頼できる医師の存在です。医師が寄り添ってくれることで、がんばれるんです。あとは・・・難病ということで、自分も周りも、『そんなの無理だよ』って、制限をかけてしまいがちなんです。そういうときに、周りが理解して協力してくれると、ふんばることができます。あと患者の会に参加し、同じ病気の人たちといろいろな悩みを共有すると、元気がわいてくるんです。

見えない難病なので、苦労は消えませんが、そういったいい関係があると、症状が落ち着いてる時とか、ものすごく積極的に活動できるし、満足感も高まります。体調は日によって違うので、『今日はお腹が痛くない!』っていうだけで、すごく嬉しいんです」

こう話してくれたのは、IBDの病歴41年の女性だ。

彼女は、12歳でクローン病と診断され、学生時代は症状の再燃を経験しながらも、看護師として勤務。結婚、出産も経験し、現在は病院の医事課で勤務されながら、IBDを含めた患者団体の活動を積極的に行っている。

この女性のように病を抱えながらも、日常の中に「光」を見つける経験は、健康社会学では「ベネフィット・ファインディング(Benefit finding)」と呼ばれている。

これは苦しみを経験することで、それまでは何でもないと思っていた出来事に意味と価値を見いだす過程のこと。慢性疾患や不治の病に侵され、「病とともに生きる」ことを強いられた人々の中に、絶望感が生じながらも生きる力を逆に強め、日常の中に価値を見いだす人がいる現象を受けて生まれた概念である。

太陽の光がさんさんと降り注いでいる時には、壁の小さな穴から入り込む「かすかな光」に気づくことは難しい。だが、困難という真っ暗な世界に押し込められると、一筋の光に気づくことができる。その気づきこそが、ベネフィット・ファインディングだ。

ベネフィット・ファインディングの経験には、次のようなプロセスが存在する。

第1に、自分が遭遇している困難な状況への理解だ。人間はいかなる場合でも、自分の置かれている状況が把握(=理解)できないことには、それをうまく乗り越えることができない。把握できないままだと、「なぜ神様は自分にだけこんな仕打ちをするんだ」と思い、その困難と向き合うことを避けるようになる。

第2に、自分の遭遇している困難を「否定しない」プロセスが求められる。

「否定しない」とは、ポジティブに受け止める感覚とは若干異なる。その困難な状況を都合のいいように解釈するのではなく、「ありのまま」を受け入れ、「こんな状況にあるけど、まっ、いいか」と思える感覚である。

ここでありのままを受け入れることに失敗すると、次第に逃避行動が始まってしまうので、「否定しない」ためには「信頼できる医師」の存在が鍵になるといっても過言ではない。

さらに、医師や看護師さん、家族や友人から、「私は大切に思われている」という感覚を得ることができると、「HOPE」という、人間にやどる「たくましさ」が引き出される。

ホープは直訳すると希望だが、一般的に言う「希望」とは若干ニュアンスが異なる。

「希望がある」というと、「頑張れば必ず報われる」とか、「未来に良いことがある」といった具合に、ポジティブな未来が待ち受けているような期待感や可能性を示す使われ方をする場合が多い。

これに対してホープは、「逆境やストレスフルな状況にあっても、明るくたくましく生きていくことを可能にする内的な力」だ。

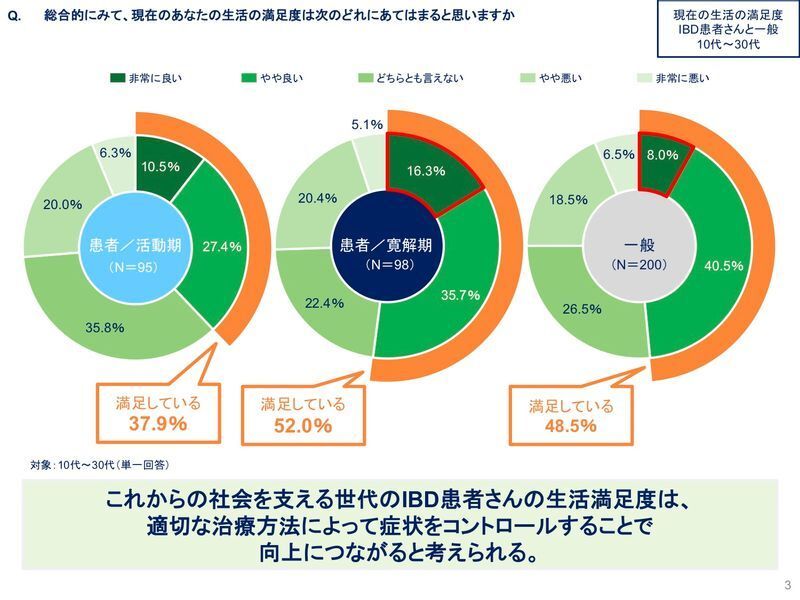

実際、今回の調査でも、ご覧の通り、IBD患者さんの生活満足度が、一般の人より高いことがわかった。寛解期の患者さんの52%が「満足している」と回答し、一般の48.5%を上回った。「非常に満足している」に限ると、ダブルスコアで上回っている(患者16.3%、一般8%)。

言わずもがな、病とは「自分の意思とは関係く」訪れるものだ。言い方を変えれば、誰もが「病になる」ってこと。そんなとき、自分の半径3メートル世界の人たちが、自分のことを理解し、雨に濡れているときには「この傘を使ってね」と傘を貸してくれたり、自分だけではどうにならないときに「傘を貸してください」といえる人間関係があれば、「光」に気づき、たくましく生きる力が人間にはある。

もし、あなたの周りに「病とともに生き、働いてる」人がいたなら、ぜひ、声をかけてほしい。病を理解してほしい。そして、傘の貸し借りができる人間関係を作ってください。

「傘」を差し出す勇気を。ぜひ!