オウム松本元死刑囚「遺骨」問題に国家の意思が働いたとしか思えないこれだけの事情

朝日新聞が2018年7月14日の紙面で「オウム死刑執行 報道過熱」という記事を掲げ、そのリードにこう書いていた。「死刑という究極の公権力行使に、メディアは監視の役割を果たせたのか」。おお、正論だ、と思った。

一連のオウム報道に、権力監視という視点があったのか。松本智津夫元死刑囚の遺体、遺骨をめぐる報道を振り返ると、現実はそれとほど遠かったと思わざるをえないのだが、ここで一連の報道について検証してみよう。

以下は発売中の月刊『創』9月号の総特集「オウム死刑執行の衝撃」の中の「元教祖の遺体をめぐる報道のあり方」をコンパクトにしたものだ。その原文を含めて「オウム死刑執行の衝撃」の特集は、ぜひ雑誌をご覧いただきたいと思う。

また来る8月24日夜、オウム死刑執行をめぐって考え議論するための集会を開催する予定だ。主催は森達也さんらが立ち上げた「オウム事件真相究明の会」だが、呼びかけ人や賛同人でない人にも当日発言をしてもらい、議論をしたいと思っている。

集会の詳細は下記のホームページを見てほしい。そして多くの人が参加して一緒にこの問題を考えてほしいと思う。

http://www.aum-shinsokyumei.com/

父親の死とその後の報道に松本家三女が号泣

私は松本家の家族、特に二女三女と四女とは長いつきあいになる。考えてみれば、対立している三女と四女双方と知り合いというのは、ジャーナリズム界では私くらいかもしれない。それゆえにこの間の、元教祖の遺骨をめぐる経緯には胸の痛む思いがした。

それは当事者にとっては恐らく、さらに辛く深刻なことだと思う。7月16日に二女と三女に会って話を聞いた。二女に会うのは久しぶりだ。

話を聞くうちに途中で二人とも辛さを吐露して泣き出した。特に三女は号泣に近いものだった。あるお店の個室を借りて話していたのだが、部屋の外まで泣き声が聞こえるのは明らかで、店員が何事かと飛んでこないかと心配した。

父親が死刑執行されたことだけでも衝撃だったのに、それに加えて連日のようにマスコミが遺骨騒動を、しかも家族間の対立を煽るように報じていたのが、「毎日、土足で踏みつけられているような思い」だと語った。

一連の遺骨をめぐるマスコミ報道は、死刑執行そのものよりも、家族の感情を踏みつけるものだったという。三女は涙ながらにこう言った。

「誰に何と言われようと父を愛していたし、辛いことがあっても生きていこうと思ってきました。でもこういう報道が続くなら死んでしまった方がいいのではと姉と話しているんです。私たちが遺骨にこだわるのはこれからも生きていこうと思うからです。もう死んでしまえばこだわる動機もないんです」

父親を愛してきた三女にとって、遺体と遺骨をめぐる一連の経緯や報道は二重の意味で辛いものだったというわけだが、その父親の死刑執行後の事実経過をたどってみよう。

遺体となった父親との対面

7月6日の朝、三女が、執行があるかもしれないと知ったのは、午前8時前だったという。外出して家に戻ったのが8時ごろ。このときには、執行のニュースが出始めていた。同居している二女と、父を迎えに行くために、マスコミがやってくる前にと急いで家を出たという。

その後、マスコミが次々と執行へ向けた動きを報道し始め、彼女のもとへも知人から「お悔やみ申し上げます」といった連絡が届くようになった。以前から言われていたことだとはいえ、とても受け止めきれない、という気持ちだった。

東京拘置所の周りにはマスコミがいるので、彼女たちは少し離れた場所で待機した。でも拘置所からは何の連絡もなかった。昼に上川法務大臣が会見をしたが、それでも連絡がなく、ひたすら待ち続けた。

代理人弁護士はいち早く、東京拘置所と交渉を始めていた。ところが、拘置所は、二女と三女には遺体に会わせないという一点張りだったという。通常なら母親に遺体を引き取る権利があるはずである。母親とはもう何年も連絡がとれないままだったが、弁護士を通じて昼前には母の意向が伝えられた。

「誰にも知られずに遺体を引き取って家族全員で弔いたい」というものだった。その母親の意向を受けて、弁護士が拘置所側と交渉した。

母親自身も拘置所に電話をして、弁護士に全権委任していることを伝えたが、その電話の時に、拘置所側から、二女三女は遺体の引き渡し先になっていないと言われたようだ。遺体引き取りの権利は、第一に父親本人が指定した人、次に配偶者である母親、そして子どもたちだった。

子どもたちの権利は横並びと思われたが、あとからわかることだが、実際には拘置所側は、父親は四女を指名していたとして、四女の代理人に連絡をとっていたらしい。

長女と四女以外の松本家の家族、即ち母親と二女三女、長男次男の5人が弁護士2人と待ち合わせて、父の遺体と対面したのは7月7日午前9時半過ぎだった。最初は会議室に通されて、拘置所側から「刑が執行されました」という説明を受けた。遺体引き渡しについては「皆さんは指定されていません」と説明された。

その後、別の部屋へ案内され、父親の遺体と対面した。棺が白い布で覆われ、棺の上には位牌のようなものが置いてあった。棺は顔の部分が窓のように開くようになっており、父親の顔が見えた。顔といっても実際には顔の一部しか見えなかった。

三女の目には、10年ぶりに見た父の印象は別人のように映った。二女も、顔のホクロが見えたので本人だとわかったという。

「家族だけで父の死を静かに悼むことを願う」

その対面の後、家族は改めて遺体引き取りについて拘置所に説明を求めた。母は遺体を引き取りたいと明言したが、拘置所は専門家の意見も聞いて慎重に検討したいと言っていた。その時点でも、拘置所側から四女が指名されているという説明はなかったが、家族が「意思表示は誰がしたんですか」と尋ねると、拘置所側は「ご本人です」と答えた。法的には母に権利があるはずだ、心神喪失状態にあった父に誰かを指定することは不可能だったと家族が強く訴えても、拘置所は遺体を引き渡そうとしなかった。しかし、なぜか引き渡さないとも言わなかったという。

ただ、翌8日、家族が、本当に父が意思表示したのかと尋ねると、拘置所側は自分はそうは言っていないと前日の発言を翻していたという。

7日のやりとりで松本家の家族が遺体引き取りを強く主張したのを聞いて、拘置所側は「皆さんのお考えはよくわかりました」と言った後で、「では私から伺いますが、皆さんは遺体を引き取った後、その取扱いについてどのようにお考えでしょうか」と尋ねた。家族側は家族で静かに弔いたいと説明したが、拘置所はマスコミの脅威を理由に静かに悼むことなどできない、拘置所側に火葬を委ねるように誘導し、また家族間で対立しているので渡せないという趣旨のことを言っていた。

8日に話をした時には、既に拘置所は遺体を焼いてしまうという意向だったという。三女らは「それに同意はしませんが、遺体引き取りができないなら遺骨を引き取りたい。それもできないならせめて分骨を」と主張した。「四女も含めて家族全員で弔いたい」と言ったのだが、拘置所側の説明は「家族で対立があるようなので遺骨は預かりたい」とのことだった。

二女らは、「父がしゃべれない状態なのになぜ意思表示をしたとおっしゃるのですか」と詰め寄ったが、拘置所側は「お気持ちは重々わかりますが…」と言うだけで、最後は黙ってしまった。

その間、滝本太郎弁護士と四女が7日と8日に東京拘置所に行ったことは報道されていたが、拘置所から四女についての説明はいっさいなかった。ただ9日に指名されたとされる人物の代理人が滝本弁護士であることは認めた。

二女や三女の認識では、東京拘置所は、遺骨は拘置所側が預かると言っていたという。そのあたりは四女側の代理人が会見で話した内容と違う。

マスコミ報道は、母親や三女らに父の遺骨を渡せば利用される恐れがあるといったもので、二女と三女は「本当に父と私たち家族をはずかしめています。わたしたちは、実の父親の遺体や遺骨を神格化の道具にしたり、お金儲けのために売る事なんて考えたこともありませんでした。父を失ったばかりの私たちを土足で踏みつけているんです」と涙ながらに語った。

家族5人が提出した「要求書」の中身

松本家の家族それぞれの、父親あるいはアレフとの関係は、図式化すると、母親の知子さん(現在は改名しているらしい)、二女と三女、そして四女と大きく3つに分かれる。

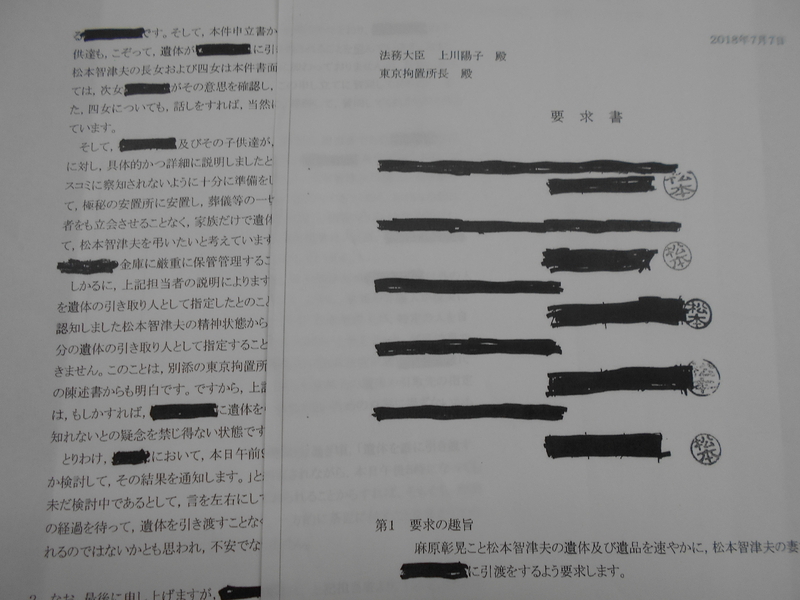

7月7日付で法務大臣と拘置所長あてに提出された「要求書」には、5人の家族の署名と押印がなされている。母親、二女、三女、ふたりの男の子だ。要求書は妻の知子さんに遺体引き渡しを求めたものだ。

二女と三女は同居もしており、仲良しなのだが、執行直後に出されたこの要求書で彼女たちと母親が名前を連ねたのにはちょっと驚いた。父親の死という局面で、家族が団結しようという思いが働いた結果だろう。

要求書の署名には長女と四女が抜けているが、長女はかつての旭村事件で失踪して別に住んでいる。ただ連絡はとれているようだ。

この要求書が提出された時点では、父親が四女を指名したという話は拘置所側から説明を受けておらず、長女と四女の意思についてはこう説明されている。

「松本智津夫の長女及び四女は本件書面に加わっておりませんが、長女にあっては、次女がその意思を確認し、この申し立てに賛同しております。また四女についても、話しをすれば、当然に、理解して、賛同してくれるものと考えています」

現実にはそうはいかなかったわけだが、この要求書では、当局側が懸念していると思われる、遺体や遺骨をどうするのかについてこう書かれている。

「松本智津夫の遺体を引き取って、極秘の安置所に安置し、葬儀等の一切の儀式をすることなく、如何なる第三者も立会させることなく、家族だけで遺体と対面し、指定された通り荼毘に付して、松本智津夫を弔いたいと考えています。また遺骨は、当面、○○金庫に厳重に保管管理することにしています」

いわば国家の側が怖れるような政治的利用はさせないようにすると言明したわけだ。

教祖の娘という運命に驚愕し、自殺を試みた四女

この問題をめぐっては、要求書を提出した家族5人と、四女が結果的に対立している印象になってしまったのだが、その四女は、代理人の滝本太郎弁護士のブログを通じて、メッセージを出した。また滝本弁護士は7月17日に会見を開いて、四女の意向を公表している。

三女ら松本家の家族と四女が対立しているのを今回初めて知った人には、いったいなぜそうなっているのかわかりにくかったかもしれない。三女と四女の年齢が6歳も離れているという事実は、状況を理解する大事な鍵だ。

オウム事件当時、四女はまだ小さくて状況が把握できず、物心ついてから自分の父親がどんな事件を起こしていたかを知るところとなり、深く傷ついた。そして被害者に対して自分も娘として申し訳ないという気持ちに駆られ、松本家を飛び出し、父親の責任を追及することを続けてきた。犯した罪は否定しながらも、父親に対して肉親としての情を保っていた三女とは、それゆえ激しく対立したのだった。

家族の中では最も厳しく父親を忌避してきたかにみえた四女が、その父親自身によって遺体引き取りに指名されていたというのが今回の事態の驚くべきポイントだ。

私は三女とのつきあいが長いのだが、四女とも一時期、よく会って食事をしたりお酒を飲んだりする関係だった。四女のインタビューは例えば月刊『創』2014年3月号に掲載されている。見出しは「『松本智津夫の娘』という呪縛 私は何度も死のうと考えた」というショッキングなものだ。

当時、彼女は何度も自殺未遂を繰り返しており、私はそんな彼女を激励しようと時々会って話を聞いていたのだった。記事の一部を引用する。

《そもそも私は小さい頃から、オウム真理教の幹部たちに違和感を持っていましたし、父の事も当初は尊敬していませんでした。》

《父は家族に対しても、グルとしてふるまい私は父のことを父と思ったことはありませんでした。》

《私は自分の意見を人に言うことがない無口な子どもで、教団にいるときは、誰もこの人達の中には分かる人はいないと思っていました。》

四女はオウム事件当時、まだ4歳か5歳で、何もわからない年齢だった。その後、物心つくようになってオウム事件の詳細を知り、教祖だった父親の娘として生まれた自分の運命に驚愕する。

《オウム事件に巻き込まれなければ幸せな人生を送っていたはずの被害者の方たちの事を知って、父が奪った命のことについて考えたら、自分は生きてはいけないと思いました。私はもう自殺するべきだ、これだけの罪を、それ以外にどうやって償うんだと思ったのです。》

《そして実際に睡眠薬を300錠飲んで自殺をはかったのです。でも自分はほとんど覚えていないのですが、意識を失いながら自分で救急車を呼んだみたいなんです。また公園で首つり自殺をはかったこともありました。でも、途中で仕掛けが外れて、倒れているところを道行く人が見つけて、死に切れませんでした。》

《松本智津夫の娘であることから逃れようとしても逃れられませんでした。一人暮しを始めてから、私は色々な職を転々としましたが、素性がばれてクビになる事も再三でした。公安調査庁や警察が私を追跡していたようで、彼らが仕事先に私の素性を話していたこともあったようです。私の部屋にいきなり刑事が訪ねてきたこともありました。》

《昨年12月初め、二度目の自殺未遂を起こしました。睡眠薬と首つり、最後は線路に飛び降りて、電車を6分間も停めてしまいました。電車が迫ってくる時は恐怖も何もなくて、ただ人生が終わる悲しみだけが胸を満たしていました。でも、電車の非常停止ボタンを押してくれた人がいて……。助かった私はそのまま強制的に措置入院させられました。病院の人たちは私の素性を知ってからも「本当に生きていてよかった」と言ってくれて、偏見なく接してくれました。》

三女が13歳の時に語った父親に対する思い

父親の呪縛から逃れようとしてきた四女の心境について少しはおわかりいただけたろうか。

一方、三女は、小さい頃から父親を慕っていたようだ。私は1996年12月、当時13歳だった彼女に初めて独占インタビューを行って以来、いろいろな局面で彼女に話を聞いてきた。最初に会った時は、上九一色村のオウム教団の拠点が解体されて、信者たちは散り散りになり、三女は福島県いわき市で生活していた。一時、教祖の後継者と言われたこともあったため、四六時中、公安に尾行される生活だった。あどけない女の子がそういう話をするそのギャップに驚いた。

『創』1997年2月号に掲載した三女のインタビューの一部を紹介しよう。まだ判決が確定する前だったので、私が「両親の無実を信じていますか?」と訊くと、三女はこう答えた。

「信じています。親を信じない娘はいないと思います」

その答えに、重ねて私はこう尋ねた。

「裁判でお父さんたちが事件を起こしたということになっても、親に対する思いは変わらないと思いますか?」

三女の答えはこうだった。

「変わらないと思います」

三女は今もその頃と基本的に変わっていない印象を受ける。たとえ父親が犯罪を犯していたとして罰せられることになっても、肉親の情は変わらない。13歳の時から三女はそう言っていたのだった。

彼女は地下鉄サリン事件から20年を経た2015年3月に著書『止まった時計』を出版し、実名と顔を出すというカミングアウトを行う。その直後に著書の中でこう書いていた。

《ずっと、父に「そのとき」が来たら、自分も死ぬしかないだろうと思っていました。どうやって生きたらいいのかわかりませんでした。どうせ失う命なら、父のために顔と名前をさらすことに、何の問題があるでしょうか。》

今回の死刑執行で、父親だけでなく、小さい頃から知っていた元幹部らが一気に処刑されたという現実は、彼女に相当な精神的打撃を与えたと思われる。しかもそれに加えて遺体・遺骨をめぐるマスコミ報道にも彼女は傷ついたのだった。

国家意思が反映された結末への当然の疑問

さて、冒頭に書いた、マスコミは権力を監視するという本来の機能を果たせているのか、という話に入ろう。結論から言えば、松本智津夫元死刑囚の指名によって遺体を引き取る相手が四女になったという話に、私は国家意思が反映されすぎているという印象が拭えない。いろいろな情報を得るにつれて、その思いは強まる一方だ。

7月17日に会見を開いた滝本弁護士は、四女が父親の遺骨を引き取った際には、太平洋で散骨したいという意向を発表する。四女らしい発案だなと思った。そしてその会見で、7年ほど前から、死刑執行があった時には、遺体ないし遺骨を教団や松本家に渡さないようにすべきという要請を何度も法務省にしてきたという説明をした。

それからこれは7月27日の死刑執行に対する「フォーラム90」などの団体が開催した抗議集会で安田好弘弁護士が話していたが、死刑囚の執行後の遺体については死刑囚本人の指定した人物に引きとらせるという法務省通達が今年の3月に出ていたという。3月といえば、執行の準備として分散移送が行われた時期だ。

こうした経緯を考えると、国家の側が、松本元死刑囚の遺骨引き取り問題については、事前に検討したうえで、この1年ほど着々とひとつのシナリオへ向けてレールを敷いていったようにしか思えないのだ。そうしたこの1年ほどの死刑問題をめぐる国側の流れについては、『創』9月号の安田弁護士の記事をぜひ読んでいただきたい。

状況証拠を考える限り、松本元死刑囚の遺体・遺骨の扱いについては、以前から検討がなされ、教団に遺体や遺骨が渡らないようにするにはどうしたらよいか筋書きが作られていたと考える方が自然ではないだろうか。もちろん今のところ確証はないが、少なくともマスコミは、権力監視が本来の役目というなら、今回の経緯に疑問くらいは感じるべきだろう。

明確な意思表示ができない状態と言われてきた松本元死刑囚が、刑場へ連れていかれ、最後に職員から遺体の引き取り手を聞かれ、四女と答えたという。職員は、松本元死刑囚が四女と言ったのを受けて、○○さんですかと本名を告げて確認したという。もともと意識が混迷状態とも言われる死刑囚に、しかも執行直前のせっぱつまった局面で、そこまで見事に国家の意思が反映された結論が自主的に導き出されたというのは、話ができすぎている印象は否めないといえる。

一連の死刑執行報道をめぐっては検証されるべきことは少なくないように思う。

そしてまだ解決に至っていない遺骨の行方については、最後に書いておきたい。三女はもちろんだが、四女もこの記事を読む可能性があることを前提にして言うのだが、麻原彰晃という存在による呪縛がなくなった今、松本家の家族は父親の死を悼むという一点で、あるべき関係を取り戻してほしいと思う。四女が父親の死について語っていた「最期は麻原彰晃でなく松本智津夫として死んでいった」という受け止め方は極めて貴重だ。

このままでは遺骨が四女のもとへ渡されるという状況に際して、遺骨を引き取る法律上の権利があったと見られていた松本元教祖の妻の代理人として安田弁護士が、滝本弁護士に連絡をとったのに対して、四女側は今のところ、交渉に応じるつもりはないと言っているという。

でもこの場を通じて四女に提案したい。最終的には散骨もよいと思う。でも父親の死を悼むということについては、できれば家族全員が一緒にできるように考えてあげてもらえないだろうか。これまでの対立は、家族の死を悼むという一点において乗り越えることはできないものだろうか。麻原彰晃という存在の呪縛から家族が解放されるためにも、それは必要な気がする。

母親とアレフとの関係を考え、遺骨が絶対にアレフに渡らないようにという強い意志は理解できる。その意志を貫くにしても、弁護士を通じて他の家族と話し合うくらいのことはできないだろうか。長年、松本家の家族と交流を続けてきた私としては、この局面は家族間の絆をもう一度取り戻す大事なきっかけのような気がするのだ。

なお『創』9月号の「オウム死刑執行の衝撃」特集の中身については『創』ホームページをご覧いただきたい。