高校野球の呪い「酷使病」──アマチュアスポーツの“素人性”が引き起こした金足農・吉田輝星投手の悲劇

結局“残酷ショー”

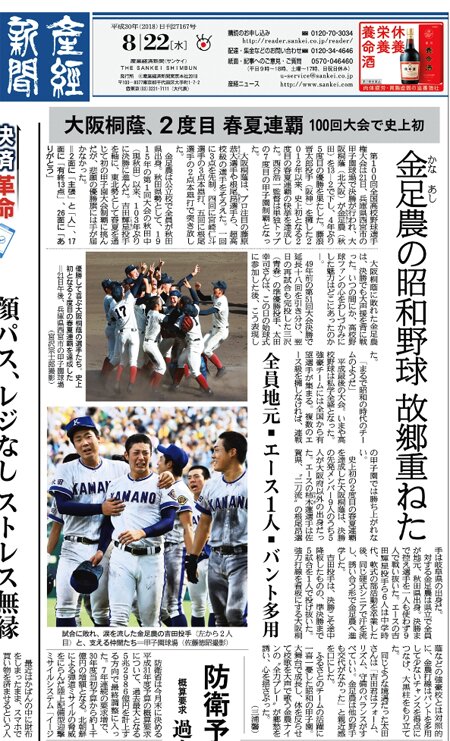

8月21日に閉幕した全国高等学校野球選手権大会。決勝に進んだのは、2度目の春夏連覇を目指す強豪の大阪桐蔭と、地元の生徒だけで構成された秋田の県立金足農業だった。

“プロ部活 vs 昭和の野球”──事前のそうしたアングルはやはり視聴者に強い判官贔屓を引き起こした。が、結果は13対2で大阪桐蔭の圧勝、金足農業の惨敗に終わった。

このとき多くの野球ファンが試合前から心配していたのは、金足農業のエース・吉田輝星投手のことだ。県大会からひとりで投げぬいてきた吉田投手は、この試合まで甲子園で5試合を完投し749球を投げていた。これまで多くの有望な投手を潰してきた甲子園で、またひとり被害者が出ることが危惧されていた。筆者も、試合3時間前に公開した記事の最後でこう書いた。

吉田投手が潰れないことを祈る──。

結局試合では、制球を乱した吉田投手が初回から打ち込まれ、5回132球を投げて12被安打12失点で降板した。大番狂わせを期待していたファンや視聴者には、なんとも悲惨な光景に映ったはずだ。それまで見せてきた見事な投球術が、決勝の舞台ではまったく見られなかったからだ。

後にわかったことは、前日の試合前にすでに左の股関節がかなり悪い状態であり、決勝も無理を押して出場したことだ。初めて途中降板したのも腰痛を発症したからだという。吉田投手は、すでにボロボロだった。

もはやそれは野球などではなく、ただの“残酷ショー”だった。

「感動をありがとう!」の自動機械

翌日、秋田に凱旋した金足農業ナインを待っていたのは、彼らを応援してきた多くの秋田県民だ。テレビで到着の模様は生中継されていたが、空港は大騒ぎになっていた。そして、この一言が何度も聞こえてきた。

「感動をありがとう!」

まるで自動機械のごとくの連呼は、彼らのがんばりを称える純粋真っ直ぐな感情の発露なのだろう。

翌日の各新聞も金足農業を称える記事が溢れた。ほとんどのメディアで、優勝した大阪桐蔭よりもずっと大きく扱っていた。さらに、そこでは「昭和の野球」という形容が、褒め言葉として使われてもいた。

たとえば産経新聞は、翌22日付の朝刊一面で「金足農の昭和野球 故郷重ねた」との見出しで記事を載せた。49年前に決勝で延長18回を投げぬいた太田幸司氏(元三沢高校/青森)の言葉を引きながら、そこで「昭和野球」のポイントとして、「全員地元・エース1人・バント多用」の3つを挙げている。そして最後に「金農ナインの“全力プレー”が郷愁を誘い、心を揺さぶった」と肯定的にまとめている。

日刊スポーツも、「中泉監督 貫いた昭和の野球」との見出しで記事を打った。「9人野球」や「6試合で22犠打」、「投手分業制と逆行」などが「昭和の野球」と呼ばれたことに対し、監督は「そんな声にも一切ぶれなかった」とまとめている。どちらかと言えば、そのオールドスタイルを肯定的に捉える論調だ。

夏の甲子園を主催する朝日新聞系列の雑誌『週刊朝日』も、9月7日号で「9人野球にスクイズも…金足農が“昭和野球”に徹したワケ」という記事を載せている。ここでも「昭和らしさ」とされるのは、「バントやスクイズ、9人野球」や「全員秋田県出身」であることだ。「現代野球と逆行する」そうした「レトロ野球」が、「高校野球の戦術に一石を投じた」と記事はまとめている。

高校野球が“残酷ショー”であり続けるのは、こうしたマスコミの報道によるところも大きい。そこで無視されているのは、吉田投手が試合で打ち込まれているとき甲子園が奇妙なざわつきに包まれていたことだ。

試合で多くのひとが目の当たりにしたのは、特待生を抱えて3人の投手を揃えた“プロ部活”には「昭和の野球」では歯が立たないというどうしようもない現実だ。加えて、吉田投手の後に登板した打川投手が、大阪桐蔭打線を3回3被安打1失点に抑える好投したことで、ずっと吉田投手ひとりに任せてきたそれまでの監督の采配にも強い疑問を感じたひとも多かったはずだ。

にもかかわらず、翌日になるとそうした「昭和の野球」を朝日と産経が仲良く似たような論調で評価するのである。「感動をありがとう!」はこうして生産され続ける。

「酷使病」の“呪い”がとけない

実は主催者の朝日新聞は、過去に幾度もこのような甲子園の状況を疑問視する論調を発している。今回も決勝戦翌日の社説で、最後の一段落をこう結んだ。

猛暑への対策をはじめ、体への負担が大きい投手を中心とする選手のけが防止の徹底など、大会運営を巡る課題は少なくない。時代に合わせて見直しながら、歩みを進めていきたい。

朝日新聞が社説で高校野球を取り上げるのは珍しいことではないが、運営に意見することが年々増えてきている。近年ならば熱中症予防やタイブレーク制導入、その前には特待生問題についてしばしば触れてきた。

投手の連投についても例外ではなく、はじめて言及したのは1993年夏のことだ。これは、高野連がはじめて出場校の投手の肩とひじの検査をしたことに端を発する。

好投手のもとに優勝あり、といわれる。ところが、甲子園で大活躍した投手でありながら、成長期の体に無理を重ねたために、投手生命を縮めた例も少なくない。勝ちたいあまりに、指導者が少年に過酷な練習、連投を強いてはならないはずだ。

出典:朝日新聞1993年8月8日付朝刊「(社説)新しい甲子園像を求めて」

翌1994年からは、ベンチ入りの選手がひとり増えて16人となった(現在は18人)。複数投手制の定着を想定して、高野連は段階的に人数を増やしてきた。朝日は、このときにも投手の健康問題について触れている。

後がないトーナメント方式の高校野球では、投手は連投につぐ連投をしいられがちだ。肩やひじが痛んでも、耐えて投げ抜く。ときに悲壮感さえ漂わせる、そんなエースの痛々しい姿を、周辺もたたえるところがあった。

今大会では、事前に関節機能をチェックしたうえ、試合後に再度、検査をし、重大な障害が見つかると、投球を禁止する。選手の将来のことを考えれば、まだ成長過程にある身体を酷使してよいはずがない。それでも日程が過密すぎるという問題は残るが、十六人野球をぜひ、「ゆとりの甲子園」につなげてほしい。

出典:朝日新聞1994年8月7日付朝刊「(社説)変わる、変わらぬ甲子園」

このように、朝日新聞は自身が主催者である夏の甲子園の運営方法や、それにともなう選手の健康問題についてずっと前から問題視をしている。だが、20年以上経っても事態は変わらない。そしてまた今回のような「昭和の野球」がぶり返し、称賛される。

今回の金足農業については、試合直後にグラウンドで行われた高野連の八田英二会長の「講評」もかなり物議を醸した。

秋田大会からひとりでマウンドを守る吉田投手を他の選手が盛り立てる姿は、目標に向かって全員が一丸となる高校野球のお手本のようなチームでした。

出典:八田英二「講評」2018年8月21日、甲子園球場にて

文脈的には、吉田投手が「ひとりでマウンドを守る」ことを評価するかのようなニュアンスだ。前述したように、高野連は20年以上前から複数投手制を推奨し、ベンチ入り人数を増やしてきた。さらに休養日やタイブレーク制を設けるなどしてきた。

だが、そうした付け焼き刃の対処では吉田投手の酷使は止められず、終わってみれば高野連の会長が連投を首肯するかのような発言をしてしまう。

「酷使病」という名の“呪い”は、いまだにとけない。

アマチュア=素人

今年は、日大アメフト部の危険タックル問題や、レスリング協会本部長のパワハラ問題、さらにボクシング連盟の助成金問題に、数日前から騒動となっている体操協会のゴタゴタなど、アマチュアスポーツの不祥事が相次いでいる。加えて筆者も取材したバドミントン選手の移籍騒動も、これほどではないが注目された。

選手個々人の問題であれば過去にも不祥事は起きていたが、今年目立つのはあくまでも協会や連盟など統括組織の問題だ。語弊を恐れずに言えば、2018年は日本のアマチュアスポーツの古い体質が白日の下に晒され続けている。

こうした組織や関係者に取材してきた経験(多くはないが)から言えるのは、彼らの多くは非常に純粋で、きわめて真摯にスポーツに取り組んでいることだ。これは間違いない。その多くは、損得抜きの確たる信念を持っている。

が、それゆえに危ない。

その「信念」は、大きな対価を求めない。スポーツを専業としている者は多くなく、また「非商業主義」を掲げるアマチュアとして対価を求めることも抑制されている。だがその結果として各人に競争意識や向上心が働きにくくなり、組織も同じ信念持つ身内で固まって変化しない。そして、そのうち時代から取り残される。

高野連に感じるのも同じことだ。多くの関係者はボランティアで大会に参加している。外野席の有料化にも躊躇した彼らに、収益性をさらに高めてそれを高校生に還元するアイディアを求めることは難しい。なぜなら彼らはボランティアでやっているだけで、組織やイベント運営についてはアマチュアというよりもただの素人でしかないからだ。

今年巻き起こっているアマチュアスポーツの多くの問題も、おそらくこの素人性に起因している。日本のスポーツにおける「アマチュア」は、いつしか「非商業性」ではなく「素人」を意味することとなってしまった。高校野球で続く「酷使病」も、素人性による“呪い”だ。

現実的に、プロとアマチュアでは当然プロのほうがレベルは高い。しかもいまはオリンピックですらプロ選手の参加を多く受け入れている。こうした時代において日本では旧態依然とした「アマチュアスポーツ」が温存され、今年はそこで多くの問題が生じている。

現在のアマチュアスポーツに必要なことは、いかにこの素人性から脱却するかだろう。