いつから卓球はシェークになったのか アジア競技大会日本代表 松下大星に見る進化型ペンホルダーとは

今月10日に行われた「アジア競技大会日本代表選考会」でベスト4に入り、見事代表権を獲得した松下大星は、最近では珍しい、ラケットをペンを持つように握るペンホルダーの選手である。

かつては卓球といえば、このペンホルダーが主流だった。握りやすいように柄が細くなっていて、ブレード(打球に使う部分)の輪郭が角ばっているものが多い。ラバーは片面にだけ貼り、フォアハンドもバックハンドも同じ面で打球する。温泉の卓球場においてあったラケットは大抵がこのタイプだった。

これに対して最近は、ラケットを握手をするように持つシェークハンドが主流だ。手のひらで握りやすいように柄がペンホルダー用よりも太く、ブレードの輪郭が丸みを帯びていて面積も若干大きい。ラバーは両面に貼り、フォアハンドとバックハンドで別の面を使う。

こうしたラケットの変化が、いつ頃、なぜ起こったのか、卓球の歴史を見ながら解説してみたい。

意外に知られていないが、卓球のラケットは、形や大きさについては規定がない。星形でもよいし畳一畳分の大きさでも構わない。ただし、ブレードは主素材が木材に限られ(厚みの85%以上)、平面でかつ連続的でなくてはならない。つまり、チタン100%だったり、お椀のように凹んでいたりL字形に折れていたり、ヌンチャクのように二つに分かれていたりしてはいけないということだ。これらの規定以外は自由なのである。握り方にもルールはないが、ラケットに合った握り方をする(あるいは握り方に合ったラケットを使う)のが普通だ。

シェークハンドの誕生

卓球は1880年代のイギリスで生まれた。当初のラケットはテニスやバドミントンのように柄が長く、ガットが張られていたり、太鼓のように中空の皮張だったりした。卓球自体がテニスから派生したものであることと、メーカーがバドミントンの前身の遊戯セットのラケットを流用したりしたためだ。

やがて競技として発展していくと、ラケットは急速に使いやすい形に変化していく。柄は短くなり、打球面は硬い木材となり、ラバー(ゴム)が貼られた。ペンホルダー、シェークハンドともに存在したが、1926年に第1回世界選手権が始まった頃には、現在とほとんど変わらないシェークハンドが主流となった。同時にルールも整備された。

日本でのペンホルダーの定着

以上は欧米での話である。日本には卓球は1902(明治35)年に伝わったが、世界選手権には出場せずに独自の発展を遂げた。当初は日本にもシェークハンドを含む様々なラケットや握り方が存在したが、1923(大正12)年に鈴木貞雄(東京農大)がペンホルダーを使って第1回全日本選手権(旧組織の大会であるため現在の全日本選手権とは異なる)で優勝し、技術書『卓球術』を著したのを機に、ペンホルダーが主流となった。余談だが、鈴木は1955年から静岡県の下田町(現・下田市)の町長を務めた人物でもある。

ペンホルダー対シェークハンドの歴史

そして1952(昭和27)年、日本は満を持して出場した世界選手権で、7種目中4種目に優勝して世界を驚愕させる。極東の島国に、そんなにも優れた卓球選手がいようとは夢にも思われていなかったのである。

日本の卓球が優れていたのは極端に攻撃的なことだった。欧米の選手も攻撃はしたが、それは相手の遅いボールに対してだけであり、相手が攻撃してきたら、すかさず台から離れて守備をするのが普通だった。それに対して日本選手は、相手が攻撃してきてもかまわず卓球台の近くで攻撃し続けた。日本の優勝を報じたロイター電の「異常なペンホルダーの卓球」という表現に、欧米が受けた衝撃が表れている。

それらのプレーはそれぞれのラケットに適していると考えられていた。すなわち、シェークハンドは守備的プレーに、ペンホルダーは攻撃的プレーに適しているというようにである。

ペンホルダーによる攻撃卓球で1950年代は日本の黄金時代となったが、1960年代になると猛追する中国に王座を明け渡した。中国も日本と同じくペンホルダーだったが、日本よりも卓球台の近くでさらに攻撃的なプレーを見せたのである。

卓球発祥の地であるヨーロッパの選手たちは、日本と中国に20年間も卓球界を牛耳られてしまったわけだが、1970年代に鮮やかな復活を遂げる。守備的プレーに適していると思われていたシェークハンドは、日本や中国のような攻撃的プレーを練習してみると、ペンホルダーと遜色ないプレーができることがわかったのだ。

以後しばらく、ヨーロッパのシェークハンド攻撃卓球と、中国&日本のペンホルダー攻撃卓球が拮抗する時代が続いたが、1980年代後半に決着がつく。シェークハンドに軍配が上がったのだ。やがて、中国も日本もシェークハンドを取り入れ、世界の主流となって現在に至っている(そこから再び世界の王者となったところが中国の凄いところだ)。

一般の卓球愛好者のトレンド

以上は世界のトップ選手たちの歴史だが、一般の卓球愛好者もその影響を直接・間接に受けて、徐々にペンホルダーからシェークハンドに移り変わってきた。日本では毎年何万人かの中学生が卓球部に入って本格的に卓球を始めるが、そこで選ぶラケットが、卓球界のトレンドを表していると見ることができる。しかしこれまで、そうした客観的なデータはなかった。

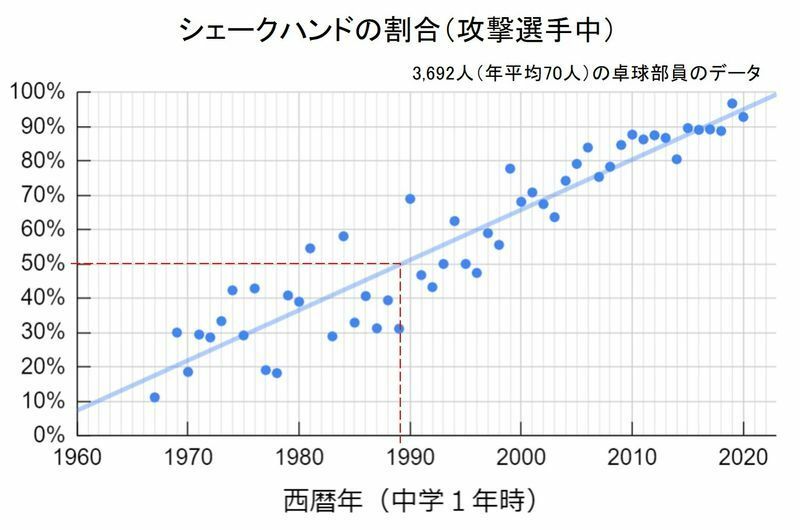

そこで今回筆者は、SNSを使ったアンケート調査によって、そのトレンドを明らかにすることを試みた。様々な世代の卓球愛好者に対して、中学時代にどのタイプのラケットを選んだかを聞いたのだ。できるだけ多くのデータを得るために、回答者自身だけではなく、回答者が所属していた卓球部の同学年の部員全員のラケットを覚えている人に回答を募った。それらの回答を世代ごとに合算して推移をグラフ化すれば、トレンドが可視化できるというわけである。

アンケートは2022年2月に行い、286人の回答者から総計3,692人の卓球部員のデータが得られた。なお、回答者、卓球部員ともに男女の区別はしていない。

結果をまとめたのがこのグラフである。得られた個々の回答は非常に大きなバラツキを持っていたが(指導者の有無や情報量によって千差万別であろう)、年代ごとに合算すると、それなりにまとまった傾向が現れ、概ね直線的に増加している結果となった。近似直線を引くと、シェークハンドの割合が50%となった年、つまりシェークハンドがペンホルダーを追い抜いたのは、1989年であることがわかった。すなわち今年度46歳になる世代である。

進化型ペンホルダーを操る 松下大星

現在ではシェークハンドが90%を超えているが、割合が少ないとはいえペンホルダーの選手はまだ何千人もいる。中学校の卓球部員は日本卓球協会に登録しているだけでも12万人(2020年度)もいるので、5%だとしても6,000人になる。

そうしたペンホルダー選手のひとりが、冒頭で紹介した松下大星である。アジア競技大会にペンホルダーの日本代表選手が出場するのは2010年の吉田海偉(現姓・小西)以来12年ぶりだ。

松下は今年度26歳なので、グラフから読むとシェークハンド率80%の世代である。1月の全日本選手権でもベスト8に入ったが、当然ながらペンホルダーの選手は、ベスト8はもちろん、ベスト16にも松下の他にはいない。

シェークハンドが主流の時代に、あえてペンホルダーを選び、世界に立ち向かう松下。もちろん、松下の卓球はかつての日本のペンホルダーそのままではない。シェークハンドに敗れた後、1990年代に中国が開発した、ラケットの裏面にもラバーを貼って弱点であるバックハンドを強化した進化型ペンホルダーだ。

しかし、その卓球には、かつて世界を制覇した”卓球ニッポン”の遺伝子が間違いなく受け継がれている。松下の活躍は、ペンホルダーのシェークハンドに対する挑戦でもあるのだ。

※2022年4月12日発表の世界ランキング8位の許昕(中国)も、現代の数少ないペンホルダー使いのひとりである。