世帯視聴率は平成とともに終わる〜「3年A組」が示したこれからのヒット番組〜

視聴率は「世帯」から「個人」へ

テレビ番組の指標は誰もが知るとおり「視聴率」だ。正確にはこれまで、視聴率とは世帯視聴率のことだった。テレビ局がスポットCMを取引する際、この世帯視聴率が使われていたのだ。

ところが2018年4月から、関東圏で視聴率として世帯ではなく個人視聴率をスポット取引に使い始めた。リアルタイムの視聴率に、放送7日後までのタイムシフト視聴も加えた数値だ。今年の10月からは関西地区・中京地区でも、同様に個人視聴率を取引指標に使うことになっている。先日ビデオリサーチ社のフォーラムで発表された「新視聴率計画」では、来年4月からは全国で個人視聴率をタイムシフトも含めて計測することがアナウンスされている。(ただし東名阪以外で取引に使うかは今後の話のようだ)

つまり、今年から来年にかけて視聴率が世帯から個人に大きく変わろうとしているのだ。テレビビジネスも平成が終わり新時代に向かうのだと受け止めていいだろう。

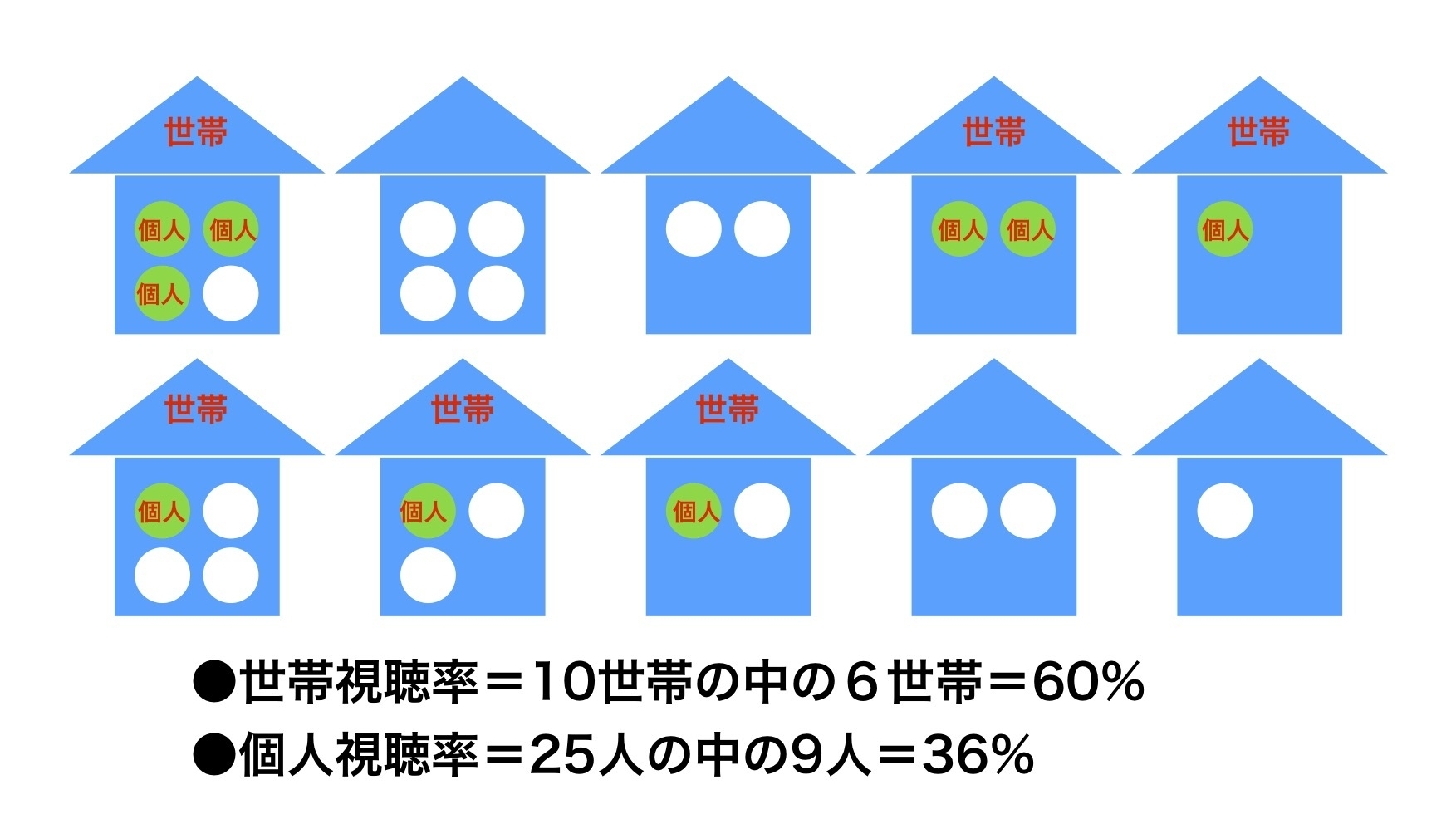

この世帯視聴率と個人視聴率は何が違うのか。一言でいえば、家単位と人単位の違いだ。具体的にわかりにくいので、冒頭の図で示してみた。

10軒の世帯がある。そのうち6軒がある番組を見ていれば、世帯視聴率は60%になる。個々の家には違う人数の人が居る。上の図のように25人いて、そのうち9人がその番組を見ている場合、個人視聴率は36%になる。

同じ「%」を単位にした「視聴率」の計測方法なのだが、まったく結果が違う。

よくW杯日本戦の放送後に「視聴率は40%だった」などと報じられる。するとどうしても「日本人の4割が見たのか、すごい!」と受け止めてしまう。だが日本の世帯の4割が見たとは言えても、日本人の4割と言えるかわからないのが、上の図から理解できると思う。個人視聴率は世帯視聴率の6割程度になるとよく言われるが、実際には視聴状況によってかなり違う。

冒頭のものと同じモデルで、2つのシミュレーションを見てもらおう。

上も下も、10軒のうち5軒が番組を見ているので、世帯視聴率は同じ50%だ。ところが上のケースは個人視聴率では28%なのに対し、下のケースだと44%にもなっている。なぜ個人視聴率がここまで開くのか。上のケースは二人世帯、一人世帯の視聴が中心なので「人数」が少ない。一方、下のケースは3人世帯、4人世帯の視聴が中心でしかも世帯内の多くが番組を視聴しており「人数」が多いのだ。

さてどちらの指標が「番組がどれくらい見られているか」に近いか。見て感じると思うが、人数を反映している個人視聴率の方が、近いと言えるのではないか。世帯視聴率は、同じ番組を家族みんなで見ていた頃の指標なので、当時はそれでよかったのだろうが、今は現実を反映しにくくなっていると私は思う。

社内指標を「世帯」から「個人」に変えた日本テレビ

日本テレビは、今年1月からあるパンフレットを社内に、そして社外の取引先などに配布していた。そこに示されていた言葉を見てもらおう。

取引に使う指標が変わるのだから、これから世帯ではなく個人指標率を目標として共有していきますと社内外に伝えているのだ。ビジネス的な指標が変わるのだから当然かもしれない。だが、いざその変化を示されるとドキリとした。世帯視聴率では30%を超えた正月の箱根駅伝の数字も、個人視聴率を併記して社内に貼り出していたらしい。世帯視聴率より数字としてはかなり低くなるので、目にするとやはり驚くだろう。

そして指標を変えた意義がはっきり感じられるドラマが年明けに登場した。1月クールのドラマでもっとも話題をかっさらった「3年A組」だ。視聴率が話題とともに上がっていき、最終回は関東圏で15.4%だったと報じられた。

さてこの15.4%は「世帯視聴率」だ。個人視聴率がどうだったのかは残念ながら私には知り得ない。そもそも視聴率はビデオリサーチと契約した企業だけが知ることのできるデータでテレビ局が自ら明らかにしないと表に出してはいけないそうだ。世帯視聴率は報じられているが、個人視聴率は表に出ていない。

そこで、インテージという独自にテレビ視聴を計測している別の調査会社にデータを出してもらった。ビデオリサーチとは調査母体や手法がまったく違うので、それをもってして「視聴率」だとはまったく言えないのだが、かなり近い数値と言えると思う。また「率」ではなく彼らが調査データをもとに推計値として出した「視聴者数」をグラフ化した。人数の方が個人視聴率の見え方に近いからだ。ただ、誤解を招きかねないので数値は表示していない。

女性40代を中心に幅広い世代が見ていたことがわかる。若い世代が40代に比べて低いのが意外かもしれない。だが若者層は母数が少ない。インテージ社の調査では接触数(全体の中で番組を見た人の比率)を見ると、男性10代で17.1%もあった。男性20代も8.9%ある。若い男性はテレビをほとんど見ない中、非常に高い数値だ。

これは若い世代が男女ともに視聴し、一緒に親世代も見たと考えられる。いわゆる「ファミリー視聴」が多かったのだ。家族みんなで「3年A組」を楽しんだ結果が、世帯視聴率を15.4%に押し上げたと推測できる。

対照的なのがテレビ朝日「相棒」だ。3月6日放送の第17話は世帯視聴率が15.1%だったと報じられている。その視聴者数データをインテージ社に推計してもらい、グラフにしたのがこれだ。

こちらの中心は女性60代で、年齢が高いほど視聴者数が多いのがわかる。60代が見たかどうかが「3年A組」との視聴者数グラフとの違いのポイントになっている。若い女性はほとんど視聴していない。

60代の世帯は子どもが独立し、夫婦二人の世帯が多いことが想像できる。そして母数も大きい。だから60代の視聴が多いと、世帯視聴率につながりやすいのだ。

この2つのドラマは世帯視聴率ではほとんど同じ15%だが、その中身は大きく違うことが見えてきた。

ざっくりまとめると、60代を軸に視聴されて世帯視聴率を高めているのが「相棒」で、逆に若者を軸に家族ぐるみの視聴で世帯視聴率を高めたのが「3年A組」だと言える。そして全体の視聴者数のボリュームは「3年A組」の方が大きい。

「今日から俺は!」から「3年A組」で確立した新しい成功モデル

この結果に近い事例を私は12月に記事にしている。「今日から俺は!」を「リーガルV」と比べた内容だ。

「視聴率だけの記事はもう終わりにしよう~「今日から俺は」「リーガルV」に見るドラマの価値~」

この時も「今日から俺は!」が若者と40代でファミリー視聴されて最終回の世帯視聴率が12.6%に至ったことを書いた。そしてこの時は「リーガルV」がやはり60代を軸に視聴率を獲得し、全体のボリュームでも優っていた。

それが「3年A組」では世帯視聴率もさらに高かった上に、「相棒」より全体的にも多くの人に見られたようだ。

「今日から俺は!」から「3年A組」への連携によって、親子でドラマ視聴を楽しむ流れができたのだ。

そしてここから読み取るべきは、高い世帯視聴率を獲得したことではなく、個人視聴率を重視する視点でのドラマづくりが功を奏したことだ。家族で見てもらった方が個人視聴率につながる。60代に照準を合わせると世帯視聴率は取りやすいが、本当に多くの人に見てもらうには個人視聴率を重視した方がいいのだ。

さらに「3年A組」がはっきり示したのは、若者の支持が幅広い世代の視聴につながることだ。80年代90年代にフジテレビが時代を築いたのは、若者の人気を得たからだ。

若者のテレビ離れは、実はテレビの若者離れだ。よく言われてきたことが証明された気がする。テレビが本気で若者に向けば、視聴率にも反映される。平成が終わり、視聴率が世帯から個人にシフトすることで、新しい流れが生まれようとしている。

実は世帯視聴率を個人視聴率にシフトすることは、スポンサーのニーズにもかなう。これも少し前の記事で書いたことだが、世帯視聴率が必ずしもテレビ局の営業収入につながらなくなっているのだ。

「世帯視聴率で騒ぐのはスポーツ紙だけになるかもしれない~在京キー局第3四半期決算資料より~」

だから日本テレビ以外の局も、社内指標を個人視聴率に変えるのだろうと思っていたのだが、情報収集してみると局によって違うようだ。個人視聴率をもとにした独自の指標を社内で立てた局もあるが、まったく対応する動きがない局もある。他ならぬ取引指標が変わるのだから、社内でも変えないのか不思議だ。取引通貨がドルからユーロに変わったのに、いまだにドルを気にしているようなものだ。だが、おそらく時間の問題だろう。何しろ、世帯視聴率はほんの数年で使いどころがない指標になるのだから。

ただ、局によって指標が違うのは、視聴者にとっていいことだと思う。同じ指標だから似たような番組になり、似たようなタレントで似たような題材を扱うことになる。別々の指標で、多様な番組を放送してくれるようになれば、視聴者としてこんなに楽しいことはない。テレビは平成の次の時代に新たな楽しいメディアになれるか、鍵は指標にあると思う。