難民キャンプで語られるパレスチナ人の苦難。日本の観客の心もとらえたパペット・アニメ『ザ・タワー』

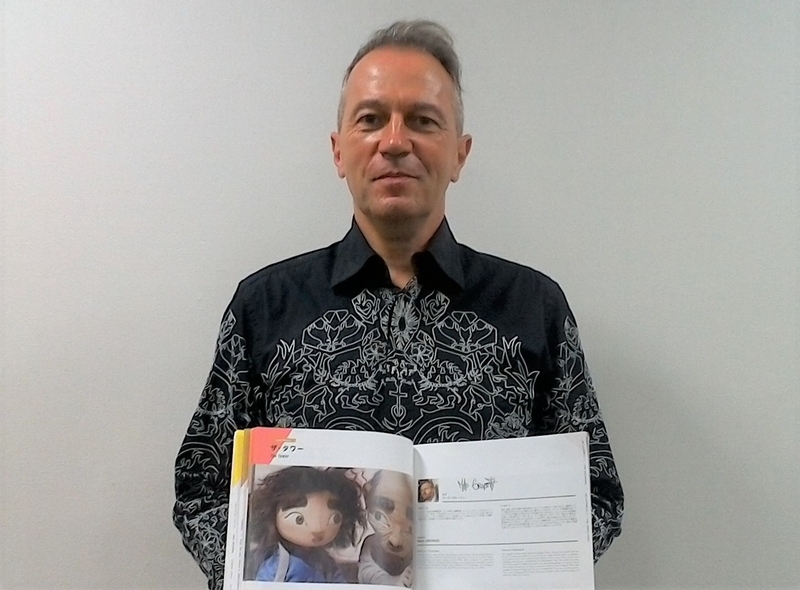

今年7月に埼玉県川口市のSKIPシティで行われた<SKIPシティ国際Dシネマ映画祭2019>で来日した世界の映画人にインタビュー取材。最終回となる4回は、同映画祭で最優秀作品賞と観客賞をW受賞したアニメーション作品『ザ・タワー』のパトリス・ネザン プロデューサーに訊く。

先述した通り、本作『ザ・タワー』は、アニメーション作品。今回で16回目となる<SKIPシティ国際Dシネマ映画祭2019>の国際コンペティション部門で、アニメーション作品が選出されたのは初めてだった。劇映画の中に入れてでも紹介したいという映画祭の強い意思が感じられるが、それも納得の力作。パトリス プロデューサは制作の経緯をこう語る。

「監督のマッツ・グルードゥはすでに2~3本、短編のアニメーションを発表しています。それで次のステップ、すなわち長編を模索していて、わたしと一緒に手掛けることになりました。

ベイルートにあるパレスチナの難民キャンプで出会った人々を描きたい

長編に挑むにあたり、彼にはやりたいこと。初の長編は『これで』と決めている題材がありました。彼はノルウェー人なのですが、子どものころ、『セイブ・ザ・チルドレン』で看護師を務めていた母親に連れられ、毎年、夏はベイルートにあるパレスチナの難民キャンプで過ごしていたそうなんです。そこで出会い、友達になった人たちのことを描きたい強い願いが彼にはあったのです。

それで、監督はいつかその願いが叶うように2010年からすでに難民キャンプの人たちにインタビュー取材を始めていました。それで、2012年にドイツのある映画業界のプロが集うイベントがあって、そこで彼に出会って、インタビューの内容をまとめてほぼ脚本になっているぐらいの企画書をみせてもらいながら話をきいたんです。

そのインタビューというのがすばらしくて、変な話だけど、フィクションの映画の会話のように心に深く入ってくるものでした。当時、彼としてはより広い観客にとどけるために、このドキュメントした対話を、フィクションのように物語ることを考えていました。その会話の言葉をそのまま使うところもあれば、写真やアニメも使う。ドキュメンタリーのスタイルは踏襲しながら、フィクションの要素も取り入れるような形を考えていました。

ただ、わたしとしては、それだとちょっと散漫になるかなと思ったので、フィクションとして作ることに絞ったほうがいいいのではないかとアドバイスしたんです」

そこから脚本作りが始まったという。

「フィクションという枠を作ることで、とても自由になったところがありました。ドキュメンタリーの要素をいれて、観客に理解してもらいながら、ひとつの物語の流れを作るということはとても難しいことですからね。

たとえば、ドキュメンタリーだと、観客に地理的な条件、ベイルートとレバノンとパレスチナの位置関係や正確な政治状況を理解してもらうためになにかしらの情報を提示しないといけなくなります。ドキュメンタリーの場合、観客はどうしても情報を共有しようとしますからね。

ただ、フィクションにすれば、観客は情報を得るというよりもその物語の内容に寄り添おうとします。だから、1日の話にして、登場するキャラクターの感情を深く描く物語にする方向で進んでいったのです」

難民キャンプの人々の声を、アニメーションというフィクションでより深く描く

脚本作りはそうとうな時間が費やされたという。

「監督にとって初の長編だったからね。短編とは勝手が違う。脚本を完成するまでにはけっこうな時間がかかりました。スクリプト・コンサルタントといわれるような人たちのところにもいって、アドバイスを受けたりしました。

脚本の完成後は、アニメーションのスタッフ集めも苦労しました。というのも、ハリウッド的なアニメーションとはまったく違って、2Dのパートと、パペット・アニメーションのパートがある。そういう分野の違うアニメスタッフを集めるのも大変でしたし、またそれでチームを作るのも長い時間がかかりました。

それでようやく撮影を始めたんですね。そこで気づいたのは、私の会社は、通常は劇映画を手がけてるプロダクションハウスになります。けれども、パペット・アニメーションに関しては、生身の俳優を使って撮影するのとほとんどやることが一緒だなと思いました。ライティングや空間の配置など、どれも一緒です。ただ、ひとつ違うとしたら、それはパペットのほうが人間の俳優よりも扱いやすいということですかね(苦笑)」

現在の物語はパペット、過去の回想は2D、二つのアニメーション手法で表現する

作品は、パレスチナ人の少女ワルディがいわばストーリーテラーとなって、1948年からベイルートの難民キャンプで暮らす曾祖父シディの70年、4世代にわたる人生の軌跡が語られる。

少女と曾祖父の現在のパートはクレイのストップ・モーション、曾祖父の過去の記憶は2Dで表現。違ったアニメーションの手法で描かれた映像がとても心に残り、同時にパレスチナの不遇の歴史と、その歴史に翻弄され続けるパレスチナ人の今も続く哀しみが静かに伝わってくる。

「先ほど話したことに戻るのですが、マッツ監督のインタビューをまとめたものを読んだとき、シンプルなQ&A形式のものではなかったんです。とにかくユーモアがあって、ときおり小噺的なエピソードも出てくる。私自身は、この難民キャンプの人々に直接会ったことはない。けれども、彼らの生き生きとした時間が伝わってきました。読んでいて、自分の中の難民キャンプに対するイメージが大きく覆されられた。

もちろん、わたしはもとよりみなさんもイメージするように、難民キャンプが厳しい状況にあることは間違いない。でも、そういう中にでも、生命が輝く瞬間があるし、ユーモアで笑いにあふれた時間がある。当たり前といえば当たり前なんですけど、日々のニュースなどに触れていると、なかなかそういうふうに思いを巡らすに至らない。そういうことを含めて過去から現在までの歴史を知ってほしいと思ったのです。

そして、子ども向けの長編アニメーションというのは、ものすごくたくさん作られています。ただ、現代の社会問題を扱った大人向けの優れたアニメーションというのはそう多くはない。その意味で、困難ではあるけれども、そういう大人の心に深く考えをうながすような作品を目指しました。もちろん、子どもにみてもらっても、深く心に届くと信じていますが」

パペットと2Dという2つの手法を用いた理由はどこにあるのだろう?

「これは過去の記憶というのは人間の頭の中でイメージとして残っていることなので、しばしば事実とはそのままでなく曖昧な形で残ります。現実ほどリアルではないというか。少し現実とは違った形で、どこか夢のような感じで頭の中にインプットされている。そのような記憶の世界は2Dのほうが豊かな表現をできると思ったのです」

マッツ監督自身はこれまでパペットアニメーションを手掛けてきたという。

「マッツ監督自身はパペット・アニメーションの作り手です。過去の短編は、自宅のキッチンで、撮影からなにからなにまでひとりで手掛けて作品を完成させています。ハンドメイドにとことんこだわった作家といっていいでしょう。

ただ、今回に関しては、彼にあることを課しました。それはアニメーションに触れることは禁止しました。というのも、50人のスタッフがいる中で、監督の重要な仕事というのは直接あれこれと手掛ける、つまり人形を触ったり、作ったりするのではなく、全体を統制することです。チーフアニメーターやアシスタントとディスカッションして、自分の思い描く世界を具体化し、表現する、その判断を下していくことが大切なのです。ですから、監督にはちょっと一歩下がって全体像を見ることに徹してもらいました」

ちなみにアニメーションは1人のアニメーターが丸一日かけて6秒しか作れなかったと明かす。

「みなさんんいとっては気の遠くなる話かもしれません。ただ、これだけ時間がかかるというのはいい面もあるんです。それだけ時間をかけられるというのは、それだけ細かく緻密に正確にやっていくことでもある。そこには必ず作り手の感情がこもるとわたしは信じています」

現実をアニメーションというフィクションにする試みにあえて挑んだのにはこんな思いがあったと最後に明かす。

「たとえば、そのドアからふっと入ってきたリアルな人が、そのままフィクションの映画の住人になるような、そんな作品を作りたい思っています。映画の登場人物であるのに、その人となりがわかって思いを寄せてしまう。そういう気持ちを分かち合うことはとても大切だと思うからです。

わたしがこのような思いに至った、きっかけをくれた作品のひとつは是枝裕和監督の『ワンダフル・ライフ』です。

それから、ノンフィクションをもとにアートに表現する大いなる可能性を感じさせてくれたもののひとつに挙げられるのが、日本の漫画『はだしのゲン』です。

わたしはこの漫画で広島で起きた原爆のことを深い感情をもって理解することができました。それまで歴史の教科書などで原爆のことは知っていましたが、実に迫る形で感じられたのは『はだしのゲン』です。

漫画にせよアニメーションにせよ、ノンフィクションの物語を改めて描き直すからこそ深く伝わることがあります。そういうパワーがフィクションにはあるのです。

そして、こういうわたしのパーソナルな日本の作品とのかかわりがありましたから、今回、このような形で日本で上映できたことは個人的にも感慨深いものがありました」

場面写真は(C)Jour2Fete