火星大接近 -火星に生命は存在するのか?

火星に生命は存在するのか?

2018年7月末現在、火星に限らず地球以外の天体から生命、または確実な生命の痕跡は何一つ見つかっていません。火星においても、20世紀前半まで人々が想像していたような火星人(=知的生命体)が存在しないことは今では明らかです。

火星について分かっていることは、火星にはかつて温暖な時代があり、地球の表面のように液体の水(=海)に覆われていた時代があったことと、かつて大量に火星表面にあった液体の水は、今日では火星の地下に蓄えられている可能性が高いことが、今日までの火星探査で明確になったことでしょう。これらのことから、表面近くの火星地下に微生物程度なら存在するのではないか?または、表面や地下に、かつて生命が存在していた痕跡(=化石)があるのではないかと期待が膨らみます。

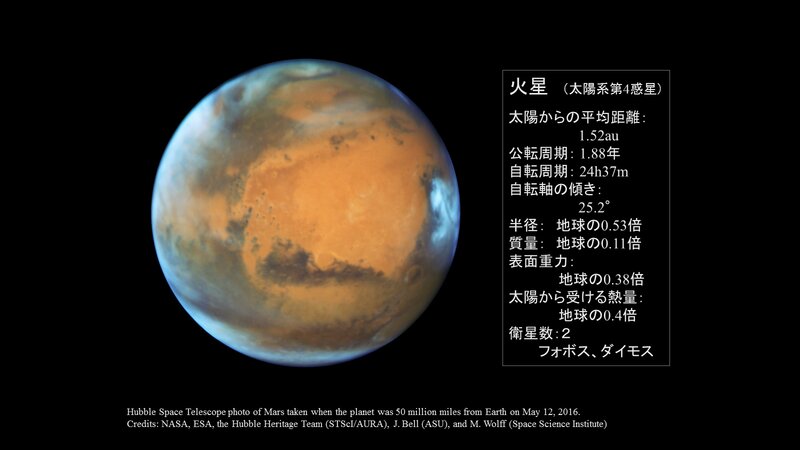

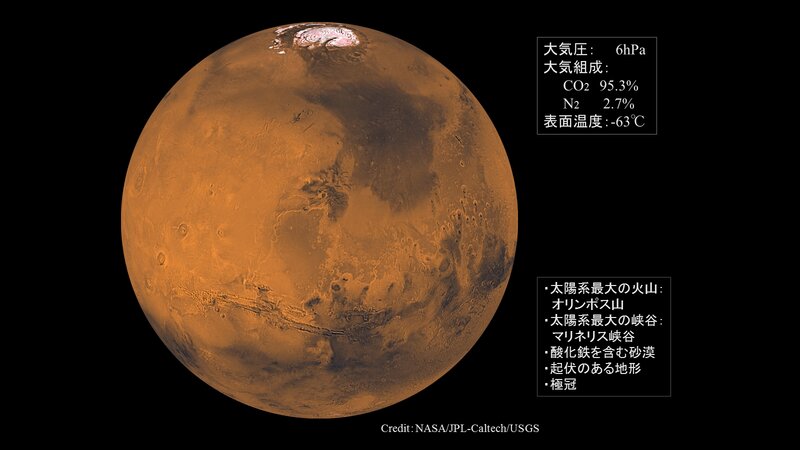

火星は地球のすぐ外側を公転している太陽系第4番惑星で、地球から観察すると、2.2年毎に地球に接近します。夜空に赤く不気味に輝く火星。火星が赤く見えるのは、その表面が鉄さび、すなわち酸化鉄を含む砂で覆われているからです。火星では、地軸が約25度傾いているため、地球のように四季の変化が起こります。気温は、時期と場所により20℃~-130℃と幅があり、大気の成分はほとんどが二酸化炭素ですが、気圧は地球のおよそ0.6%しかありません。

火星の表面は起伏に富んでおり、太陽系でもっとも高い火山、オリンポス山は高さ約25km、また、マリネリス峡谷は長さ約4000km、深さ5~10kmにもおよぶ巨大な峡谷です。表面を覆い尽くすような、大規模な砂嵐が周期的に発生するのも火星の特徴です。今年も運悪く、5月以降、火星全体を覆う砂嵐が発生しており、火星の表面の様子が詳しく分からない状況が続いています。

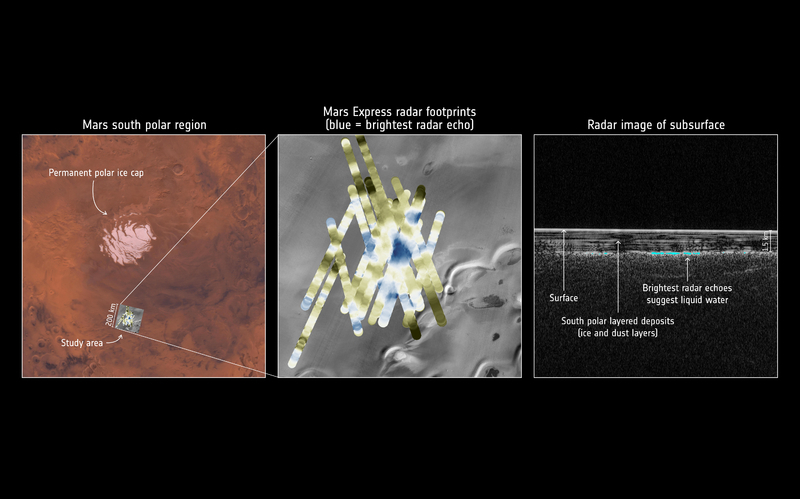

火星の北極と南極には、ドライアイスと氷からできた極冠があり、その地下には永久凍土の形で多量の水が存在するのではと考えられています。南極冠の近くの地下に液体の水からなる湖が見つかったという最新の研究成果も発表になっています。

火星は質量が地球の1/10と小型の地球型惑星です。その分、地球より早く進化した惑星と考えられ、かつては大量の水がその表面を覆っていました。果たして火星の地下には生命が存在しているのでしょうか。

火星探査の歴史(前半)

1960年のマルスM1(ソ連、打ち上げ失敗)以来、今日までに50機近い火星探査機の打ち上げが試みられました。ソ連、米国、ロシア、日本、ヨーロッパ宇宙機構(ESA)、中国、そしてインド他が試みてきた火星探査のハイライト(主なもの)をご紹介しましょう。

マリナー4号~9号

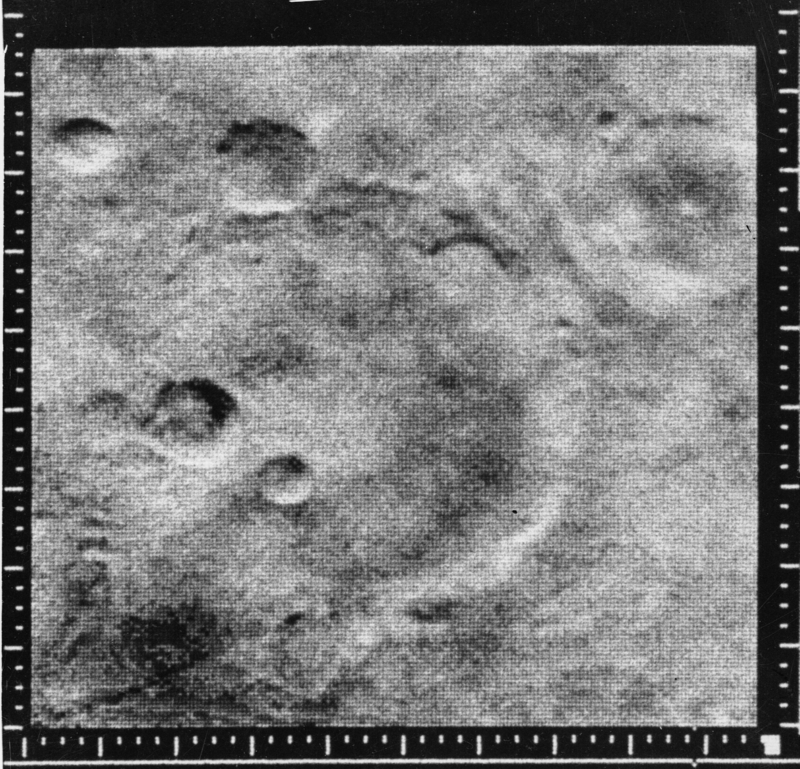

1965年、無人探査機マリナー4号(米国)は、世界で初めて火星の近接撮影に成功。その時、火星人の作った運河はもちろん、期待していた生き物の気配は全くなく、火星は多くのクレーターと荒涼とした砂漠が広がる過酷な環境であることが分かりました。火星の大気は地球の170分の1、平均気温も-63℃と、とても大型の動植物が生存できる環境ではありませんでした。その後も、こうした火星探査によって、火星は知的生命体が存在できるような環境ではないことが明らかになり、火星人はおろか、目視可能なサイズの生命体は存在しないことを人々は理解していきます。

しかし、1971年にマリナー9号が初めて火星周回軌道に入り、火星表面を詳しく調べると、太陽系最大の火山オリンポス山や太陽系最大の峡谷マリネリス峡谷などに交じって川の流れた跡のような奇妙な地形も多数見つかりました。このことが火星に着陸船を送ろうという機運を高めることになりました。

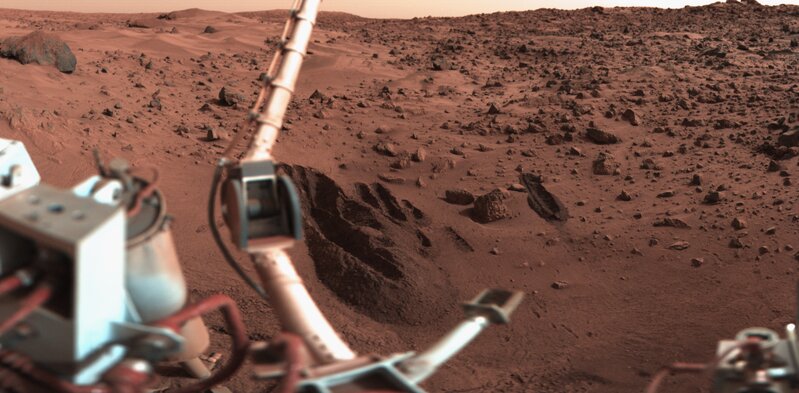

バイキング1号、2号

火星には、米国とソ連が中心となっていままで数多くの探査機を送り込んできました。1970年代の成果として特に有名なのは、1975年に打ち上げられた、NASAのバイキング1号と2号でしょう。翌年、バイキング1号は火星のクリセ平原に、バイキング2号はユートピア地方の平原に着陸。バイキングの目的は、まさに火星表面の生命探しでした。

2機は、それぞれロボットアームの腕を伸ばして火星の表面からその砂を回収し、砂に含まれている生物から、呼吸によって二酸化炭素が増えないか、または光を当てて光合成による酸素が増加しないかなど、採集物の化学組成を分析しましたが、生命体の存在を確認することはできませんでした。このことによって、一旦は火星での生命探しの機運は下火になります(その後の追観測で探査機バイキングに搭載されていた生命感知のための装置は、感度が極めて低く、実用にそぐわないレベルであったことが、近年、指摘されています)。

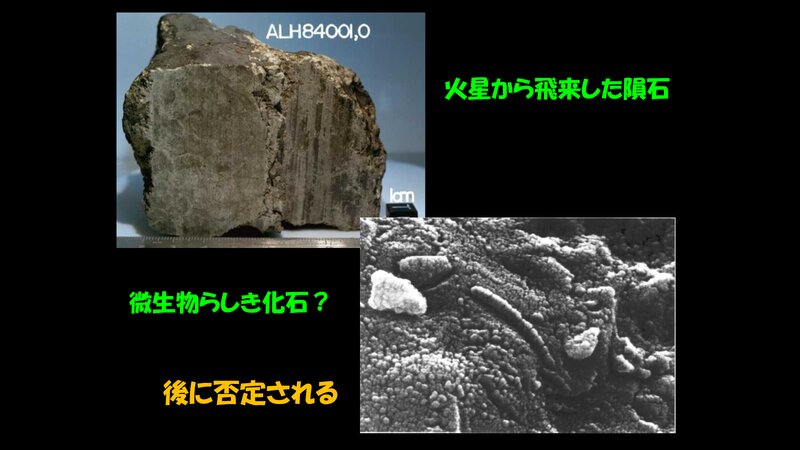

火星からの隕石と化石発見騒動

しかし、1996年にNASAの研究者等が、かつて火星から地球に飛来した隕石の分析を行い、微小サイズの化石が発見されたことを発表すると、科学者のみならず社会的にも大きな反響を呼びます。それは「3千年前に南極大陸に落下したとみられる火星からの隕石から、原始的な微生物らしい化石と生命活動の痕跡とみられる化合物を確認した」という内容でした。日本の新聞でも一面で大きく報道され、たいへんな話題を呼びました。

この隕石はかつて、火星に小惑星などが衝突した際に、火星の表面の岩石が太陽系空間に弾き飛ばされ、それが宇宙を漂ううちに地球に隕石として落下したものと考えられています。火星から飛来した証拠は、隕石中の狭い空間に閉じ込められた気体成分が火星大気のものと同じであると確認できたからです。この隕石から見つかった化石らしき構造は、電子顕微鏡で見ないとわからないくらいのサイズで、体長が1万分の1ミリメートル程度と、地球上の最小の生命と比べても大きさが10分の1しかありませんでした。この発表はその後、学界において10年以上の論争を生みましたが、多くの科学者が生命活動の痕跡という結論に懐疑的であり、十分な証拠とは現在は考えられていません。しかし、この隕石騒動が、結果としてはその後の米国の火星探査計画に大きな影響を与え、探査が進む力となりました。

火星探査の歴史(後半)

マーズ・グローバル・サーベイヤー

ランダー(着陸船)の着陸やローバー(探査車)の探査のように、大きな話題になることは少ないながら、いくつものオービター(探査衛星)が火星の表面を観測し続けています。いまでは、常に複数の火星オービターが火星を周回している時代です。特に成果を上げたオービターの一つが、1996年にNASAが打ち上げたマーズ・グローバル・サーベイヤー(MGS)です。それまでの探査とは桁違いの1.5mの大きさのものまで見分けることができる高解像度カメラを搭載し、総計17万枚にも達する火星表面の画像を撮像した他、レーザー高度計を用いて地表の高低も測定し、火星の全地形地図を作成しました。

マーズ・グローバル・サーベイヤーは、過去に液体の水が流れたと思われる地形をいくつも発見しました。また、火星には過去に厚い大気があったことを示唆する証拠もつかんでいます。

スピリットとオポチュニティー(マーズ・エクスプロレーション・ローバー)

2003年6月と7月に相次いで打ち上げられた、NASAの本格的な火星探査車です。名称の公募により、1号はスピリット、2号はオポチュニティーと名づけられました。スピリットは、かつて湖の底であったと思われるグセフ・クレーターに、オポチュニティーは、かつて広大な海の底であったと思われるメリディアニ平原に、それぞれ軟着陸に成功しました。

2台のローバーは火星表面を移動しながら、地質構造や鉱物組成の分析を精力的に行い、特にオポチュニティーは、昔、火星に海が存在したことや、その海水の硫酸成分などを明らかにしました。

当初、稼働期間を90日として設計された2台のローバーは、その期間を大幅に過ぎても、火星表面での旅を続け、人々を魅了し続けました。スピリットは、車輪の故障で後進しかできなくなり、2009年には砂の中で立ち往生し、移動できなくなりましたが、一方のオポチュニティーは、驚くべきことに2018年まで動き続け、5月に発生した大規模砂嵐によって立ち往生し、その安否が心配されています。

マーズ・エクスプレス

ヨーロッパ諸国も火星探査に精力的です。ESAが2003年に打ち上げた、マーズ・エクスプレスは、オービターと着陸船「ビーグル2」によるミッションでしたが、ビーグル2はオービターから切り離された後に通信が断絶し、失敗に終わりました。

しかしその一方、オービターの方は現在も火星の探査を継続中で、火星の南極の極冠付近に広がる水の氷の存在や地下湖を確認する他、火星に海が存在していた有力な証拠も発見しています。

マーズ・エクスプレスは2004年、火星の大気中にメタンを検出しました。水と同様に有機物の存在は、地球型生命の誕生やその存在維持にとって極めて重要な条件です。地球の場合、大気中のメタンの9割が、生命活動によって発生したメタンであることがわかっています。メタンは微生物が餌として利用するケースがよく見られます。泥火山に生息するメタン酸化菌などです。火星にも同様の泥火山が存在していたことはわかっていて、そこにいまでもメタンを利用する微生物が存在する可能性が指摘されています。さらに2009年には、ハワイ島にある口径10mのケック望遠鏡他の観測から、火星にメタンが存在する証拠を得たと発表もありました。

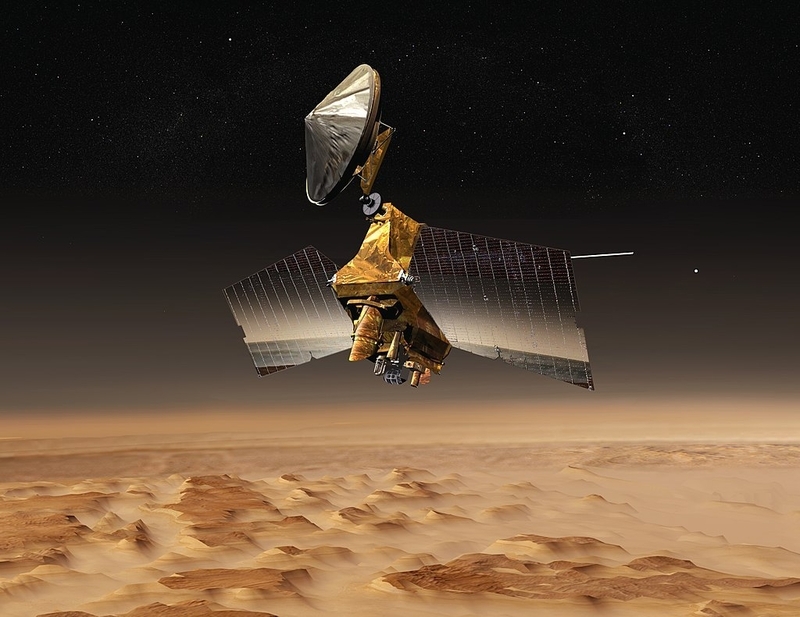

マーズ・リコネッサンス・オービター

2006年から火星周回軌道で火星表面を偵察しているNASAのマーズ・リコネッサンス・オービター(MRO)は、それまでのオービターとはけた違いの高分解能で、火星表面を観測し続けています。複数のカメラが搭載されていますが、その一つHiRISEは口径50cmの反射望遠鏡で、火星表面の30cmの物体を識別出来る高解像度カメラです。私たちはいま、火星に行くことなく、火星の上空を疑似的に遊覧飛行することが出来るほど、火星表面を詳しく知ることが出来ます。その驚くべき光景の数々は未だその成因は解明されておらず、地質学分野などの地球惑星科学者にとって、まさしく火星は知的好奇心の宝の山状態となっています。

フェニックス

NASAが2007年に打ち上げた「フェニックス」は、氷が豊富にある火星の北極地域に初めて着陸したランダーです。バイキング同様にロボットアームを使い、5ヵ月間にわたって北極周辺の火星表面を調べました。

フェニックスが、ロボットアームを使って火星表面を削り取ったところ、削った場所に白く映るものが、監視カメラに見られました。そのうちの複数の白い塊が、4日後の撮影では跡形もなく消えていたのです。これについては、ドライアイスの可能性も検討されましたが、いまでは、この塊は水が凍った塊であったと結論づけられています。フェニックスはこの他にも、火星極域の上空で降雪現象を初めて確認しています。

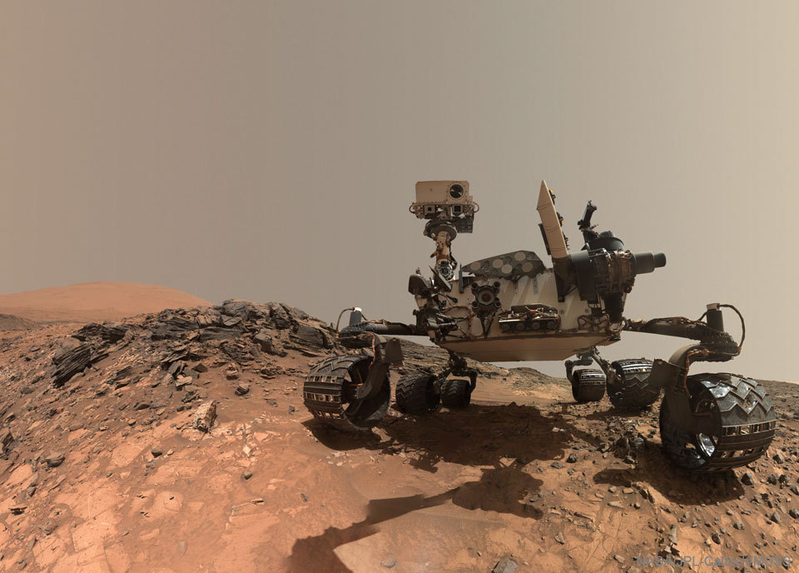

マーズ・サイエンス・ラボラトリー(キュリオシティ)

2011年11月にNASAが打ち上げたマーズ・サイエンス・ラボラトリーは、それまでの火星探査計画とは比較にならない規模の大探査計画でした。最大の特徴は、重量約900kgで、過去最大の探査ローバー「キュリオシティ」を装備している点です。キュリオシティは6輪駆動で、大きな岩をも乗り越えられる能力を持ちます。有機物や生命の痕跡がないかを調べる他、次世代の有人火星探査のための情報を収集します。2012年8月6日、火星の赤道付近にあるゲール・クレーターに見事に着陸成功。キュリオシティは17個ものカメラを搭載していますが、さらに火星表面の土と岩石をすくい取り、内部を解析することができます。これまでのローバーよりも広い範囲を移動し、過去と現在の火星における生命保持の可能性について調査しています。

キュリオシティの火星探査は、まさに現在も進行中で、今後、いつ、驚くべき成果が発表になるかわかりませんが、いままでの成果の一部をご紹介しましょう。キュリオシティは岩石にドリルで穴をあけ、岩石内部のサンプルから、その組成や物質量を、搭載してある分析装置で調べることができます。その結果、火星の岩石には粘土鉱物や硫酸塩鉱物が含まれていることがわかりました。粘土は粒子の極めて細かいケイ酸塩鉱物で、その形成には水の存在が推定される物質です。

これらの鉱物を含む火星の岩石が堆積した時代、火星表面の水に塩分はそれほど多くなく、中性に近い性質であったこともわかりました。強酸性や強塩基性の水ですと生命が存在しにくくなりますから、太古の火星は生命が育ちやすい環境だったと言えるでしょう。

キュリオシティは、川の流れでできる礫岩の地層も発見しました。この礫岩の丸みから、この場所は、秒速90cm程度の、比較的速い川の流れであったと推定されています。火星の表面にはすでに川の流れたような跡がたくさん見つかってはいますが、確実な証拠として、川が存在していたことが実証されました。

インサイト

今回の火星大接近に際しては、NASAがインサイト(InSight)と呼ばれるランダーを2018年5月5日に打ち上げました。ちょうど最接近を挟んで、11月26日に着陸が予定されています。今年は火星と地球の軌道が、最短で5759万kmと大接近しているため、極めて効率の良い打ち上げと言えましょう。インサイトは予定では、赤道に近いエリシウム平原に着陸し、地震計や熱流量測定装置を用いて、気になる火星の内部構造を探ります。

人は火星に行くべきか?

このように、今まで無人探査機が次々と火星を来訪してきましたが、火星探査の主目的は何といっても火星上の生命探しであることには疑いはありません。これまで人類は、数多くの火星探査機を打ち上げてきました。日本も1998年に火星探査機「のぞみ」を打ち上げ、火星大気を調べようとしましたが残念ながら火星軌道に乗ることが出来ませんでした。火星へ行くことは今でも決して簡単ではありません。失敗したミッションも数多くあります。

キュリオシティはじめ今までの挑戦的かつ緻密な無人火星探査の遂行から、太古の火星は穏やかな海に覆われ、生命が誕生しやすい環境であったことが突き止められています。つまり、質量の小さな惑星・火星は地球より急いで進化してしまった惑星とも言える星であり、その歴史を知ることのみならず、地球の将来を知る上でも火星有人探査は科学的に重要なミッションと言えることでしょう。

とは言え、火星までの道のりは片道でも6か月以上。生身の人間が行くべきか、人工知能やロボットに頼るべきかは、科学的な目的のみならず、地球上の生命が遠い将来は何処まで宇宙に進出するべきかという視点での国際的議論が、今まさに必要でしょう。

次回の火星最接近である2020年10月も、6207万kmとまずまずの明るさで火星を楽しむことが出来ますが、今年同様に6千万kmを切るレベルの大接近は、2035年9月になります。この時は今年の5759万kmに対し、5690万kmまで近づくと予測されています。

さて、17年後、私たち人類は、月よりもさらに150倍も遠い火星の地に、我々の仲間が活動していることを応援しながら、今宵のように火星を眺めているのでしょうか?

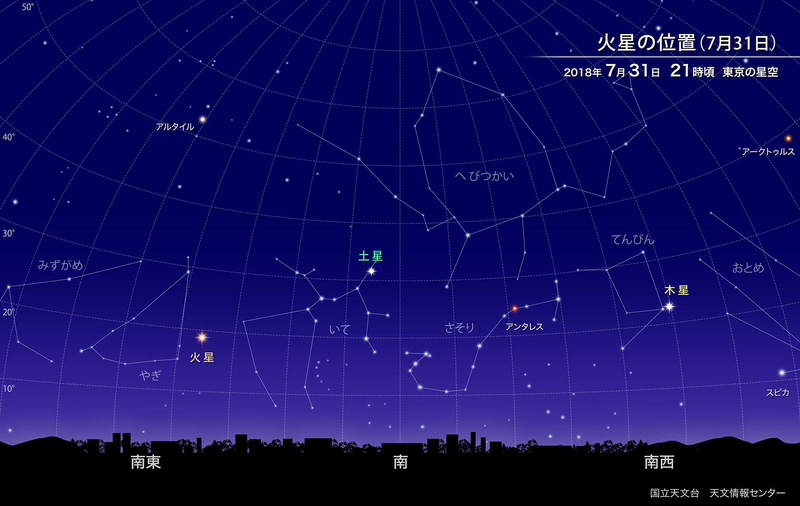

今回の火星大接近についての詳しい情報は、国立天文台「火星大接近2018」サイトをご覧ください。