【横浜市】横浜を舞台にした小説を読む 霧笛・花火の街・幻燈/大佛次郎没後50年

横浜出身の作家・大佛次郎(おさらぎじろう)。2023年が没後50年にあたる(作家についてはこちらの記事も)。明治時代の横浜を描いた「霧笛」「花火の街」「幻燈」の3作品を紹介する。現在の横浜に残る地名なども登場し、今と昔を重ねながら読むのも楽しい。

「霧笛」――孤独とハードボイルドの主人公

元町のフランス料理・洋菓子店「霧笛楼」に、港の見える丘公園の「霧笛橋」。いずれもこの小説が名前の由来だ。昭和8-9(1933-1934)年「東京朝日新聞」に連載され、木村荘八の挿絵とともに人気を集めた。

フランス料理に煉瓦造りの橋。きっと小説は港を舞台にした、ロマンチックで異国情緒あふれる大人のラブストーリーだろう…と思いきや、全く違った!

実際の小説は、西洋人の主人に仕える鬱屈を抱え、喧嘩の絶えない日常を送る、若い男のハードボイルドなストーリー。「霧笛楼」は知っているが小説は知らないという人は、ぜひ読んでこの意外な落差(?)を体験してほしい。

舞台は明治10(1877)年頃の横浜。主人公・千代吉は、外国人居留地でイギリス人船長のクウパーのもと住み込みで働いている「異人館のボーイ」だ。「育ちざかり」の21歳で、「殴られたり蹴られたりするようなことが、千代吉にとっては珍しいことでなかった」。

夏の夜、因縁の相手に喧嘩に呼び出されるところから物語は始まる。

今夜の相手のように、世間の堅気でない輩(てあい)、やくざな仲間が相手の場合には、事情は反対であった。この社会ほど卑怯(ひきょう)で臆病(おくびょう)な人間のそろっているところはなかった。下手(したで)に出たらどこまでも踏みつけられる。調子次第でどんな残忍なことでもやらかすのである。こんな相手には、死力を尽して闘わなければならない。 ――「霧笛」

家では主人の支配下に置かれている千代吉だが、喧嘩が強く、街を取り仕切っている若い衆にも一目置かれるようになる。そして喧嘩の後に連れて行かれた「あいまい屋(※)」で、お花という女に出会い、家の鍵を渡される。「鷺山(さぎやま)の、二十七番地。いらっしゃらない」という誘い言葉とともに…。

千代吉とお花の関係は、純粋なラブストーリーとはならない。若い二人は惹かれ合うが、じつはお花は主人・クウパーの愛人だった。

冷徹なクウパーは「人を幾人も平気で殺してきた男」。だがお花には、甘い言葉を贈ったり、宝石をプレゼントしたりしていた。千代吉は主人に対して、恐れ、憎しみ、憧れ、軽蔑と、複雑な感情を抱く。

小説の最後、千代吉はお花を連れて酒場にいるクウパーを見つけ出し、対決する。

「女は私がもらう。それでいいか?」

憎悪のこもった声で、はっきりとこういった。

「こいつはお前さんを馬鹿にしている。旦那だと思って大事にしていると思ったら間違いだ。お前さんを金貨だと思って、抱いて寝るんだ。もっともな話だ。お前さんのような外国人を、欲がなけれア誰が旦那に取るものか。そう思わないか。ミスター・クウパー」

――「霧笛」

絶対的な存在だったはずの主人との対決。しかし千代吉が感じたのは、「ただ、人間の生きているということが、むやみやたらにわびしくさびしい」という気持ちだった…。

読み終わるとチャンバラもの・冒険譚のような印象が残る。「霧笛」は、小説発表の年には早くも映画化され(村田実監督「霧笛」1934年)、戦後にもリメイクされるなど(谷口千吉監督「霧笛」1952年)、人気を博した。

開港地の活気や希望の裏側にある、労働・暴力そして外国人に対する複雑な感情が丁寧に描かれている。船が鳴らす汽笛は、孤独と淋しさを誘う。

「霧笛」を読むなら:『霧笛 (大佛次郎セレクション)』未知谷、『霧笛/花火の街』講談社文庫(電子書籍)など

「花火の街」――武士の意地と愛の物語

開港記念祭に大晦日の花火。今も横浜は「花火の街」と言えるのではないだろうか。

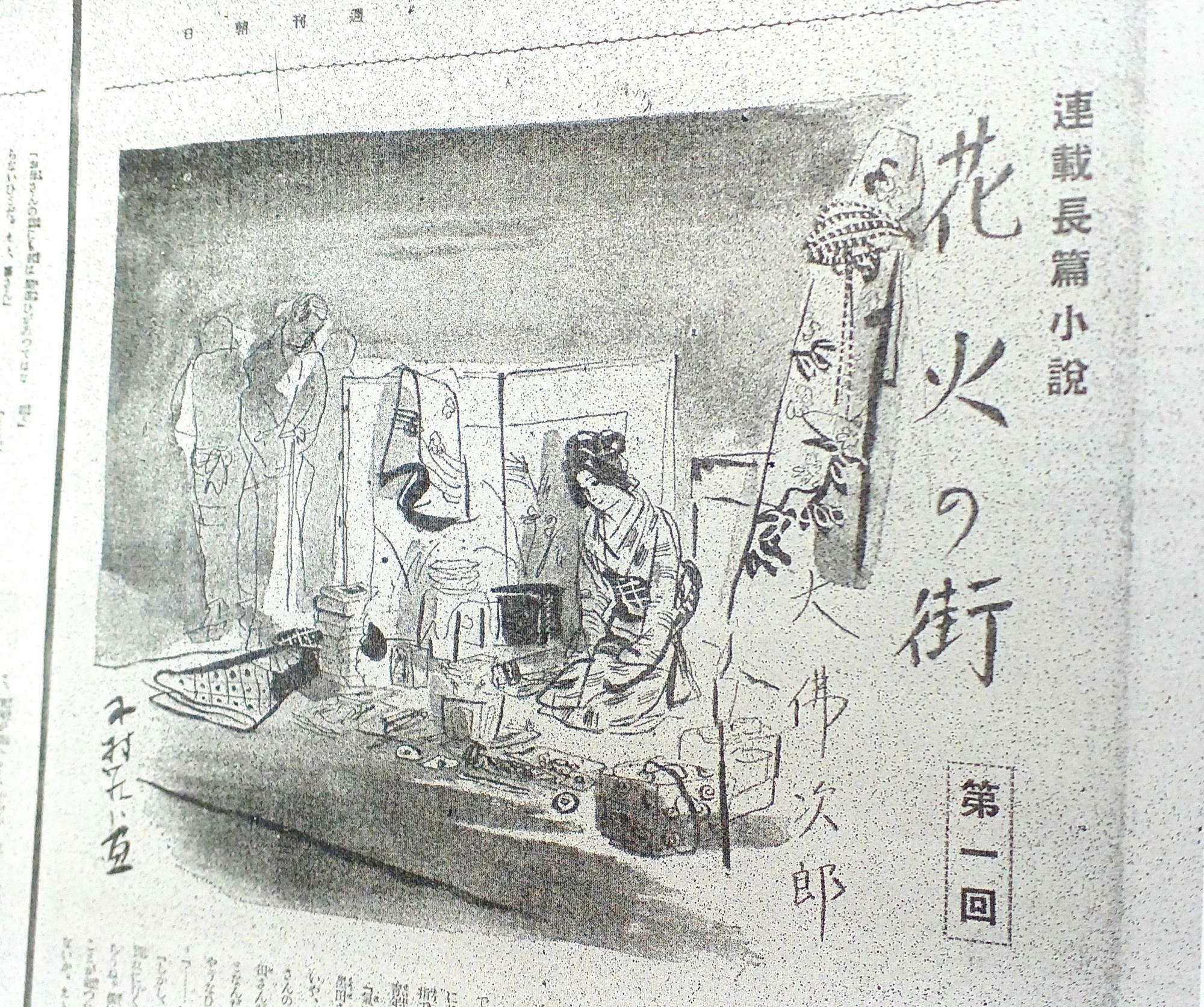

昭和11(1936)年「週刊朝日」に連載。「霧笛」同様に木村荘八が挿画を担当した。

物語の舞台は、江戸から明治に変わって間もない頃。

是枝金四郎は鳥羽伏見の戦も経験した、元旗本。競馬場で働きながら、賭博でも稼ぎを上げている。同じく横浜に暮らすのは、元武士の父親を持つ娘・お節。二人は共に、明治維新によって人生を翻弄されていた。

お節は貧しい暮らしの中、エリート青年・門田馨との恋を心の支えにしている。しかし門田は突然、お節を捨てて洋行する。

お節の姿はいかにも淋しい。

お節のような淋しい顔立の女は、見ていても人が気がつかない。しかししばらく眺めていると、古い日本の瓜実顔(うりざねがお)が、沈んだ肌(はだ)の色の白さとともに、不思議とあたりの空気をひき緊めて来るように見える。(中略)ひところの江戸の屋敷町に、むごたらしいくらいにどこでも見受けられた、落ちぶれた昔の旗本の家族などが、真昼の光に面映(おもは)ゆげに差し俯向(うつむ)きながら、手廻りの道具を並べて売っていた、あの姿なのだ。――「花火の街」

ある日、金貸しの老婆を訪ねた金四郎は、偶然に門田とお節のことを知る。お節は恋人に捨てられたうえ、唯一の身内だった父親も亡くしていた。金四郎はお節のことを気にかけるようになる。

金四郎は「浜の遊び人」を自認しながら、元武士としての倫理観や意地を忘れていない。お節のことを見守りつつ、彼女の存在は金四郎自身の支えとなっていく。

「私ア名もねえ人間だが、薩長(さっちょう)は敵だと思っている頑固(がんこ)な男さ。旦那はその長州だ。居留地にもこういう人間がいるんだから、そのつもりでいておくんなさい。虫が好かねえんだから、これア舶来の薬をつけたって、どうにもならねえ。はははははは」

――「花火の街」

横浜の街が新しくなっていく情景。外国人居留地で行われる賭博など、治外法権も描く。金貸しの老婆や、西洋人の愛人をしているお千代など、たくましく生きる人物も魅力的だ。

金四郎とお節は、やがて一緒に暮らすようになる。しかし何の因果か、洋行から帰った馨が赴任したのは、横浜税関だった。そして金四郎が税関に連れて行かれる事件が起き…。

大団円には花火が打ち上がる夜が描かれ、爽快なラストシーンを迎える。

「花火の街」を読むなら:『花火の街 (大佛次郎セレクション)』未知谷、『霧笛/花火の街』講談社文庫(電子書籍)など

「幻燈」――新時代に大人になるということ

昭和22-23(1947-1948)年「新大阪」に掲載、木村荘八挿画。

江戸時代から明治時代への過渡期を描くのは「花火の街」と同じ。十代の青年を主人公にしていて、未来を向いた明るさがある。

18歳の助太郎は元武士の息子。明治維新までは東京に住んでいたが、一年前に横浜に引っ越して来た。

厳格な父親の元に育ち、これからの時代には語学が必要と、外国人居留地にある英語学校に通っている。

野毛(のげ)にある漢学塾の書生は、居留地の英語学校の生徒を目の敵(かたき)にして、通学の途中を狙って喧嘩(けんか)を売りに来るのである。英語学校の生徒は町人の子が多くて弱く、漢学塾の書生は武士の子弟ばかりで、腕力が強かった。――「幻燈」

「幻燈」は、明治6(1893)年頃を舞台にしている。南京町(現・中華街)、外国人居留地、明るいガス灯に汽車。横浜の風景が目まぐるしく変わる時代にあって、助太郎は将来に不安を感じている。

「僕たち、士族の子はいったい、どうなって行くんだろう。君は、そんなことを考えたことがないか?」(中略)

「だんだん、悪くなるばかりだよ。朝臣(ちょうしん)になった士族はよいのさ。役人になって洋服を着て……それから工学寮へ入学出来るようなひとはいいのさ。だけど、私たちは、どうするんだろう?」

――「幻燈」

そんな助太郎は、ある日「日新真事誌(にっしんしんじし)」という新聞を発行しているブラックという西洋人に出会う。流暢な日本語を話し、日本のこれからと、旧士族への期待を熱く語るブラックに、助太郎は将来の希望を見出す。

ちなみにブラックは当時実在した人物ジョン・レディ・ブラックで、近代日本ジャーナリズムの父と呼ばれている。新聞も実在したものだ。

明治30(1897)年生まれの大佛にとっては、自身が生まれる20年以上前を描いていることになる。大佛は「幻燈」執筆のために、当時のことを入念に調べた。その成果が描き込まれた登場人物や風景は、この小説を読む醍醐味となっている。

助太郎が南京町で出会うお種も、同じく東京から横浜に越して来た身の上。江戸で大工をしていた父親と暮らしていて、この家族にも江戸時代から明治時代への変化は大きく影響している。

また助太郎の父親と対照的なのは、叔父の金谷周二郎。流行りの兎への投資に熱を上げている自由人で、父親には内緒で、助太郎を芝居に連れて行ってくれたりする。

同世代の仲間や、個性豊かな大人たちに囲まれながら、自分の道を見つけようとする助太郎の姿は爽やかだ。

「幻燈」を読むなら:『幻燈 (大佛次郎セレクション)』未知谷、『大佛次郎時代小説全集 第13巻 霧笛』など

ーー

3作品の中では「霧笛」が一番知られているが、物語の面白さや、横浜の描写では「花火の街」や「幻燈」も引けを取らない。横浜市内の図書館でも、これらの作品は読めるので、ぜひ手に取ってみてほしい。

<注>

※ 外国人相手の酒場を表向きの商売として、賭博場や風俗店でもあった店。大佛は後に、本牧の店で出会った女をお花のモデルにしたと語っている。

<引用・参考文献>

・大佛次郎「霧笛」「花火の街」「幻燈」(『大佛次郎時代小説全集 第13巻 霧笛』朝日新聞社、1975.10)

・紀田順一郎「大佛次郎と横浜」(『おさらぎ選書』第18集、2010年)

・尾崎秀樹『横浜の作家たち――その文学的風土』有隣堂、1980.12