東大に3男1女合格「佐藤ママ」語る教育・生きた教材、二極化…日仏の共通点は

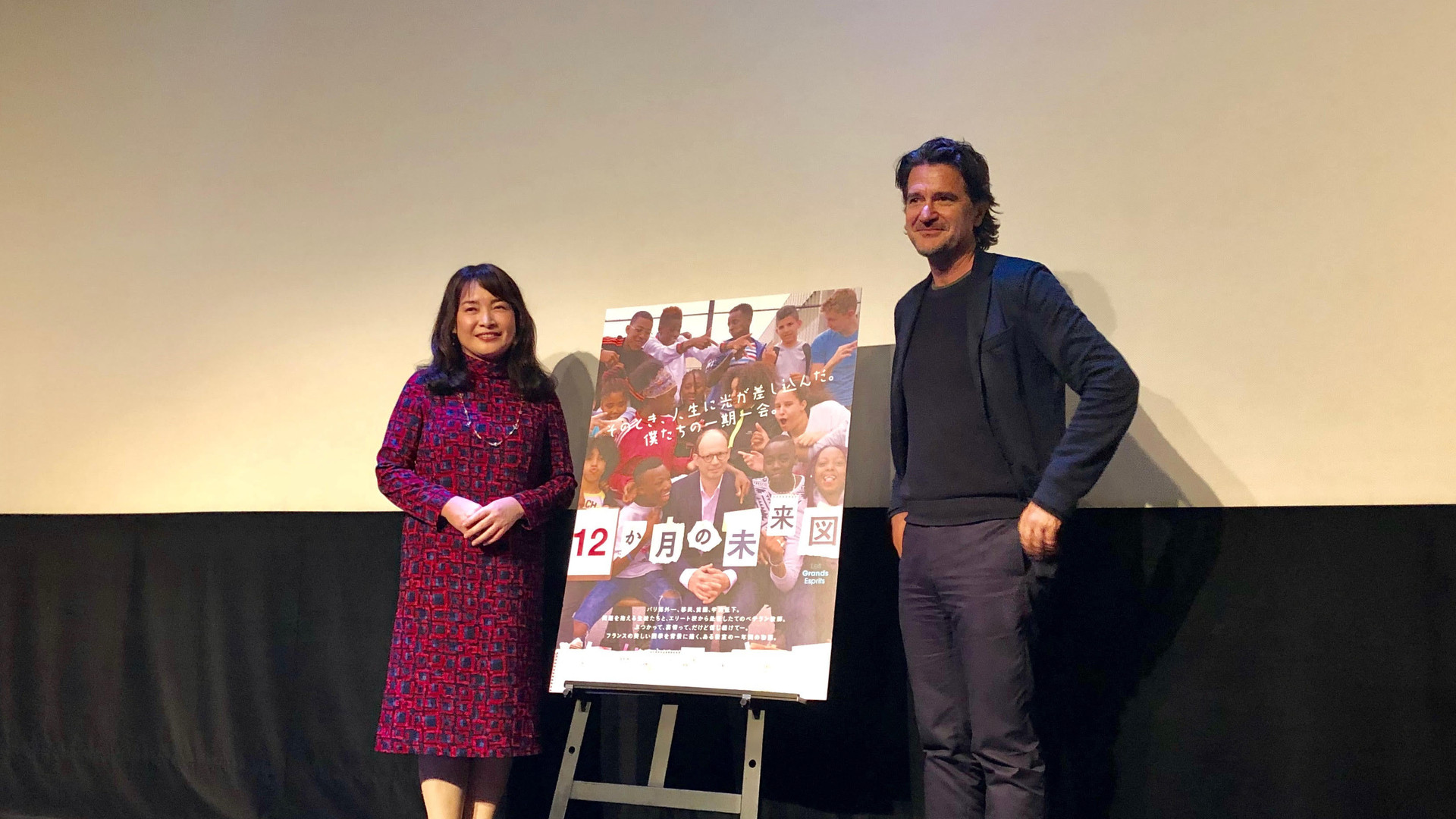

フランスでは、移民の子どもの学力低下や教育の不平等が問題になっているそうです。映画監督のオリヴィエ・アヤシュ=ヴィダルさんは、そうした子が多い中学校に2年間通ってリサーチし、エリート校から来た教師と中学生の交流を描く映画「12か月の未来図」(4月6日から岩波ホールほかで順次公開)を完成させました。来日した監督と、4人の子を東大理3に合格させた佐藤亮子さん(佐藤ママ)が、フランスと日本の教育について語りました。

●佐藤ママ「新聞で社会を知って」

映画では古典「レ・ミゼラブル」の本を使い、子どもたちが生き生きと授業を受けるようになりました。監督は「14歳のフランスの中学校の生徒は、まさにレ・ミゼラブルを教材に使っている。描かれている恵まれない人たちの境遇が、貧困地域の子どもたちの境遇にオーバーラップするのではないか」と語りました。

佐藤ママは、新聞を教材にしたそうです。

「うちの子どもたちも本を読みなさいといっても全然、読まなくて。言葉はすごく大事だと思ったので、毎日、届く新聞で子どもの年に合った短い記事を選んで、こうだよと。学校で、例えば社会で高齢化社会だと習っても身につかないんですよね。でも、新聞で高齢化社会という言葉が出てきたり、90代のお年寄りが事件を起こしたりすると、本当に高齢化社会なんだなと身につきます。机の上で勉強するだけでなく、本とか新聞とか、生きた教材を使うのがいいと思いました」

監督は「映画で教師は、レ・ミゼラブルという小説を使って生徒に学ぶ意欲、喜びを見つけさせようとする。自発的に興味を駆り立てるように仕向けていくんですけど、これが唯一の解決法ではない。ひょっとすると登場人物ジャン・バルジャンの扮装をしなければ興味を持たないかもしれないし、子どもに学習意欲を持たせるのは何通りもある。必ずしも、毎回うまくいくとは限らない」とし、自身の経験を紹介しました。

「ぼくの息子が全然、本を読まなくて何とか読ませようとしたけれど、18歳になっても一向に読もうとしていません。なかなか難しいです」

●評価は教師の「主観」で決める

映画では、教師が主観で生徒を評価する場面も出てきます。監督は「エリート校の教師が答案を返す時にコメントを言うのですが、客観的ではない、主観が入っているんですね。教師は、冷淡な感じで生徒を少し見下したようなところがある。それに対して教育庁から、こうしなければいけないという話はなく、教師は好きなように主観で物事を決められる。フランスの教育を見ていると、教えるスキルを持っていない、教えることの養成を受けていない教師が多い気がします」と指摘しました。

●放任になりがちな貧困家庭

また、教育の二極化についても話題になりました。佐藤ママは「日本の場合、教育の機会というか、熱心な親やお金を持った家庭の子と、熱心でもなくなかなか教育にお金もかけられない親の元で育った子と、二極化してきています。子どもが将来の仕事の選択肢が減るようになり、親に任せておくだけでは子どもが育たない。負の連鎖のようになると、子どもがかわいそうと思います」と投げかけました。

これに対し監督は、「フランスも二極化している。教師は、学校で子どもに知識を教えている。でも学校だけでは教育は成り立たないと考えている。やはり親の支援が必要になってくると思う。フランスの場合、貧困家庭は親に学歴がないことが多く、私にはわからない、先生にお任せしようという親が多い」と現状を説明。

さらに「ひとり親が多いですし、仕事を掛け持ちしているとか、生きていくのに精いっぱいの家庭が多い貧困地域の学校では、親のほうが学校に手助けするとか、しつけの部分を家でするとか、なかなかできなくて、やや放任主義になってしまう。子どもが教育的な成長を遂げられない。補足しあうのが理想なんですよね。学校では知識の伝達をきちんとしてもらい、しつけ的な本当の意味でのエデュケーションは家庭でしていくのがいい」といい、日本と同様の問題があるようです。

●18歳まで徹底的に面倒を見た

子ども4人を東大理3(医学部医学科)に合格させた佐藤ママも、自身の教育法を客観的に見つつ、監督へこんな質問も。

「私は子どもが4人いるんですけどね、それぞれ18歳で大学に入るまでは徹底的に面倒を見ようと、ゼロ歳の時から絵本を読み、童謡を歌い、塾の手助け、学校の漢字の勉強や教科書を読む手伝いをしました。教育ママでやりすぎだ、というような批判をうけることも多いです。徹底的にかかわる親はフランスにいますか。やりすぎと言われますか」

確かに、教育熱心な親は、厳しすぎると言われがちです。一方で、塾や習い事など選択肢が多い今、子どものために何をさせればいいのかわからない、とジレンマを感じる親も多いです。

監督は「バランスが大切だと思う。仕事をしている親だって、子どものケアや勉強の手伝いもできるはずですが、バランスが大切です。一生懸命になりすぎると、子どもがやめてくれとなるし、あんまり構わなくても、ちょっと足りないという欠乏感を抱くかもしれない。フランスも同じですよ。いろんな種類の親がいて、やりすぎる人、そうでない人もいて」と答えました。

また監督の子育て体験から、子どもの個性によっても親の対応が違うということでした。「子どもがどういう子かというのもありますね。その子どもが、本当に親の助けを必要としているか。ぼくの娘は優等生で、手を貸す必要が全くなかったんですが、息子のほうは、ぼく自身がかなり背中をおさなければならなかったので」

●子どもの関心を引き出すのが大事

映画に出てくる中学校は本当の学校で、そこで生徒をキャスティングし撮影しました。監督が2年間、リサーチして知った衝撃の事実が、映画に盛り込まれています。

「指導評議会という、問題児に対し先生たちが評価を下す評議会がある。退学させられる生徒がかなり多いと知りました。こんなことで退学させられるのかと思って、その体験を映画に入れています。調べると統計上、フランスの学校教育の中で、年に1万7千件、1日に100件ぐらいの退学の判決がなされていて、あり得ないことだと思いました」

対談の最後に監督は、「いずれにしても子どもに接する大人としては、この勉強をするとこんなにおもしろいことがあるんだよ、と関心を引き出すことが大事ですよね」と話していました。

独自の考えで子どもたちを教育してきた佐藤ママと、教育現場を取材した監督の話から、現代の日仏が抱える問題が見えました。特に、読書や新聞など生きた教材の工夫や、教育環境の二極化については、共通点があると知りました。

映画を見ると、互いに学び合う教師と生徒の姿があり、希望を感じさせてくれます。筆者も、教師の主観で決まる学校の評価にもやもやを感じていましたが、現実を一歩引いて見るきっかけになりました。