将棋でAIと対戦できるようになったのはいつ? 歴史に残るアーケード用将棋ゲーム3選

今や現役のプロ棋士も、将棋AIを日々の研究のために利用するのが当たり前の時代になった。ネットの対局中継でも、画面には盤面とともにAIの形勢判断や最善手が表示され、いわゆる「観る将」と呼ばれるような素人でも、気軽にプロの将棋を楽しめるようになった。

将棋ゲームとして市販されているソフトも、当然ながらAIのプログラミング技術とは切っても切れない関係にある。現在のAIの棋力は、アマチュアではまるで歯が立たないレベルに到達したが、将棋ゲーム自体が珍しかった昭和の時代は、今とは比較にならないほど弱かったと言えば、今どきの「観る将」の方々はきっと驚くのではないかと思われる。

以下、中学生の頃にアマチュア二段の資格を取得した、自称将棋好きの筆者が独断と偏見で選んだ、今やどこのゲームセンターに行っても見掛けなくなったが将棋AI、すなわち将棋ゲームの歴史を語るうえで忘れてはいけない、黎明期に登場したアーケードゲーム3タイトルを紹介する。

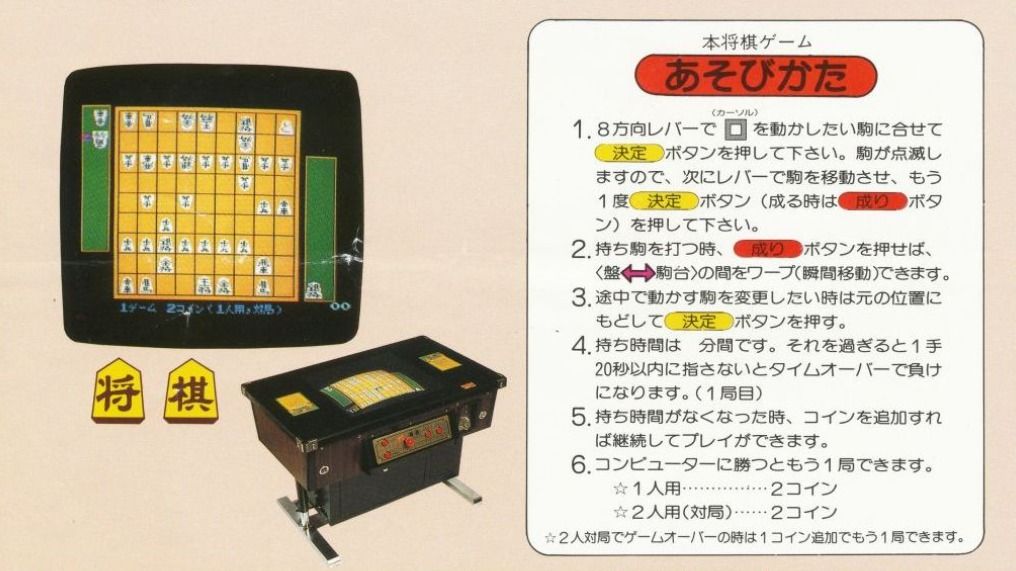

1:「将棋」(アルファ電子/1982年)

プレイヤーは1人で、すなわちCPUとゲームセンターで将棋が指せる、夢のようなサービスを初めて実現させた歴史に残る逸品。家庭用も含め、筆者が確認できた限りではCPUと本将棋で対局できる、市販されたゲームの中では最も古い作品のひとつだ。

本作のパンフレットには「ジャンピューター(※)を先に開発しました弊社では、それにつづく息の長いTVゲームとして、このたび『本将棋』のコンピューター対局プログラムの開発に成功しました。子供からお年寄りまで日本中の将棋ファン待望のゲームといえましょう。この『本将棋』ゲームは詰将棋とはことなり、序盤・中盤・終盤と大きく分かれてプログラムされており(以下略)」と書かれており、CPUが将棋を指すプログラムの存在自体が、いかに画期的であったかを喧伝する文面になっている。

※筆者注:「ジャンピューター」は、CPUと2人打ち方式で対戦できる、当時大ヒットした麻雀ゲーム。1981年に発売された。

本作は、既定の持ち時間がなくなると1手20秒の秒読みとなり、秒読みの間に指せなかった場合は切れ負けとなるルールで対局する。街の将棋道場にでも行かなければ体験できない、スリリングな秒読みが楽しめる点でも本作は特筆に値するだろう。さらに本作の発売から3か月後には、続編の「将棋・パートII」が早くも発売されており、並々ならぬ人気の高さがうかがえる。

持ち時間がなくなった際にコインを追加すれば、対局をそのまま継続することも可能。2人対戦プレイにも対応している。

2:「王将 芹沢八段の詰将棋」(セガ/1982年)

制限時間内に詰将棋を解いて、どれだけ得点を稼げるかを競うゲーム。得点は早く解ければ解けるほど高くなる。

初級、中級、上級の3モードがあり、易しい問題は3手詰め、難しいものは最高で13手詰めの問題が出題され、制限時間がゼロになるとゲームオーバー。成績によって段または級位を、当時は現役のプロ棋士だった芹沢(博文)八段が認定する演出も盛り込まれている。後に家庭用(SG-1000)にも移植された。

詰将棋だけのゲームにしたということは、古くから優秀な開発スタッフがそろっていたであろう大手メーカーのセガでさえ、当時は本将棋が指せる、または将棋ゲームとして成立するプログラムを開発できなかったのだろう。

とはいえ、今でこそ藤井聡太竜王をはじめ、実在のプロ棋士が登場する作品はごく当たり前に存在するが、1982年の時点でプロ棋士とのタイアップを実現していた事実には改めて驚かされる。

ちなみに芹沢八段は、本業以外にも執筆活動やテレビのバラエティ番組の司会、クイズ番組の解答者としても活躍した有名人だった。大山康晴、中原誠などの名人経験者ではなく、芹沢八段を起用した理由は、まさにここにあったのではないかと思われる。

3:「名人戦」(SNK/1986年)

本作の白眉は、8人のCPU棋士が登場し、棋士によって段位が異なる、つまりゲーム開始時に難易度が選択できるのに加え、それぞれ棋風が異なるプログラムを実装したことにある。筆者も本作を初めて遊んだときはCPUに完敗し、その強さに衝撃を受けたことを今でもよく覚えている。

対局開始時に駒落ちの設定も可能で、本将棋とは別に詰将棋モードも搭載されている。また、パンフレットには「16ビット」「人工頭脳」の表記を盛り込み、当時としては最先端の技術を使用したことをアピールしているのも、今となっては興味深い事実だ。

本作は、後にファミリーコンピュータにも移植されたが、アーケード版に比べるとCPU棋士が弱く、ビジュアル面も含めて見劣りする感は否めなかった。

(取材協力)