「死んだふり」をどれだけ続ければ食べられないのか

捕食者に襲われた生物は、最後の手段として死んだふりをする。実際には、ふりではなく一種の仮死状態に陥ってしまうのだが、すぐに動き始めれば捕食者に食べられてしまうし、あまり長く動かずにいると別の危険が襲ってくるかもしれない。どれくらいの時間、死んだふりをすればいいのか、最新の研究から少しずつわかってきた。

リスクと利益のトレードオフ

強い恐怖を感じると、身がすくんで動けなくなるということは人間にもある。これは情動反応の一種で、じっと動かないことで危険を回避する生存手段だ。

いわゆるタヌキ寝入りも同じで、タヌキが化かすから寝たふりをするというより一時的な仮死状態、催眠状態になることで危険が過ぎ去るのを待っている(※1)。タヌキの一種、オポッサムが似たような生態を持つので、こうした仮死状態を「Possum」といったり「Feigning Death(疑死)」あるいは「Thanatosis(タナトーシス)」といったりする。

こうした死んだふりは哺乳類だけでなく、昆虫、魚類、両生類、爬虫類、鳥類など多種多様な生物に共通にみられる生態だ。

その目的は、動かなくなることで捕食者の視界から消える、捕食者の攻撃行動を減退させる、油断させて他の獲物(群の場合は仲間)に気を取られている間に逃げるチャンスを探る、病気で死んだように見せかけて食欲を失わせる、死体になることで嚥下しにくいように錯覚させる、あるいは死んだふりと同時に毒素を出して食べられないようにする、共食いを回避する、など様々な理由が考えられている(※2)。

もちろん、こうした死んだふりは最後の手段だ。捕食者に容易に食べられてしまうかもしれないし、仮死状態になって水中へ落下するかもしない。あるいは別のスカベンジャー(屍肉あさり)の餌食になるかもしれない。逃げこめる場所が近くにあれば、死んだふりはむしろ逆効果だ。

死んだふりをすることで生存の確率が上がらなければ、その種は絶えてしまうだろう。ご多分に漏れず、リスクと利益はトレードオフの関係にあり、どんな状況で死んだふりが作動するか、あるいはどれくらいの時間で死んだふりから復活するかは、それぞれの生物の中に微妙なバランスで備わっていると考えられる。

では、死んだふりは実際、効果があるのだろうか。生物の観察研究では人間の存在が捕食者と被捕食者に影響を与えるので難しいが、鳥類では、キツネとアヒル、ネコとウズラなどを使った実験がある(※3)。これらの研究によれば、アヒルもウズラも死んだふりにより捕食されにくくなったという。

効果的な死んだふり戦術とは

ただ、この死んだふり戦術は、どの個体も同じように作動すると効果が少ないと考えられる。死んだふりをしている時間が個体ごとにバラバラのほうが捕食者を混乱させ、学習させにくくさせるためにはいいはずだ。

また、個体の運動能力によっても、この戦術を採用するかどうか、戦術を作動させる時間が変わってくるだろう。逃げ足が速い場合、死んだふりをするより逃げたほうが生存確率を上げられるし、早く復活したほうが食べられるリスクを下げられるかもしれない。

さらに、こうした状態になるのにも大きなエネルギーがかかる。若い元気な個体は、死んだふりにコストをかけたほうがいいかもしれない(※4)。

個体ごとに異なる死んだふり戦術は、ドーパミンなどの神経伝達物質が影響しているようだ(※5)。そして、こうした物質を作り出す遺伝子の違いによって、死んだふりをすぐにやめるか長く続けるかが個体ごとに変わってくるのだという(※6)。

最近、英国のブリストル大学の研究グループが発表した論文によれば、死んだふりを続ける時間はかなりランダムで予測不能なことがわかったという(※7)。同研究グループは、ウスバカゲロウの幼虫であるアリジゴク(Euroleon nostras)を使ったが、死んだふりの行動学研究で昆虫を使う場合、実験動物でゲノム解析がすんでいる甲虫コクヌストモドキ(Tribolium castaneum)を使うことも多い。

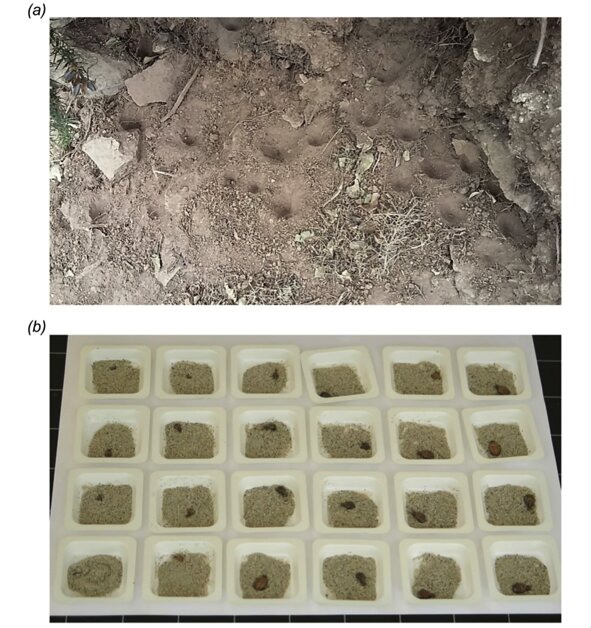

他の昆虫類の捕食者であるアリジゴクはヤツガシラ(Upupa epops)など鳥類にとっての獲物でもあり、アリジゴクも死んだふりをする。同研究グループは、野生のアリジゴク58匹(実験に使ったのは53匹)をドーバー海峡のチャネル諸島から2017年、2018年の2回、採取し、研究室で鳥類のクチバシでつつくような刺激を与え、死んだふり行動を引き起こさせ、その持続時間を測定した。

アリジゴクの採取場所(a)と実験ケースに入れられたアリジゴク(b)。Via:Ana B. Sendova-Franks, et al., "Post-contact immobility and half-lives that save lives" PROCEEDINGS of THE ROYAL SOCIETY B, 2020

その結果、死んだふり行動は予測可能な範囲で引き起こされたが、その持続時間は予測できないほどバラバラでその幅は指数関数的に広かった。また、個体ごとの持続時間にもほとんど一貫性がなく、身体のサイズによる差もなかったという。

同研究グループは、捕食者である鳥類も効率的に餌を食べなければならず、動き出すのを待っているより別の場所へ移動したほうが効率的なため、アリジゴクの死んだふり時間も鳥類の忍耐力を試すかのごとく予測不可能なほどバラバラになっているのではないかと考えている。

生物の死んだふり行動は、人間にもプリミティブな機能として備わっている可能性がある。こうした研究は特に分子生物学の分野で、恐怖や不安に関係した病気の治療に役立てることができるかもしれない。

※1:Howard A. Merrill, "Control of Opossums, Bats, Raccoons, and Skunks" Proceedings of the 1st Vertebrate Pest Conference, Vol.8, 1962

※2-1:Trine Bilde, et al., "Death feigning in the face of sexual cannibalism" BIOLOGY LETTERS, Vol.2, Issue1, 2005

※2-2:Takahisa Miyatake, et al., "Tonically immobilized selfish prey can survive by sacrificing others" PROCEEDINGS of THE ROYAL SOCIETY B, Vol.276, 2763-2767, 2009

※2-3:Luis Felipe Toledo, et al., "Is it all death feigning? Case in anurans" Journal of Natural History, Vol.44, Issue31-32, 2010

※2-4:Rosalind K. Humphreys, Graeme D. Ruxton, "A review of thanatosis (death feigning) as an anti-predator behaviour" Behavioral Ecology and Sociobiology, Vol.72, 2018

※2-5:John Skelhorn, "Avoiding death by feigning death" Current Biology, Vol.28, Issue19, R1135-R1136, 2018

※3-1:A B. Sargeant, L E. Eberhardt, "Death feigning by ducks in response to predation by red foxes (Vulpes fulva)" The American Midland Naturalist, Vol.94, No.1, 1975

※3-2:R K. R Thompson, et al., "Tonic immobility in Japanese quail can reduce the probability of sustained attack by cats" Animal Learning & Behavior, Vol.9(1), 145-149, 1981

※4:Takashi Kuriwada, et al., "Age-dependent investment in death-feigning behaviour in the sweetpoteto weevil Cylas formicarius" Physiological Entomology, Vol.36, 149-154, 2011

※5:Takahisa Miyatake, et al., "Pleiotropic antipredator strategies, fleeing and feigning death, correlated with dopamine levels in Tribolium castaneum" Animal Behavior, Vol.75, Issue1, 113-121, 2008

※6:Kana Konishi, et al., "Death feigning as an adaptive anti-predator behaiviour: Further evidence for its evolution from artificial selection and natural populations" Journal of Evolutionary Biology, doi.org/10.1111/jeb.13641, May, 19, 2020

※7:Ana B. Sendova-Franks, et al., "Post-contact immobility and half-lives that save lives" PROCEEDINGS of THE ROYAL SOCIETY B, doi.org/10.1098/rspb.2020.0881, July, 8, 2020