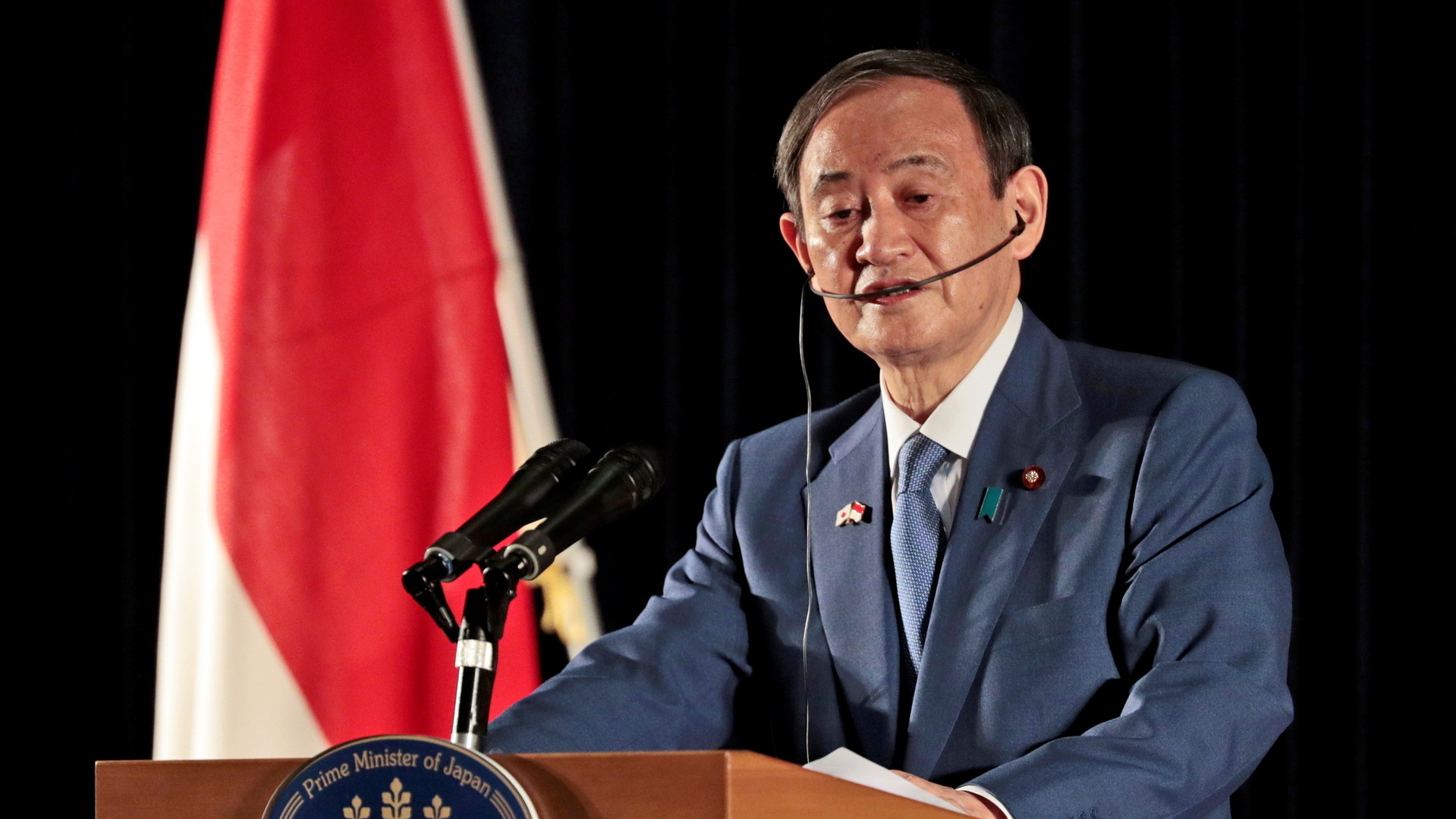

朝日新聞の印象操作に惑わされるな!~なぜ菅義偉首相著『政治家の覚悟』の一部は削除されたのか

「政治家の覚悟」が新書化された

菅義偉首相の「政治家の覚悟」が文藝春秋より新書版で発売された。単行本は2012年に企画出版(いわゆる自費出版)されたが、菅首相誕生で古書の取引価格が高騰。Amazonでは執筆現在、2万4800円以上の値が付いている。こうした人気にあやかるために新書化されたのだろうが、内容の一部が削除されたことが話題になっている。

朝日新聞が報じたこと

問題の箇所は東日本大震災について「1000年に一度という大災害に対して政府がどう考え、いかに対応したかを検証し、教訓を得るために、政府があらゆる記録を克明に残すのは当然で、議事録は最も基本的な資料です。その作成を怠ったことは国民への背信行為」と、当時与党だった民主党に批判したもの。これについて朝日新聞(井上昇記者の署名記事)は以下のように報じている。

首相は官房長官だった17年の記者会見で、加計学園問題に関する議事録公開に関連し、記者がこの部分を読み上げて「これを本に記した政治家は誰かわかるか」と尋ねたのに対し、「知らない」と答えていた。

これだけを読むと菅首相は官房長官当時、はなはだ無責任な答弁をしているかのように見える。だがこれは、厳密にいえば事実ではない。まずはこの原稿自体が「受け売り」としか思えないからだ。

望月記者の盟友の著書を参考に?

参考にしたのは、2019年6月に刊行された「報道事変 なぜこの国では自由に質問できなくなったか」だろう。著者は当時新聞労連委員長だった朝日新聞の南彰記者で、官邸で菅長官(当時)と激しく応酬し合っていた東京新聞の望月衣塑子記者への応援として書かれたものだ。

私はその答弁を逆手にとって、記者会見で国民の疑問に向き合おうとしない菅氏の姿勢を浮き彫りにすることが必要だと考えた。

2017年8月8日の記者会見。加計問題で国家戦略ワーキンググループの議事録の公開を拒むやりとりが続くなか、私は「歴代の保守政治家は歴史の検証に耐えられるように、公文書管理に力を入れてきた。ある政治家は『政府があらゆる記録を克明に残すのは当然で、議事録は最も基本な材料。その作成を怠ったことは国民への背信行為』と記している。そのことを本に記していた政治家は誰かわかりますか」と尋ねた。

「知りません」

都合の悪い質問にはまともに答えない菅氏に種明かしをした。

「官房長官の著作に書かれている。2012年に記したその見解と、いま政府で現状起きていることを照らしあわせて、忸怩たる思いはないのですか」

「知りません」の実相

これだけを読めば、「知りません」と述べた菅長官(当時)は“ウソをついている”あるいは“都合の悪いことから逃げている”という印象を受ける。だが実際にはそうではない。翌々日の8月10日の会見を見てみよう。この時、望月記者が南記者のこの質問を引用して、「国民への背信行為ではないか」と詰め寄った。しかし菅長官(当時)が述べたのは……。

「私はこの場で聞かれた時に、具体的に何についてと言われなかったんです。これ5年前のことですけど」

5年前に出版した本の内容を詳細に覚えている人はほとんどいないだろう。しかも不意打ちの質問に対して、適切に答えることができるだろうか。ましてや最も公的な場である官房長官会見では、憶測で回答することは許されない。この場合、「知りません」としか言えないのだ。

南記者にしても、その著書で「逆手にとって」「その姿勢を浮き彫りにする」と述べているのを見ると、正確な回答を期待していないことは明らかだ。要するに2012年の著書をネタに南記者が菅長官(当時)にトリックをしかけ、菅長官(当時)が「知らない」と言わざるをえなかったということが事実である。もし菅長官(当時)の思いについて言葉を厳密に選ぶことができたなら、「何のことか思い浮かばない」ということになるのだが、背景を報じずに「知らなかった」とだけ記載した朝日新聞には、悪質な印象操作の意図を感じずにはいられない。

「政治家の覚悟」とは何か

もっとも新書版の「政治家の覚悟」で東日本大震災の際の公文書のあり方についての記述を削除したことが妥当かといえば、そうではない。菅首相は新書版「政治家の覚悟」の前文で、次のように記している。

政治主導、行政の縦割り打破をはじめとして、私が政治家として取り組んできた「原点」がここに記されているといえます。

公文書が健全な民主主義の根幹を支える国民共通の知的資源であることは自明であり、いかなる政権もそれを歪めることは許されないものだ。それは東日本大震災に関するものであっても、それ以外のものであっても変わらない。にもかかわらずそれを軽視するのなら、「政治主導」は単なる為政者の専横になり、「行政の縦割り打破」は暴力にすぎず、民主主義は形骸化しかねない。その自覚なき「政治家の覚悟」は、果たしてありえるのだろうか。