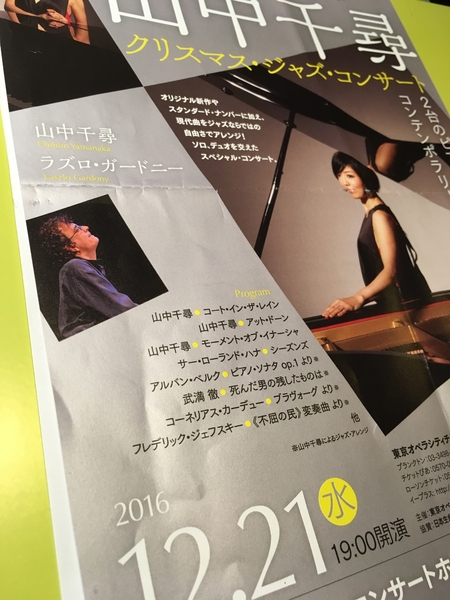

山中千尋というジャズ・ピアニストが仕掛けたデュオの概念を変えるクリスマス・プレゼント

山中千尋がそのジャズを冠したコンサートを挙行したのは、クリスマスを目前にした2016年12月21日の夜のことだった。

実は現在、Web音遊人というサイトに「ジャズとデュオの新たな関係性を考える」という連載をしているのだけれど、山中千尋のそのクリスマス・コンサートもデュオを軸としたものだったので、その連載の企画段階で候補に挙げていた、という経緯がある。

しかし、最終的にこのコンサートを“新たなジャズのデュオ”というテーマの範疇で取り上げるのは、断念してしまった。

正直に言えば、このコンサートの内容を“新たなるジャズのデュオ”の括りにきちんと収められる自信がなかったし、なによりも山中千尋というピアニストをデュオという“色目”で見ることに違和感がありすぎたからなのだ。

このコンサートの副題に「2台のピアノによるコンテンポラリー・ジャズ」と付けられていたにもかかわらず、である。

事前に公にされていたリーフレットなどの惹句には、「アルバン・ベルク、カーデューやジェフスキーなどの現代音楽やクラシック音楽、ジャズのスタンダードを素材にして」とあることも、“ジャズのデュオ”に含めてはいけないのではないかという“忖度”を働かせるには十分だったとは思うのだが……。

2台のピアノのコンサートだったはずが?

では、そのライヴがどんなものだったのかをざっくりと紹介しよう。

“2台のピアノによる”はずだったのに、最初に登場したのは山中千尋とベースの井上陽介。

そのことに事前のアナウンスが一切なく、終演後の関係者への取材でもまったく経緯が明らかにならなかったことも“サプライズ”だったのだけれど、冒頭3曲で山中のオリジナル曲を含む、いわゆる“ジャズ・アプローチ”のイントロダクション、“序破急”でいうところの“序”を形成する構成・演出となっていたことが“後でわかる”ことになる。

そして、ファースト・セットのラストで、ようやくラズロ・ガードニーが登場し、ようやく本題の“2台のピアノ”でのステージ。

それがアルバン・ベルクの「ピアノ・ソナタ」作品1だったこともまた、山中千尋が確信犯的にこのステージを構成していたシグナルだったことになる。

ではこのファースト・セットがどのように確信犯的なのかを説明してみよう。

まず、ベルクの「ピアノ・ソナタ」作品1が、調性の安定しない全音階を用いた技法で書かれた曲であったこと。その革新性ゆえに、初演時(1911年)には、観客が暴動を起こすほど“常識はずれ”と評されていたこと。その無調の曲を2台の(調性を表現することに秀でている楽器である)ピアノで再現しようということ。その弾き手が、2人のジャズを主なフィールドとして活動しているピアニストであったこと。

これらの点を結ぶと、ジャズ・ピアニストが開くクリスマス・コンサートの初っ端にベルクを持ってくることは、ある意味でジャズ・ピアニストの“反骨性”を考えれば評価できるものの、常に問われるエンタテインメント性という面では大いにリスクを抱えていたことを山中千尋は理解したうえで、ジャズの演奏家としてではなく演出家としてエンタテインメント性を優先させたのではないかと勘ぐることができる。

さらに、順番を後退させたことによって“反骨性”を弱めないために、(おそらく急遽)予定外のベーシストを招集してまで“序”を用意することになったのではなかろうか。

もちろん、“序”をピアノ2台で行なっても問題はないのだが、それでは前例も多く、オモシロくない。

ファースト・コールの井上を無理にでも連れてきて、あえてテイストの異なるデュオでジャズ色の強いアプローチを脚色し、ピアノ・デュオとのコントラストを明確にしようとしたのではないか、ということだ。

こうした逡巡も含めて、“山中千尋らしさ”として心に留めておきたい。

セカンド・セットは、フレデリック・ジェフスキーの「≪不屈の民≫変奏曲」より、サー・ローランド・ハナの「シーズンズ」、武満徹の「死んだ男の残したものは」、コーネリアス・カーデューの「ブラブォーグ」よりと、並べてみれば現代音楽とジャズを具合よく案分した、オーソドックスな構成。

穿った見方をすれば、ファーストも同じような構成になるのを嫌った山中が、前半を“ぶち壊す”ことで実現した、構成自体が現代音楽的無調さをまとった表現になっていたコンサート、と言えるのではないか。

山中サンタが運んでくれた異次元の“ジャズと現代音楽との融合”とは?

本稿は、別の媒体で連載していた「ジャズとデュオの新たな関係性を考える」のテーマから、山中千尋が行なったコンサートが“外れていた”と感じたことをきっかけにして、書き始めることになった。

それはすなわち、山中千尋というピアニストが、ボクの考えようとしていた“新たなジャズのデュオ”という概念からだけでなく、ジャズそのものの概念からも大きく外れようとしている音楽家であることを、掘り起こすことになってしまったのかもしれない。