なぜ森保ジャパンはベスト16に進出したのか...“運命”のクロアチア戦とベスト8への道のり

森保ジャパンの決勝トーナメント進出に、日本中が沸いた。

カタール・ワールドカップのグループステージが終了した。日本はドイツ戦(2−1)、コスタリカ戦(0−1)、スペイン戦(2−1)と2勝1敗で乗り越え、グループEを首位で通過している。

過去、日本がベスト8の壁を越えたことはない。新しい景色をーー、見るために森保ジャパンはクロアチアとの決戦に挑む。

■ベスト16までの道のり

勝負のゲームを前に、まずは森保ジャパンの戦いぶりを振り返る必要があるだろう。ベスト16に勝ち進んだ理由を知っておくべきだ。

今大会の抽選が行われた時、日本はドイツとスペインと同組に振り分けられた。そして、最後の1チームはコスタリカとニュージーランドの勝者だった。だが重要なのは、抽選会後に日本が強豪国の2カ国と当たることが決まったという事実だ。

つまり、日本は「ジャイアントキリング」を起こさなければ、ベスト16まで勝ち進めなかったのだ。

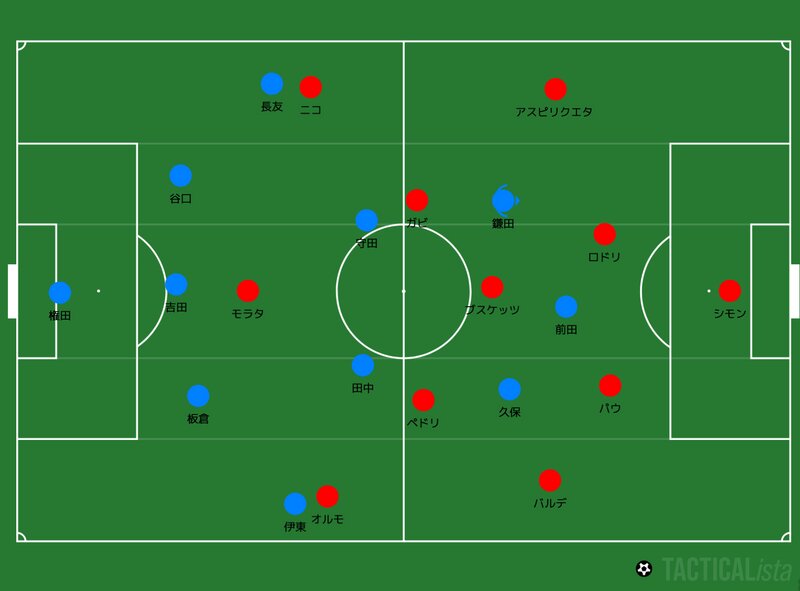

スペインやドイツはボール保持を好むチームだ。そういった試合では、ボールを持ち、パスを回してくる相手に対して、如何に守るかが大事になる。

そのような状況で、森保監督が出したひとつの答えが5バックだった。

(日本の5バック)

ドイツ戦の後半、スペイン戦で施行された5バックは、強豪国を苦しめた。

ただ、単に5バックを敷いているだけであれば、日本が勝ち点3を得ることは難しかっただろう。

しかし、日本には、冨安健洋、三笘薫、堂安律といったタレントがいた。個の能力の爆発が、奇跡のような勝利を、手繰り寄せた。

■クロアチアとの激闘を前に

森保ジャパンの決勝トーナメント1回戦の相手はクロアチアだ。

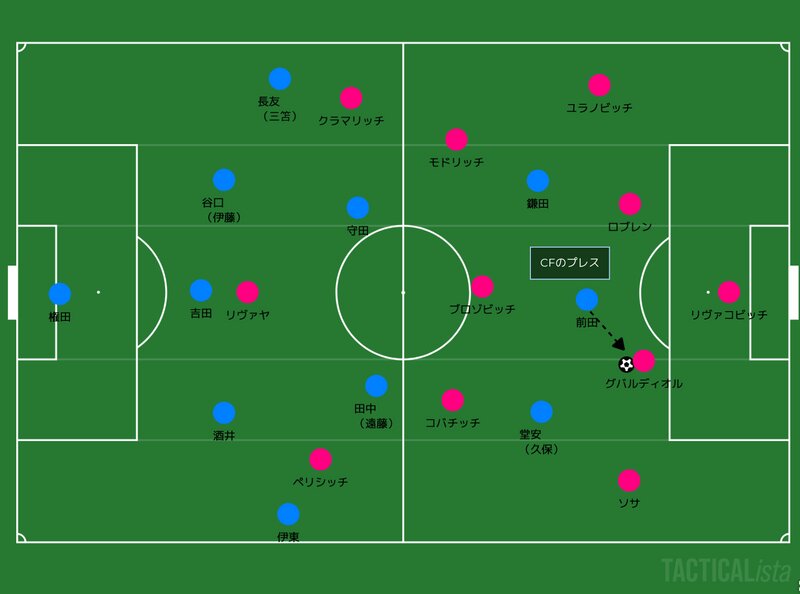

クロアチアは【4−3−3】を基本布陣としている。肝になるのは中盤の選手だ。ルカ・モドリッチ(レアル・マドリー)、マテオ・コバチッチ(チェルシー)、マルセロ・ブロゾビッチ(インテル)、この3選手がチームの中心にいる。

「この中盤の選手たちがいるなら、我々はポゼッション率を高めて、ボールを動かすことを考えるべきだ。後方からつなぎ、なるべく中盤の選手が下がってこないようにしたい。その方が危険なシーンを作り出せるからだ。可能な時は前からプレスを行い、ダメなら引いて守る」とズラトコ・ダリッチ監督が以前語っていた。

指揮官が述べる通り、クロアチアはビルドアップを大事にする。起点になるのはジョスコ・グバルディオル(ライピツィヒ)である。日本としては、まずはここを抑えたいところだ。

スペイン戦で相手のミスとゴールを誘発したように、前田大然のプレスは効果的だ。CFのプレッシングでコースを限定して、守備網を敷いた地点にボールを誘導していきたい。

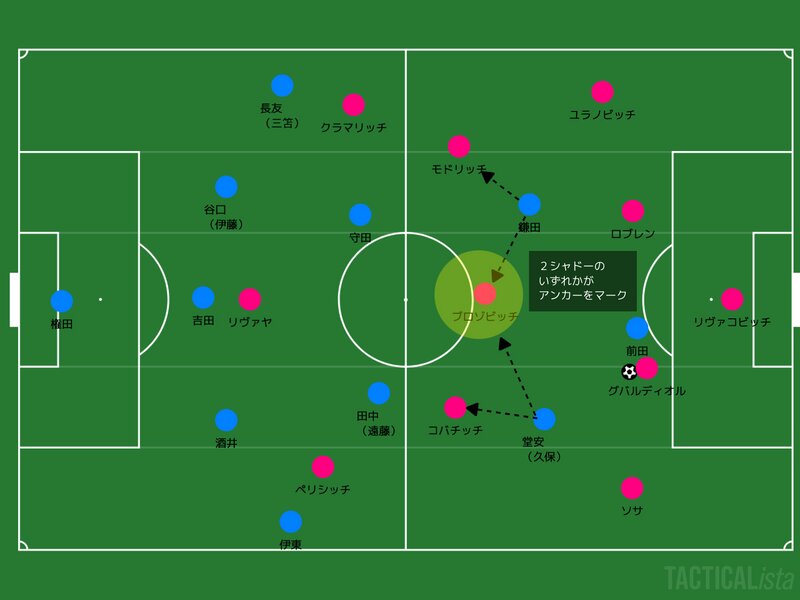

また、アンカーのブロゾビッチのところを、しっかり消したい。ここはCFのプレスバック、あるいはトップ下かシャドーの選手がマークして対応する。

すると、必ずモドリッチやコバチッチが下がってくる。とりわけ、モドリッチを低い位置に留めさせられたら大きい。クロアチアのチャンスにおいて、決定的なパスというのは高い確率で、この選手から供給される。

ひとつ、留意しておくべきは、クロアチアが3バックの相手に慣れている点だ。

クロアチアはグループステージでモロッコ、カナダ、ベルギーと対戦した。モロッコ(4−3−3)を除き、カナダ(3−4−3)とベルギー(3−4−3)が3バックシシテムを使っていた。

グループステージでの戦いぶりを見る限り、クロアチアは3バックの相手に、プレスを嵌められていた。逆に、4バックのモロッコを相手にはプレスの的を絞れていない印象だった。

つまり、ここでは2つのパターンが想定される。

(1)4バックを選択してシステムでクロアチアのプレスを外す、(2)3バック継続でプレスを受ける覚悟を決める、の2パターンだ。

守備を考えて、3バックを継続したい気持ちは理解できる。ドイツ戦、スペイン戦でそれは機能していた。ただ、その場合、無理にビルドアップをせず、嵌められそうだと判断したらシンプルに前線にフィードを送る割り切りが必要になるだろう。

■歴史を塗り替えるために

奇しくも、クロアチアは、日本が初めて出場した1998年のフランスW杯で対戦したチームである。

日本はアルゼンチン、クロアチア、ジャマイカとグループステージで同組だった。その中で、クロアチアというのは勝ち点を計算できるはずのチームだった。だがズボニミル・ボバン、ロベルト・プロシネツキ、ダボル・シュケルといったタレントを抱えていた東欧の雄に、日本は0−1で敗れて敗退が決まった。

あれから24年が経ち、隔世の感がある。史上初のベスト8進出を懸けてクロアチアと対戦するというのは、何かの運命だろうか。いずれにせよ、ノスタルジーに浸っている暇はない。この4年の積み上げの成果が、問われている。

※文中の図は全て筆者作成