早実の元エースは目標達成能力が武器。早大アメフト部での活躍を経て、プロ野球に挑む

小学時代に備わった努力する習慣

2006年夏。「ハンカチ王子」と呼ばれた投手が、甲子園を席捲(せっけん)した。早稲田実業高の斎藤佑樹(日本ハム)である。母校に初の夏の全国制覇をもたらした右腕は、「佑ちゃんフィーバー」を巻き起こし、全国の野球少年も虜(とりこ)にした。

斎藤佑樹のようになりたい。早実のエースになりたい…。そう思った子供たちはいったいどれくらいいただろう。今春、早稲田大学の基幹理工学部情報理工学科を卒業し、現在は同大学の大学院で学ぶ吉村優もその一人だった。

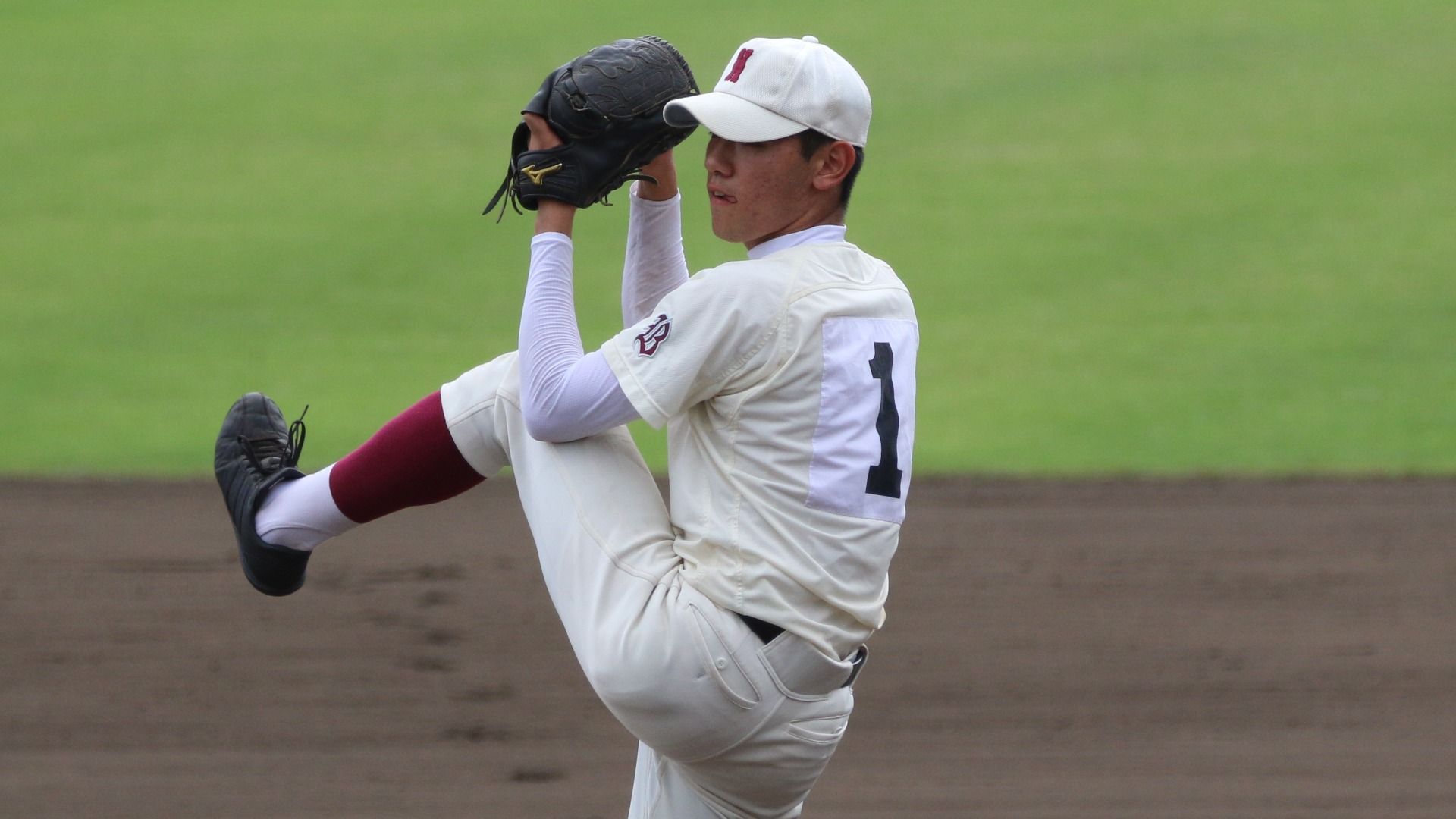

ただ、吉村は夢を夢で終わらせなかった。小学2年で描いたその夢を確固たる目標に変え、形にしてしまったのだ。10年後の高校3年夏(16年)、早実のエースとなり、斎藤佑樹も付けた背番号「1」を背負った。

どうすれば“斎藤佑樹になる”ことができるのか。当時、名門で知られる私立の国立(くにたち)学園小学校に通っていた吉村が考えたのは、まず早実に入ることだった。そこで、付属である早稲田実業中等部を志願。6年生になると学童野球チームを抜けて受験勉強に励み、難関校の試験にパスした。

1つ目のハードルをクリアした小学時代をこう振り返る。

「親から『勉強しなさい』と言われた記憶はないような。学校が勉強に力を入れていたので、家庭学習をするのがごく当たり前だったからかもしれません。小学4年で野球を始める前は、学校から帰ると勉強するか外遊びをするかで、習い事もほとんどしていなかったです」

詳しくは後述するが、吉村は早稲田大学に進むと、初心者で始めたアメリカンフットボールでも3年時にはチームの主力になる。努力を重ねた結果であるが、努力が自分と向き合うことであれば、その基盤は小学低学年時代からの学習習慣(身に付けるのは簡単ではないといわれる)で培われたのではないか。勉強は自分と向き合う時間でもあるからだ。

早実のエースになるためのプランを実践

早実中に入学すると、軟式野球部に入部する。中学硬式チームで腕を磨く選択肢もあったが、小学6年時の1年間のブランクを踏まえ、硬式を握るのは時期尚早と見送った。軟式野球部で、“早実のエースになって全国制覇をする”ための準備を続け、2年秋にはエース兼副主将で都大会8強に進出。準備は順調に進んでいた。

ところがそんな矢先、気になることを聞く。早実中の出身者で、早実のエースになった者はほとんどいないと。ならば、何かをやらなければ…最後の大会が終わると、中学硬式チーム(八王子ボーイズ)に練習生として入る。硬式ボールに慣れるためだった。高校入学までの約半年間、強豪校で野球を続ける選手に混じって練習を続けた。

この時に出会ったのが、メンタルコーチで、高校野球指導経験もある河合雄也氏だった。

早実、早大でも吉村をサポートした河合氏は、中学時代の印象をこう語る。

「当時、私は八王子ボーイズのコーチで、彼には主に技術的なアドバイスをしていたのですが、やると決めた時のエネルギーはすごかったですね。今回はこういうことをやろうと伝えると、必ずやり遂げた。早実のエースになるには、目の前の課題を1つ1つクリアしなければならない、というのが中学時代から明確だったからだと思います」

中学時代にはこんなエピソードも。ある時、河合氏は取り組んできた練習メニューを「左でできるように」と吉村に告げる。利き腕でない左に教え込むことができれば、練習メニューの意味を完全に理解したことになるからだ。すると、次にグラウンドに来た時は、左でもできるようになっていたという。

監督が求めていることは何か?

早実の野球部に入ってからも、自らに課したことを1つ1つクリアしながら、目標への階段を上って行った。クリアするための時間が足りなければ、学校の休み時間を充てた。どうすれば中心投手になれるか考え、横手投げに挑戦したこともある。

河合氏によると吉村は、「成し遂げる力」に加え、「自己理解力」が秀でているという。

「とりわけ運動能力が高いわけではないですが、自分をよくわかっているからこそ、“正しい努力”ができるのだと思います」

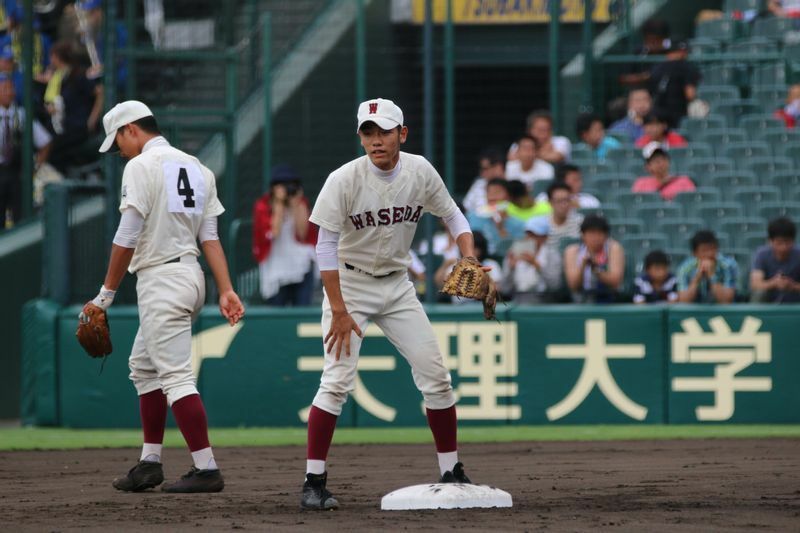

2年夏は背番号「16」の控え投手ながら、甲子園に出場。1学年後輩の清宮幸太郎(日本ハム)が1年生スラッガーとして注目されていた中、出番はなかったものの、ベスト4を経験した。ところが、チーム最上級生になった2年秋も、3年春もエースにはなれず、背番号は「10」。目標としてきた「1」は付けられなかった。

残されたチャンスは最後の夏だけ。吉村は春の大会後、どうすれば「1」がもらえるのか考え抜き、1つの答えにたどり着く。ヒントは和泉実監督の言葉にあった。

「和泉監督はよく『練習試合でも公式戦でも投球内容が変わらない投手を使いたい』と言ってまして。ならば、そういう投手になろうと」

目標が決まれば、そこに正しく向かうだけ。それは吉村が得意とすることだった。練習試合では自らに「前回と同じ失敗はしない」「毎回、和泉監督に成長している自分を見せる」といったテーマを設定し、ついに背番号「1」を手にした。

その夏は西東京大会の準々決勝で敗れ、吉村にとってもう1つの目標であった全国優勝は果たせないまま、高校野球生活が終わった。反面、やり切った感もあった。野球には一区切りをつけ、早大ではアメフト部(正式名称:早稲田大学米式蹴球部ビッグベアーズ)に入る。

「早大のアメフト部は、僕が高校2年、3年の時に2年連続で甲子園ボウル(全日本大学アメリカンフットボール選手権大会の決勝戦)に出場していまして。ここなら日本一になれると思ったのです」

人生初めての挫折も成長の糧に

初心者で入ったアメフト部でも、野球で成功してきた、成長するためのメソッドを実践する。しかし、野球とアメフトでは勝手が違った。肩の強さが期待されていた中、アメフトのボールが上手く投げられなかったのだ。同期にも差をつけられてしまい、大学2年の時は退部も考えた。勉強でも野球でも大きな失敗を知らなかった吉村にとって、初めての挫折であった。「どん底でしたね。高校同期の中には早大の野球部で活躍している選手もいて…自分は何をしているのかと」。

東京で指折りの進学校に通い、名門野球部のエースにもなった青年にとって、その挫折感はかなりのものだっただろう。それでも、吉村はここから這い上がる。自分が成長するためのメソッドに修正を加え、走るプレーならチームに貢献できると、走ってヤードを進めることに活路を見出したのだ。3年時に出場した甲子園ボウルではタッチダウンを決め、4年時は200人近く部員がいるチームの副主将を任された。

「挫折感を味わって良かったと思います」。アメフトでも成功した22歳は言う。目標の日本一にはたどり着けなかったが、高校2年時はベンチから見ていた甲子園の舞台に、中心選手として立つこともできた。「ようやく、あの頃に清宮が経験していたことを自分もできました」。

今、吉村は野球の世界に戻り、社会人クラブチーム「REVENGE99」に所属しながら、プロを目指している。高校球児が大学でアメフトを始める例は珍しくないが、アメフトから再転向となると、極めて異例である。そういう見方がある一方で、アメフトでの様々な経験が、野球での成長を促している。実際、アメフトでフィジカルが強くなった結果、ストレートの球速が高校時代より10キロ以上アップ。野球復帰後にカットボールを習得できたのも、アメフトのボールを投げる感覚が役に立ったからだという。

こうした技術的なこともさることながら、大きかったのはゼロから始めたアメフトを通して、小学生の頃から土台を作ってきた、目標に到達するためのメソッドを進化させたことだ。

「アメフトも経験したことで、どうすれば自分のパフォーマンスが野球で発揮できるか、見えてきたところがあります。正しいプロセスを踏み、正しい努力をしていけば必ず、後輩の清宮や2学年下の野村大樹(ソフトバンク)もいるプロの舞台で勝負ができると思っています」

「異例」とか「異端」という形容では終わらせない。大学院生・吉村はこれまでにない新しい「成功事例」になるつもりだ。