今年の東京国際映画祭で深夜の劇場を凍りつかせ、笑わせた『パッセージ』の衝撃度

第36回東京国際映画祭は最高賞の東京グランプリ/都知事賞に中国映画の『雪豹』が、また、最優秀監督賞と観客賞に日本映画の『正欲』が選出され、去る・11月1日、9日間の日程を無事に終了した。その間、映画祭で上映された作品の中には、映画ファンならば誰でも観たい知名度の高い作品や、映画祭でしか出会えない無名の問題作が何作かあった。中でも、”ワールド・フォーカス部門”の中の1作品として上映されたフランス映画『パッセージ』は、今年の映画祭で静かな衝撃を以て迎えられた。

筆者が鑑賞した映画祭終了前日の10月31日のTOHOシネマズ シャンテのSCREEN 1は、開映が午後の9時45分だったにも関わらず、客席はほぼ満席。観客たちはスクリーン上で展開する主人公の奔放で自由すぎる行動に圧倒されながら、ある時点で笑いに転じるという不思議な体験を味わっていた。筆者も同じく。それはまさに、衝撃であった。ここでは、そんな映画の魅力と作品にまつわる特殊な事情について書き進めていきたい。

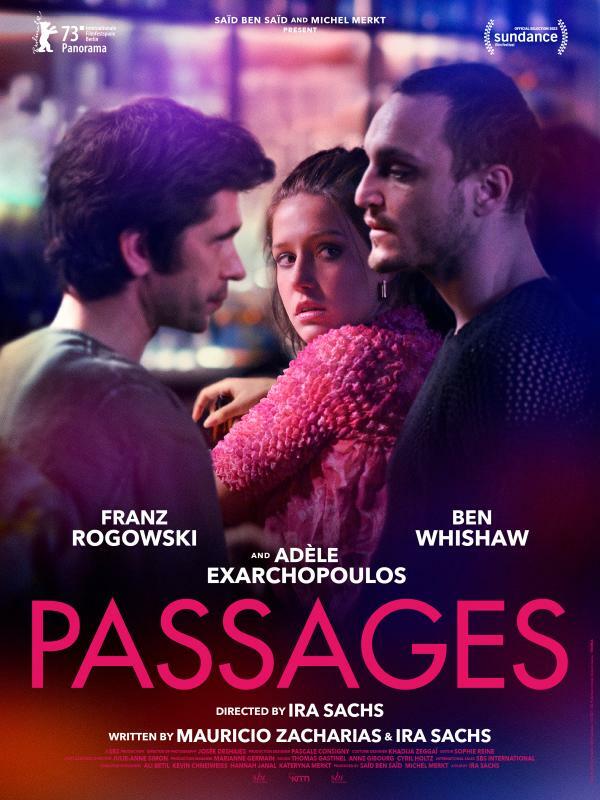

『パッセージ』は”ガラ・セクション”でアジアン・プレミアとして初上映された『異人たち』と同じく、セクシュアル・マイノリティを扱った映画だ。物語はパリを舞台に、ドイツ人の新進映画監督、トーマスと、トーマスが長年同棲しているパートナーで印刷業者のマーティン、それに、トマスが映画の完成披露パーティで出会い、恋に落ちる小学校教師、アガサ、以上の3人を主軸に展開する。パターンとしては男2人、女1人の3角関係を描いた作品に分類できるだろうが、事はそう単純ではない。アガサをトーマスとマーティンが奪い合うのでは勿論なく、バイセクシュアルのトーマスがマーティンとアガサの間を割と頻繁に行き来するばかりか、トーマスという人物が実に屈託がなく、失敗を顧みず、子供じみている分、今、LGBTQの当事者たちが常識として受け入れているあらゆる事柄が、いとも簡単に踏みにじられて行くのだから。もし、こんな人間が自分の周辺にいたらたまったものじゃない。観客が当初、トーマスに対して抱く印象はそんな事だろう。

しかし、今年のサンダンス映画祭で上映され、その後、ベルリン国際映画祭でも好評を博した本作は、監督と脚本を務めたアイラ・サックス(前作はイザベル・ユペール主演の『ポルトガル、夏の終わり』)が仕掛けた卓越したアイディアにより、他に類を見ない映画になっている。セックスというものがいかにストーリー上重要で、人間関係を都度変化させていく行為かということを、スキップすることなく描いている点が革新的なのだ。そのために、セックスシーンが2分間に及ぶ場合もある。主役3人の関係性がシフトするのは、決まってセックスの前か後だったりするのだ。深夜の日比谷シャンテが最初に笑いに包まれたのはそんなショットの直後だった。

本作に於いて、セックスはまさにボディランゲージなのだ。トーマスを演じるフランツ・ロゴフスキの贅肉のない背筋や、マーティンを演じるベン・ウィショーの腰の筋肉にカメラが肉薄する時の臨場感というか、リアリティは半端なく、『セックスシーンを編集や回避を用いるのではなく、そこに親密さを見出すことが目的だった』というサックスの目論見は、見事に的中していると言っていいだろう。しかし、アメリカの多くの映画館が加盟するMPAAは、本作にレイティングNC-17(17歳以下の鑑賞は禁止)を付けて公開することを求めてきた。それに対し、配給を請け負うMUBIはこの指示を断固拒否。結果、本作はレイティングなし、製作者が意図したノーカット版で公開される運びとなった。現時点で、日本公開は未定である。

『パッセージ』は映画が訴えたいことを表現するために、悪名高いMPAAを説き伏せ、ノン・レイティングという形式で劇場に送り出した作品として記憶されるかも知れない。それを可能にしたのは俳優たちの存在だ。ロゴフスキにとってセクシュアル・マイノリティの役は今年7月に公開された『大いなる自由』に続くものだが、トーマス役はその『大いなる自由』で演じた同性愛者とは真逆なようでいて根底では通じる反逆者ぶりが強烈な印象を残す。相手を射抜くような視線は危険極まりなく、この物語を牽引するキャラクターにはまさにピッタリだし、受けるウィショーの常識的で物静かな佇まいが、ロゴフスキの個性と対峙する時に生じるスリルが見どころだ。また、アガサを演じるアデル・エグザルホプロス(『アデル、ブルーは熱い色』)が醸し出すある種の母性が、観客に常識の重要さを思い出させてもくれる。

今年は、前出の『大いなる自由』に続いて、今秋にはイタリアに於ける同性愛者差別の歴史を事実に基づき描いた『蟻の王』と『シチリア・サマー』が次々と公開される。『パッセージ』も早く日本の一般観客の目に触れる日が来ることを期待したい。