元日に義母の家に行きたくない!~亡夫の親戚関係を断ち切る方法

佐藤綾子さん(仮名・56歳)は夫・健次さん(仮名・享年53歳)を5年前に亡くしました。しかし、義母・昭子さん(仮名・83歳)から「今年もお正月に来てくれるわよね」という電話が年末にかかってきたので亡夫の実家で元日を過ごしています。本音を言えば、亡夫との親戚付合いはそろそろやめたいのです。その原因は「夫の相続」と「新たな出会い」にありました。

夫の相続と新たな出会い

綾子さんと健次さんの間には子どもがいませんでした。そのため、健次さんの相続では妻の綾子さんと義母の昭子さん(義父は既に死亡していた)の2人が相続人となりました。綾子さんは「お義母さんはきっと健次さんの遺産はいらないにちがいない」と思っていました。しかし、「法律で決まっている分はいただくわね」とさらっと言って、結局遺産の3分の1に相当する現金を相続しました。これには「健次さんの遺産は私も協力して築き上げたものだわ。いくら法律で決まっているからってひどいじゃないの」とカチンときました。しかも、義母が法定相続分の遺産を主張したのは、義理の妹・妙子さん(仮名・50歳)が「法律通りにもらって当然なんだからね」と助言をしたことが原因であることが後でわかりました。

実は、綾子さんは趣味の俳句のサークルで知り合った男性(60歳)と1年程前からお付き合いを始めていました。この男性は3年前に妻を亡くしていました。ひょっとしたら再婚もするかもしれません。

このように夫の相続での義母と義理の妹への不信感と新たな出会いがきっかけで綾子さんは、「もう、夫の親戚関係は断ち切ろう!」と亡夫との親戚関係を終わりにしたいと考えるようになったのでした。

そこで今回は、配偶者が死亡後の配偶者側の親戚関係を法的に断ち切る方法について考えてみたいと思います。

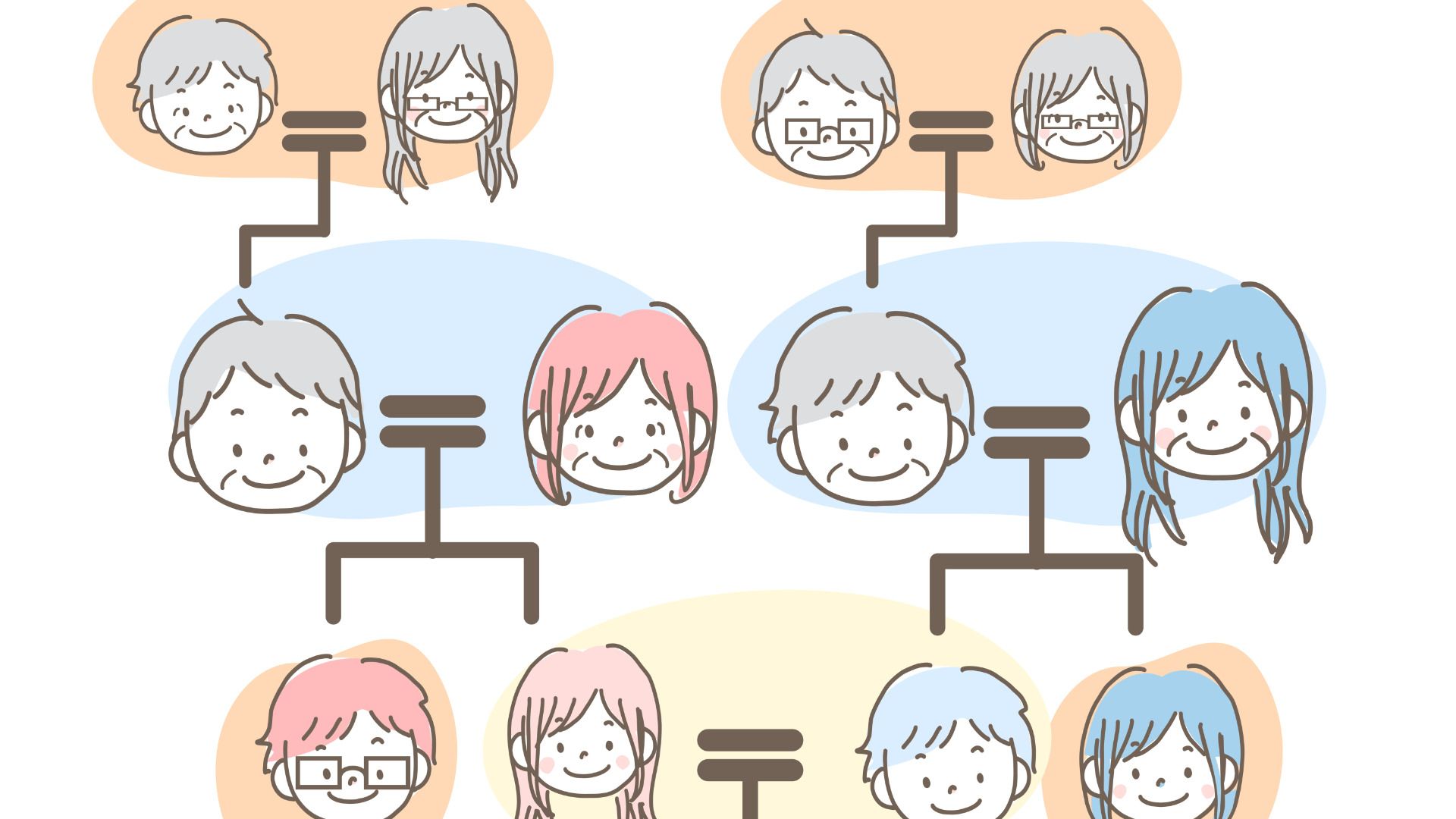

配偶者が死亡しても姻族関係は継続する

結婚によって発生した姻族関係【注】は離婚によって消滅します。一方、配偶者(婚姻関係にある妻・夫)が死亡した場合、姻族関係は当然には消滅しません。また、再婚をしても、姻族関係の終了とは無関係です。したがって、前婚によって生じた姻族関係をそのままにして再婚することもできます。

配偶者が死亡後に姻族関係を終了させるには

姻族関係は生存配偶者が姻族関係終了の意思表示をすることによって終了します。

この姻族関係の終了の意思表示は、一般に「死後離婚」と呼ばれています。

民法728条(離婚等による姻族関係の終了)

1.姻族関係は、離婚によって終了する。

2.夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。

【注】姻族関係とは、夫婦の一方と他方の血族との関係であり、婚姻の効果として発生します。民法は、6親等内の血族・配偶者・3親等以内の姻族を「親族」と規定します(民法725条)。

「血族」とは、血統のつながった者をいいます。これに対して「姻族」とは、配偶者(夫または妻)の血族のことをいいます。たとえば、配偶者の父母・兄弟姉妹・甥姪は姻族になります。

姻族関係を終了するには届出が必要

配偶者が死亡後に姻族関係を終了する方法は簡単です。本籍地または所在地の市区町村に「姻族関係終了の届出」を提出するだけです(民法728条2項に基づく戸籍法96条)。

戸籍法96条(姻族関係の終了)

民法第728条第2項の規定によつて姻族関係を終了させる意思を表示しようとする者は、死亡した配偶者の氏名、本籍及び死亡の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

なお、関係を切りたい相手側の許可は必要ありません。これに対して、死亡した配偶者の側(義理の父母、義理の兄弟姉妹など)からは、生存配偶者との姻族関係を終了させることはできません。

姻族関係終了届の届出件数

実際にどれだけの人が姻族関係終了届を提出しているのでしょうか。法務省がまとめた戸籍統計によると、姻族関係終了届の届出件数は、次のようになっています。

2021(令和3)年度 2,934件

2020(令和2)年度 3,022件

2019(令和1)年度 3,551件

2018(平成30)年度 4,124件

2017(平成29)年度 4,895件

姻族関係終了届の法的効果

姻族関係終了届を届出することによる法的効果をみてみましょう。

姻族の扶養義務を回避できる

法的効果としては、姻族の扶養義務を回避できることが挙げられます。

嫁と亡夫の親の関係(姻族1親等となる)については、原則として扶養義務を負いません。ただし、「特別な事情」がある場合のみ家庭裁判所が義務を負わせることができるとされています(民法877条2項)。

民法877条(扶養義務者)

1.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

2.家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

3.前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

そこで、もし家庭裁判所によって、たとえば嫁が亡夫の父母の扶養義務を負わされたとしても、姻族関係終了届を届出すれば姻族関係を終了させることができるので扶養義務はその前提を欠き消滅します。その意味では、姻族関係終了届は意味を持つといえます。このことから、民法学者の大家である我妻栄は、姻族関係終了届を「伝家の宝刀」と呼びました。

姻族関係を終了させる理由

しかし、姻族の扶養義務が課せられることはまずないと言ってよいでしょう。では、姻族関係を終了させる理由はどこにあるのでしょうか。実際に、姻族関係終了届を行ったよくある原因をご紹介しましょう。

再婚

配偶者が亡くなった後に再婚をすることになり、過去の清算として届出を行った。

相続トラブル

義父母や義理の兄弟姉妹と亡夫の遺産を巡って争いになってしまったなど、相続で揉めたことがきっかけとなって届出をした。

不信感

亡夫が結婚前に他の人と結婚していたことが遺産分けで戸籍謄本を取得して発覚した。このことを隠していた義父母をはじめとした夫側の親戚に不信感を募らせて届出をした。

お墓問題

亡夫の生家の墓守をしたくないために届出をした。

ご覧いただいたとおり、配偶者亡き後に姻族関係が継続していても法的不利益はまずありません。しかし、「結婚は家同士がするもの」といった家制度の考えの衰退という背景、姻族との過去のわだかまり・相続での争い、再婚などが理由で「姻族と関係を断ちたい」という意思が姻族関係終了届をさせると推測されます。このように姻族関係終了届は、法的効果を求めるというよりも、心理的効果を求めることが動機となって提出されているようです。

姻族を終了させることで心のもやもやが晴れるのであれば、姻族関係終了届について検討してみるのもありかもしれませんね。