和製「国際」マナーとしての「ノックは3回」とマナーメディア:Part 3

Part 3:マナーメディアと日本社会

「ノックは3回」は少なくとも1980年代には日本現代作法会が作り提唱していたもので、その後元客室乗務員たちが広め、近年就活界隈を中心にビジネスマナーとしてゆっくりと広まりつつあるようにみえる。Part 1、Part 2に続き、Part 3では、この背景にある、日本社会とマナーを伝えるマナーメディアとの関係について考える。

Part 2:女性の「呪い」もしくは「武器」としてのマナー(公開済)

Part 3:マナーメディアと日本社会

1 伝統とブランド

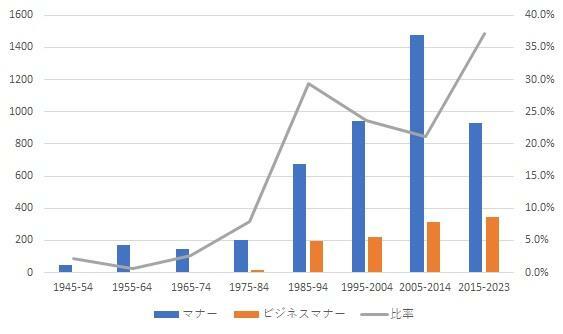

マナー、とりわけビジネスマナーに対する関心は1980年代以降、終戦直後と比べて大きく高まった。国会図書館収蔵書籍でキーワード「マナー」でヒットするものの件数の推移をみると、波はあるものの総じて高まる傾向が続いており、特に1985(昭和60)年以降大きく増加している(図2)。同じく1985年以降、ビジネスマナー本の検索ヒット数も激増し、マナー本に占める割合も大幅に高まった。もちろんこれらはあくまで国会図書館収蔵書籍のうち検索でヒットしたものであるにすぎず、出版市場自体の成長も反映しているなど、国民のマナーへの関心そのものとは異なる可能性があるが、一定の参考となるものではあろう。特にマナー本のヒット数に対するビジネスマナー本のヒット数の比率の上昇は、日本人の関心のマナーへの関心が冠婚葬祭からビジネスマナーにシフトしていったという変化を伺わせるものといえる。

図2:国会図書館収蔵書籍検索結果「マナー」と「ビジネスマナー」

マナーへの関心の高まりは、ひとつには伝統回帰志向のようなものが背景にあるだろう。戦前の修身教育の中で行われた礼法教育は、敗戦後GHQの指令により1945(昭和20)年に修身の廃止とともに失われたが、これに対する批判は早くからみられた。マナー本が急増する1980年代は、いわゆる新人類世代が就職などで社会に出た時期に相当する。これは礼法教育がなくなった戦後教育を受けた親に育てられた世代でもある。ビジネスマナー本の中には、こうした「礼儀を知らない若者」に向けて、ビジネスの場で必要となる基本的なマナーを教えようという意図のものが多くある。

戦後の学校教育では、こうした社会人としての礼儀や作法については、とくに教えていないし、家庭においても、個性の尊重とか、自由の名の下に、結果としては放任され、躾らしい躾をされずにきたのが現状です。

経営技術研究会編(1976)『現代ビジネスマン作法』(ぎょうせい)

実際、企業現場においても1980年代以降、研修の重要性がいっそう重視されるようになってきている。こうした中で、男女を問わず新人類世代の新入社員たちに教えるべき内容として、企業人の基礎的素養としてのビジネスマナーが含まれていたことはいうまでもない。

1986年の「男女雇用機会等法」の施行を契機に、女性労働者を中心に、ホワイトカラー人材の職業能力の開発にも多くの関心が寄せられ、CDP(Career Development Program)に基づく、計画的かつ体系的な人材育成のあり方が強く認識されるようになった。

とはいえ、「近年礼儀作法が失われつつある」という批判は、明治のマナー本からみられる傾向でもある。明治中期には文明開化思想のような西洋文明への傾倒から古来の文化を見直す風潮に転じる中で伝統礼法が見直され、また大正デモクラシー後の戦前昭和期には日本文化の独自性を強調する流れで当時の文化を批判する動きがあった。こうした言説の多くが年配者が若年層を批判するかたちをとったことはいうまでもない。

こなたは、やすらかなる國風や、すなほなる人心に相應する禮法も、くづれきて、さがわさの多く見え、其の人がらさへ、はしたなけるは、ほと〳〵心苦しく、かた腹いたく思ひはべるに。

渡辺良雄・小笠原国豊(1892)『日本諸礼式』(共同出版社)

最近の世相には、禮儀作法に照らして識者の眉をひそめしめるやうな事例も少なくないのである。

日本放送協会 編(1941)『国民礼法解説』(日本放送出版協会)

近ごろ若いひとびとの礼儀作法ということが大きな問題になってまいりましたが、・・・

中島文(1952)『新しい礼儀』(開隆堂出版)

「ノックは3回」にしても、若年層を対象とする就活メディアでは少なからずみられるものの、より上の世代を対象とするメディアではほとんど取り上げられることがない。その意味でこれはいわゆる「最近の若い者はだめだ」論の一類型であるともいえる。現代のネットメディアでみられる「ノックは3回」言説の多くは比較的若年の著者によるものが多いのではないかと思われるが、これもまた若年層内での年長者がより年少である学生に対して「若い者はだめだ」論を展開しているような図式がみてとれる。

しかし伝統への志向は、必ずしも若年層を腐すばかりのものではない。伝統をふまえたマナーを身につけ、伝統というブランドで自らの価値を高めようという志向でもある。特に、昭和末期から平成期の女性向けマナー本においては、マナーによって女性としての「価値」を高めるというコンセプトのものが少なからずみられる。しかしそこで人々がめざした「伝統」は旧来の日本の(古臭いと当時考えられた)伝統ではなく、「憧れの欧米」の伝統だった。

深尾凱子(1983)『仕事と交際のマナー : もっと知的に、もっとさわやかに 見られているあなたのイメージ・アップ作戦』(PHP研究所)

金井良子(1987)『愛されるオフィスレディの話し方マナー : すてきな人間関係ができる本』(大和出版)

加藤タキ(1989)『働く女性のハイセンス・マナー : 愛も仕事もいい人間関係から』(大和書房)

小栗かよ子(1997)『エレガント・マナー講座―国際線スチュワーデスが教える』(PHP研究所)

客室乗務員を始め豊富な海外経験(もちろんそれは「欧米」でなければならない)を持つ著者がありがたがられるのもそうした国々の文化を上にみる考え方がベースにあり、(ブランドバッグと同様)マナーというかたちで「欧米」という「ブランド」を身にまとうことが、日本社会の中で自らの地位を高めると考えられたのであろう。日本で独自に創られた「ノックは3回」を説明する際にいちいち「海外では4回」を持ち出していたこともこれと通底するものだ。

2 冠婚葬祭からビジネスへ

マナーへの関心の高まりはまた、経済成長に伴う生活水準の向上の反映という側面がある。まさに「衣食足りて礼節を知る」という話だ。1970(昭和45)年の「モーレツからビューティフルへ」や1982(昭和57)年の「おいしい生活」といった広告コピーに象徴されるように、高度成長期が一服した後、人々の関心は経済的な豊かさから生活の質の向上へと移りつつあった。そうした中で、人々の関心がマナーのような文化的要素に向くようになったのはある意味当然だろう。

とはいえ、人々のマナーに関心をもつ領域は時代により異なり、それはマナー本の内容にも反映する。思想教育としての礼法教育が行われていた戦中期から一転して、戦後まっさきに登場したマナー本のテーマは西洋のマナーと男女交際であった。米国の文化的影響が強まり、女性の社会的地位が大きく変化する中で、新しいマナーが必要と考えられたのである。

柳沢健(1950)『これだけは心得おくべし : 和洋エチケット』(誠文堂新光社)

大阪府社會教育協會編(1948)『男女交際の作法 : エチケット』(千代田出版社)

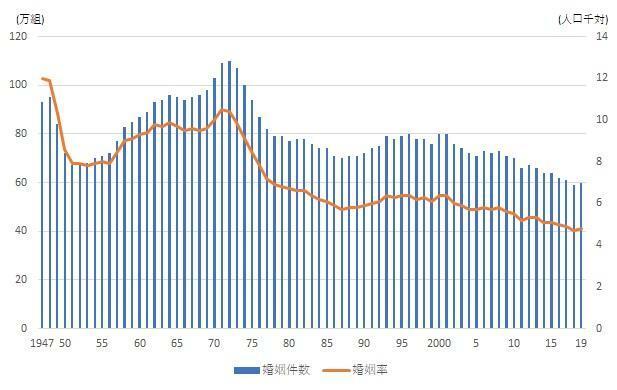

その後の1950年代以降に増えてくるのが冠婚葬祭マナーとビジネスマナーについての書籍だ。これも時代背景から容易に想像がつくだろう。婚姻件数は1970年代前半にピークに達する。呉服の市場規模のピークもほぼ同時期だった。これがそれ以降減少に転じる(図3)のだが、この時期に若年女性の就業率が急上昇したことは偶然ではない(Part 2 図1)。国会図書館収蔵書籍の検索結果でみると、1975~84年までは冠婚葬祭マナー本の数が上回っていたが、1985~94年ではビジネスマナー本が逆転する。就活本でも「マナー」をタイトルに含むものが1986年以降登場している。婚姻率の低下は結婚年齢の上昇が大きな要因の1つであるが、こうした中でマナー本のテーマの重心が冠婚葬祭からビジネスに移っていったのはきわめて自然な流れだろう。

図3:婚姻件数及び婚姻率の年次推移

多くのマナー本を書いている有名著者たちの教室や運営企業も、こうした時期に始まるものが少なくない。マナーを教える人々にとってビジネスマナーの比重が増していったことは、ビジネスの場に身を置く女性たち、そして均等法下で女性「活用」を進める企業側のニーズを反映したものでもあるが、激化する競争を勝ち抜かなければならないというマナー講師側の事情もあっただろう。

- 酒井美意子氏(ハクピ総合学院)1971年(株)ハクビ設立

- 近藤珠實氏(「清紫会」新・作法学院)1975年「現代作法研究会」発足、1977年新作法「清紫会」結成

- 篠田弥寿子氏(日本現代作法会)1981年設立

- 奥谷禮子氏((株)ザ・アール)1982年設立

- 岩下宣子氏(現代礼法研究所)1985年設立

- 今井登茂子氏(TJコミュニケーションズ「ともこ塾」)1987年設立

- 青木テル氏(タクト&アクト)1988年設立

- 平林都氏((株)エレガント・マナースクール)1988年設立

- 浦野啓子市((株)ビコーズ)1991年設立

その意味で、これらのマナー教室が「現代」や「新」を謳っている点には重要な意義がある。かつてマナーといえば小笠原流礼法のような伝統的な礼法が主体であったが、とかく堅苦しいというイメージがつきまとい、また女性が男性にかしづく側面が敬遠される傾向もあった。新たにマナー教室を立ち上げるにあたっては、より現代社会にマッチした礼法を打ち出す必要がある。そこで新たな「権威」として「欧米」的なものが選ばれたのはきわめて自然であった。また、数多くの教室ができる中で他との差別化を図るために、独自の指導法やマナーを作り出す必要もあったろう。近藤氏はお作法ダンスで「美しい立ち居振る舞い」を教えた。篠田氏の「ノックは3回」も、「欧米」の伝統(と考えられた4回ノック)を踏まえつつも日本人がより受け入れやすく、かつ一般的な「2回」より格式が高い(4回により近いから)ものとして創造されたものではないかと思われる。

3 メディアの発達とマナー「教育」の大衆化

Part 2で書いたとおり、「ノックは3回」言説のルーツは1980年代の日本現代礼法会に遡るが、それがJAL出身によるマナー本にあらわれたのが1990年代、ネット上では概ね2000年代以降広まっている。時代によって対面→書籍→ネットと伝播のメディアが変遷していることがわかるが、ここで見落としてはならないのがテレビの影響だ。上掲西出ひろ子氏の著書にこういう記述がある。

「メディアにマナー講師が頻繁に登場するようになったのは、2000年代になってからのように思う。そして2006年頃は一種のマナーブームの時期だったように振り返る。それ以前は、いつも着物でお話も楽しいマナーの先生がお昼の人気番組『笑っていいとも』に出演されるなど、この番組を機にマナー講師という存在を知った方もいると思う。同時にその頃、マナーに関する本がよく売れるようになった。学研から発売されている拙著「お仕事のマナーとコツ」が世に出たのも2006年のこと。それが28万部を超える大ヒットになった。そんな中で、2008年頃からは、マナーといえばこちらの先生というくらいのスターが登場。テレビなどのメディアで「マナー講師」という肩書をよく見かけるようになっていった。おそら<皆さんにもマナー講師といえばこの人という存在がいるのではないだろうか」

西出ひろ子 (2021) 『マナー講師の正体、マナーの本質』 (ADRENALIZE)

『笑っていいとも』(フジテレビ系)に出演していたマナー講師とはおそらく近藤珠實氏のことだろう。1975(昭和55)年に現代作法研究会を発足、国会図書館に収蔵されている最も古い著書は1982(昭和57)年のものだ(この本にノックに関する記述はない)。『笑っていいとも』出演は1994(平成6)年のことだ。「マナーといえばこちらの先生というくらいのスター」は2008(平成20)年に始まった『エチカの鏡〜ココロにキクTV〜』(フジテレビ系)に出演していた平林都氏のことだろうか。他にも、少なからぬマナー本の著者がテレビへの出演をプロフィールに含めており、実際これらの人々のテレビ露出がこの時期以降増えていったのだろう。マスメディアにおけるマナー講師たちが広めるマナーが、2000年代に入ってソーシャルメディアが普及するとさらに拡散するようになっていったと考えられる。

これは、時代が下るにつれ、マナーを教える人々の層が拡大してきたということをも意味する。戦前のマナー本をみると、今となってはプロフィールのわからない著者も多いが、小笠原流家元のような礼法家、下田歌子氏、大妻コタカ氏、嘉悦孝子氏、鳩山春子氏といった女子教育の草分け的な人々、あるいは徳川義親氏のような華族など、錚々たる人々の名前が散見される。戦後になると、そうしたマナーを体現化したようなハイソサエティの人々の著者は相対的に存在感を減らす一方で、作家や評論家などの文筆業、経営学者やコンサルタントなど「知識」を売り物とする人々による著書が目立つようになり、やがてマナー講習を専門とするマナー講師たちの著書がその比重を増してくる。自身の教室の宣伝を兼ねた出版ということだろう。メディア露出を重視する彼らの中で、テレビに出演する人が出てくるわけだ。特にテレビでは権威や知識よりインパクトやカメラ映りといった印象が重視され、そうした面に長けた人々の存在感が増していくことになる。

一方、マナー本が増加するなかで、企業名での著作、出版社による編集物、「~研究会」のような任意団体など、著者がよくわからないマナー本も増加していく。著者名を出しても売上につながらないようなケースなのではあろうが、読者からみても、処世術としてのマナーを知るうえで「根拠は何か、誰が言ったか」はさほど重要ではなくなってきたということかもしれない。ネット時代になると発信者の層はさらに拡大し、ソーシャルメディアでの拡散の影響力が増大する中では、そもそも発信元が誰かはあまり問題にならなくなっている。結果として、マナーの発信者への窓は大きく開かれることとなった。こうした発信者の層の拡大は他の分野でもみられるネット普及の影響の1つだが、マナー教育の領域でも例外ではない。マナー自体だけではなく、マナー「教育」もまた大衆化が進み、それらが学生たちに広まっているわけだ。

4 流言としての「ノックは3回」

現代の謎マナー情報の伝播パターンをみると、あるものとの類似に気づく。噂や流言だ。このテーマに関する研究の嚆矢とされるオルポート&ポストマン(1947)の定義「特殊なあるいは時事的な信念の叙述であり、人から人へと伝えられるもの、ふつうは口伝えによるもの、信じうる確かな証拠の示されていないもの」は、「ノックは3回」によくあてはまる。

Allportm G.W. and L.J. Postman (1947). The Psychology of Rumor. Henry Holt and Company. (南博訳(1958)『デマの心理学』(岩波書店))

こうしたものが社会の中で流布されていくためには2つの基本的な条件があり、それらの関係はオルポート・ポストマンモデルとして知られる流言の伝播公式で示される。

1. その話のテーマが話し手にとっても、聞き手にとっても何らかの「重要さ」を持っていなければならない

2. その本当の事象が何らかの「あいまいさ」によって覆い隠されていなければならない

R(流言の量)~a (メッセージの曖昧性) × i (主題の重要性)

「ノックは3回」は現役のビジネスマンにとって重要ではない。ノックの回数など(よほどうるさいとか聞こえないとかでなければ)誰も気にしないし、仮に2回ノックしてしまったとしてもクビになる人はまずいない。そもそもノックする機会自体があまり多くない。しかし就活中の学生はちがう。彼らは面接に際して(なぜか)ノックをしなければならず、それが就活の成否、すなわち彼らのその後の人生の大きな分かれ目となるイベントである面接の成否に関係するかもしれない(と彼らは聞かされている)重要なポイントだからだ。

そしてその根拠はもはやわからなくなっている。「ノックは3回」はその当初において篠田氏の発案と知られていたかもしれないが、その後ほどなくそれは忘れられ、その根拠として持ち出されていた「欧米では4回」は今や「外資系では4回」と変容した。そして「2回はトイレノック」はしっかり生き残っている。

そもそも3回でなければならない合理的な理由などない状況下で「2回はトイレノック」というさらに謎な根拠(トイレと同じ回数だとなぜ失礼なのか疑問に思うマナー講師はいなかったのだろうか?)をもって「ノックは3回」と説かれても、「ああなるほど」と心から納得できる人は少ないだろう。実害がない立場なら無視すればよいが、そうでなければ「よくわからないがそういうものか」と受け入れるしかない。何しろそれを理由に就職できないかもしれない(と彼らは聞かされている)からだ。

「ノックは3回」の変容は、平均化(伝達の途中で短くなり要約され平易になる)、強調(特定の部分・項目が選択され記憶され強調されていく)、同化(個体のもつ認知的枠組によって項目の取捨選択・置換・移入が行われ全体の内容が再構成される)といった、噂や流言の伝播過程で起きる典型的なものだ。ほとんどの人になじみのない日本現代礼法会のくだりは早々に消えた。「国際化」がもてはやされた時代が終わると「海外では4回」から「外資系では4回」に変わり、より身近な「2回はトイレノック」は「面接で落とされるかも」という脅しとともに強調されるようになった。全体として、就活の場面で「受かりたい、落とされたくない」という学生たちの願望や恐れに沿って再構成されている。

就活において求められるとされるマナーはいろいろあるはずだが、学生たちの間にことさらにこれが広まっているのは、「ノックは3回」がきわめて簡単に覚えられ、実践できるからだ。面接の際のマナーでいえば、お辞儀のしかた、ドアの閉め方、受け答えなどはうまくやろうとすればそれなりの訓練が必要で、それなしに実践できる者は多くはない。しかし「ノックは3回」は、ただ知っていればいい。2回叩く代わりに3回叩けばよいだけだから記憶するのも簡単であり、人に教えるのも容易だから広まりやすい。

こうした意味で、謎マナー「ノックは3回」は、現代日本社会における一種の流言と位置づけてよいように思われる。とはいえ、「人の噂も七十五日」というように一般に流言は短命とされるのに対し、「ノックは3回」は数十年にわたって生き残り、かつゆっくりとだが広まりつつあるという点で大きなちがいがある。

流言の終息は、人々が関心を失ったり、対抗言説や事実で否定されたりすることで生じる。かつての「SARSはヤクルトで治る」も、「震災後の爆発事故で黒い雨が降る」も、そのようなメカニズムで消えていった。李(2009)は、オルポート・ポストマンモデルに人々の流言への批判能力という要素を加えた陳(2003)のモデルを紹介している。R、i、aはオルポート・ポストマンモデルと同じだが、cは公衆の流言への批判能力と定義され、これが高ければ流言の流布は減るというわけだ。対抗言説の提供や事実の指摘はこの「批判能力」を高めるだろう。

R = ( i × a ) / c

李敏(2009)「「新型インフルエンザ」流言の研究―来るべき「パンデミック」への対策―」『成城コミュニケーション学研究』9: 1-29

しかし、科学的研究や事実に基づく否定が充分になされなければ批判能力は高まらず、流言の流布は続くこととなる。「ノックは3回」という主張は1980年代からあり、その意味では充分な時間があった。しかし、これまで充分な検証や反論がなされてきたとはいいがたい。端的にいえば、どうでもいいからだろう。そもそもノックの回数は世の中のほとんどの人にとって関心事項ではなく、また3回でなくても実害はない。この点は、たとえば青森県にある(と称する)「イエス・キリストの墓」に対して歴史学界が特に何もいわないのと似ている。ただ、「イエスの墓」言説は青森県の人やその種の情報に関心のある少数の人々にのみ「刺さる」テーマであるのに対し、「ノックは3回」は毎年就活に臨む数多くの学生たちを惑わし続けている。短期間で広範囲に広まり消えていく一般の流言と異なり、毎年その対象者が入れ替わるので大きな話題になりにくいということもあるのだろう。

加えてマナーの分野は(「ノックは3回」以外においても)確たる根拠を必要とするものではなく、それらしき人がそれらしく語っていれば、それらしき一定の説得力を持つ。昭和後期から平成期の日本社会において、マナー本を出版しマナー教室で教えるマナー講師は、少なくともこのテーマに関しては充分な信用を備えていたのだろう。現代では就活サイトやYouTuberなどもそこに加わり、インフルエンサーとして「ノックは3回」をせっせと広めており、それをそのまま信じてしまう人々がいる。「批判能力」はおそらくこの領域ではあまり期待できない。「ノックは3回」は、そのルーツから離れて広まっているという点で流言の一種ではあろうが、対抗言説もなく論証もされず、長期間生き続け、あまつさえ広まりつつあるという意味で、唯一とはいえないまでも、比較的特殊なメディア現象といえるのではないか。そのうち「友人の友人が某有名企業の筆記試験で最優秀だったのに面接で2回ノックをしてしまったために落とされ絶望してその後行方不明」のような尾ひれがついた都市伝説に昇格するかもしれない。

以上、「ノックは3回」という謎マナーを取り上げ、その根拠とルーツ、流布の経緯とその背景について考えてきた。現状をみる限り、今後も「ノックは3回」は生き続けるのではないかと思われる。しかし、このように情報に対して無防備な態度は、社会として必ずしも健全な姿とはいえない。「ノックは3回」ならまだ実害もないが、これと同じような態度でより深刻な影響をもたらす情報を鵜呑みにしてしまうと、ポストトゥルースの現代社会において、思わぬ落とし穴にはまってしまうリスクを抱えることとなろう。脅しを使って謎マナーを広めるマナー講師は批判されてしかるべきだが、私たちもまたイノセントではいられない時代であるということを認識する必要がある。