和製「国際」マナーとしての「ノックは3回」とマナーメディア:Part 2

Part 2:女性の「呪い」もしくは「武器」としてのマナー

Part 1では、「ノックは3回」という謎マナーが「国際プロトコール」でも「国際マナー」でもないという点について書いた。引き続きPart 2では、これがどのように生まれ広まってきたのかについて考える。

Part 2:女性の「呪い」もしくは「武器」としてのマナー(この記事)

1 「ノックは3回」のルーツ

少なくとも戦後昭和日本に育った人ならノックは概ね2回と考えるのが常識的であろう。戦前の1941(昭和16)年に文部省から刊行された『禮法要領』では洋室のマナーとして「ノツクをして許を得る」としか書かれていないが、その解説書の1つでは、「ノツクは輕くコツコツと二つ打つ」と書かれている。戦前戦後を通じてノックの回数に触れたマナー本は多くはないが、1980年代のビジネスマナー本には「ドアを前にして、トントンと二回ノックしましょう」と書いたものがある。ちなみに映画『魔女の宅急便』(1989)で主人公キキがドアをノックするシーンがあるがこれも2回だ。

国民礼法研究会編著(1941)『昭和の国民礼法 : 文部省制定』(帝国書籍協会)

就職システム研究会編(1986)『女子面接のマナーと答え方』(池田書店)

Part 1で書いたとおり、現在伝えられている「ノックは3回」は「正式には4回、2回は失礼」とセットになっている。これはおそらくPart 1で紹介した19世紀ロンドンの古い慣習を酒井美意子氏もしくは他の誰かが伝えたものが元になっているのであろう。しかし「その家の主人や夫人、あるいは親しい間柄の人など」が行うノックの回数をビジネスの場にもちこむ発想はどうにも唐突だ。探してみたところ、おそらくこれが初出であろうという記述を発見した。

ノックは三種類あります。正式には四回ノックですが、これを実行しているところは、まずありません。一応、現代的には三回ノックを基本として考えてください。はっきり聞こえるように、軽やかにコンコンコンと三回打ちます。ドンドンドンというような重い音は困ります。いちばん多用されている二回ノックは、トイレノックと言って、化粧室のドアをたたくときのノックですから、まちがえないでください。最近は、セールスマンでもほとんど三つノックになってきました。

篠田弥寿子(1986)『就職面接のマナーと合格法』(主婦の友社)

「現代的には三回ノックを基本として考えてください」の意味がわかりにくいが、他の本でよりはっきり書かれている。

まず、ノックのマナーは欧米の生活マナーの一つですので、その原則に従います。つまり、二回ノックはズバリ、"トイレノック"です。「コンコン、入ってますか?」「コンコン!」ってやる例の合図ノックです。

次に三回ノックは欧米では、特定の間柄の男女(夫婦、恋人同士、婚約者同士等)が、訪問した時、他の一般来客と区別して使います。

そして四回ノックが普通の来訪をつげるノックというわけです。

(中略)

さて、これで三種の使い分けはおわかり頂けたと思いますが、今まで二回ノックの日本人がすぐに欧米人並みに四回ノックするのは結構むずかしいものです。そこで私ども、日本現代作法会では、トイレは二回、普通は三回以上、軽くノックすることを標準としています。

篠田弥寿子(1987)『紳士の条件:弥寿子のマナー読本』(ぎょうせい)

篠田氏自身が「今まで二回ノックの日本人」と書いていることに注目されたい。当時の(現在でも概ねそうであろう)日本において「ノックは2回」が標準的な習慣だったのだ。

記述にある日本現代作法会は1981(昭和56)年に創立、篠田弥寿子氏はその創設者である(現在は会長の座を後進に譲って現代作法道宗家となっている)。篠田氏のプロフィールには日本現代作法会設立前に「全日本作法会の内田宗輝前会長に師事」とあるが、同じく全日本作法会で内田宗輝前会長の指導を受けたとする岩下宣子氏の著書にはノックの回数に関する記述がないので、「ノックは3回」は1980年代に日本現代作法会によって創作された「現代マナー」であるとみてよいと思われる。

岩下宣子(1996)『完全ガイド 見てわかるマナー』(大泉書店)

2 客室乗務員出身のマナー講師

マナー本をみる限り(そして著者自身の経験からも)、この時期に「ノックは3回」がビジネスの現場で一般的であったようすはみられない。当時及びそれ以前のマナー本においても他に例はみられず、独自の主張だったとみるべきだろう。それが変化し始め、いくつかのマナー本に登場するようになるのは1990年代以降である。興味深いのが、それらがいずれも元日本航空客室乗務員の著書だという点だ。

▼手前開きのドアでお客様を案内する場合

①小さい3回ノックを心がける(2回はトイレノック)。

▼押し開きのドアでご案内する場合

①3回ノック

▼自分だけ入る場合

①小さい3回ノック

小栗 かよこ、堀田 明美(1994)『国際線パーサーがそっと教える美しく生きるマナー術』(ベストセラーズ)

応接室へのご案内

入る前には必ず「トントントン」と3回ノック

・室内に誰もいないとわかっていても、念のため必ずノックをしてから入室を。

・2回叩くノックはトイレノックと呼ばれ、実は欧米ではマナー違反。日本でのビジネスシーンでは、ノックの回数は3回が望ましい。

美月あきこ他(2012)『「上質な基本」を身につける! ビジネスマナーの教科書』(TAC出版)

国際標準マナー、つまり欧米における正式なノックの回数はこの曲と同じ4回です(山口注:「この曲」はベートーベン交響曲第5番「運命」の出だしの4音を指す。このたとえは篠田氏の著書にも出てくる)。

初めて訪れるところや礼儀の必要な相手に対するノックは4回、友人や知人といった親しい相手の部屋に入る際のノックは3回するように心掛けましょう。

2回はトイレノックといわれ、「中に誰も入っていませんか」と空室を確認するためのノックです。面接時や大切な人の家を訪れたときなどはぜひ気を付けて3回以上のノックを心掛けましょう。

江上いずみ(2015)『JAL接客の達人が教える幸せマナーとおもてなしの基本』(海竜社)

説明がほぼ同一であることからみて、おそらく情報元は同じなのであろう。「ノックは3回」が広まっていったきっかけはこうした元客室乗務員のマナー講師たちの影響ではないかという推測は、Part 1で紹介したブログにも書かれている。

こうしたマナー講師たちは日本航空を退職後に独立しているわけだが、日本航空自体が以前から元客室乗務員をマナー講師とする研修事業を展開しており、1985(昭和60)年にJALコーディネーションサービス(株)(その後パソナグループに入り現在はキャプラン(株)となっている)を設立している。同社では1982(昭和57)年からそうした研修を社外向けに「接遇講座」として実施してきたが、同年に開催された「科学万博つくば'85」(国際科学技術博覧会)の際にコンパニオンの研修を請け負ったことをきっかけに専業の別会社を設立したのである。マナー講師の西出ひろ子氏は「私が知る限りにおいては、現在の企業におけるビジネスマナー研修は、JALの客室乗務員向けの接遇研修を一般企業にも活かすことができるのでは、ということでスタートしたと聞いている」と書いており、このころからこうしたマナー講師による企業のビジネスマナー研修が増えていったことが伺える。

「日航が"接客ビジネス"、元スチュワーデス講師に――国際ビジネスマン研修も」日本経済新聞1985年6月11日

西出ひろ子 (2021) 『マナー講師の正体、マナーの本質』 (ADRENALIZE)

とはいえ、JAL客室乗務員出身者によるマナー本としてはおそらく最初である奥谷禮子氏の1985(昭和60)年のマナー本にも、上掲JALコーディネーションサービス(株)のマナー本にも、「2回ノックは失礼」とは書かれておらず(むしろ奥谷氏ははっきり「2回が礼儀」と書いている)、少なくともこの当時JALが公式に「ノックは3回」を採用していたということではなさそうだ。

上司の部屋に入る場合、二度ノックをするのが礼儀です。

奥谷禮子(1985)『日航スチュワーデス魅力の礼儀作法 : 人をひきつける話し方・ふるまい方』(大和出版)

お客様のご案内

ドアの開閉 a手前開きのドア

①中に人がいてもいなくてもノックする(2~3回)

JALコーディネーションサービス(株)編著(1989)『JALスチュワーデスのいきいきマナー講座』(日本能率協会)

現在でも、マナー本や就活本において「ノックは3回」は少数派だが、Part 1で書いたとおり、大手就活サイトが堂々と紹介しているせいか、就活に臨む大学生の多くに浸透してしまっている。近年では就活本ではなくビジネスマナー本の一部にも登場しており、動画などでも見かける。これらを学んで就職した人たちも既にたくさんいるだろうから、そのうちさらに広まっていくのかもしれない。

①ドアは3回ノックする

ドアを3回ノックし、「どうぞ」や「お入りください」などの声がけがあったら、「失礼します」といってなかに入ります。(中略)なお、ノックは2回ではなく必ず3回しましょう。

竹内健登(2022)『効率よく「内定」獲得 就活の教科書 これさえあれば。』(TAC出版)

お茶の出し方の基本の流れと留意点

④応接室に入室

お盆を片手で持ち、ノックを軽く3回(2回はトイレノックを想像させる)

田巻華月(2021)『安心と自信を手に入れる!ビジネスマナー講座』(同文舘出版)

3 女性とマナー

上記の通り、ネットでの広まりはさておき、マナー本においては「ノックは3回」はさほど一般的な記述ではないわけだが、そもそもノック自体に言及するマナー本も必ずしも多いとはいえない。そうしたノックそのものに言及するマナー本の多くにも共通する特徴がある。少なくとも1980年代半ば以降に限っていえば、それらの多くは女性著者による、あるいは女性読者を主なターゲットとするマナー本であるということだ。ノックに言及するマナー本の多くは、それを来客を上司(おそらく役員が想定されている)の個室や応接室に案内しお茶を出すといった文脈で紹介している(1986(昭和61)年の篠田氏のマナー本も主要な読者層は女性と思われる)。

名指し人の部屋に入る場合、ノックすることを忘れずに

奥谷禮子(1985)『日航スチュワーデス魅力の礼儀作法 : 人をひきつける話し方・ふるまい方』(大和出版)

お茶の出し方

(ロ)必ずノックをし、会釈をして部屋に入ります。

鈴木雪子(1986)『接遇応対マニュアル』(日本生産性本部)

来客を案内するときには

応接室の前に着いたら、まずノックして、中を確かめる。

安藤瞳子監修(1986)『ビジネス・エチケット百科 上手なコミュニケーション』(ぱる出版)

応接室に案内した来客にお茶をだすときは、まず静かにドアをノックします。

日本長期信用銀行・人事部(1987)『長銀レディの反省ノート : 接客・応対の気くばり集 (ワニの本. ベストセラーシリーズ)』(ベストセラーズ)

男性を主なターゲットにしていると思しきビジネスマナー本の多くには、こうした記述は登場しない。そもそも一般にビジネスマナー本の内容は大きく礼儀作法と仕事術に分かれるのだが、男性向けのものは後者により大きなウェイトが置かれたものが多い。そこではまさに、ノックの回数などどうでもいい些末なことなのだ。

考えてみれば確かに、日本の多くの企業現場においてドアをノックする機会として最も多そうなのは接客中の応接室や会議室などにお茶を出しにいく場合だろう(新卒採用の面接はそれに続く機会であるわけだ)。こうした仕事が当時、女性読者層の「典型的」な職業であったいわゆるOLのものであったことはいうまでもない。そしてそれは、1985年の男女雇用機会均等法施行後も少なくともしばらくの間、大きく変わることはなかった。

均等法第一世代の総合職女性たちに話を聞くと、「男性並みの働きと女性としての気配りを同時に求められた」という不満がよく出てくる。営業で客先を飛び回っていてもオフィスに戻れば職場の男性たちのためのお茶くみをしなければならず、誰がどのカップでお茶かコーヒーか、温度や濃さなども全員分把握していなければならなかったというような話だ。現在はだいぶ変わっているだろうが、令和の世になってもまだ残っているというところもあろう。ある意味、女性たちにのみ押し付けられるこうした「気遣い」としてのマナーは女性たちを伝統的性別役割分担に縛り付ける「呪い」であるが、同時に、そうした条件下でも社会で活躍していこうという女性たちにとって、あらぬ批判をされないための防具としての「鎧」でもあった。

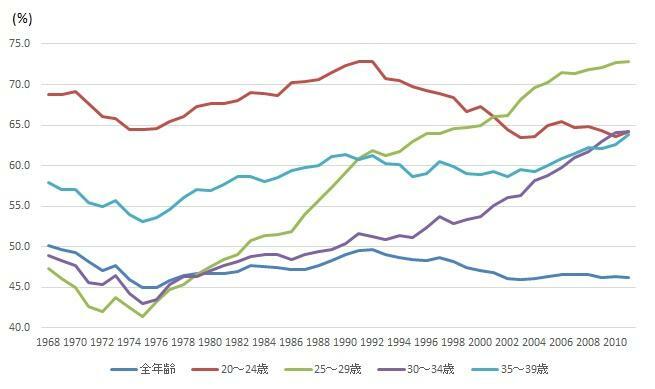

それでも、男女雇用機会均等法はそれ以前からの多くの女性たちの闘いの成果の1つであり、多くの女性たちにとってキャリアへの扉を大きく開くものではあった。不平等は色濃く残ったにせよ、1975(昭和50)年の国際婦人年以降の一連の動きの中で社会における女性のキャリアへの関心が高まり、特に20代後半から30代前半といったキャリア形成において重要な年齢層の女性たちの社会進出が進むきっかけの1つになったのだ(図1)。

図1:年齢階級別女性の就業率の推移

航空会社においてもそれは同様だった。かつて日本航空の客室乗務員には、30歳定年、結婚・妊娠で乗務不可というルールがあった(他の日系航空会社にも類似のルールがあった)。結婚後の乗務が可能になったのは1974(昭和49)年、定年が30歳から40歳に引き上げられたのが1977(昭和52)年だ。さらに1979(昭和54)年には60歳まで乗務が可能になり、さらに妊娠退職制度も撤廃された。1985(昭和60)年のJALコーディネーションサービス(株)設立は、優れた能力を持ちながら退職せざるを得なかった女性たちのセカンドキャリアへの道をマナー研修の分野で切り開くものだった。

そして現在、それは元客室乗務員だけに開かれた機会ではなくなっている。外部から全体像を把握することは困難だが、マナー研修を行う企業のサイトなどを見る限り、マナー講師として活躍する人の多くは女性と思われる。元アナウンサーや元秘書といった「いかにも」な経歴の人々だけでなく、さまざまな女性たちがマナー講師養成の教室に通い、マナー研修の場に立つようになっている。もちろんそれはある面で女性としての伝統的性別役割分担を色濃く反映したものではあるが、同時にそうした女性たちが、少なくともその分野においては男性と同等またはより上のキャリアを実現できる機会ともなっている。マナーはこのように「呪い」だけでなく防御と攻撃の「武器」という側面を持っており、マナー本は女性たちに開かれた新たな世界への扉となっているのだ。

そう考えてくると、近年の就活サイトや一部ビジネスマナー本などにおいて「ノックは3回」が男女の区別なく就活マナーやビジネスマナーとして教えられていることは、男女雇用機会均等法が教育訓練における男女の差を禁止しているためでもあろうが、女性のマナー講師たちが男女の新入社員にビジネスマナーを教えていることも併せ考えると、その限りにおいて(その先に「ガラスの天井」的なものが見えていたとしても)男女差別が少しずつだが「解消」に向かいつつあることの傍証といえるのかもしれない(「ノックは3回」自体の是非はさておき)。

これまで女性だけを対象に接遇教育を行っていた企業も、均等法以降女性だけにそれを実施する企業はなくなってきている。

城戸康彰(1990)「女性の職場進出と能力活用の実態」『経営行動科学』5, 1:39-45

ちなみに謎として残っていた「2回はトイレノック」だが、航空会社の客室乗務員という仕事は、見知らぬ誰かが入っていることがあきらかなトイレのドアをそうと知りつつノックしなければならない局面(長時間出てこないとか煙感知器が作動したとか)を比較的多く経験しそうな数少ない職種ではないかと思う。元ネタの篠田氏がどこからこれを学んだのかはわからないが、それを直接あるいは間接に客室乗務員たちが聞いたのだとすれば、彼女らは一般人と比べて「というかトイレでノックすること自体が無作法じゃないか?」とは考えない可能性がより高いのではないだろうか。

Part 3では、こうした謎マナーが広まる歴史的、社会的な背景とメディアとの関連について考える。