恐ろしい犯罪を犯す人は、たいていは「そんな風には見えなかった」人

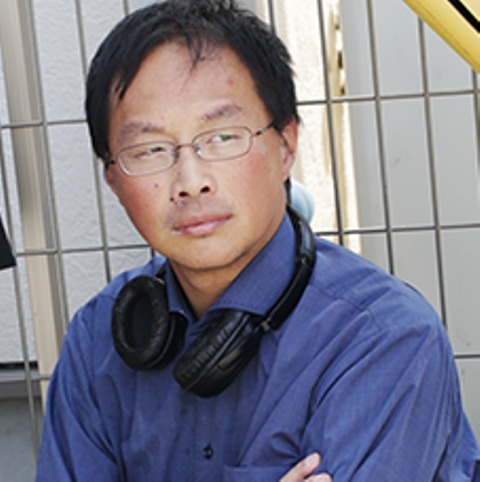

今回は浅野忠信主演最新作『淵に立つ』の深田晃司監督のインタビューをお届けします。

カンヌ国際映画祭の「ある視点」部門で審査員賞を受賞したこの作品、どこにでもいそうな、中年夫婦と幼い娘の3人家族の崩壊を描いてゆくのですが、そのきっかけとなる謎の男・八坂を演じるのが浅野忠信さんです。

ある日突然訪ねてきたその夫の古い友人、どうやら刑務所からできたばかりのこの男が、なぜか家に転がり込んで一緒に暮らし始め、それをきっかけに家族の歯車は狂い始め、やがてある恐ろしい事件が起きてしまいます。ある種のスリラーと言ってもいい作品だと思うのですが、何が怖いって浅野さんがめちゃめちゃ怖い!ということで、まずはこちらから!

夫婦を通じて「男女のわかりあえなさ」を描く作品は多いですが、監督はこの作品を「家族もの」ととらえているようですね。

自分としては「家族もの」を強く意識したわけではありませんが、海外の記者にそう指摘され確かにそうかもしれないなと。思うに「家族もの」は小津安二郎の時代から変わらない、日本の伝統的なものなのではないでしょうか。

もちろん欧米にも「家族もの」はありますが、それ以前に「カップル」のドラマが多いんですね。そうしたヨーロッパに比べ、日本は伝統的な家族の形をやや重んじる傾向があるし、現代においても政治がそれをバックアップしています。今回の映画で描きたかったものは「個人の問題」なのですが、そうした状況の中では、個人の背景としての家族を描かざるを得なかったのかなと思います。

描かれる夫婦には子供がいます。もし子供のいない夫婦だとしても、「家族もの」になったと思いますか?

その場合はもしかしたら少し違うかもしれません。

私の周囲にも、同世代で家族を持ちたいと考えている人はいるのですが、彼らが言う「家族」はたいてい「子供」が含まれています。

これは先ほどの、日本に「家族もの」が多い理由と通じるかもしれません。というのも日本人は、子供が生まれると男性は「父親」、女性は「母親」というそれぞれの役割を過剰に果たそうとしてしまうところがありますよね。「子供」がいることで、そうした「日本の社会が求める家族の形」は際立ってくるんです。

映画には浅野忠信さん演じる八坂という謎の人物の性的なにおいが充満していて、あたかも彼が持ち込んだ「性」が「家庭」を壊していくようにも見えました。そうした狙いはありましたか?

そこまで意識はしていませんでしたが、そう見えるのは、日本の家庭が「性」を抑圧する方向に向いていることと関係しているかもしれません。西洋では結婚相手に求める最大のものは性的な魅力ですが、日本では恋人と結婚相手は別ものという傾向があります。つまり恋人には性的な満足感を求め、ともに家庭を築く相手には、社会の求める「主婦」「母親」としての役割、いわゆる安らぎを求めるために、いろいろな相克が生まれてしまうのだと思います。

八坂の暴力性というのは単純な性衝動だと私は思っていまして、おそらく八坂自身も、それ以外にあんな事件を起こしてしまう理由を説明できません。八坂が性的な存在であるというのはこちらの意図が伝わった、嬉しい指摘です。

監督の中で、一番大事だった部分はなんでしょう?

それなかなか難しいんですが、こうしていろんな取材を受ける中で言葉にしながら、自分の中で見えてきたことは、やはり現代社会においてより強くなっていくであろう「個人の孤独」みたいなものを描きたかったのかなと。

人間は孤独から逃れられないと思いますか?

私は逃れられないと思っています。人間は、おそらくこの世界で最も孤独を意識する存在なのですが、それは生き物としては本当に余計な機能だし、ある意味では生存の危機に近いものです。だから防衛本能としてなんとかそれを忘れようとする、その手段が、家族を作ることであり、宗教のような信仰であり、社会性なんだと思うんです。

でも科学の発達に伴い、例えば信仰が失われ、伝統的な家族制度も壊れようとしている現代社会においては、自分が自分自身と向き合わざるをえなくなってくるんですね。

監督の作品には必ず家族の不条理が描かれている気がします。監督の家族観を教えてください。

この作品の前半では、夫婦はきわめて事務的な会話か、子供を通じた会話しかしません。実はそれは私が育った家庭をモデルにしている部分があります。私自身、当時の両親を「まあ親は親で大変なんだね」くらいにしか思っていませんでしたし、両親の離婚を知った時も、少なくとも自分が意識する部分においては、ショックを受けるようなこともありませんでした。

でも例えばそうした体験がトラウマになっているような人にとっては、「温かい絆で結ばれていることが正しい家族の姿である」といったイメージが、電波を通して流布されること、そして映画監督をはじめ物語を作る人間がそれに加担することはどうなのだろうと思います。私自身、違和感しか覚えませんし、ある意味において、そうでない家族への抑圧のようにも感じます。おそらく自分の中にそういう思いがあるので、家族を不条理なものとして描くのだと思います。

監督が影響を受けた作品、クリエイターとしての自分を決定づけた作品はなんでしょうか?

映画にのめり込むきっかけになった作品は、ビクトル・エリセ監督の『ミツバチのささやき』という作品です。中学3年生の頃に見たのですが、それまで見ていた映画とは演出の仕方や撮影の仕方がまったく違うことに単純に驚いたというのもありますが、何よりもそこに描かれた世界観が、当時の自分が持っていた世界に対する実感――「神秘の喪失」にシンクロするものがあったんです。精霊の存在を信じる主人公アナは、森で出会った傷ついた兵士を精霊だと信じますが、彼が死ぬことによってそうした神秘的なものが存在する世界を失ってゆく。難しい言葉は何一つ使わずに、そうした現代的な世界観をここまで表現できることに、「映画って本当にすごい」と驚きました。

中学生でそんな風に感じられるなんてすごいですね。

中二病の頃ですから(笑)。そうした抽象的観念的なことに一番興味があり、感受性も発達していた時だったからでしょう。でもそこで感じたことは、いまだに創作の下敷きになっているとは思います。今回の作品で描いた夫婦の妻は敬虔なキリスト教の信者なのですが、ある事件をきっかけに信仰を失う、つまり「信仰の死」というのは、それにあたるかもしれません。

様々なことを理屈抜きで信じられた時代は、だからこそ幸せだった時代なのかもしれません。それこそ「家族神話」といったようなものも。

ただ私はそういった神秘、家族神話、信仰を信じ、幸せでいられればそれでいいと思うんです。「幸せな家族像」に目くじらを立てているわけではありません。ただやっぱり残念ながら信じられない人たちも、私自身を含めて現代社会にはたくさんいると思うし、そういった人たちに寄り添える映画があってもいいと思うんですね。例えば家族の絆を描き、理想のみを描く映画は、絶対にそうした人には寄り添うことができない。それが芸術家のやることだろうか?と思うし、やっぱりそうじゃない映画にしたいという思いがありました。オルタナティブな価値観を示していかなければ、社会の多様性は保たれないだろうという思いもあります。

登場人物たちは娯楽作品にありがちな完全にキャラクタライズされた人物像とは異なり、完全な矛盾を抱えていますね。

そうですね。あらゆる人間は矛盾を抱えていると思います。報道などを見ていても、ひどい犯罪を起こした人間に対し、周囲が「そんなことをする人には見えなかった」というのはよくある話ですよね。むしろだからこそ人間らしい。

よくドラマ脚本の書き方として、登場人物の履歴書を作るという方法があるのですが、私はやらないんです。履歴書通りに作ることは、フィクションに都合のいいキャラクター化のように思えてしまって。矛盾は矛盾のままに、矛盾している方が人間らしいと思います。

八坂がまさにそうしたキャラクターだったと思います。特に事件を起こしてしまったときの混乱した様子はすごく印象的でした。

事件の後の八坂の混乱は、正に描きたかったことです。最初に登場した八坂は刑務所から出たばかりで、自分を律している、ちょっと修行僧めいたところがありましたが、結局は自分の暴力衝動や性衝動を抑えられず、そのことに彼自身が一番驚いているんですよね。社会の中で生きるためには、自分を制御しなければいけない。それでも常に犯罪を起こす人は世の中にあふれていますよね。それは善悪の問題というよりは、人間の社会性の限界なんだと思うんです。

それでも人間は矛盾を解消して生きてゆきたいと願うものではないでしょうか。

どうでしょう。むしろ正しく生きようと思っても生きられない、そもそも正しく生きたいという気持ちが本音かどうか、自分自身にもわからない、というのが人間なのだと思います。

少し難しい話ですが、おそらく20世紀にフロイトが「無意識」を発見したことにより、「人間観」は大きく変化したと思います。19世紀以前は、人は「自分のことは自分が一番わかっている、自分をコントロールできる」と思っていましたが、フロイトはそれは嘘だと言ったわけです。つまり人間は自身の抱える無意識に常に影響を受けて行動していて、自由意志の源泉が何なのかわかったもんじゃないと。そういう人間像を描きたという気持ちが、私は強いのかなと思います。

『淵に立つ』公開中

(C)2016映画「淵に立つ」製作委員会/COMME DES CINEMA

**************

深田晃司

1980年1月5日東京都生まれ。大学在学中に映画美学校に入学。短編を含む3本の映画を自主制作の後、’05年に平田オリザ主宰の劇団「青年団」に演出部として入団。06年、バルザック「人間喜劇」の中の一編をアニメーションで表現した中編『ざくろ屋敷』で、第3回KINOTAYO映画祭ソレイユドール新人賞を、’10年の『歓待』で東京国際映画祭日本映画「ある視点」作品賞を、’13年の『ほとりの朔子』(二階堂ふみ主演)でナント三大陸映画祭グランプリ&若い審査員賞をそれぞれ受賞。

'16年、放射性物質汚染された近未来の日本を舞台に、難民の外国人女性とアンドロイドの交流を描いた『さようなら』が 、マドリード国際映画祭にてディアス・デ・シネ最優秀作品賞を受賞。長編5作目の本作『淵に立つ』でカンヌ国際映画祭初参加、「ある視点」部門審査員賞を受賞。