樋口尚文の千夜千本 第136夜「映画監督 神代辰巳」(神代辰巳著)

クマシロの自在さでクマシロを生け捕りにする大著

映画評のみならずけっこう書評を頼まれることもあって、某誌の「映画本大賞」の選者をおおせつかっていたりもするので、力の入った映画書に接する機会は少なくないのだが、しかし本書『映画監督 神代辰巳』を手にした時は圧倒された。文字通り電話帳のような厚さであったからだ。実は作家研究の本を書く時には、本人や関係者が物故しているのは大きなネックとなるのだが、早くも逝去からまる四半世紀が経とうとしている神代辰巳をめぐって、評論であれインタビューであれどうしてこんなボリュームの書物が編めたのか?という疑問が(映画書の著者としては)真っ先に湧いた。

そこには種明かしがあって、本書は神代逝去の直後に刊行された「映画芸術」誌の1995年夏号での入魂の特集記事〈追悼 神代辰巳〉の内容をベースにしている。と言ってもそれもまた大いに意義あることで、もはや入手も難しくなった雑誌のなかで忘れ去られてゆくだけの貴重な記事を再登板させるというのも、編集者の大事な仕事である。そしてさらに本書では、新たな論考やインタビューを盛り込んで、神代辰巳をめぐる初の本格研究書が漸くにして誕生することとなった。

細かい字で700ページ余りもあるが、あまりに興味深く面白いので瞬く間に読破した。思えば自分はけっこう初期のほうから映画館で神代作品を観つづけていたので、あの時代のあの作品の裏側に、当時こんな創意や思いが飛び交っていたのか、ということを熱く追体験できた。そしてここで神代を回想して登場するスタッフやキャストたちの層の厚みに、まず神代の作家性の前提となった日活撮影所、もっと言えば「日活ロマンポルノ」という表現のフレームの豊饒さを改めて思い知らされる。いや本当に世代的なこともあって私などは「日活ロマンポルノ」が面白くてしかたなく、二週で番組が変わるたびに追いかけていた。

もちろん多くの作品は普通にエロスを売る娯楽作なのだが、買い取り作含めて通常三本立て(!)のなかに作家的な挑戦作が紛れている時は実にトクした気分だった。だが、作家的といっても、それにあたる神代辰巳、藤田敏八、曾根中生、田中登、小沼勝らの作品にはあくまで娯楽作として出会っていたのであって、別にシネフィル的にひんやり観ていたわけではないのがよかった。「ロマンポルノ」は映画の俗なる熱気を浴びながら、表現の胡乱でアナーキーな魅力と自然に向き合える「場」であった。

そしてまさに神代辰巳は、長い助監督生活を経て興行不振の日活で『かぶりつき人生』という監督デビュー作を撮るも不評に終わり、71年に日活が背水の陣で「ロマンポルノ」路線に転換した後、(「良識的」なスタッフ、キャストたちは日活撮影所を去ったが)水を得た魚のように頭角を現していったという作家である。作品の予算は縮小され、セールスポイントとしての官能描写のお約束もあれど、なんといっても撮影所の人材とインフラを活かして、これだけ自由度の高い映画づくりが出来た「日活ロマンポルノ」という映画史的にも特異なステージに(本当にたまたま)めぐりあわなければ、神代は才能の発揮しどころもなく埋もれてしまったことだろう。

そんな神代という才能を誕生させた日活撮影所という「場」の空気が、本書を通読するといきいきと蘇ってくる。やはりそこには選りすぐりの凄い人材が集まっていたのであり、なんとなく今どきのインディーズ映画の作り手が神代のようなことをしようとしてもうまくいかないのは、一見奔放なインディーズ監督じみた手法で撮られた神代作品が、しかし実は「撮影所映画」ゆえの総合力の裏付けによって成立していたからだということに気づかされる。あれは撮影所のプログラム・ピクチャーの量産で腕を磨いた手練れがいつもと違う破格の遊びをやっているから凄いのである。

さて、天才は「運」と「才能」と「行動力」によって成立していると言うが、そんな「ロマンポルノ」期の撮影所で監督であったという「運」を存分に活かしつつ、神代がいかなる「才能」をもって「行動力」を発揮したか、本書はそこもひじょうに鮮やかに浮き彫りにしてみせる。数々のインタビューや回想の文章をくぐっていくと、要は神代が稀代の(今で言うとことろの)「人たらし」であることが見えてくる。助監督時代についていた先輩監督も、名だたる常連スタッフたちも、はては言葉も通じない異国の女優までも、みんなが神代のために何かやってあげたいという気にさせられる。

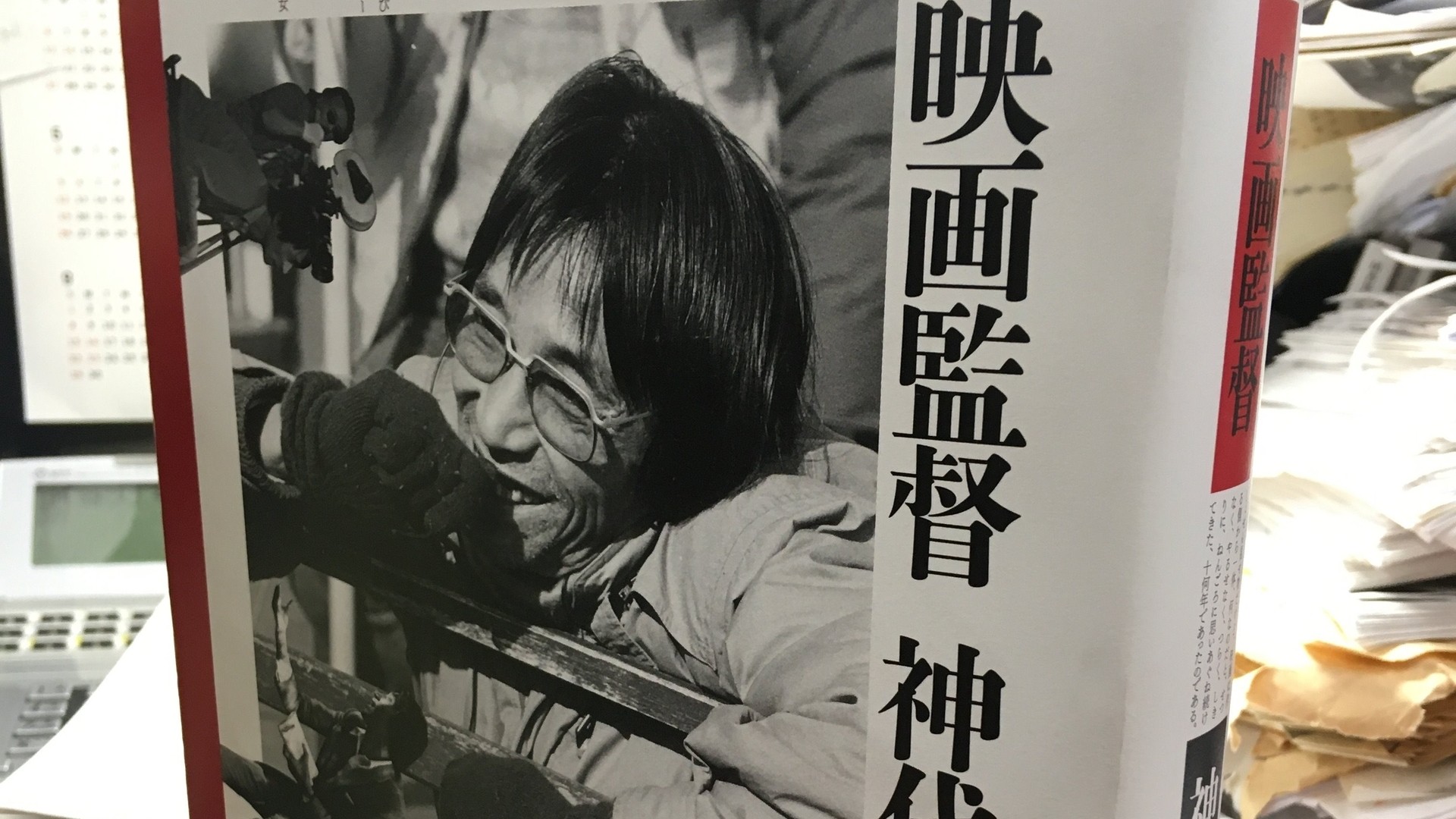

それは本書に収められた現場スナップの数々を見ても伝わってくることで、硬派を気どる狭量な監督ならこんなにたくさん女優たちをつついたり、じゃれたりしているようなスチールすら撮らせないかもしれないが、神代はいつも飄々とお気に入りの女優たちに囲まれ、しかも神代ばかりでなく女優たちがみんな機嫌よさそうなのが印象的だ。そういうスナップが何枚も何枚もあると、はしなくも現場の雰囲気が見えてくるものである。私は往年の「日活ロマンポルノ」の傑作を支えた女優の皆さんを幾人も存じ上げているが、あのまだ偏見根強き時代に覚悟をもって撮影所に飛び込んだこの女性たちは、例外なく爽やかできっぷのいい人たちである。この男前な女子たちが、神代といるとやたらいい笑顔を見せているのだ。

すぐれた作家性に貫かれた現場のスナップで俳優たちはしばしば辛そうな顔をしているが、神代組の女優たちはなぜこんなに楽しげな表情をしているのか?あるいは現場を回顧するスタッフたちの談話が、なぜこんなに陽性なのか?その秘密を解くカギは、本書で幾人ものスタッフやキャストが異口同音に再現する神代の口癖「なにかない?もっとない?」だろう。あらかじめ理想形があってその鋳型に演技をあてはめてゆく演出ではなく、あくまで俳優自身に細部を考えさせていろいろな演技の引き出しを開けさせようとする。こんな監督の俳優を信用したおねだりに応えてやろうではないかと、素人のような演じ手たちですら信じがたい輝きを発し出すのだ(このマジックを驚きをもって語るスタッフもいる)。

この人柄に発する神代の演出手法が、映画をあれほど豊かな側へ開いていったわけだが、実際の現場ではどういう流れであの演出が実践されていたのか、そこは演出に携わったことがある者なら興味津々のはずである。たとえば新たに採録された根岸吉太郎監督のインタビューでは神代の人となりと現場での動きが細かく語られ、特に同時期に日活のホープであった藤田敏八監督の演出と比較しながら具体的に神代の演出家としての姿勢や動きを再定義するくだりなどは深いものがあった。あるいは池田敏春監督が神代に言われて座右の銘となったという「作品の完成度などより役者のいきのいい演技を重んじて脱線発展したほうが自分も生きる」という趣旨の言葉も、実に示唆的だ。このほか、新旧の神代文献をさまざまなフェーズから再構成してゆく本書は実に愉しげなエディット感覚に溢れており、着々と映画書の力作を編んで来た国書刊行会の樽本周馬氏は、まさに神代が憑依したような自在な「演出」ぶりであった。